De la Vie dans la Fosse des Mariannes |

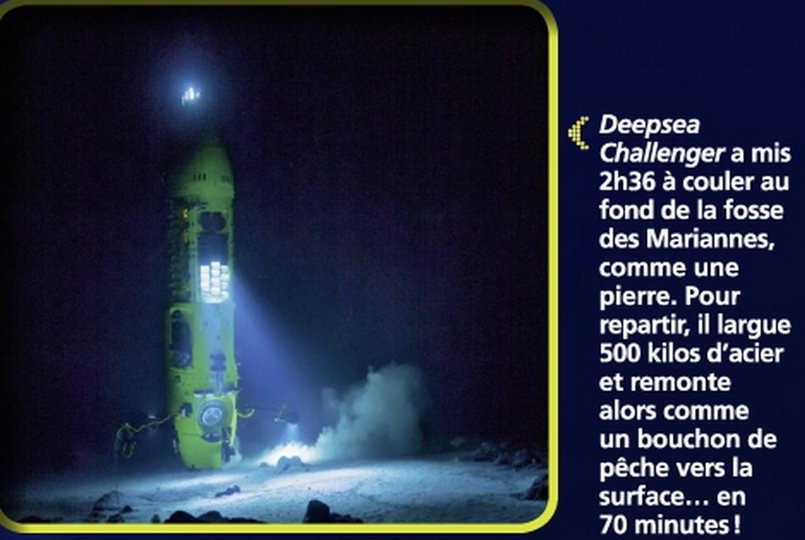

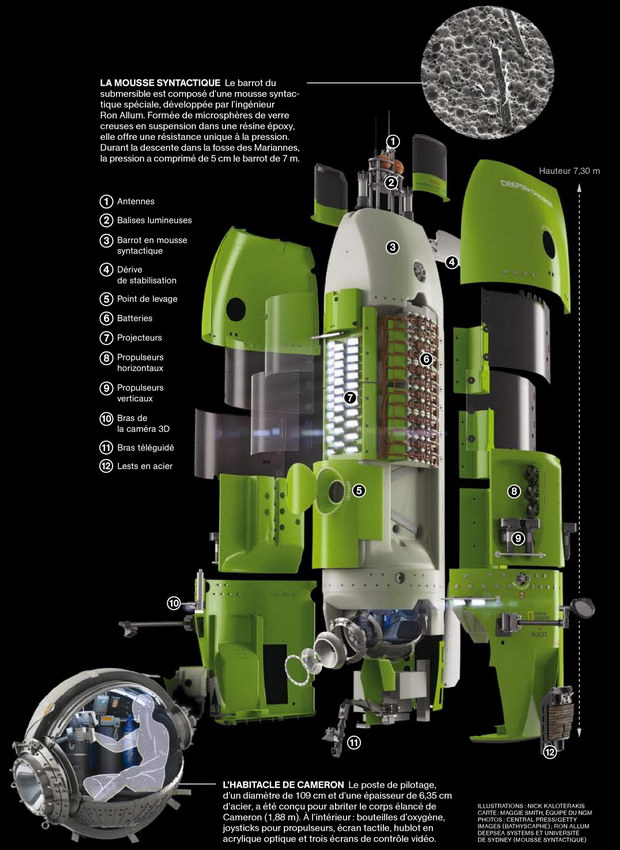

James Cameron a plongé à bord de Deepsea Challenger, le sous-marin qu'il a construit exprès pour son exploration de Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Le sous-marin, dont les parois en acier mesurent 6,4 cm d'épaisseur pour résister à la pression de la plongée, dispose d'un bras articulé pour ramener des échantillons, de fortes lumières et de caméras pour filmer.

James Cameron a plongé à bord de Deepsea Challenger, le sous-marin qu'il a construit exprès pour son exploration de Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Le sous-marin, dont les parois en acier mesurent 6,4 cm d'épaisseur pour résister à la pression de la plongée, dispose d'un bras articulé pour ramener des échantillons, de fortes lumières et de caméras pour filmer.

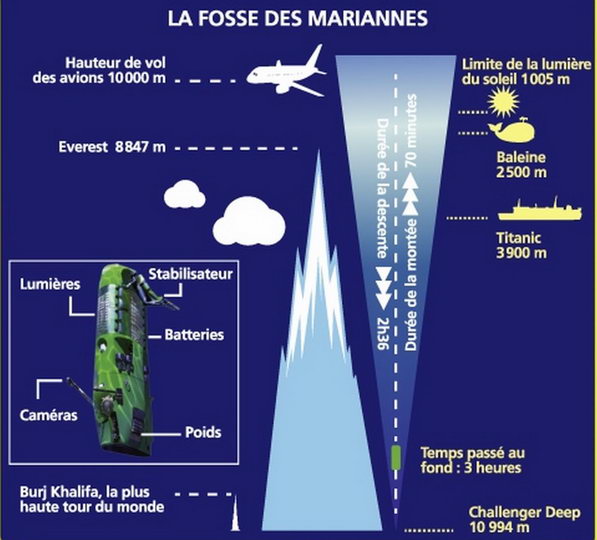

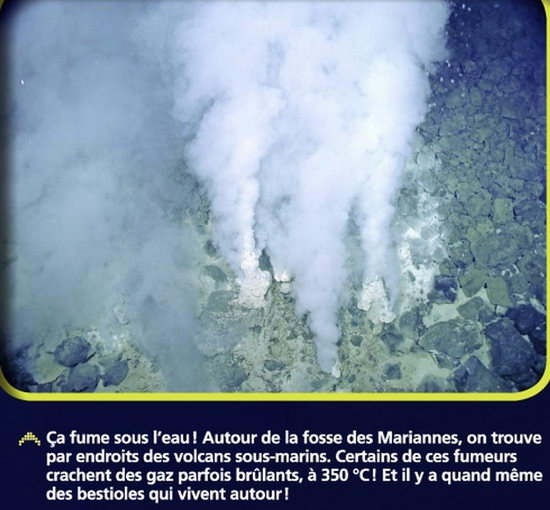

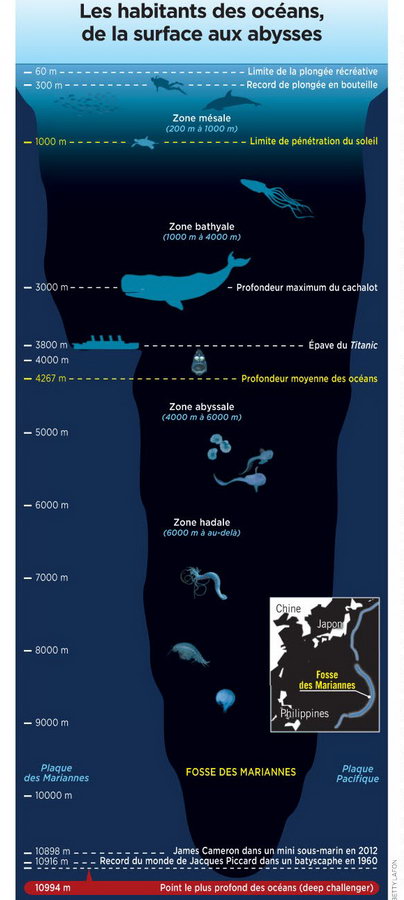

La surface de notre planète est faite d'un puzzle de plaques géantes : là où elles se touchent, se frottent... il y a des montagnes, des volcans, des séismes. C'est le cas dans la fosse des Mariannes (en rouge sur le dessin), sorte de cicatrice sous-marine longue comme cinq Grand Canyons : une plaque s'y enfonce sous une autre, créant à 10.994 mètres de profondeur le point Challenger Deep.

SCIENCE & VIE DÉCOUVERTES N°190 > Octobre > 2014 |

|

Longtemps, il a rêvé de plonger dans la fosse des Mariannes, la plus profonde du monde. Mais le réalisateur et explorateur James Cameron devait d'abord inventer et fabriquer son propre véhicule, un submersible futuriste baptisé Deepsea Challenger.

Longtemps, il a rêvé de plonger dans la fosse des Mariannes, la plus profonde du monde. Mais le réalisateur et explorateur James Cameron devait d'abord inventer et fabriquer son propre véhicule, un submersible futuriste baptisé Deepsea Challenger.

Après sept années de recherches, de développements et de tests, une question restait en suspens : à 11.000 m sous les mers, l'engin résisterait-il à la pression écrasante ? Au terme d'une expédition de deux mois, Cameron a mis sa vie en jeu pour obtenir la réponse, il raconte...

30 m, 27 m, 24 m. Je devrais voir quelque chose, 21 m, 18 m. Enfin, j'aperçois le reflet fantomatique du fond. Il parait aussi uni qu'une coquille d'ouf, sans détails, sans rapport d'échelle pour déterminer sa distance. Je donne un petit coup de frein à l'aide des propulseurs verticaux. Cinq secondes plus tard, leur souffle atteint le plancher océanique et le néant du dessous ondule comme un voile de soie.

Je ne suis pas encore sûr qu'il y ait réellement une surface solide. Je lâche brièvement la commande des propulseurs pour balayer le paysage à l'aide d'un projecteur. L'eau est claire comme du gin. J'arrive à voir loin : rien. Le fond est totalement uniforme, caractérisé par une absence de distinction, de dimension et de direction. J'ai vu le fond des océans au cours de plus de 80 plongées en eaux profondes. Mais je n'ai rien vu de tel. Rien.

07 H 46, PROFONDEUR : 10.898,50 m, VITESSE : 0 m/s

Je rapproche doucement le submersible du fond. Sur l'écran de la caméra télescopique, je vois le pied du véhicule s'enfoncer d'environ 10 cm, puis s'immobiliser. Je suis arrivé. La descente a duré 2 h 30. La vase la plus fine que j'aie jamais vue s'élève en volutes, telle la fumée d'une cigarette, et reste en suspens, quasi immobile. Puis, une voix à 11 km au-dessus de ma tête : "Deepsea Challenger, ici la surface. Contrôle de communication". La voix est faible, mais étrangement claire. D'après nos calculs, nous n'aurions pas dû pouvoir communiquer à cette profondeur. J'observe la jauge de profondeur et j'ouvre le micro. "Surface, ici Deepsea Challenger : Je suis au fond. Profondeur : 10.898,50 m... Le système vital est bon, tout a l'air de fonctionner". C'est seulement à ce moment-là que je réalise que j'aurais pu préparer quelque chose de plus mémorable, comme : "Un petit pas pour l'homme". Au moins, j'ai mon bonnet de quart.

J'observe quelque espèce de ver souterrain. Ces observations ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu voir en des années de plongée et je laisserai aux scientifiques le soin de résoudre ces énigmes. Plusieurs de mes batteries sont dangereusement faibles, mon compas est défectueux et le sonar est complètement mort. En outre, j'ai perdu deux des trois propulseurs de tribord, si bien que le submersible est lent et difiicile à manouvrer. La pression extrême exige son dû. Je persévère, conscient que le temps est compté. Je garde l'espoir d'atteindre le genre de falaises abruptes que j'ai vues dans la fosse de Nouvelle-Bretagne, et qui abritaient une communauté d'animaux complètement différents de ceux que l'on trouve sur le plancher de la fosse.

Après une brusque embardée du submersible vers la droite, je consulte l'affichage de situation des propulseurs. Celui qui fonctionnait, à tribord, est hors d'usage. Je suis condamné à tourner en rond. Je ne peux plus collecter d'échantillons ni poursuivre mon exploration au-delà de ce point ; il n'y a plus de raison objective de rester. Voilà près de trois heures que je suis au fond de l'océan, beaucoup moins que les cinq heures prévues. À regret, j'appelle la surface et annonce à l'équipe que je me prépare à remonter.

Après une brusque embardée du submersible vers la droite, je consulte l'affichage de situation des propulseurs. Celui qui fonctionnait, à tribord, est hors d'usage. Je suis condamné à tourner en rond. Je ne peux plus collecter d'échantillons ni poursuivre mon exploration au-delà de ce point ; il n'y a plus de raison objective de rester. Voilà près de trois heures que je suis au fond de l'océan, beaucoup moins que les cinq heures prévues. À regret, j'appelle la surface et annonce à l'équipe que je me prépare à remonter.

10 H 30, PROFONDEUR : 10.877 m, ACCÉLÉRATION à 3 m/s

C'est toujours avec une pointe d'appréhension que l'on presse l'interrupteur de largage des lests. Si ceux-ci ne tombent pas, vous restez en bas. Point final. J'ai consacré des années à concevoir ce mécanisme, et les ingénieurs qui l'ont fabriqué et testé ont effectué un travail approfondi pour en faire le système le plus fiable du submersible. Mais quand on pose la main sur l'interrupteur, on doute toujours. Je ne m'attarde pas sur cette pensée. J'appuie. Click. J'entends le "shtoonk" familier tandis que les deux charges de 243 kg chacune glissent sur leurs bandes métalliques et plongent vers le plancher océanique. Le submersible décolle en vacillant, et le fond retourne immédiatement à son obscurité éternelle. Alors que la vitesse augmente, les sédiments collés sur le compartiment scientifique se détachent violemment. Je sens le submersible osciller dans tous les sens pendant son ascension. Je vais à plus de 3 m/s, le record de vitesse de l'engin, et je rejoindrai la surface en moins d'une heure et demie. La pression de l'eau qui s'amenuise me fait penser à un grand python qui n'a pas réussi à étouffer sa proie et desserre lentement son étreinte. Le soulagement m'envahit au fur et à mesure que les chiffres de la profondeur diminuent. Je retourne au monde du soleil et de l'air, et aux doux baisers de Suzy.

Note de la rédaction : Huit mois après la fin de la mission du Deepsea Challenger, l'équipe a fait part de ses premiers résultats. Les analyses d'images et d'échantillons prélevés dans la fosse des Mariannes - ainsi qu'au cours de 12 plongées du submersible et de 19 autres de landers non habités - ont révélé d'abondantes formes de vie. Pour le seul Challenger Deep, 20.000 microbes ont été isolés. Parmi les échantillons de faune se trouvaient des isopodes (->) et six espèces d'amphipodes. Les analyses ultérieures des données pourraient fournir des éclaircissements sur l'adaptation de la vie soumise à ces hautes pressions, voire sur l'origine de la vie même. Autre surprise : de nouveaux calculs sur la profondeur maximale du Challenger Deep ont montré que le Deepsea Challenger a effectivement atteint 10.908 m, à égalité avec les 10.912 m du Trieste, si l'on tient compte d'une marge d'erreur.

Note de la rédaction : Huit mois après la fin de la mission du Deepsea Challenger, l'équipe a fait part de ses premiers résultats. Les analyses d'images et d'échantillons prélevés dans la fosse des Mariannes - ainsi qu'au cours de 12 plongées du submersible et de 19 autres de landers non habités - ont révélé d'abondantes formes de vie. Pour le seul Challenger Deep, 20.000 microbes ont été isolés. Parmi les échantillons de faune se trouvaient des isopodes (->) et six espèces d'amphipodes. Les analyses ultérieures des données pourraient fournir des éclaircissements sur l'adaptation de la vie soumise à ces hautes pressions, voire sur l'origine de la vie même. Autre surprise : de nouveaux calculs sur la profondeur maximale du Challenger Deep ont montré que le Deepsea Challenger a effectivement atteint 10.908 m, à égalité avec les 10.912 m du Trieste, si l'on tient compte d'une marge d'erreur.

Photos : M.T. - NATIONAL GEOGRAPHIC > Juin > 2013 |

|

La Vie à Foison dans les Abysses |

Dans la fosse des Mariannes (Pacifique), Challenger Deep, le point le plus profond de la planète (- 10.898 m] abrite une activité microbienne deux fois plus intense qu'à des profondeurs moindres.

La matière organique qui s'y accumule permettrait aux microbes de survivre dans ce milieu extrême.

L.C. - SCIENCE & VIE > Mai > 2013 |

|

La Vie Foisonne sous le Plancher Océanique |

SCIENCES ET AVENIR N°795 > Mai > 2013 |

|