| |

Le long des dorsales qui balafrent le fond des océans s'épanouissent des écosystèmes à la richesse exceptionnelle. De quoi motiver de nouvelles missions à la découverte de ces derniers territoires vierges de notre planète. Le long des dorsales qui balafrent le fond des océans s'épanouissent des écosystèmes à la richesse exceptionnelle. De quoi motiver de nouvelles missions à la découverte de ces derniers territoires vierges de notre planète.

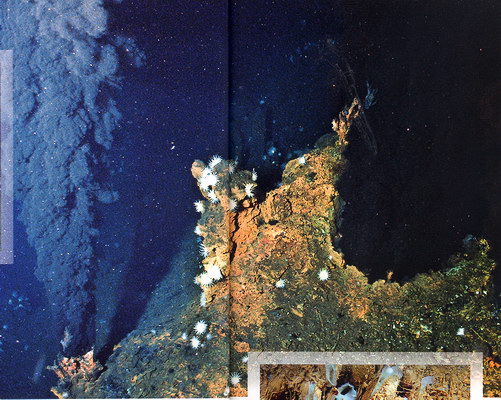

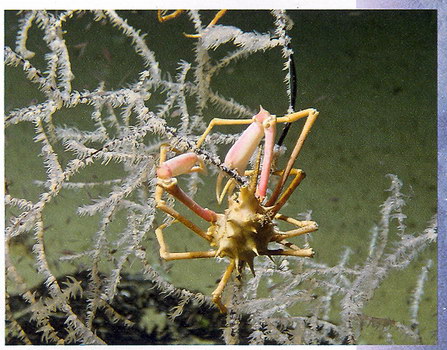

Cette araignée (->) accrochée à du corail à squelette noir n'est qu'un exemple de la densité et de la diversité de la faune qui vit autour des sources hydrothermales... Ces cheminées, ou fumeurs noirs, qui se trouvent sur les dorsales, s'apparentent à des geysers sous-marins laissant échapper des fluides à plus de 350°C. Ces fluides sont riches en sulfure, méthane et métaux. Ce qui permet à des espèces spécifiques, comme ces modioles profondes (<- sortes de moules) recouvertes de bactéries et d'oxyde de fer, de s'y développer. Cette araignée (->) accrochée à du corail à squelette noir n'est qu'un exemple de la densité et de la diversité de la faune qui vit autour des sources hydrothermales... Ces cheminées, ou fumeurs noirs, qui se trouvent sur les dorsales, s'apparentent à des geysers sous-marins laissant échapper des fluides à plus de 350°C. Ces fluides sont riches en sulfure, méthane et métaux. Ce qui permet à des espèces spécifiques, comme ces modioles profondes (<- sortes de moules) recouvertes de bactéries et d'oxyde de fer, de s'y développer.

Les navigateurs des siècles passés se doutaient-ils que sous la coque de leurs caravelles, par-delà plusieurs kilomètres d'eau, l'océan monotone cachait un relief plus étonnant encore que celui des terres qu'ils venaient de quitter, et des mondes plus exotiques que ceux qu'ils partaient courageusement explorer ? Assurément non. Pourtant, s'ils avaient pu descendre dans l'obscurité de ces fonds, ils auraient découvert des montagnes aussi hautes que les Alpes, des canyons plus encaissés que ceux du Colorado, des gouffres abyssaux qui succèdent aux longues plaines. Et surtout, des serpents montagneux de près de 60.000 kilomètres, lézardant le globe comme d'immenses cicatrices : les dorsales.

C'est là, dans ce décor ravagé, que les plaques tectoniques, en s'écartant de quelques centimètres par an, laissent remonter le magma qui se solidifie au contact de la mer. Là aussi que la nature érige, loin des regards, d'étranges cheminées, hautes parfois d'une vingtaine de mètres, d'où s'échappent des fluides noirâtres surchauffés à plus de 350°C, riches en sulfure, en méthane et en métaux. Découvertes pour la première fois en 1977 dans les Galapagos, ces sources hydrothermales ont créé un choc : là où les biologistes s'attendaient à trouver un désert, les premières observations du submersible américain Alvin révélaient une faune luxuriante vivant autour de ces "geysers" sous-marins. De fait, sur quelques centaines de mètres carrés à peine, se regroupait une biomasse jusqu'à 10.000 fois supérieure à celle des fonds alentours !

CONTEXTE : C'est à l'endroit où s'écartent deux plaques tectoniques que sont situées les dorsales océaniques. L'eau, pénétrant dans les fissures jusqu'au magma, rejaillit plus acide et à très haute température. Une source de chaleur utilisée pour se développer, en l'absence de lumière, par une grande variété d'espèces. Les écosystèmes de ces sources hydrothermales, ou "fumeurs noirs", restent méconnus. Or, ils livrent des informations essentielles sur l'adaptation de la vie aux milieux extrêmes. D'autant que c'est peut-être là que la vie est apparue sur Terre, il y a plus de 3,5 milliards d'années. |

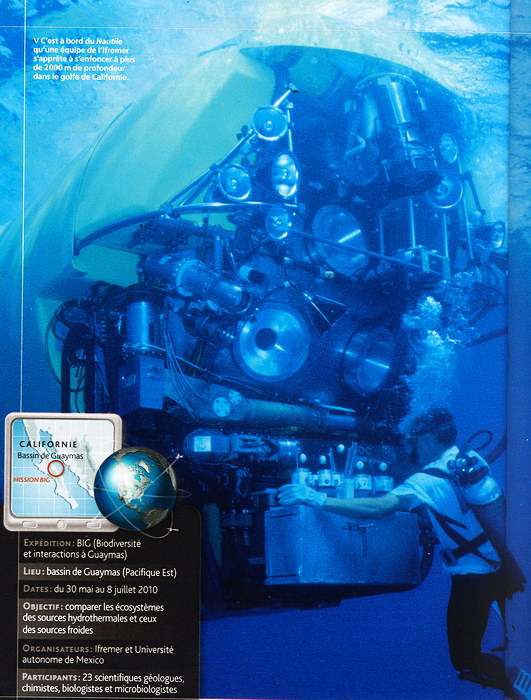

Plus de trente ans après, l'exploration de ces sources hydrothermales continue. Des scientifiques français et mexicains se préparent d'ailleurs à connaître, dans quelques semaines, le même émerveillement. Lors de la campagne BIG (Biodiversité et interactions à Guaymas ->) qu'elle effectuera du 30 mai au 8 juillet, dans le bassin de Guaymas, dans le golfe de Californie, l'équipe d'Arme Godfroy, chercheur au Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes à Brest, fera en effet appel, comme au temps des pionniers, à un submersible habité pour explorer ces zones actives. Durant les quarante et un jours que durera cette mission menée à bord du navire océanographique l'Atalante, le sous-marin Nautile de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, plongera une trentaine de fois sur cette dorsale du Pacifique oriental. Avec un objectif précis, explique Arme Godfroy : "Comparer les écosystèmes des sources hydrothermales à ceux qui se développent, à 75 kilomètres de là, dans un environnement beaucoup moins chaud : celui des sources froides, des émanations du sous-sol chargées de méthane et dont la température n'excède que de quelques degrés à peine celle des eaux des fonds océaniques (2°C)". Plus de trente ans après, l'exploration de ces sources hydrothermales continue. Des scientifiques français et mexicains se préparent d'ailleurs à connaître, dans quelques semaines, le même émerveillement. Lors de la campagne BIG (Biodiversité et interactions à Guaymas ->) qu'elle effectuera du 30 mai au 8 juillet, dans le bassin de Guaymas, dans le golfe de Californie, l'équipe d'Arme Godfroy, chercheur au Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes à Brest, fera en effet appel, comme au temps des pionniers, à un submersible habité pour explorer ces zones actives. Durant les quarante et un jours que durera cette mission menée à bord du navire océanographique l'Atalante, le sous-marin Nautile de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, plongera une trentaine de fois sur cette dorsale du Pacifique oriental. Avec un objectif précis, explique Arme Godfroy : "Comparer les écosystèmes des sources hydrothermales à ceux qui se développent, à 75 kilomètres de là, dans un environnement beaucoup moins chaud : celui des sources froides, des émanations du sous-sol chargées de méthane et dont la température n'excède que de quelques degrés à peine celle des eaux des fonds océaniques (2°C)".

L'expédition rassemblera 23 scientifiques, géologues, chimistes, biologistes et microbiologistes, qui utiliseront d'abord l'engin pour évaluer, de visu, l'intérêt des sites qu'ils ont repérés sur les cartes dressées auparavant par un véhicule sous-marin. Puis ils reviendront, dans un second temps, étudier ces sources chaudes et froides. Chaque jour, pendant un mois, l'un d'eux prendra ainsi place aux côtés du pilote et du navigateur dans l'étroite sphère du Nautile. Allongé sur une couchette, le front collé au métal glacé de l'habitacle, l'aquanaute pourra alors scruter, à travers l'un des trois hublots, ces profondeurs océaniques qui ont marqué la mémoire de tant d'autres avant lui. Lors de chaque descente, de plus de 2000 mètres, l'obscurité de plus en plus épaisse donnera cette étrange impression de s'enfoncer dans un puits. Jusqu'à ce qu'une fois au fond, les spots du Nautile balaient les sédiments tachés de blanc et jaune d'épais tapis bactériens. Autour des cheminées devraient alors apparaître des îlots grouillants de vie, composés de plus de cent espèces différentes, dont beaucoup n'existent nulle part ailleurs. Des communautés microbiennes, capables de survivre dans des conditions extrêmes et utilisant l'énergie chimique fournie par les fluides chauds pour se développer, servent de première nourriture à un bestiaire singulier de vers, de modioles, d'anémones ou de crevettes.

Qui sont ces animaux et comment sont-ils organisés ? Par quels moyens se sont-ils adaptés à ces milieux chargés de gaz toxiques ? De quelles façons ont-ils franchi, parfois sur des milliers de kilomètres, l'immense désert que constitue le plancher océanique pour coloniser ces sources hydrothermales ? Enfin, existe-il un lien entre ces écosystèmes, riches en espèces endémiques, et ceux qui se développent, également sur la base de la chimiosynthèse, dans des milieux beaucoup moins extrêmes comme les bois coulés, les squelettes de baleines ou - et c'est ce qui intéresse particulièrement Anne Godfroy - les sources froides ? Autant de questions auxquelles les chercheurs de la campagne BIG tenteront de répondre. Pour cela, les mesures devraient s'enchaîner : température et acidité de l'eau, prises d'échantillons dans les sédiments ou les fluides grâce aux deux bras du Nautile et même... capture d'animaux au cours de délicats safaris aquatiques.

SOUS LES SÉDIMENTS, LA VIE

À des milliers de mètres sous l'eau, très en dessous du socle sur lequel reposent les océans, une intense vie microbienne se développe en l'absence de lumière et dans des conditions de très fortes chaleurs et pressions. Découverte il y a une vingtaine d'années, cette biosphère profonde n'a rien d'anecdotique : elle représenterait la moitié de la biomasse du globe et aurait colonisé le sous-sol jusqu'à des profondeurs impressionnantes. En analysant des échantillons recueillis lors d'une mission du programme international de forages océaniques ODP (Ocean Drilling Program), une équipe française conduite par Erwan Roussel, en thèse au laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes (CNRS-Ifremer-UBO), à Brest, a ainsi mis au jour, en juin 2008, des micro-organismes vivant sous 1600 mètres de sédiments. Vieux de 111 millions d'années, ils sont immergés à plus de 4500 mètres sous la surface de l'eau. Les études sur ce monde souterrain pourraient connaître un coup d'accélérateur avec le lancement de deux campagnes d'exploration à bord du navire de forages le Joides Resolution. La première aura lieu en octobre et novembre prochains dans le Pacifique Sud. la seconde devrait se dérouler en 2011 dans l'Atlantique Nord. |

DES DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES

La plupart de ces opérations pourraient aujourd'hui être exécutées par une machine téléguidée. Anne Godfroy avoue d'ailleurs avoir souhaité au départ travailler avec le Victor 6000, le fameux robot d'exploration des grandes profondeurs, fleuron de la flotte de l'Ifremer. Capable de travailler 100 heures d'affilée dans ces fonds (contre six seulement pour le Nautile), permettant une meilleure coordination entre l'équipe scientifique et les pilotes, tous réunis en surface, Victor a assurément ses inconditionnels parmi les spécialistes. C'est lui qui, en 2006 et 2007, est descendu lors des campagnes Momareto et Serpentine explorer plusieurs zones hydrothermales de la dorsale Atlantique - parmi lesquelles Ashadze, le plus profond des 100 sites répertoriés dans le monde (4100 mètres). Mais le submersible a, lui aussi, ses farouches partisans. Comme, à l'Ifremer, le biologiste Daniel Desbruyères, qui, au terme de sa carrière, aura passé quarante ans à traquer la faune des grands fonds, et le géologue Yves Fouquet, qui estiment indispensable que chaque océanographe ait, au moins une fois dans sa vie, effectué une plongée. "Ne serait-ce que pour les sensations que cela procure, ou pour se rendre compte de quoi l'on parle", justifie Daniel Desbruyères. D'autres, à l'instar de Jean-Paul Justiniano, l'un des pilotes du Nautile, insistent sur les avantages techniques de l'engin : "La vision directe que l'on a à bord est infiniment supérieure à des images de 'caméra, et le submersible habité est l'outille mieux adapté pour les missions où il s'agit d'acquérir une vue d'ensemble de l'environnement, pour relever une épave, par exemple, ou pour explorer". Alors, Nautile ou Victor ? Les deux paraissent plus complémentaires que véritablement adversaires. C'est pourquoi les populations exotiques de ce nouveau monde marin, qui avaient jusqu'à présent vécu à l'abri des regards, devront se préparer à accueillir des visiteurs aussi bien humains que mécaniques.

LES GRANDES FOSSES, UN MONDE QUASI INVIOLÉ

C'est l'abysse ultime. Un gouffre sous-marin dans lequel on pourrait immerger l'Everest. Situé à 10.916 m de profondeur, dans le nord-ouest du Pacifique, en plein milieu de la fosse des Mariannes, Deep Challenger, le point le plus bas du globe, est un lieu peu fréquenté : depuis les trois plongées qu'effectua sur place entre 1995 et 1998, le robot japonais Kaiko, plus aucune expédition n'y était descendue. Une longue absence brisée en mai 2009 par le submersible américain Nereus. Il s'est enfoncé à 10902 m pour recueillir des sédiments grâce à son bras mécanique. Mais ce prototype mis au point par la WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution) n'embarquait aucun passager : tout comme Kaiko, il était téléguidé à partir d'un bateau via une fibre optique. Techniquement très difficile en raison de la distance à franchir et de la pression mille fois supérieure à celle de l'atmosphère, l'accès aux fosses les plus profondes est désormais réservé aux robots. Les hommes ont, en effet, déserté l'endroit après l'avoir conquis en bathyscaphe dans les années 1960, dans un contexte de course aux records entre grandes puissances. Le 23 janvier 1960, l'Américain Don Walsh et le Suisse Jacques Piccard réussissent l'exploit, jamais égalé depuis, de rallier Deep Challenger à bord d'un submersible, le Trieste ! Parallèlement, entre 1961 et 1974, le bâtiment de la Marine nationale française, l'Archimède, effectue plusieurs incursions dans ces gouffres dont l'une, célèbre, l'amena jusqu'à une profondeur de 9545 m au large des îles Kouriles (Japon). Mais de même que l'homme n'est jamais retourné sur la Lune, plus aucun "aquanaute" ne s'est risqué dans ces grandes fosses depuis le début des années 1980. Jugés trop lourds - l'Archimède pesait dans les 200 t - excessivement volumineux et peu maniables, les bathyscaphes ont, en effet, été remplacés par des robots et des sous-marins de poche, plus légers mais moins ambitieux en terme de profondeur. Les submersibles habités ne sont désormais pas conçus pour aller au-delà des 6500 m ! En faisant ce choix technologique, les ingénieurs nautiques ont donc exclu les plus grandes fosses de l'exploration humaine. Ce qui laisse tout de même 97 % des fonds océaniques accessibles. Et depuis sa mise en service en 1984, un sous-marin comme le Nautile de l'Ifremer a été utilisé pour les tâches les plus diverses : observer la faune des sources hydrothermales, prélever des sédiments, et même examiner des épaves telles que celles du Titanic ou du Prestige. La plongée récente du Nereus annonce-t-elle un retour de l'homme dans les abysses ? Vincent Rigaud, directeur du département des systèmes sous-marins de l'Ifremer, reste mesuré : "Le Nereus joue le rôle de plate-forme technologique. Il n'est pas véritablement destiné à être employé dans le cadre de campagnes scientifiques". Il n'existe aujourd'hui dans le monde que cinq sous-marins habités capables de descendre sous les 4000 m, auquel s'ajoutera bientôt un sixième construit par la Chine. Comme la Lune, les grands fonds abyssaux, ultimes territoires vierges de notre planète, attendent donc qu'un nouvel élan politique en relance la conquête. |

V.T.M. - SCIENCE & VIE Hors Série > Mars > 2010 |

|

|

|