Les Coraux Profonds sous Pression |

F.L. et M.L. - POUR LA SCIENCE N°529 > Novembre > 2021 |

|

Coraux en Péril dans le Golfe de Gascogne |

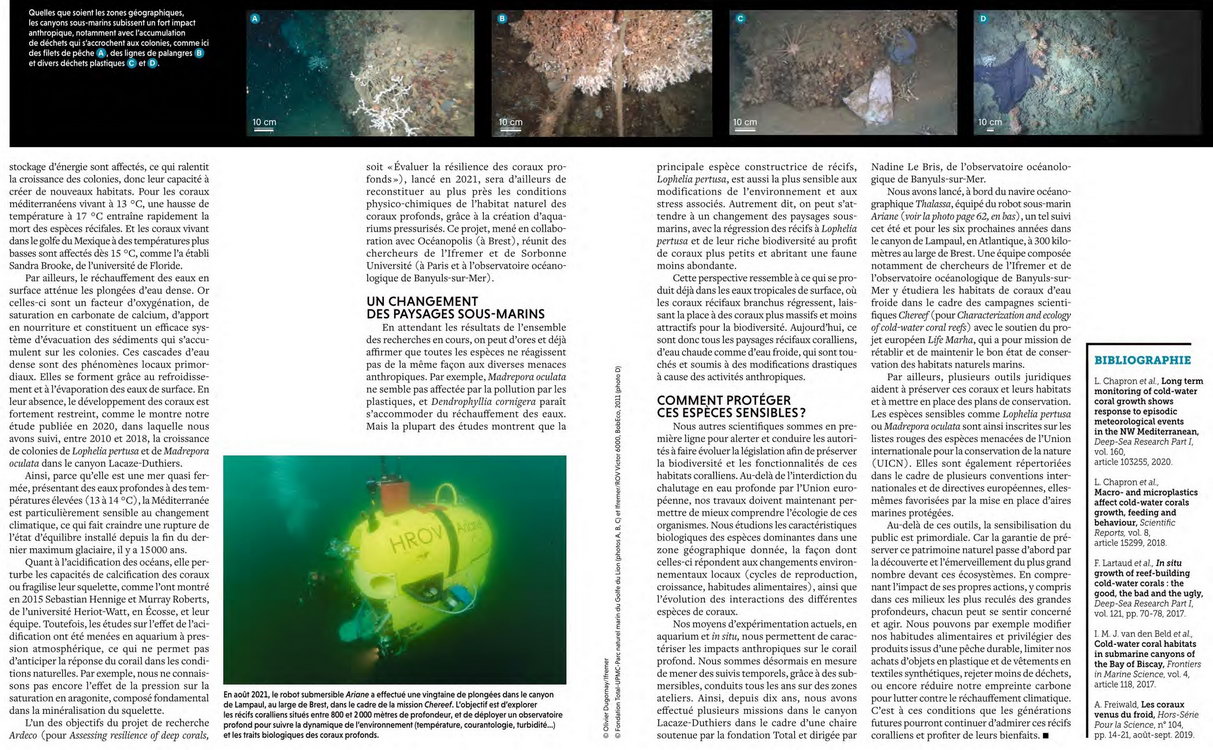

Des récifs coralliens foisonnant de poissons, des jardins et des falaises de coraux : ce n'est pas sous les tropiques mais dans le golfe de Gascogne que ces paysages sous-marins ont été découverts, lors de la campagne BobGeo, menée en octobre par le navire océanographique Pourquoi-pas ? Formation de scléractiniaires (coraux durs) dans le canyon du Croisic (->).

Des récifs coralliens foisonnant de poissons, des jardins et des falaises de coraux : ce n'est pas sous les tropiques mais dans le golfe de Gascogne que ces paysages sous-marins ont été découverts, lors de la campagne BobGeo, menée en octobre par le navire océanographique Pourquoi-pas ? Formation de scléractiniaires (coraux durs) dans le canyon du Croisic (->).

C'est la première fois que l'on recense ces vastes champs de coraux d'eau froide sur la façade Atlantique française. BobGeo devait cartographier les canyons du golfe de Gascogne où des spécimens avaient été signalés, et caractériser la géologie des fonds où ils prospèrent.

Des plongées ont permis de photographier des massifs d'antipathaires, des coraux noirs, ou encore des champs de coraux bambous. En tout, les chercheurs ont identifié une dizaine d'espèces de ces coraux bâtisseurs, mal connus. Contrairement à leurs cousins tropicaux, ils se développent lentement dans l'obscurité et les eaux froides, à des profondeurs de 160 à 2000 mètres. Mais leur avenir est incertain. Déjà, la pêche au chalut les a malmenés. "Au-dessus de -600 m, on ne trouve plus que des débris de coraux, des traces de courants et de chalutages", constate Jean-François Bourillet, responsable de la campagne. En outre, ces coraux sont sensibles aux variations de température de l'eau et à l'acidification des océans. A terme, ils ne se développeront plus que dans une tranche d'eau réduite. Afin de prendre des mesures pour les protéger, l'Ifremer s'attachera à mieux comprendre leur écologie avec la campagne BobEco prévue pour 2011.

S.R. - SCIENCES ET AVENIR > Janvier > 2010 |

|

Le Corail qui venait du Froid |

Aux eaux tropicales claires et chaudes, certains coraux préfèrent les grands fonds obscurs. On s'intéresse enfin à ces écosystèmes encore peu explorés, qui n'ont rien à envier à leurs homologues tropicaux en termes de diversité.

Aux eaux tropicales claires et chaudes, certains coraux préfèrent les grands fonds obscurs. On s'intéresse enfin à ces écosystèmes encore peu explorés, qui n'ont rien à envier à leurs homologues tropicaux en termes de diversité.

La Norvège n'est pas vraiment réptuée pour ses coraux. Au large de ses côtes, à 300 m sous la surface, se dresse le plus grand complexe corallien profond connu à ce jour (2001). Le Sula Ridge mesure 13 km de long et s'élève par endroits sur 35 m de hauteur. Poissons et crustacés se faufilent entre les délicates ramifications de ses buissons blancs crémeux, édifiés par l'espèce Lophelia pertusa. Des éponges s'agrippent au récif, où des bouquets de gorgones ondulent au gré des courants. Ce récif corallien qui a "pris le maquis" semble aux antipodes de son homolgue tropical et de la nuée d'animaux colorés qui s'ébattent dans des eaux peu profonde, transparentes et chaudes. Ici, l'obscurité est de mise, et la température avoisine les 8°C. Pourtant, dans ces étendues désertiques, les récifs profonds font figure de véritable oasis sous-marins. Les biologistes marins se mobilisent aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes surprenants, recensés dans toutes les mers du globe jusqu'à 6000 m de profondeur. Pour la première fois, un symposium leur a été consacré l'été dernier à Halifax, au Canada. Si  l'existence des coraux profond est connu depuis plus de 200 ans, leur étude portait jusqu'ici sur les seuls fragments remontés des filets. Il est aujourd'hui admis que ces récifs profonds abritent une diversité d'espèces comparable à celle des récifs tropicaux. On a recensé autant d'espèces de coaraux profonds que de coraux superficiels. Des études menées sur les récifs à Lophelia de l'Atlantique nord-est montrent la prédominance des éponges et des échinodermes. Les mollusques et les poissons, en revanche, y serait beaucoup moins bien représentés que sur les récifs

l'existence des coraux profond est connu depuis plus de 200 ans, leur étude portait jusqu'ici sur les seuls fragments remontés des filets. Il est aujourd'hui admis que ces récifs profonds abritent une diversité d'espèces comparable à celle des récifs tropicaux. On a recensé autant d'espèces de coaraux profonds que de coraux superficiels. Des études menées sur les récifs à Lophelia de l'Atlantique nord-est montrent la prédominance des éponges et des échinodermes. Les mollusques et les poissons, en revanche, y serait beaucoup moins bien représentés que sur les récifs  tropicaux. 23 espèces de poissons y ont été comptabilisés, contre 3 000 sur les récifs superficiels des océans Indien et Pacifique.

tropicaux. 23 espèces de poissons y ont été comptabilisés, contre 3 000 sur les récifs superficiels des océans Indien et Pacifique.

Les coraux profonds sont capables de construire d'importants édifices à quelques centaines de mètres de fond, sur le haut du talus continental, les monts sous-marins ou les crêtes océaniques. Le principal artisan de l'exploration de ces structures fut dans les années 80, Statoil, compagnie pétrolière norvégienne. En 1982, elle localise un premier récif à Lophelia au nord de la Norvège, et elle en déniche régulièrement depuis. On retrouve Lopheliapertusa jusque dans les fjords scandinaves. (->)

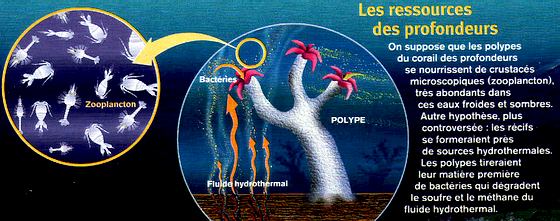

PRIVES DE LUMIÈRE

Contrairement à la plupart des espèces de surface, leur polypes - dont les squelettes calcaires forment le récif -, privés de lumière, n'hébergent pas de zooxanthelles. Ces algues unicellulaire qui vivent en symbiose avec les coraux tropicaux donnent un sérieux coup de pouce à l'édification de la structure. Elles stimulent la calcification du squelette et fabriquent de la matière organique utilisée par les polypes pour leur croissance. Et ce, grâce à la photosynthèse, qui ne peut avoir lieu que si la lumière ambiante est suffisante.

Dans les eaux tropicales, pauvres en nutriments, les coraux auraient bien du mal à subvenir à leurs besoins énergétiques en ne comptant que sur le maigre plancton qui passe à portée des polypes. Qu'en est-il des coraux des profondeurs ? Des mesures sur quelques espèces ont mis en évidence une croissance plutôt faible, de l'ordre de quelques millimètres par an. L. pertusa, en revanche, croitrait de 2 cm par an : un taux de croissance similaire à ceux de certains coraux bâtisseurs de récifs tropicaux.

Comment cette espèce s'en sort-elle aussi bien sans partenaire végétal ? André Freiwald, de l'université allemande de Türbingen, a son avis sur la question."Nous avons pu observer des colonies de L. pertusa qui se gavait littéralement de crustacés zooplanctoniques", raconte le chercheur. "Car contrairementaux eaux tropicales, ces eaux profondes et froides en sont riches. Ces coraux disposent donc de nourriture en quantité suffisante pour rivaliser avec ceux pourvus de zooxanthelles."

Comment cette espèce s'en sort-elle aussi bien sans partenaire végétal ? André Freiwald, de l'université allemande de Türbingen, a son avis sur la question."Nous avons pu observer des colonies de L. pertusa qui se gavait littéralement de crustacés zooplanctoniques", raconte le chercheur. "Car contrairementaux eaux tropicales, ces eaux profondes et froides en sont riches. Ces coraux disposent donc de nourriture en quantité suffisante pour rivaliser avec ceux pourvus de zooxanthelles."

Autre hypothèse avancée : celle d'une chaine alimentaire basée sur des bactéries chimiosynthétiques. Près des sources hydrothermales, la photosynthèse est remplacée par la chimiosynthèse : certaines bactéries tirent de l'oxydation du soufre contenu dans les fluides hydrothermaux l'énergie nécessaire pour synthétiser la matière organique. Elles servent ensuite de nourriture à nombre d'animaux filtreurs ou vivent en symbiose avec des organismes qui en tirent la matière organique dont ils ont besoin.

FUITES DE MÉTHANE

FUITES DE MÉTHANE

Au vu de ses observations au large de la Norvège, Martin Howland, géologue chez Statoil, lie donc la présence des récifs de Lophelia à des fuites de méthane. Il suggère que les hydrocarbures pourraient favoriser le développement de ces structures. Des bactéries utilisant le méthane comme source d'énergie seraient-elles la base de la pyramide alimentaire ?

"Il existe effectivement des écosystèmes fondés sur la chimiosynthèse dans des zones de marges continentales où sont émis des fluides froids chargés de méthane", explique Myriam Sibuet, une biologiste de l'IFREMER, spécialiste des grands fonds. "De grands vers et des bivalves géants s'y développent en quantités importantes.Ils vivent en symbiose avec des méthanobactéries. Dans le cas des coraux, il est prématuré de dire qu'ils profitent directement des émissions de fluides. Peut-être utilisent-ils simplement, pour se fixer, les concrétions carbonatées qui se forment dans les zones où suintent des fluides froids chargés en méthane et en sulfures. Encore faut-il qu'ils aient trouvé là des conditions favorables à leur développement."

DE L'AFRIQUE À L'IRLANDE

L'IFREMER a mis en place une série de campagnes qui prévoient, entre autres, d'étudier les milieux profonds liés aux fluides chargés de méthane. En décembre dernier, le Victor 6000, un engin téléopéré qui descend à 6000 m, a prospecté au large de l'Afrique dans des zones comprises entre 350 et 4000 m. Des récifs à L. pertusa ont été observés sur des fonds de 300 m, mais aucun ver, aucun bivalve ne pouvait attester de l'émission de fluides. En revanche, des coquilles de bivalves morts, qui peuvent laisser supposer l'existence d'anciennes remontées de fluides, ont été observées dans les sédiments avoisinants. En août prochain, le Victor 6000 explorera les nombreux massifs sous-marins qui se trouvent au large de l'Irlande. "Cette mission permettra de mieux cerner les liens entre coraux et émissions de méthane", précise Myriam Sibuet.

De nombreuses questions restent à approfondir, concernant la croissance, la reproduction, la façon dont les récifs profonds récupérent après leur dégradation, la faune qui leur est associée... On ne sait rien des relations qui existent entre les poissons et les récifs profonds. « Est-ce un lieu de repos ou d'alimentation ? » s'interroge Nicolas Bailly, un ichtyologiste du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Faute d'en avoir observé, on ignore également si des espéces de poissons de petite taille ou des alevins fréquentent ces récifs.

À Halifax, les chercheurs ont cloturé le symposium en dressant une longue liste des études à mener. Ils se sont fixés comme premier objectif la localisationde ces structures à l'échelle planétaire, pour être à même d'en prendre soin. La protection est en effet, de l'avis detous, une priorité. On est bien loin de l'époque où les coraux profonds étaient considérés comme une menace pour les chalutiers.

À Halifax, les chercheurs ont cloturé le symposium en dressant une longue liste des études à mener. Ils se sont fixés comme premier objectif la localisationde ces structures à l'échelle planétaire, pour être à même d'en prendre soin. La protection est en effet, de l'avis detous, une priorité. On est bien loin de l'époque où les coraux profonds étaient considérés comme une menace pour les chalutiers.

LA MENACE DES CHALUTIERS

Aujourd'hui, les rôles sont inversés. La communauté scientifique se mobilise pour préserver les coraux des effets néfastes des chaluts. Ces derniers opèrent de plus en plus bas, parfois jusqu'à 2000 m, abîmant certains récifs profonds. Bon nombre de chalutiers travaillent sur le talus continental de l'Atlantique nord-est, où les récifs abondent. Les scientifiques qui s'inquiètent des conséquences de la pêche et de l'expoitation pétrolière, comptent bien prendre des mesures pour préserver ces écosystèmes sans équivalent. (Mollusque polyplacophore ->)

E.M. - SCIENCE & VIE > Mai > 2001 |

|