Stratégies de Reproduction |

Le Sexe Féminin n'est pas un sexe par défaut |

L'ovaire a longtemps été vu comme un testicule par défaut, la formation des organes reproducteurs dépendant de la présence ou de l'absence d'un gène porté par le chromosome Y, présent uniquement chez l'homme.

L'ovaire a longtemps été vu comme un testicule par défaut, la formation des organes reproducteurs dépendant de la présence ou de l'absence d'un gène porté par le chromosome Y, présent uniquement chez l'homme.

Des chercheurs français ont mis un terme à cette représentation simpliste - et un brin machiste - en élucidant le mystère de l'intersexualité caprine. Certaines chèvres, dotées de la double paire de chromosomes X caractéristique du sexe femelle,

naissent en effet avec tous les attributs du sexe mâle. Ces individus sont porteurs d'une mutation empêchant l'expression d'un gène, FOXL2, qui contrôle la production d'ostrogènes (hormones femelles) chez l'embryon. L'équipe d'Eric Pailhoux, de l'Institut national de la recherche agronomique, a prouvé que ce gène suffit à activer la différenciation des organes reproducteurs en ovaires.

Grâce à des techniques de manipulation génétique de pointe, FOXL2 a été "éteint" chez des fotus de chèvre porteurs de la paire XX. Résultat : leurs organes reproducteurs ont évolué en testicules. Pour Eric Pailhoux, cela valide la notion de gène garant de la féminité, en démontrant que la formation d'ovaires nécessite à la fois une activation des gènes de la voie femelle et une répression des gènes de la voie mâle. De quoi espérer trouver des pistes de traitement contre certaines infertilités féminines.

E.H. - SCIENCE & VIE N°1159 > Avril > 2014 |

|

Incroyables Stratégies des Spermatozoïdes |

En 1677, Antonie Van Leeuwenhoek perfectionna les premiers microscopes, puis observa que le sperme contient de très nombreux petits "animalcules". Les gamètes mâles ne faisaient que commencer à étonner les biologistes... Aujourd'hui, c'est l'incroyable palette de stratégies qu'ils déploient pour remporter la compétition entre groupes issus de mâles différents qui vient redéfinir la théorie de la sélection sexuelle. Le modèle humain est loin d'être la règle (->).

En 1677, Antonie Van Leeuwenhoek perfectionna les premiers microscopes, puis observa que le sperme contient de très nombreux petits "animalcules". Les gamètes mâles ne faisaient que commencer à étonner les biologistes... Aujourd'hui, c'est l'incroyable palette de stratégies qu'ils déploient pour remporter la compétition entre groupes issus de mâles différents qui vient redéfinir la théorie de la sélection sexuelle. Le modèle humain est loin d'être la règle (->).

Notre vision des spermatozoïdes est bien ancrée dans nos esprits : ils sont plusieurs centaines de millions dans quelques millilitres de liquide, portant dans leur tête ovale une moitié aléatoire des gènes paternels. Dès leur libération, ils s'élancent vers le même objectif, agitant leurs flagelles comme des têtards microscopiques. Seul le plus rapide fécondera l'ovule et transmettra ses gènes aux générations futures. Fin de leur histoire... et début de la vie !

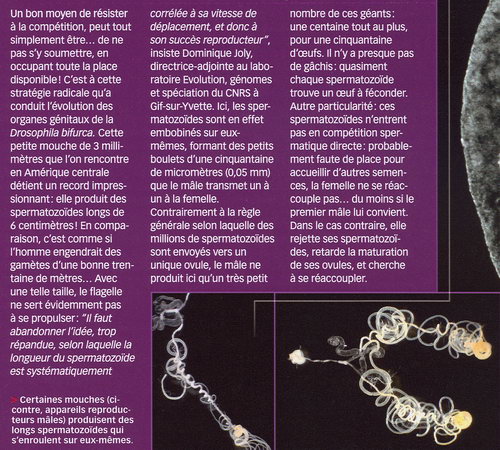

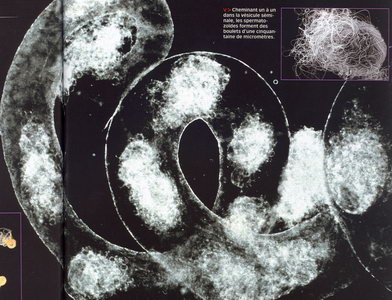

Ce que l'on sait moins, c'est que la réalité du monde animal s'avère plus complexe. De nombreux travaux en attestent : d'abord, les spermatozoïdes des mouches, coqs, mollusques et rongeurs arborent des morphologies et des comportements d'une variété et d'une complexité inouïes. Têtes munies d'un crochet, corps en forme de tire-bouchon, flagelles multiples, longueur variant de 8 micromètres à 6 centimètres...  leurs apparences diffèrent à tel point qu'il peut être plus facile de différencier deux espèces animales proches en comparant la forme de leurs spermatozoïdes qu'en les observant directement ! "Montre-moi tes gamètes et je te dirai qui tu es" peut, en somme, énoncer le biologiste. Mais au-delà de cette diversité morphologique, les chercheurs remarquent également depuis quelques décennies que les spermatozoïdes développent des stratégies incroyablement sophistiquées : pour atteindre leur but, ils sont capables de s'entraider, s'organisent parfois en castes dévolues à des tâches différentes et, soupçonne-t-on, commettent à l'occasion des actes de malveillance !

leurs apparences diffèrent à tel point qu'il peut être plus facile de différencier deux espèces animales proches en comparant la forme de leurs spermatozoïdes qu'en les observant directement ! "Montre-moi tes gamètes et je te dirai qui tu es" peut, en somme, énoncer le biologiste. Mais au-delà de cette diversité morphologique, les chercheurs remarquent également depuis quelques décennies que les spermatozoïdes développent des stratégies incroyablement sophistiquées : pour atteindre leur but, ils sont capables de s'entraider, s'organisent parfois en castes dévolues à des tâches différentes et, soupçonne-t-on, commettent à l'occasion des actes de malveillance !

Pourquoi l'évolution naturelle a-t-elle favorisé de tels comportements "sociaux" chez les gamètes ? La réponse se trouve probablement dans un phénomène mis au jour il y a tout juste quarante ans : la compétition spermatique, provoquée par la polyandrie, c'est-à-dire la propension d'une femelle à s'accoupler avec plusieurs mâles.

LE BUT, ÊTRE LE PLUS COMPÉTITIF : Tout a commencé en 1970, alors qu'un jeune chercheur anglais en biologie, Geoff Parker, étudiait la reproduction des scatophages du fumier, ces mouches velues qui pondent dans les bouses de vache : il remarqua que les femelles s'accouplent successivement avec plusieurs partenaires. "Ce n'est qu'à partir de là que les scientifiques ont réalisé que la polyandrie est relativement commune dans le monde animal - c'est même la règle plutôt que l'exception, y compris chez les espèces socialement monogames, comme nombre d'oiseaux", note Tommaso Pizzari, zoologue à l'université d'Oxford, en Angleterre. Or, la théorie acceptée à l'époque est que la sélection sexuelle, telle que définie par Darwin un siècle auparavant, repose sur la capacité des mâles à accéder à l'accouplement. En d'autres termes, une fois qu'ils ont réussi à inséminer la femelle, les mâles sont assurés de transmettre leur patrimoine génétique. Sauf que la polyandrie introduit une nouvelle dimension à la sélection sexuelle : la compétition entre mâles se poursuit en réalité après la copulation, entre groupes de spermatozoïdes issus de différents individus ! L'accouplement ne suffit donc pas au mâle à s'assurer une descendance, encore faut-il que les spermatozoïdes soient aussi compétitifs. Ainsi, un mâle qui n'est pas doué de caractères séduisants (par exemple, une couleur très vive pour un oiseau) et qui, de ce fait, peine à trouver des occasions d'accouplement, peut s'assurer un bon succès reproducteur si ses spermatozoïdes s'avèrent très compétitifs les rares fois où il parvient à les transmettre. De quoi semer la pagaille dans les dogmes établis de la sélection sexuelle !

De quoi également mieux comprendre quelle énorme pression sélective s'est exercée sur ces cellules pour qu'elles arborent aujourd'hui des formes et des comportements aussi variés ! Sans compter que de nouvelles découvertes sont à attendre : avec le perfectionnement des techniques d'imagerie et de marquage des cellules, l'exploration de ce monde microscopique foisonnant ne fait que commencer... En attendant, voici une petite revue des plus étonnantes stratégies d'ores et déjà mises au jour.

QUAND LES SPERMATOZOÏDES AJUSTENT LEUR NOMBRE

QUAND LES SPERMATOZOÏDES CHOISISSENT DE FAIRE ÉQUIPE

LA SOLIDARITÉ EXISTE CHEZ LES GAMÈTES MÂLES

Chez certains rongeurs, c'est grâce a un vrai "travail d'équipe" qu'un unique spermatozoïde arrive in fine à atteindre son but. Explications.

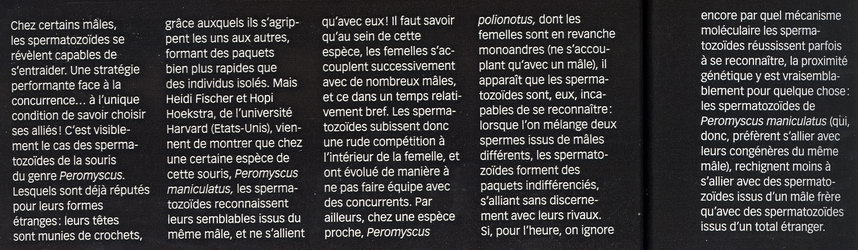

La devise des spermatozoïdes est bien connue : "Chacun pour soi". Leur but est d'atteindre l'ovule en premier. Mais pas chez tous les animaux ! Des biologistes viennent de démontrer que la stratégie du "Tous pour un" prévaut chez certains rongeurs : leurs spermatozoïdes coopèrent ! On savait que les gamètes mâles du mulot commun ( Apodemus sylvaticus) ont une tête en forme de crochet dont ils se servent pour s'agripper les uns aux autres, formant ainsi de petits "trains" de spermatozoïdes, plus efficaces qu'un spermatozoïde solitaire. Mais on ignorait dans quelle situation ce "travail en équipe" s'était mis en place. Simone Immler, de l'université de Sheffield, en Grande-Bretagne, et ses collègues britanniques et australiens, ont montré, après avoir étudié 37 espèces de rongeurs, que plus l'espèce présente une promiscuité sexuelle importante (donc plus la compétition est rude entre les mâles), plus les rongeurs ont des gros testicules, et plus leurs spermatozoïdes sont crochus. Leur stratégie d'équipe leur permet ainsi d'assurer la reproduction de l'individu dont ils sont issus face à ses rivaux. Les chercheurs n'ont pour l'instant démontré cet "engrenage" coopératif des spermatozoïdes que chez deux espèces en plus du mulot commun : le rat brun Rattus norvegicus et la souris domestique Mus muscuslus. Mais de nouvelles études devraient prochainement confirmer cette stratégie chez un plus grand nombre de rongeurs.

E.H. - SCIENCE & VIE > Avril > 2007 |

|

|

QUAND LES SPERMATOZOÏDES MISENT SUR L'ALTRUISME

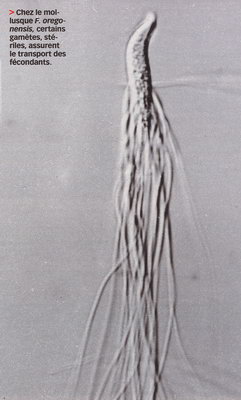

QUAND LES SPERMATOZOÏDES INVESTISSENT TOUTE LA PLACE

QUAND LES SPERMATOZOÏDES PASSENT A L'ATTAQUE

C.B. - SCIENCE & VIE > Mai > 2010 |

|

Les Mammifères feraient des Ovules tout au Long de la Vie |

Si la découverte se confirme, c'est l'un des dogmes les plus solides de la biologie de la reproduction qui va s'effondrer. (Ovule en orange dans l'ovaire ->)

Si la découverte se confirme, c'est l'un des dogmes les plus solides de la biologie de la reproduction qui va s'effondrer. (Ovule en orange dans l'ovaire ->)

Car, contrairement à ce que l'on a toujours cru, les femelles mammifères fabriqueraient des ovules tout au long de leur vie et non pas uniquement lors du développement embryonnaire. Il existerait en effet des cellules souches spécifiques capables de régénérer les réserves d'ovules. "L'existence de ces cellules souches chez les femelles mammifères est controversée, explique Ji Wu, chercheur à l'université de Shanghai et porte-parole de l'équipe. Mais nous venons de les identifier après la naissance chez deux familles de souris."

Après avoir été cultivées in vitro pendant quinze mois, ces cellules souches (ou ovogonies) ont démontré leur capacité à donner des ovocytes, les cellules sexuelles femelles. Plus incroyable encore, une fois réimplantées dans les ovaires de souris stériles, les cellules souches peuvent se différencier en ovocytes et conduire à la naissance de souriceaux. "Il reste à découvrir ces cellules souches chez l'homme, commente le Dr Dominique Mauger-Bouret, biologiste au Centre de procréation médicalement assistée de la Clinique des Bleuets, à Paris. Si cette présence se confirmait, être capable de multiplier ces ovogonies et de les réimplanter se révélerait très intéressant dans certaines situations de stérilité. Comme lorsqu'une femme connaît une ménopause précoce, une insuffisance ovarienne ou parce qu'elle décide d'une grossesse tardive."

A.B. - SCIENCE & VIE > Juin > 2009 |

|