Le Cerveau des Nouveaux-Nés |

Mère et Bébé Synchronisent leurs Cerveaux |

E.S. - SCIENCES ET AVENIR N°876 > Février > 2020 |

|

Dès 5 mois, le Bébé a Conscience de ce qu'il Voit |

Longtemps, on a cru que les bébés n'avaient pas de conscience, et que leurs réponses à des stimuli n'étaient qu'automatiques.

Longtemps, on a cru que les bébés n'avaient pas de conscience, et que leurs réponses à des stimuli n'étaient qu'automatiques.

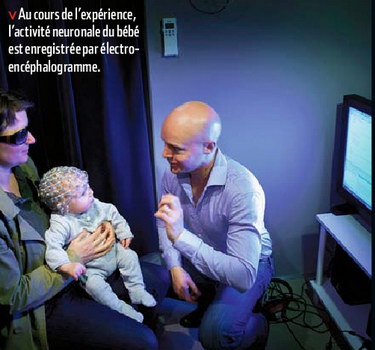

Sid Kouider, du Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique de Paris, vient d'apporter la preuve du contraire en comparant leur activité neuronale à celle d'adultes. Lorsqu'une information visuelle (une image) est présentée à un adulte, des neurones des régions sensorielles situées dans le cortex temporo-occipital s'activent presque instantanément et, si la presentation de l'image dure suffisamment longtemps, il s'établit des connexions vers le cortex préfrontal qui, à son tour, réactive les neurones des régions sensorielles. "C'est ce phénomène de feed-back qui fait que l'on garde a l'esprit l'information visuelle, que l'on a conscience de ce que l'on a vu", explique le chercheur. Or, avec son équipe, il vient de montrer que cette séquence d'événements neurologiques est présente chez les bébés, et ce dès l'âge de 5 mois. À une différence près : leur réponse neuronale est trois à quatre fois plus longue. "Alors que la seconde étape, celle nécessaire à la conscience visuelle, démarre chez l'adulte après 300 millisecondes de visualisation, celle des bébés de 12 à 75 mois ne débute qu'après 750 ms et, chez ceux de 5 mois, qu'après 900 ms. Les bébés ont bien conscience de ce qu'ils voient mais leur prise de conscience est plus lente", précise le chercheur. Reste à vérifier si c'est le cas chez des enfants encore plus jeunes.

C.H. - SCIENCE & VIE > Juin > 2013 |

|

Est-il vrai que les Enfants possèdent un Savoir Inné ? |

On ne peut dire d'aucun enfant que l'attend à coup sûr une carrière de prix Nobel. Mais on peut affirmer sans nul doute que tous les enfants disposent de connaissances avant même d'entrer à l'école. Y compris pour des notions aussi abstraites que la poussée d'Archimède.

La plupart des enfants "théorisent" ainsi naturellement le fait qu'un bouchon enfoncé sous l'eau remonte à la surface par l'idée que le bouchon résiste activement, comme s'il nageait. Une théorie naïve, élaborée à partir des expériences de la vie quotidienne - on n'attribue pas spontanément la résistance à l'eau, même si c'est ce que démontre pourtant la science. Adaptées dans certains contextes mais approximatives, voire erronées dans d'autres, ces conceptions sont profondément inscrites dans le fonctionnement de la pensée des enfants. Toutes les matières scolaires sont concernées : orthographe, sciences physiques, algèbre, géographie... À la question, "Pourquoi respire-t-on de l'air ?", un test réalisé en 2004 a ainsi montré que les enfants de 6 ans répondent à 55 % par une explication vitaliste : parce que c'est dans l'air que se trouve la force vitale. Environ 20 % ont une explication passant par l'intention qu'ils prêtent aux individus : ils estiment que nous respirons de l'air parce que nous voulons nous sentir bien. Les enfants sont également 20 % à proposer l'explication établie par la science : nous respirons parce que les poumons puisent de l'oxygène dans l'air et éliminent du dioxyde de carbone. À noter que chez les adultes, 10 % répondent également par l'explication vitaliste. Un cas parmi de nombreux autres où nos connaissances innées perdurent, malgré l'école, comme le souligne Rémi Brissiaud, auteur de nombreux manuels scolaires, il est parfois difficile de dépasser nos représentations initiales : "Assimiler les connaissances scolaires, scientifiques, qui nous permettront de traiter toutes les situations avec davantage de justesse et de cohérence, demande de mettre de côté les petites déductions personnelles tirées de nos expériences. Or, ce n'est pas facile, car elles sont robustes".

G.J. - SCIENCE & VIE QUESTIONS RÉPONSES N°7 > Mai > 2012 |

|

Les Nouveau-nés peuvent se Perdre dans leurs Pensées |

Les zones du cerveau liées à l'introspection et aux rêves éveillés sont presque entièrement formées chez le nouveau-né. David Edwards, de l'Imperial College de Londres, et ses collègues ont scruté, grâce à l'IRM, le cerveau de nouveau-nés ayant passé entre 29 et 43 semaines in utero.

Les zones du cerveau liées à l'introspection et aux rêves éveillés sont presque entièrement formées chez le nouveau-né. David Edwards, de l'Imperial College de Londres, et ses collègues ont scruté, grâce à l'IRM, le cerveau de nouveau-nés ayant passé entre 29 et 43 semaines in utero.

Résultat : après 30 semaines de grossesse, un réseau important de structures éparses est présent. Or, ce réseau correspond à des régions que l'adulte recrute par défaut lorsqu'il ne focalise pas son attention de manière consciente. Défini comme un état de repos dans lequel on plonge pour se perdre dans nos pensées, cet état place en réalité le cerveau en activité propice pour penser à soi, au passé et au futur. Presque complet à la naissance, cet état de nature inconsciente pourrait permettre de poser les fondations à l'élaboration de la conscience.

V.B. - SCIENCE & VIE > Janvier > 2011 |

|

On sait Comment les Bébés Voient le Monde |

Les tout-petits ont longtemps été considérés comme des êtres soumis à leurs seules pulsions, ancrés dans le présent. Observations et expériences récentes montrent cependant que les très jeunes enfants sont dotés de capacités d'imagination et de déduction qui font de leur interaction avec le monde une expérience riche et spécifique, clé de l'apprentissage. Au cour de ces capacités : une forme de conscience très particulière.

Les tout-petits ont longtemps été considérés comme des êtres soumis à leurs seules pulsions, ancrés dans le présent. Observations et expériences récentes montrent cependant que les très jeunes enfants sont dotés de capacités d'imagination et de déduction qui font de leur interaction avec le monde une expérience riche et spécifique, clé de l'apprentissage. Au cour de ces capacités : une forme de conscience très particulière.

Suspendu au-dessus du berceau, un mobile coloré tourne lentement, faisant inlassablement se poursuivre quatre figurines : la grenouille précède la souris, qui précède la lionne, qui précède la girafe. Aucune ne remportera jamais cette course, qui fascine le bébé allongé sur le dos. Les yeux écarquillés, il semble absorbé par le mouvement... Comme si les plus grands mystères du monde se trouvaient secrètement encodés dans cette ronde sans fin. Que pense-t-il ? Et à quoi pense ce petit garçon qui, la main dans celle de sa mère, se retourne soudain vers un chien, et refuse absolument d'en détourner son regard ? Quel monde voit cette petite fille qui, ignorant les jeux du square, adresse des mimiques passionnées à deux petites statues encadrant un massif de fleurs ?

À ces questions, nombre de psychologues répondaient encore, il y a une dizaine d'années, qu'il s'agissait de comportements insignifiants. Pour eux, les bébés ne pouvaient échapper au "ici et maintenant", capables de rien d'autre que de perceptions sensorielles. Quant aux très jeunes enfants, avant 3 ans, leurs jeux ne reflétaient jamais que leur incapacité à distinguer le réel de la fantaisie, le plausible de l'impossible.

REVIREMENT DES PSYCHOLOGUES

Sauf que ces dernières années, le regard des psychologues sur les moins de 3 ans s'est radicalement transformé. Notamment grâce à la reproduction d'expériences menées dès les années 1930 par le psychologue Jean Piaget. Là où ce "père" de la psychologie du développement avait conclu à une très faible palette de capacités cognitives chez les moins de 3 ans, les chercheurs du XXe siècle ont au contraire découvert, des aptitudes au calcul arithmétique, une sensibilité aux règles de distribution statistique, une capacité à extraire des règles de causalité entre divers phénomènes (voir encadré). À l'évidence, Piaget avait manqué quelque chose, qu'un plus grand soin dans l'élaboration des protocoles d'observation a fini par révéler.

CALCULS, STATISTIQUES, LOGIQUE : LE CERVEAU S'Y MET TRÈS TÔT

Des scientifiques en herbe, les tout-petits ? Au vu de certaines expériences, ils en ont tout l'air. Ils savent en effet faire des hypothèses sur les causes d'un évènement. En 2002, la psychologue Alison Gopnik, à l'université Berkeley, a demandé à des enfants de 3 ans de déterminer, entre deux blocs (un noir et un blanc), lequel amenait une mystérieuse machine (un grand cube en carton) à émettre musique et lumière. Les enfants observaient que la machine se mettait en route lorsque le bloc blanc seul ou les blocs blanc et noir étaient posés dessus. La plupart en ont tiré la conclusion logique que le bloc blanc seul animait la machine. Outre cette capacité de raisonnement causale, les très jeunes enfants sont capables de déduire les préférences d'autrui via les statistiques. C'est ce qu'a montré cette année Tamar Kushnir, de l'université Cornell (États-unis), avec des enfants de 20 mois. Invités à choisir quel jouet donner à un adulte parmi deux sortes de modèles différents, les petits choisissent en fonction des choix précédents de l'adulte qu'ils ont observés : si l'adulte extrait plusieurs jouets dont le type est pourtant en minorité dans la boîte, c'est qu'il le préfère. Une capacité précoce qui vient s'ajouter à celle de l'addition, mise en évidence il y a vingt ans chez les enfants de 5 mois, lesquels trouvent normal qu'une figurine de Mickey additionnée à une autre en fasse deux, mais pas qu'elles puissent (par une astuce expérimentale) en donner trois... |

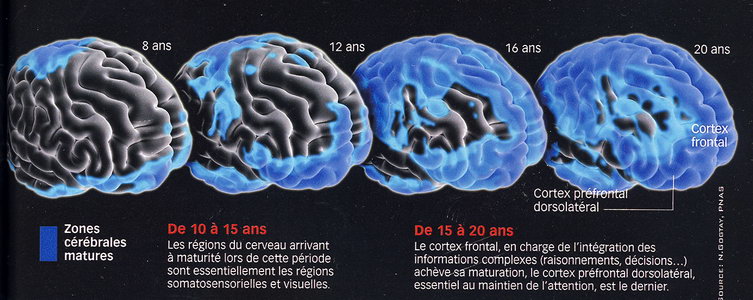

En parallèle, les progrès en imagerie cérébrale de ces dernières années ont permis d'établir les étapes importantes par lesquelles passe le développement du cerveau humain, de la naissance à l'âge adulte. Et il est apparu que l'organe de nos pensées ne grandit pas de manière homogène : les structures cérébrales et les connexions qui les relient les unes aux autres ne se construisent pas selon un rythme unique (voir infographie). Au vrai, certaines fonctions cognitives - sensorielles, motrices, associatives, mémorielles... - ne deviennent opérationnelles qu'à partir d'un certain âge, tandis que l'orchestration globale du cerveau - les relations des différentes fonctions entre elles - évolue de la naissance à l'adolescence, voire jusqu'à l'âge adulte.

En parallèle, les progrès en imagerie cérébrale de ces dernières années ont permis d'établir les étapes importantes par lesquelles passe le développement du cerveau humain, de la naissance à l'âge adulte. Et il est apparu que l'organe de nos pensées ne grandit pas de manière homogène : les structures cérébrales et les connexions qui les relient les unes aux autres ne se construisent pas selon un rythme unique (voir infographie). Au vrai, certaines fonctions cognitives - sensorielles, motrices, associatives, mémorielles... - ne deviennent opérationnelles qu'à partir d'un certain âge, tandis que l'orchestration globale du cerveau - les relations des différentes fonctions entre elles - évolue de la naissance à l'adolescence, voire jusqu'à l'âge adulte.

EN PRISE DIRECTE AVEC LE MONDE

Ainsi, entre observations expérimentales inédites et plongée dans le détail de la dynamique cérébrale, la question de savoir à quoi ressemble le monde vu par les tout-petits est redevenue d'actualité. Et il y a quelques mois, une chercheuse américaine, Alison Gopnik, professeur de psychologie à l'université Berkeley, en Californie, spécialiste du développement cognitif des très jeunes enfants, a franchi le pas : oui, il est possible de dire ce que ça fait d'être un enfant de moins de 3 ans. Or, sa vision est saisissante : pour elle, si les enfants sont aussi facilement fascinés par le monde qui les entoure - aussi incongru que soit, pour un adulte, le motif de leur fascination -, c'est qu'ils sont en prise avec ce monde de manière incroyablement plus forte et directe que les adultes. Le flot des images, des sons, des événements extérieurs peuple plus intensément leur univers mental et, parce que leur porosité au monde est plus grande que celle des adultes, ils voient les choses que ces derniers ne voient plus.

À l'appui de cette hypothèse, Alison Gopnik évoque de nombreuses expériences de laboratoire menées avec de très jeunes enfants et qui mettent toutes en évidence ce que l'attention des enfants a de spécifique : elle est beaucoup plus le jouet des événements extérieurs que le fruit de leur propre volonté. Un exemple ? Une des expériences consiste à présenter une série de deux cartes à des enfants et à leur demander de retenir l'une des deux (celle de gauche par exemple). Cela fait, on les interroge alors non pas seulement sur la carte de gauche, mais sur les deux. Apparaît une différence frappante : les plus petits des enfants participant à l'expérience sont moins doués que leurs aînés pour retenir la carte initialement désignée... mais ils sont meilleurs pour se souvenir de la carte qu'ils n'étaient pas censés mémoriser (celle de droite).

RIEN NE LEUR ÉCHAPPE

Pour les psychologues qui l'ont mise en ouvre, cette expérience (comme ses nombreuses variantes) atteste de l'incapacité des plus petits à maintenir leur attention sur un objectif précis : pour les nourrissons, tout est intéressant, tout est nouveau. Rien n'est donc laissé de côté : l'expérience du monde est un spectacle total dont aucune miette ne leur échappe. Une attention permanente et générale, que les parents exploitent d'ailleurs au quotidien, en détournant l'attention du bébé pour le joli verre coloré vers le rond de serviette, tout aussi intriguant, mais bien moins fragile et dangereux.

La mémoire des tout-petits semble aussi guidée par le monde extérieur. La psychologue Robyn Fivush, de l'université Emory à Atlanta, en a donné une illustration en 2004, en analysant le comportement d'enfants de 2 ans dans la situation suivante : une mère et son bébé vont au zoo. Quelques jours plus tard, la mère lui demande de lui raconter ce qu'ils ont fait. Si les petits arrivent à décrire certains événements (une action de l'éléphant, par exemple), c'est, presque toujours, un echo à ce que leur mère leur a dit pendant la visite. Si la mère n'a pas parlé de l'éléphant pendant la visite, l'enfant n'en parlera pas. Ce dont il se souvient lui est soufflé par d'autres. Ainsi attention et mémoire des tout-petits semblent se constituer essentiellement au gré des événements extérieurs. Ils absorbent le monde globalement, tel qu'il vient, sans que leur attention effectue de sélection. Or la neurobiologie semble devoir donner raison à cette nouvelle vision de la cognition des bébés.

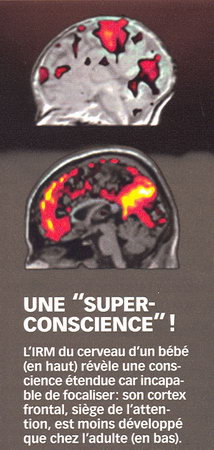

De fait, dans le cerveau, la capacité à focaliser son attention dépend très largement d'une zone particulière : le cortex frontal. "L'attention, c'est, précisément, la focalisation du traitement de l'information sur un canal particulier, en ignorant les autres canaux. Qui dit canal particulier dit choix... et qui dit choix dit cortex frontal", rappelle Etienne Koechlin, directeur du Laboratoire de neurosciences cognitives de l'Ecole normale supérieure. Or, dans l'espèce humaine, cette partie du cerveau arrive à maturité tardivement, vers 20 ans environ. "Entre 0 et 3 ans, les neurones frontaux sont quasiment dépourvus de myéline, qui forme une gaine autour des axones, favorisant la transmission de l'influx nerveux. Ils vont donc avoir peu d'influence sur ce qu'il se passe dans le reste du cerveau", précise Etienne Koechlin. Dans cette même période, la production de nouveaux neurones est très importante. Or, comme le souligne le chercheur, "cette très forte production de neurones nuit probablement beaucoup à la fonction frontale : c'est une fonction qui fait le tri, entre les différents comportements, entre les éléments sur quoi porter l'attention. Mais si des neurones se créent en permanence, faire le tri entre des nouveaux neurones et des anciens neurones n'a pas beaucoup de sens". Avant 3 ans, le cerveau des tout-petits laisse donc s'enchevêtrer perceptions sensorielles, émotions, souvenirs... Sans que le cortex frontal ne puisse, encore, filtrer et hiérarchiser ces informations.

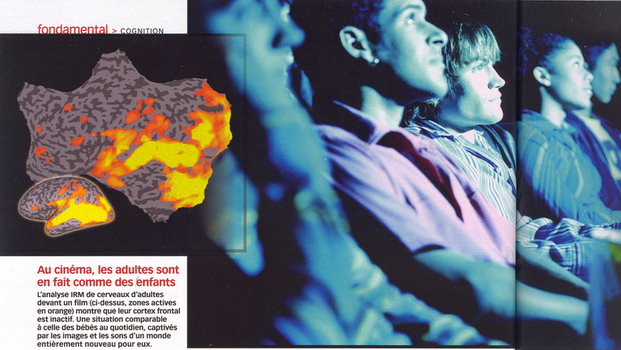

À quel genre d'expérience intérieure un tel fonctionnement cognitif pourrait-il ressembler chez un adulte ? Alison Gopnik évoque les impressions ressenties les  premiers jours lors d'un voyage à l'aventure dans un pays qui serait très différent du sien, où rien de ce qui se présente n'offre de référence connue. Autre analogie : les instants qui précèdent l'endormissement, ce moment où les pensées, qui suivaient un fil cohérent jusque-là, commencent à se déliter, à se multiplier sans priorité, jusqu'à perdre leur sens. La meilleure comparaison est cependant encore plus triviale : avant 3 ans, la vie d'un enfant est proche de l'expérience qu'a un adulte dans une salle de cinéma, absorbé par un film. C'est ce que permet d'affirmer une expérience conduite en 2004 par Rafael Malach à l'Institut des sciences Weizmann, en Israël. Ce neurobiologiste a enregistré, dans un scanner à résonance magnétique, l'activité cérébrale de cinq adultes devant un long-métrage. Eh bien, à l'instar de celui des bébés, les cortex frontaux de ces cinq spectateurs étaient également inactifs : tous se laissaient porter par le film, "absorbant" images et sons. Une expérience qui conforte l'hypothèse d'Alison Gopnik d'une conscience "étendue" des très jeunes enfants.

premiers jours lors d'un voyage à l'aventure dans un pays qui serait très différent du sien, où rien de ce qui se présente n'offre de référence connue. Autre analogie : les instants qui précèdent l'endormissement, ce moment où les pensées, qui suivaient un fil cohérent jusque-là, commencent à se déliter, à se multiplier sans priorité, jusqu'à perdre leur sens. La meilleure comparaison est cependant encore plus triviale : avant 3 ans, la vie d'un enfant est proche de l'expérience qu'a un adulte dans une salle de cinéma, absorbé par un film. C'est ce que permet d'affirmer une expérience conduite en 2004 par Rafael Malach à l'Institut des sciences Weizmann, en Israël. Ce neurobiologiste a enregistré, dans un scanner à résonance magnétique, l'activité cérébrale de cinq adultes devant un long-métrage. Eh bien, à l'instar de celui des bébés, les cortex frontaux de ces cinq spectateurs étaient également inactifs : tous se laissaient porter par le film, "absorbant" images et sons. Une expérience qui conforte l'hypothèse d'Alison Gopnik d'une conscience "étendue" des très jeunes enfants.

S'il ne s'agissait que de se mettre dans la peau d'un bébé, voilà qui éclairerait déjà beaucoup. Mais la chercheuse va plus loin. Quel est l'intérêt de passer les premières années de sa vie comme un spectateur captivé par un écran de cinéma ? Rien de moins, pour elle, que de doper les capacités d'apprentissage ! L'immaturité du cortex préfrontal, et l'osmose avec le monde qu'elle entraînerait dans l'esprit des tout-petits, serait en effet une solution trouvée par l'évolution pour conférer aux humains une capacité à apprendre inégalée. Selon la chercheuse de Berkeley, dans "l'entreprise humaine", pendant que les adultes se chargeraient de la production se nourrir, protéger, planifier, surveiller... les enfants s'occuperaient de la recherche et du développement. L'esprit ouvert en permanence, l'imagination en alerte, dégagés de toute obligation de s'en tenir à un plan particulier, ils "testeraient" la réalité qui les entoure en permanence, pour en déduire très vite, et avec efficacité, des règles logiques. "Je pense que le flot de conscience qui envahit les tout-petits se structure automatiquement, et qu'ils en tirent des informations, des inductions, sans y prêter d'attention particulière", précise Alison Gopnik. Cette idée originale - que la longue immaturité du cortex frontal des enfants puisse profiter à la constitution de l'intelligence humaine - résonne avec les travaux d'autres chercheurs. Pour Etienne Koechlin par exemple, "tout se passe comme si, pour l'enfant de 0 à 3 ans, la fonction frontale était prise en charge par les parents : ce sont eux qui décident à tout moment ce que l'enfant va faire ou ne pas faire". Et le développement tardif de cette partie du cerveau serait alors, comme le défend notamment Michael Ramscar, psychologue à l'université Standford (Californie), le secret évolutif de l'intelligence : à la fois handicapante et essentielle, l'absence de contrôle de l'attention est la garantie d'une exploration intense du réel.

Pour le neuropsychologue Olivier Houdé, professeur à l'université Paris-Descartes, membre de l'Institut universitaire de France, "dans son intuition, Alison Gopnik a sans doute fondamentalement raison. On ne peut pas exclure que le manque de maturation anatomique et fonctionnelle du cortex préfrontal au début de la vie ait sur le bébé un effet tel que celui proposé : une 'ouverture' d'esprit accrue sur toutes les choses du monde physique et humain".

Reste à savoir comment les cerveaux des tout-petits interprètent ces "choses du monde physique et humain". Mais il est possible qu'il n'y ait pas de réponse. Si les tout-petits sont effectivement "superconscients", de quelle conscience s'agit-il vraiment ? Celle que les philosophes appellent "conscience d'accès", et qui correspond à la manipulation d'informations et à leur mémorisation à court terme ? Ou celle qu'ils nomment "conscience phénoménale", et qui renvoie au ressenti émotionnel et perceptif ?

SONT-ILS "SUPERCONSCIENTS" ?

Alison Gopnik répond prudemment : "pour moi, le type d'attention des enfants s'approche plus de la conscience phénoménale que de la conscience d'accès". Et cette "conscience phénoménale" serait plus riche chez les jeunes enfants que chez les adultes". Ce n'est peut-être pas faux, observe Sid Kouider, chercheur au Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques de l'ENS, spécialiste de la conscience. Le problème, c'est que ça me paraît extrêmement difficile à démontrer parce qu'on ne peut pas mesurer ce que ressent un bébé, comme il ne peut pas le rapporter. On ne sait jamais si le ressenti existe avant la verbalisation. Je préfère dire que le bébé est préconscient, plutôt que 'superconscient' : l'information venant de l'environnement est disponible, très riche... mais elle ne rentre pas dans les régions préfrontales".

Préconscients ? Superconscients ? Seuls les moins de 3 ans le savent. Mais gageons que vous ne regardez plus maintenant un tout-petit sans vous dire que vous ne vivez pas tout à fait dans le même monde.

F.L. - SCIENCE & VIE > Décembre > 2010 |

|