Le Squelette Humain : les Os |

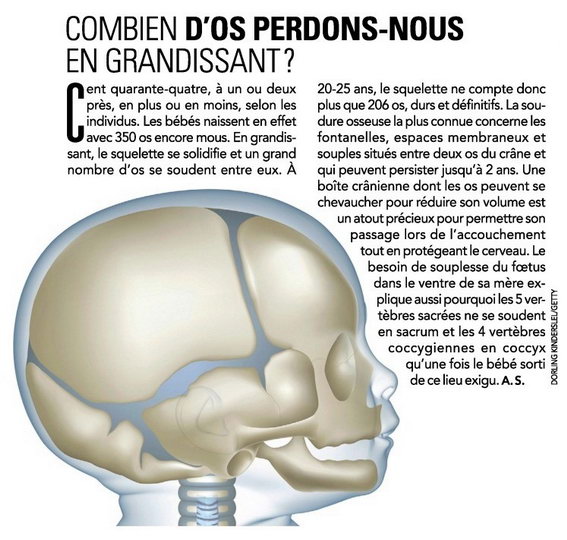

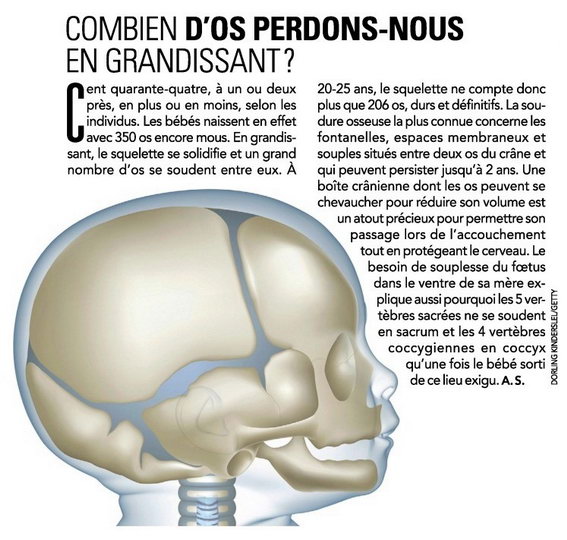

| Combien d'Os Perdons-nous en Grandissant ? |

ÇA M'INTÉRESSE Question-Réponses N°16 > Novembre-Janvier > 2017 |

|

Squelette : les Métamorphoses |

Les muscles dirigent le corps tel un pantin merveilleusement articulé. Le squelette pourtant, mène sa propre vie. Allégés ou renforcés, les os sont le siège d'un perpétuel chantier. Seul vestiges traversant les âges, l'os dans l'organisme vivant, n'a rien d'immuable et ne cesse d'évoluer.

Les muscles dirigent le corps tel un pantin merveilleusement articulé. Le squelette pourtant, mène sa propre vie. Allégés ou renforcés, les os sont le siège d'un perpétuel chantier. Seul vestiges traversant les âges, l'os dans l'organisme vivant, n'a rien d'immuable et ne cesse d'évoluer.

Du corps, il restera la trace ultime, relique résistant à l'épreuve du temps. Réduit à sa part minérale, fossilisé, ne traverse-t-il pas les âges pour témoigner de l'histoire de l'homme et de l'animal ?

L'os, dans l'organisme vivant, n'a pourtant rien d'immuable. Les quelque 206 pièces qui constituent le squelette humain ne cessent de se transformer. Tout au long de la période de croissance, d'abord chez l'embryon, puis de la naissance à l'âge adulte, le corps grandit, s'étoffe. Les os prennent naturellement part à ce processus.

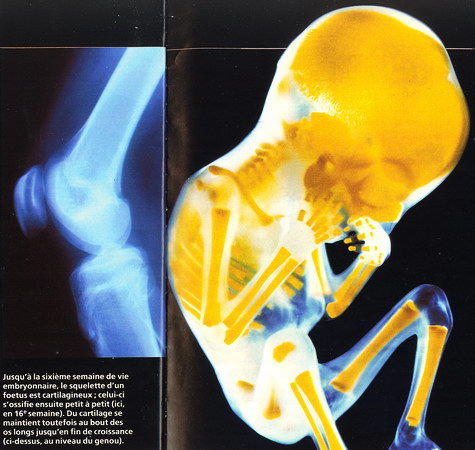

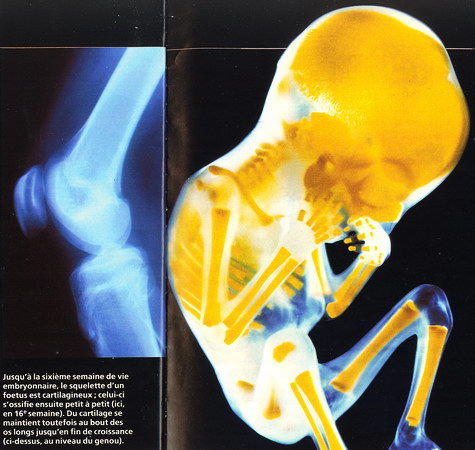

Tout commence par du cartilage : une substance organique pauvre en fibres protéiques (le collagène), non vascularisée, comprenant des cellules (les chondrocytes) plus une grande quantité d'eau, le tout entouré d'un manchon fibreux (le périchondre). Jusqu'à la sixième semaine environ, ces éléments cartilagineux constituent le "squelette" embryonnaire. Puis ils sont progressivement remplacés par de l'os.

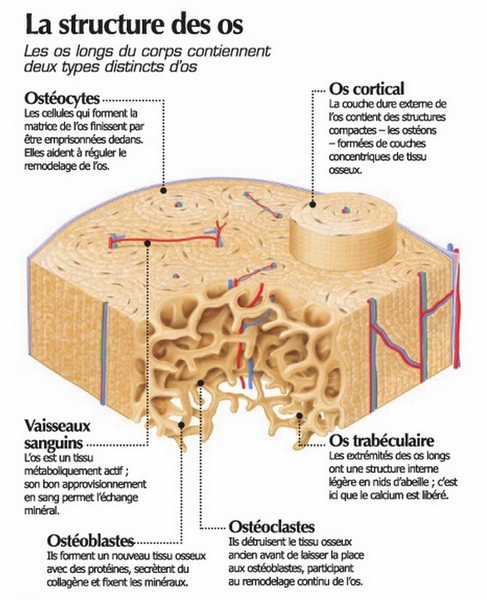

Les ostéoblastes entrent en action. Des cellules qui, à peine différenciées, amorcent la construction de la charpente corporelle. Elles produisent une matrice osseuse organique, principalement formée de fibres de collagène et de glycoprotéines, dans laquelle elles s'emprisonnent. Adoptant une forme en étoile, hérissée de nombreux prolongements cytoplasmiques, elles prennent le nom d'ostéocytes. Pour devenir "os", la matrice organique s'imprègne peu à peu de phosphate de calcium, minéral qui constitue environ les deux tiers environ (± 65 %) de l'os sec achevé. C'est lui qui remplace peu à peu le cartilage originel.

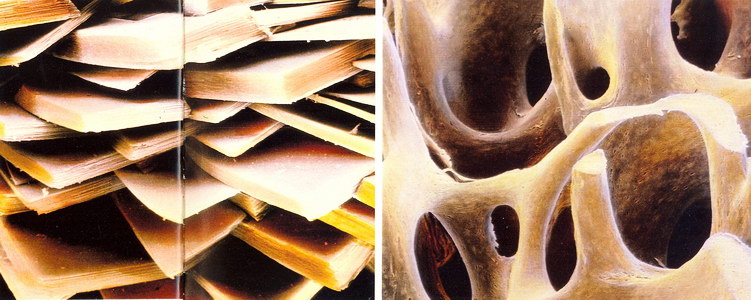

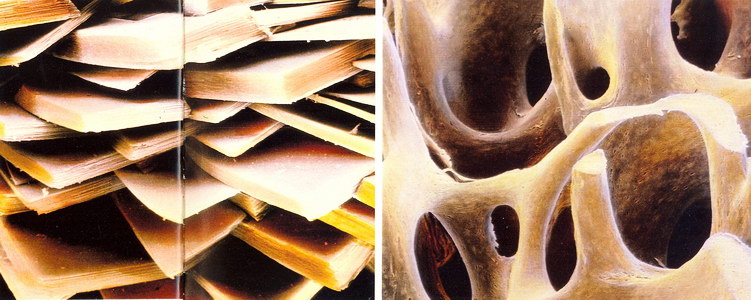

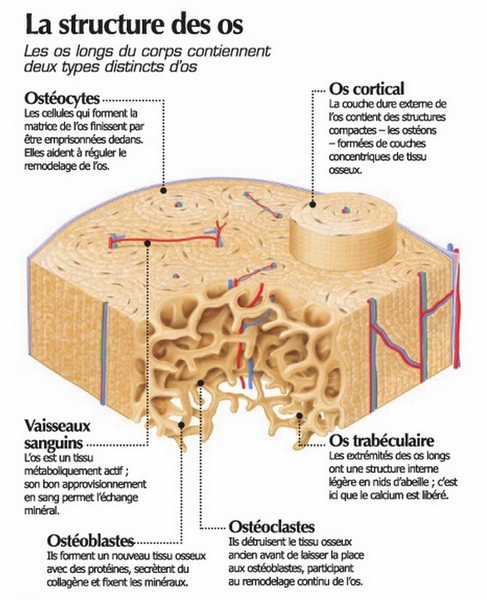

DIFFÉRENTES CATÉGORIES : Deux types d'os composent le squelette : les os compacts (à gauche) et les os spongieux (à d.). Les premiers se reconnaissent à leur système de lamelles concentriques et les seconds à leurs fines travées enchevétrées.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES : Deux types d'os composent le squelette : les os compacts (à gauche) et les os spongieux (à d.). Les premiers se reconnaissent à leur système de lamelles concentriques et les seconds à leurs fines travées enchevétrées.

à l'échelle microanatomique, on reconnaît classiquement deux grandes catégories osseuses : l'os compact et l'os spongieux, selon l'importance des cavités et espaces vascularisés qu'ils renferment.

Dans l'os compact, situé en périphérie de l'élément squelettique, les canaux vasculaires, lorsqu'ils existent, constituent un réseau d'irrigation. Son organisation spatiale définit différents types de tissus osseux, dont l'architecture dépend en partie de la vitesse de dépôt de l'os. Les ostéones primaires des os longs, par exemple, forment un système de lamelles concentriques, déposées autour des vaisseaux sanguins.

D'assez fines travées osseuses orientées en tous sens, délimitant de vastes espaces vasculaires qui rappellent la structure d'une éponge, caractérisent, quant à elles, l'os... spongieux. On le trouve au cour des os plats et des os longs. Dans ces derniers, l'os spongieux entoure la moelle située dans la partie moyenne de l'os, appelée diaphyse, par opposition à ses deux extrémités renflées, les épiphyses.

Compact ou spongieux, l'os n'éclipse pas complètement le cartilage. Dans les os longs des membres en particulier, celui-ci subsistera jusqu'à la fin de la période de croissance. C'est justement grâce à une fine couche de cartilage dit "de conjugaison", séparant la diaphyse de l'épiphyse, qu'un os long - humérus, radius, fémur, cubitus, tibia... - va s'allonger jusqu'à ce que l'individu ait atteint sa taille d'adulte. Comment ? Les chondrocytes des cartilages de conjugaison se multiplient rapidement et s'empilent comme autant de colonnes au sein de la matrice organique. La base de ces piles est ensuite détruite puis, progressivement, remplacée par de l'os. C'est ce que l'on appelle le "processus d'ossification endochondrale". Pendant ce temps, la croissance de l'os en épaisseur n'est pas en reste. Au niveau de la diaphyse, le périoste, membrane qui enrobe l'os, héberge de nombreux ostéoblastes. Ceux-ci apposent de nouvelles couches osseuses sur l'os préexistant, assurant ainsi l'augmentation du diamètre de la couronne diaphysaire. Ce dépôt renforce opportunément la solidité de l'os au cours de la croissance... sans l'alourdir ! Des ostéoclastes, cellules destructrices situées contre la paroi osseuse en périphérie de la cavité médullaire (et/ou sur les travées d'os spongieux) rongent en effet, de l'intérieur, l'os périostique précédemment déposé. Les os longs sont ainsi évidés et allégés à cour, mais renforcés en surface par ajout de matière. Voilà qui permet leur croissance tout en préservant au mieux leur résistance mécanique.

Compact ou spongieux, l'os n'éclipse pas complètement le cartilage. Dans les os longs des membres en particulier, celui-ci subsistera jusqu'à la fin de la période de croissance. C'est justement grâce à une fine couche de cartilage dit "de conjugaison", séparant la diaphyse de l'épiphyse, qu'un os long - humérus, radius, fémur, cubitus, tibia... - va s'allonger jusqu'à ce que l'individu ait atteint sa taille d'adulte. Comment ? Les chondrocytes des cartilages de conjugaison se multiplient rapidement et s'empilent comme autant de colonnes au sein de la matrice organique. La base de ces piles est ensuite détruite puis, progressivement, remplacée par de l'os. C'est ce que l'on appelle le "processus d'ossification endochondrale". Pendant ce temps, la croissance de l'os en épaisseur n'est pas en reste. Au niveau de la diaphyse, le périoste, membrane qui enrobe l'os, héberge de nombreux ostéoblastes. Ceux-ci apposent de nouvelles couches osseuses sur l'os préexistant, assurant ainsi l'augmentation du diamètre de la couronne diaphysaire. Ce dépôt renforce opportunément la solidité de l'os au cours de la croissance... sans l'alourdir ! Des ostéoclastes, cellules destructrices situées contre la paroi osseuse en périphérie de la cavité médullaire (et/ou sur les travées d'os spongieux) rongent en effet, de l'intérieur, l'os périostique précédemment déposé. Les os longs sont ainsi évidés et allégés à cour, mais renforcés en surface par ajout de matière. Voilà qui permet leur croissance tout en préservant au mieux leur résistance mécanique.

UNE ACTION COMBINÉE : L'action conjointe des ostéoblastes et des ostéoclastes ne s'arrête pas là. La vie durant, les tissus osseux vont continuer à subir d'incessants remaniements. à chaque instant, en un même lieu, une fraction de la substance osseuse peut être détruite, et de l'os nouveau être redéposé un peu plus tard.

Les rôles que jouent ces mécanismes de résorption/reconstruction, largement liés à la présence de la vascularisation, n'ont pas encore été totalement mis en lumière. Ils nourrissent pourtant un enjeu de taille : c'est un déséquilibre jouant en faveur d'une destruction osseuse importante qui conduit à l'ostéoporose. On sait, au moins, que le remaniement contribue largement au métabolisme "phosphocalcique" de l'organisme : le corps se sert de l'os comme d'un réservoir de calcium. Ce minéral, qui intervient dans la conduction de l'influx nerveux, la coagulation du sang ou encore la contraction musculaire, concentre 99 % de sa masse dans le squelette. Rien de comparable au sang, dans lequel le taux de calcium ionique - la calcémie - se maintient dans une fourchette très étroite autour de 100 milligrammes par litre. Deux hormones interviennent principalement dans la régulation de cet équilibre. Que la calcémie diminue, et la parathormone, sécrétée par les glandes parathyroïdes, stimulera l'activité des ostéoclastes, entraînant un relargage du calcium dans le sang. Dans le cas contraire, c'est la calcitonine, synthétisée dans la glande thyroïde, qui inhibera l'action des ostéoclastes et favorisera la fixation des sels de calcium dans la matrice osseuse.

Mais la régulation du métabolisme phosphocalcique n'est pas seule en cause dans l'explication des phénomènes de remaniement. L'âge d'un os - ou d'une région osseuse - pourrait y prendre part. Le dépôt d'os nouveau dans une région préalablement résorbée pourrait servir à rendre sa solidité à l'os ancien. De fait, c'est souvent dans les régions osseuses les plus anciennement déposées que l'on observe les remaniements les plus intenses. à côté de l'âge et du métabolisme phosphocalcique, fatigue et contraintes mécaniques fondent une autre hypothèse. Au cours de nos mouvements quotidiens, des microfractures semblent affecter les tissus osseux. Le re-dépôt de substance osseuse à leur niveau interviendrait alors comme un mécanisme de réparation. Chez les oiseaux, c'est ainsi au niveau de l'ulna de l'aile, sous le point d'insertion des plumes, que l'on compte les plus nombreux ostéones issus d'un remaniement.

De façon plus générale, chez l'homme, les sollicitations musculaires appliquées à l'os maintiennent, sinon renforcent, la masse squelettique. C'est ce que montrent, par la négative, les cas d'alitements prolongés ou de séjour en apesanteur, au cours desquels on observe une diminution de masse osseuse.

FAÇONNER LE SQUELETTE : Dernière tâche dont le remaniement osseux pourrait s'acquitter : façonner, sous l'influence des gènes, la forme de chaque os et son architecture interne au cours de la croissance. N'a-t-on pas observé que les travées de l'os spongieux, dans les os longs, se distribuent telles des entretoises ? Elles permettent ainsi au fémur humain d'encaisser en compression des forces de 280 kg/cm². Localement, la résorption/reconstruction permettrait de diriger leur orientation, de maintenir leur épaisseur et de favoriser ou non leur fusion. Si les causes du remaniement osseux demeurent relativement obscures, plus intrigants encore sont les mécanismes de perception des signaux externes à l'élément squelettique - c'est-à-dire autres que d'origine génétique -, et leur transmission aux ostéoblastes et ostéoclastes. Des éléments du squelette seraient-ils piézoélectriques ? Une hypothèse souvent avancée, selon laquelle des tensions générées par les cristaux d'hydroxyapatite - la forme cristalline du phosphate de calcium dans l'os - déformés mécaniquement pourraient produire des microcourants, et stimuler les cellules effectrices du remaniement. Mais, pour certains auteurs, ces cristaux minéraux, parce qu'ils possèdent un centre de symétrie, ne pourraient pas produire de courants. Restent alors le collagène, candidat plausible à cette propriété, et une théorie basée sur les micro-courants qu'engendreraient d'instables liaisons ioniques entre la surface de l'os et le milieu qui l'entoure. Autant dire que les voies à explorer pour percer les mystères de l'os ne manquent pas. Peut-être permettront-elles un jour de faire, également, mieux parler les fossiles, pour retracer au plus juste la longue évolution de la charpente enfouie des hommes. Car si les transformations permanentes de l'os recèlent encore de nombreuses zones d'ombre, l'évolution morphologique générale du squelette à travers les âges n'est pas sans soulever de passionnantes questions. Celle de l'influence de la bipédie permanente - dont l'homme se plaît à rappeler l'unique apanage - sur la forme du pied, des membres inférieurs, du tronc ou du bassin, n'est pas la moindre.

FAÇONNER LE SQUELETTE : Dernière tâche dont le remaniement osseux pourrait s'acquitter : façonner, sous l'influence des gènes, la forme de chaque os et son architecture interne au cours de la croissance. N'a-t-on pas observé que les travées de l'os spongieux, dans les os longs, se distribuent telles des entretoises ? Elles permettent ainsi au fémur humain d'encaisser en compression des forces de 280 kg/cm². Localement, la résorption/reconstruction permettrait de diriger leur orientation, de maintenir leur épaisseur et de favoriser ou non leur fusion. Si les causes du remaniement osseux demeurent relativement obscures, plus intrigants encore sont les mécanismes de perception des signaux externes à l'élément squelettique - c'est-à-dire autres que d'origine génétique -, et leur transmission aux ostéoblastes et ostéoclastes. Des éléments du squelette seraient-ils piézoélectriques ? Une hypothèse souvent avancée, selon laquelle des tensions générées par les cristaux d'hydroxyapatite - la forme cristalline du phosphate de calcium dans l'os - déformés mécaniquement pourraient produire des microcourants, et stimuler les cellules effectrices du remaniement. Mais, pour certains auteurs, ces cristaux minéraux, parce qu'ils possèdent un centre de symétrie, ne pourraient pas produire de courants. Restent alors le collagène, candidat plausible à cette propriété, et une théorie basée sur les micro-courants qu'engendreraient d'instables liaisons ioniques entre la surface de l'os et le milieu qui l'entoure. Autant dire que les voies à explorer pour percer les mystères de l'os ne manquent pas. Peut-être permettront-elles un jour de faire, également, mieux parler les fossiles, pour retracer au plus juste la longue évolution de la charpente enfouie des hommes. Car si les transformations permanentes de l'os recèlent encore de nombreuses zones d'ombre, l'évolution morphologique générale du squelette à travers les âges n'est pas sans soulever de passionnantes questions. Celle de l'influence de la bipédie permanente - dont l'homme se plaît à rappeler l'unique apanage - sur la forme du pied, des membres inférieurs, du tronc ou du bassin, n'est pas la moindre.

S'engager à y répondre commence sans doute par une autre interrogation : ne pourrait-on pas reconnaître la bipédie comme une capacité accessible aussi aux autres grands primates ? Car on les observe parfois redressés, dans leur milieu naturel, occupés à cueillir un fruit en hauteur ou à transporter un juvénile. Fait plus troublant, leur colonne vertébrale s'apparente à celle de l'homme : elle dessine une ébauche de "s" étiré, là où les mammifères quadrupèdes alignent un arc unique. "C'est un peu comme un ressort à rubans : les courbures des segments cervical, thoracique et lombaire rendent la colonne vertébrale plus élastique et plus résistante à la compression", explique Dominique Gommery, chargé de recherche au sein de l'unité "Dynamique de l'évolution humaine" (UPR 2147) du CNRS. Utile, que l'on marche ou que l'on court, pour amortir les chocs à chaque fois que le talon vient frapper le sol.

S'engager à y répondre commence sans doute par une autre interrogation : ne pourrait-on pas reconnaître la bipédie comme une capacité accessible aussi aux autres grands primates ? Car on les observe parfois redressés, dans leur milieu naturel, occupés à cueillir un fruit en hauteur ou à transporter un juvénile. Fait plus troublant, leur colonne vertébrale s'apparente à celle de l'homme : elle dessine une ébauche de "s" étiré, là où les mammifères quadrupèdes alignent un arc unique. "C'est un peu comme un ressort à rubans : les courbures des segments cervical, thoracique et lombaire rendent la colonne vertébrale plus élastique et plus résistante à la compression", explique Dominique Gommery, chargé de recherche au sein de l'unité "Dynamique de l'évolution humaine" (UPR 2147) du CNRS. Utile, que l'on marche ou que l'on court, pour amortir les chocs à chaque fois que le talon vient frapper le sol.

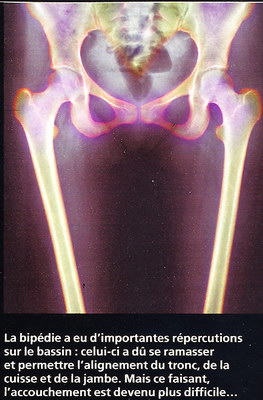

Las. Chez nos proches cousins, grimpeurs plutôt que marcheurs, les déplacements au sol effectués "le dos droit" se limitent - bonobos exeptés - à de rares épisodes. Et notre colonne vertébrale compte, à y regarder de plus près, nombre de traits strictement humains. Le bas du dos, tout d'abord. Il comprend des vertèbres lombaires plus nombreuses et plus larges que chez les grands singes. Surtout, leurs apophyses transverses, de volumineuses saillies osseuses, offrent un ancrage particulièrement solide aux muscles impliqués dans la stabilisation du tronc. Juste en dessous, la partie statique de la colonne, formée des vertèbres soudées du sacrum et du coccyx, se distingue, elle, par une morphologie large et robuste et vient s'insérer sur un bassin non moins trapu. Pourquoi l'homme hérite-t-il d'une ceinture pelvienne aussi renforcée ? Mettons la mécanique en mouvement.

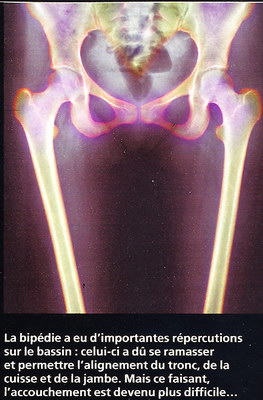

STABILISER L'ÉDIFICE : L'ennemi numéro un d'un mode de locomotion où l'on élève son centre de gravité à presque un mètre au-dessus du sol, c'est la gravité. Dès lors, "le but, c'est d'avoir un bassin le plus ramassé possible, pour limiter les mouvements cisaillants sur les articulations, résume Christine Berge, directrice de recherche au laboratoire évolution et adaptation des systèmes ostéomusculaires du Muséum national d'histoire naturel. Dans la course, il est l'élément clé de la stabilisation. Sa forme, qui traduit l'adaptation au poids du corps, a cependant rendu plus difficile l'accouchement, qui fait s'enchaîner la rotation puis la flexion du nouveau-né. En quelque sorte, nous avons acquis la spécialisation à la bipédie envers et contre tout".

Marcher passe aussi par une réduction importante des masses musculaires, relativement aux autres primates : les muscles impliqués dans la locomotion humaine font bien pâle figure devant ceux des chimpanzés. Mais ils ont l'avantage de se distribuer dans une enveloppe resserrée autour de l'axe vertical du corps. Un gage de stabilité, statique aussi bien que dynamique, au même titre que l'angle formé par le fémur avec la verticale, qui ramène les genoux vers l'intérieur. Pris dans son ensemble, le système ostéo-musculaire des membres inférieurs de l'homme facilite donc l'équilibre debout. Il autorise également une performance unique : étendre simultanément le tronc, la cuisse et la jambe. "Les grands singes en sont incapables. Ils ont des ischions trop grands, qui les obligent à se tenir genoux fléchis ou tronc en avant. Cette position mobilise muscles et tendons, pour contrer les mouvements de rotation créés par le poids du corps. Elle est donc fatigante", fait remarquer Christine Berge.

L'homme profite, lui, de ce membre inférieur complètement déplié, pour allonger une foulée déjà favorisée par une longueur de jambe qui représente un peu plus de la moitié de sa taille. Le balancier des bras, proportionnellement réduits par rapport aux grands singes, participe, avec le "roulis" du bassin, à la stabilisation du mouvement. Conséquence : le centre de gravité de l'homme, qu'il coure ou qu'il marche, se limite à une trajectoire simple et très limitée dans l'espace. On peut la décomposer en deux oscillations, l'une verticale, l'autre latérale, parfaitement synchrones. Rien de commun avec la marche bipède d'un chimpanzé, par exemple, telle qu'elle a été étudiée en laboratoire. Ce dernier, pour se déplacer sans s'éloigner d'une ligne tracée au sol, mise sur la vitesse d'exécution et la mobilité du tronc et des membres supérieurs. Tel un équilibriste sur un fil, il effectue avec les bras d'amples et rapides mouvements, pendant que ses genoux aussi bien que ses hanches subissent de fortes rotations. L'homme a-t-il par le passé usé de ce pas chaloupé, instable et fatigant, avant d'adopter la démarche régulière et économe qui le caractérise ?

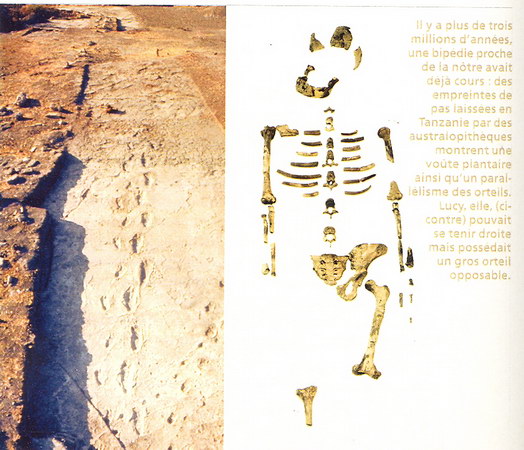

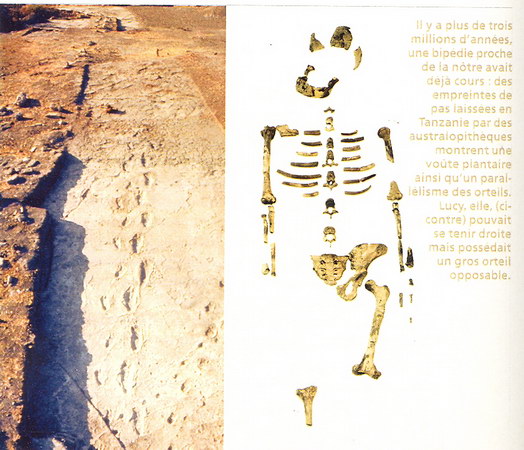

Yvette Deloison, chargée de recherche au sein de l'unité 2147 du CNRS, considère que la bipédie actuelle "est exactement la même qu'il y a deux millions d'années. Le pied d'Homo habilis montre exactement les mêmes caractères que ceux de l'homme actuel : parallélisme des os métatarsiens, voûte plantaire, adduction du premier orteil"... (Le pied humain n'a rien de commun avec celui des singes, de mème que les deux types de bipedies auxquelles ils sont lies. ->)

Yvette Deloison, chargée de recherche au sein de l'unité 2147 du CNRS, considère que la bipédie actuelle "est exactement la même qu'il y a deux millions d'années. Le pied d'Homo habilis montre exactement les mêmes caractères que ceux de l'homme actuel : parallélisme des os métatarsiens, voûte plantaire, adduction du premier orteil"... (Le pied humain n'a rien de commun avec celui des singes, de mème que les deux types de bipedies auxquelles ils sont lies. ->)

Et avant ? Les os fossiles de la célèbre australopithèque Lucy indiquent qu'elle pouvait se tenir droite, alignant tronc, cuisse et jambe. Son pied en revanche montre des caractères arboricoles : l'hallux (gros orteil) est capable de s'écarter des quatre autres doigts ; les phalanges sont fortement incurvées. La forme de son bassin suggère pour sa part qu'elle devait marcher en basculant fortement d'un appui sur l'autre, tronc et bras faisant office de balancier. Pour Gilles Bérillon, également chargé de recherche dans l'unité "Dynamique de l'évolution humaine", "la bipédie humaine actuelle n'en est qu'une parmi une multitude. Lucy se déplaçait sur ses deux pieds, de façon ni "imparfaite" ni "pathologique". Elle avait de petites jambes. Cela a suscité des questions concernant son endurance. Mais avec les concepts de la biomécanique, certains auteurs ont montré qu'elle pouvait avoir une bipédie concordant avec sa niche écologique". Comment ont-ils forgé cette conviction ? En simulant sur ordinateur les mouvements plausibles des membres fossiles de Lucy. Un ambitieux projet, sur lequel travaille également Gilles Bérillon, en association avec d'autres paléoanthropologues ainsi que deux équipes de biomécaniciens rennais. "Il s'agit de construire en trois dimensions un système de segments rigides reliés par des articulations, du bassin au pied, à partir d'un certain nombre de points repérés précisément sur les fossiles. Chaque articulation est assimilée à un modèle mécanique simple, la hanche à une rotule, par exemple. On fixe alors les limites des mouvements de chacune d'après la morphologie des os et, par des calculs issus de la robotique, on fait passer un pied d'un point à un autre, explique le jeune chercheur. On obtient ainsi un ensemble de chemins possibles pour la réalisation de la marche. La question n'est plus de savoir si un individu donné est bipède, dans l'absolu, mais de déterminer quel est le type de bipédie obtenu".

DEUX SCÉNARII PLAUSIBLES : Peut-être les Homo sapiens du XXIè siècle suivront-ils bientôt sur un écran le déhanché de Lucy. Il y a peu de chance, en revanche, que l'on puisse préciser un jour le moment où la lignée humaine a adopté la marche sur deux pieds pour la première fois. Les fossiles manquent, les hypothèses foisonnent.

Scénario classique les ancêtres de l'homme commencent à aller sur deux jambes au moment où ils quittent leur milieu arboricole, présumé originel, et appréhendent les terrains ouverts des savanes africaines. Scénario alternatif, soutenu notamment par Yvette Deloison : la bipédie naît bien avant, vers 15 millions d'années avant notre ère, avec un "proto-hominoïde" ancêtre des premiers hommes et des grands singes. "Cet ancêtre commun devait partager des caractères avec l'homme actuel et avec les autres primates ; à partir de sa bipédie, les grands singes sont montés dans les arbres, ont acquis des caractères arboricoles, et la lignée humaine est restée sur ses deux pieds", suggère-t-elle. à l'appui de cette thèse, la loi de Dollo, selon laquelle l'évolution ne parcourt jamais le temps à rebours. Ainsi la main de l'homme actuel devrait-elle présenter des caractères ancestraux arboricoles, si nous avions effectué un passage par les milieux arborés. Or, il n'en est rien : elle ne présente de trace d'adaptation ni à la vie dans les arbres, ni à la quadrupédie.

Cette hypothèse originale reste à étayer. Fût-elle le fruit d'une aussi longue histoire, il reste que la bipédie humaine actuelle ne saurait être considérée comme le parfait aboutissement d'un processus adaptatif. Le mal de dos qui survient après quelques heures passées debout en fournit une preuve indirecte : aussi figé qu'il paraisse, le squelette humain n'a pas fini d'évoluer.

F.L. - SCIENCE & VIE Hors Série > Mars > 2004 |

|