L'Évolution de l'Espèce Humaine Continue-t-elle ? |

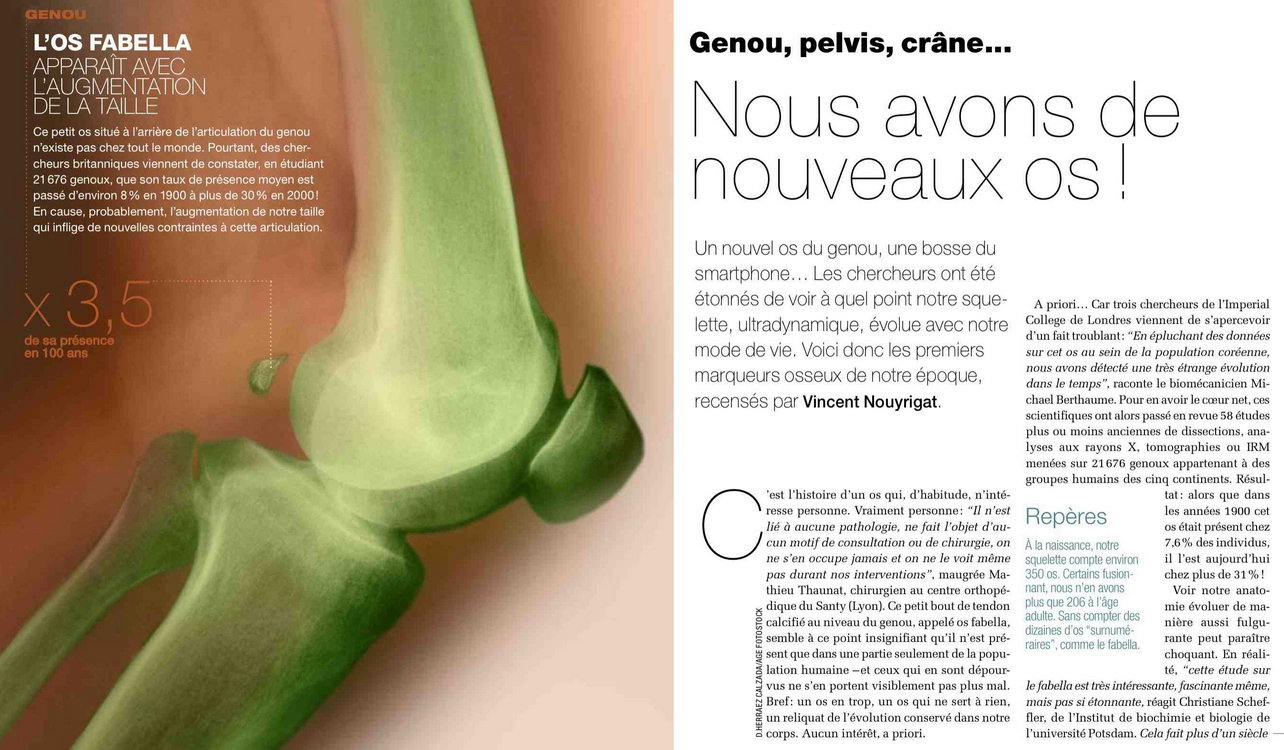

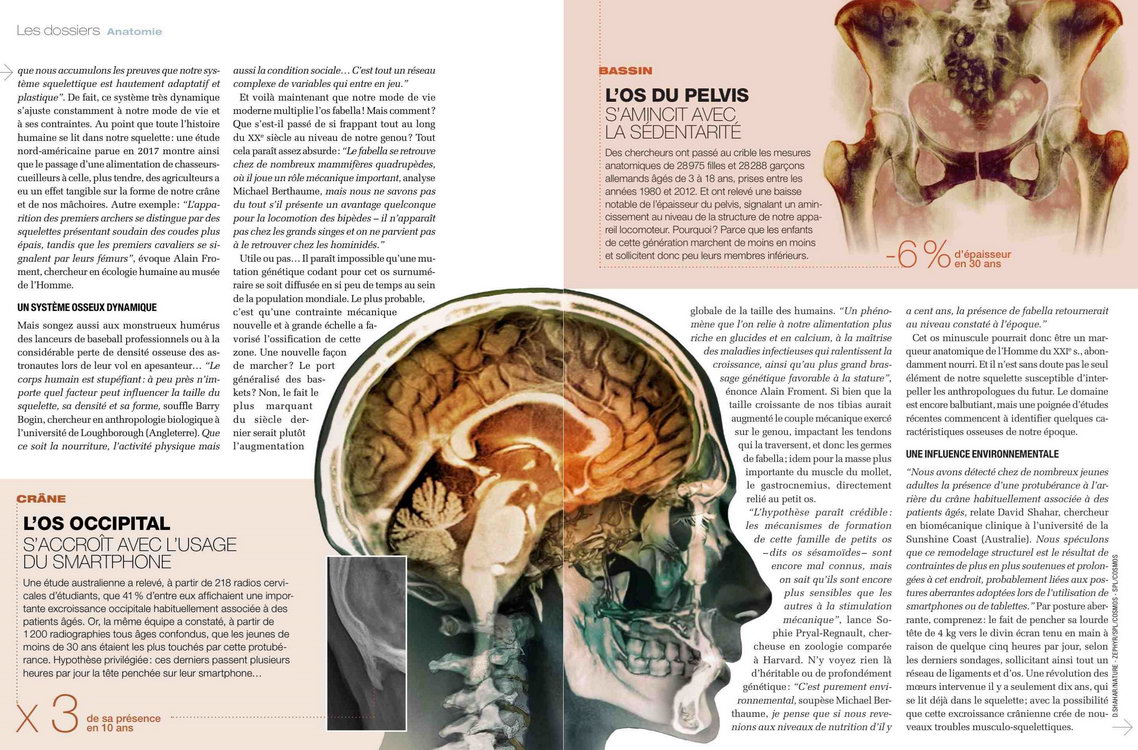

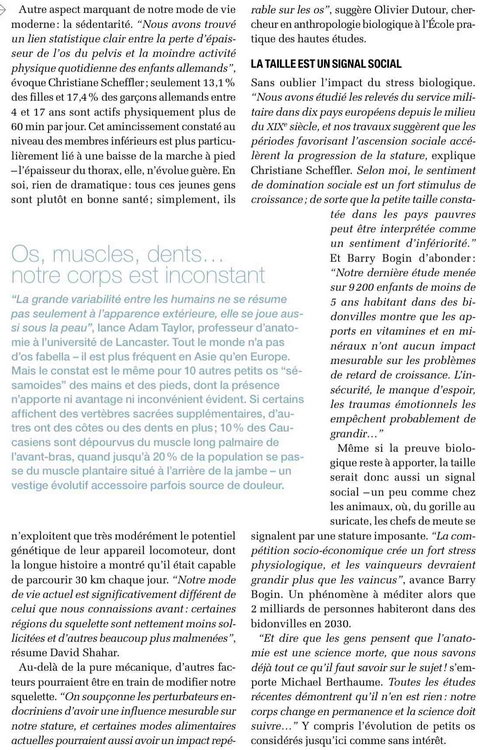

Nous avons de Nouveaux Os |

V.N. - SCIENCE & VIE N°1224 > Septembre > 2019 |

|

L'Humain est en pleine Évolution Génétique |

E.S. - SCIENCES ET AVENIR N°848 > Octobre > 2017 |

|

L'Évolution de l'Espèce Humaine Continue-t-elle ? |

SCIENCE & VIE Hors Série > Juin > 2006 |

|

Notre Espèce : sous le Regard d'un Paléoanthropologue |

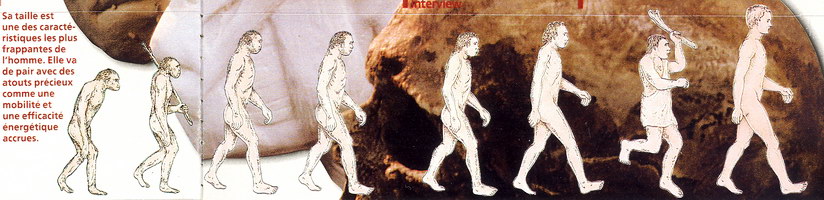

Qu'est-ce qu'un spécialiste de l'évolution des hominidés peut nous dire du corps humain actuel ? Sa taille est une des ca ractéristiques les plus frappantes de l'homme. Elle va de pair avec des atouts précieux comme une mobilité et une efficacité énergétique accrues.

Qu'est-ce qu'un spécialiste de l'évolution des hominidés peut nous dire du corps humain actuel ? Sa taille est une des ca ractéristiques les plus frappantes de l'homme. Elle va de pair avec des atouts précieux comme une mobilité et une efficacité énergétique accrues.

Questions à Pascal Picq, maître de conférences au Collège de France, attaché à la chaire de paléoanthropologie et de préhistoire.

SCIENCE & VIE HORS SÉRIE : En tant que paléoanthropologue, qu'avez-vous à dire du corps de l'humain actuel ?

PASCAL PICQ : Un des caractères les plus frappants chez l'homme, et qui intéresse les paléoanthropologues, c'est sa grande stature. D'un point de vue évolutif, c'est une caractéristique du genre Homo dont le plus vieux représentant, Homo ergaster, est apparu en Afrique il y a 1,9 million d'années. L'homme moderne, dernier représentant du genre Homo, figure parmi les plus grands primates, juste derrière le gorille. Or, la taille est un facteur adaptatif aux conséquences importantes pour la survie de notre espèce : dissuader les prédateurs.

Elle confère en effet aux animaux une remarquable efficacité énergétique : rares sont ceux capables, comme l'homme, de courir le marathon ! De manière générale, les organismes de petite taille sont très actifs et possèdent un métabolisme élevé. Si l'on compare la musaraigne et l'éléphant, la première se reproduit rapidement, est sans arrêt en activité et consomme chaque jour l'équivalent de plusieurs fois son propre poids corporel. Le second, en revanche, affiche un taux de reproduction bas, se meut à un rythme modéré et mange relativement moins, compte tenu de son poids. Ces économies d'énergie liées à l'augmentation en taille des animaux s'expliquent par l'optimisation du rapport entre la surface et le volume du corps. Ce rapport diminue avec l'augmentation du volume corporel, ce qui limite les pertes d'énergie. D'une manière générale, un gros animal a un métabolisme relativement plus faible et a besoin de moins d'énergie pour un travail équivalent.

Grâce à sa grande taille et à l'efficacité énergétique qu'elle confère à l'homme, ce dernier peut parcourir de longues distances. Quand on observe le corps de l'homme actuel, on voit tout de suite qu'il est taillé pour la marche et la course : jambes longues, genoux "verrouillés" et pieds courts à double courbure. On peut également noter que sa masse musculaire est proche de son centre de gravité, ce qui est une caractéristique des animaux "cursifs" (courants).

La question de l'efficacité énergétique nous amène à celle de la taille relative du cerveau, qui s'exprime par le coefficient d'encéphalisation-volume du cerveau par rapport au corps. En effet, le cerveau est un organe coûteux en énergie. Chez l'homme adulte, il pèse 2 % de sa masse corporelle et consomme plus de 20 % de l'énergie produite par le métabolisme ! Et chez le nouveau-né, c'est encore plus impressionnant : il accapare 60 % du métabolisme pour une masse représentant 10 % du corps. L'Homo sapiens moderne est le singe le plus encéphalisé, à l'exception de quelques petits singes d'Amérique du Sud, les capucins, qui ont en revanche moins de neurones que nous. Un gros cerveau impose donc des contraintes métaboliques très importantes, et notamment un très long développement, ce qui est un autre caractère remarquable de l'homme moderne. On peut noter que de manière générale, les espèces petites possèdent des cycles de vie plus courts, que l'on considère la gestation, le moment du sevrage ou la période de croissance. La relative fidélité des couples humains est sans doute une conséquence de cette obligation de prodiguer des soins prolongés à leurs petits, ce qui permet par ailleurs le développement de comportements culturels.

SVHS : Quelles sont les limites des études fondées sur l'observation des fossiles d'hominidés ?

P.P. : En paléoanthropologie, nos objets d'étude sont principalement les restes d'ossements et de dents. On cherche à comparer les espèces fossiles aux espèces actuelles et à évaluer les relations morphologie-fonction. Il faut souligner cependant que toutes les parties du corps n'évoluent pas au même moment, à la même vitesse, de la même manière. Ce problème est lié à la discipline et se complique du peu de matériel fossile dont on dispose.

De toutes façons, il est toujours hasardeux de déduire la fonction à partir de la morphologie. Par exemple, si l'on ne se fie qu'aux squelettes, la comparaison d'un bonobo, d'un Australopithecus afarensis comme Lucy et d'Homo sapiens actuel nous porte à dire que seuls ces deux derniers sont capables de marcher debout. à l'allure de son ossature, le bonobo en paraît incapable. Or, l'observation de bonobos dans des conditions naturelles prouve que ces singes sont en partie bipèdes. Cela illustre la grande souplesse dont font preuve les êtres vivants dans l'utilisation de leurs organes, qui est un facteur très important de potentialités évolutives.

De manière générale, les études de fossiles doivent être complétées par des travaux en éthologie et par des études expérimentales, comme mes travaux de biomécanique sur le crâne. Les dents forment un matériel de choix pour le paléontologue, puisqu'elles sont presque entièrement minéralisées. L'espèce humaine se caractérise par un faible dimorphisme sexuel. Ches les singes par exemple, celui-ci est largement plus manifeste. Il s'exprime notamment au niveau des canines. Chez certaines espèces, celles du mâle sont beaucoup plus développées que celles de la femelle. Par des études d'éthologie, on peut tenter de voir comment un tel dimorphisme au niveau des dents varie avec la compétition sexuelle, autrement dit la compétition entre mâles pour assurer leur descendance. Cher les gibbons, monogames et fidèles, ou chez les petits singes du Nouveau Monde, ouistitis par exemple, mâles et femelles ont des canines de même taille. En effet, ce type d'organisation sociale implique peu ou pas du tout de compétition sexuelle. à l'autre extrême, chez les gorilles ou les babouins hamadryas, où les mâles cherchent à se constituer un harem, la compétition pour les femelles est forte et le dimorphisme sexuel très prononcé. Ainsi, du point de vue de la morphologie, la différence de stature des mâles dominants saute aux yeux, - jusqu'à deux fois la taille des femelles - de même que leurs canines impressionnantes. Le cas de l'homme moderne est assez particulier car nous avons encore un dimorphisme de taille corporelle réel, quoique assez faible, mais en revanche, on constate que le dimorphisme sexuel au niveau des canines a disparu. Comment expliquer ce découplage au cours de notre évolution ?

Retournons en Afrique, il y a deux millions d'années. On s'aperçoit que chez Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster ou même chez les paranthropes, il n'y a plus du tout de dimorphisme sexuel en termes de canines. En revanche, du côté de leur taille corporelle, le dimorphisme diminue au cours de l'évolution dans la lignée du genre Homo, alors qu'il augmente chez les australopithèques dits "robustes" vers leurs descendants, les paranthropes. Comment se fait-il que dans cette lignée, le dimorphisme sexuel des canines ne "suive pas" celui de la taille ? On peut interpréter ce découplage en reconstituant la mécanique mandibulaire. à cause de leur face en retrait, les paranthropes n'ont pas une très grande ouverture des mâchoires, ce qui limiterait l'exposition de leurs canines. Par ailleurs, on a pu montrer que leur mécanique masticatoire nécessite des mouvements latéraux incompatibles avec de grandes canines. Dans ce cas, les facteurs de sélection naturelle - qui expliquent la face en retrait et la mécanique masticatoire - ont pris le pas sur les facteurs de sélection sexuelle. Le dimorphisme sexuel se rapportant à la taille corporelle, en revanche, qui n'entre pas en conflit avec un autre facteur sélectif, est conservé. Voilà un bel exemple de ce qu'est la morphologie évolutive, qui montre que les processus de l'évolution sont des processus historiques, donc contingents. Si les facteurs de sélection naturelle passent avant les facteurs de sélection sexuelle, ces derniers s'exprimeront différemment et cela, on ne peut le comprendre qu'en travaillant sur une séquence historique d'ancêtres et de descendants, grâce à des techniques complémentaires.

Nos travaux de biomécanique ont également permis d'apporter un éclairage important sur les différences qui existent entre la mandibule des singes et celle de l'homme. L'homme a un menton, c'est-à-dire une excroissance osseuse à l'avant de la mandibule, tandis que chez tous les autres singes, le menton est beaucoup moins prononcé mais il y a de l'os dans la partie interne de la mandibule, que l'on appelle plaque simienne. Si l'on suit la phylogénie : plus l'on va vers l'homme, plus la plaque simienne régresse au profit du menton. Selon l'interprétation classique, il y aurait eu régression différentielle de la partie dentaire de la mandibule et de l'arc mandibulaire. La première aurait régressé plus vite, laissant une excroissance osseuse qui constitue le menton. Nos travaux montrent qu'il n'en est rien. En exerçant des contraintes mécaniques sur la mandibule, on a constaté que le point de rupture est toujours à l'endroit de la symphyse. C'est un point extrêmement fragile surtout si la mandibule est longue et étroite, comme chez les babouins. La plaque simienne vient donc consolider la symphyse. D'ailleurs, plus les contraintes exercées sur la mandibule sont importantes, plus cette plaque est développée. Ces contraintes dépendent de la longueur de la mandibule, de la disposition des muscles de la face mais aussi de la nature des aliments. à cet égard, l'homme diffère considérablement du babouin, avec sa mandibule courte et large, d'où la présence d'un menton. Notre travail, qui aborde les questions de manière un peu mécaniste, nous apporte aussi des indications sur le type d'aliment consommé par les différentes espèces de primates.

SVHS : Comment expliquer l'écart phénotypique considérable entre le singe et l'homme alors qu'ils ont 99 % de gènes en commun ?

P.P. : On sait qu'il n'existe pas un gène de la bipédie, un gène de la suspension, un gène du régime frugivore, un gène du régime omnivore... Donc, à l'évidence, le fossé qui existe entre nous et les chimpanzés n'est pas dans les 1 % de gènes différents. S'il n'est pas dans la différence de structure de l'ADN, il est peut-être dans la régulation des gènes, ou plus généralement dans ce que l'on appelle les phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire les mécanismes d'expression génétique encore très peu compris qui ne sont pas liés à la structure de l'ADN.

Pour mettre en valeur les facteurs génétiques liés à la taille, on a étudié les processus d'hétérochronie (changements dans les paramètres d'histoire de vie). En comparant les courbes de croissance de crânes des bonobos, des chimpanzés et des gorilles, on s'aperçoit qu'elles se superposent presque. Les grandes différences de taille observées tiennent à de petites différences de vitesse ou de durée de la même courbe de croissance. Le hic, c'est qu'on ne connaît pas les gènes des hétérochronies : on ne connaît qu'un certain nombre de gènes homéotiques qui, eux, sont impliqués dans les plans d'organisation. Heureusement, il reste l'éthologie, qui nous renseigne sur les fonctions liées à des traits de la morphologie. On s'aperçoit ainsi que les animaux arrivent souvent, par le comportement, à moduler l'utilisation de leur corps. Cela explique que les structures ne sont pas strictement adaptées aux fonctions qu'elles exercent, et les difficultés que nous avons parfois à nous comprendre, moi et les ingénieurs avec lesquels je travaille. Pour les biomécaniciens, comprendre que les organismes et leurs structures ont une histoire est une chose difficile. Dans un tel cadre de contraintes historiques, toute "optimisation" est forcément relative. Ce qui nous amène aussi à la "complexité". On a cru que la complexité des fonctions impliquait celle des structures et la mise en jeu d'un plus grand nombre de gènes. Or, il n'en est rien. Reprenons le crâne de l'homme. En termes de structures, c'est l'un des plus simples ; mais ses fonctions, mastication, manducation, langage, mimiques, esthétiques, s'avèrent bien plus compliquées que chez nos ancêtres poissons dont le crâne est pourtant structurellement plus complexe : plus de cinquante os contre vingt-six chez l'homme. Là tient toute la beauté de l'évolution !

SCIENCE & VIE Hors Série > Mars > 2004 |

|