Monde A N I M A L - Eucaryotes - Vertébrés, Tetrapoda,

Mammalia (29 ordres, 153 familles, 200 genres, 6495 espèces)

MAMMIFÈRES MARINS (134 espèces de mammifères marins dans le monde)

Theria, Eutheria, Cetartiodactyla, Cetacea (2 Micro-ordres, 14 familles, 90 espèces)

Céthacés Odontocètes - Dauphins (6 ou 9 familles, 34 genres, 76 espèces) |

L'Intelligence des Dauphins (Delphinidae : 17 genres, 37 espèces) |

Corse : Vision du Dauphin Commun à la Chasse (Delphinus delphis) |

F.G. - TERRA DARWIN N°4 > Juillet-Août > 2019 |

|

L'Intelligence Sociale des Dauphins |

F.D. - POUR LA SCIENCE N°489 > Juillet > 2018 |

|

Dauphins, la Rencontre du 3e Type |

Le dauphin est si intelligent que des militaires ont rêvé d'en faire un soldat, qu'un chercheur lui a fait prendre du LSD et qu'il doit travailler comme bête de cirque dans des delphinariums. Sauf que... On ne sait pas grand-chose sur son intelligence, hormis qu'il possède un gros cerveau.

Le dauphin est si intelligent que des militaires ont rêvé d'en faire un soldat, qu'un chercheur lui a fait prendre du LSD et qu'il doit travailler comme bête de cirque dans des delphinariums. Sauf que... On ne sait pas grand-chose sur son intelligence, hormis qu'il possède un gros cerveau.

Les spécialistes décrivent des capacités cognitives tellement différentes des notres qu'il ne faudrait pas les appréhender à l'aune de l'espèce humaine, mais comme celles d'une intelligence étrangère - une rencontre du troisième type. Rien d'étonnant à cela : le dernier ancêtre commun à l'homme et au dauphin remonte à 50 millions d'années et, depuis lors, ils ont développé des cerveaux extrêmement différents. Comment en savoir plus sur cette fascinante boîte noire ? Le Graal des chercheurs, c'est le langage des dauphins : un système de sifflements incroyablement complexe auquel on ne comprend rien, ou presque rien. Denise Herzing étudie une colonie de 300 dauphins au large des Bahamas (lire p. 60). Elle plonge parmi eux avec un cube en aluminium muni d'un haut-parleur, de 2 micros et d'un ordinateur stockant des sifflements préenregistrés. L'appareil, destiné à devenir une interface entre nos 2 espèces, a permis d'identifier des sifflements-signatures propres à chaque dauphin, comme si chaque individu s'identifiait par un nom. C'est peu, mais un premier pas. Prochaine étape : peaufiner un algorithme pour déceler les unités fondamentales récurrentes cachées dans la masse des sifflements collectés. L'objectif est de repérer quelques "mots" pouvant établir les rudiments d'un vocabulaire. Alors nous pourrons parler avec les dauphins : nous aurons bien des questions à leur poser, et peut-être eux aussi !

JEAN-PIERRE VRIGNAUD. REDACTEUR EN CHEF

NATIONAL GEOGRAPHIC N°188 > Mai > 2015 |

|

Révélations sur l'Intelligence des Dauphins |

Et si on pouvait parler avec les dauphins ? Considérés comme les êtres les plus intelligents de la planète avec l'homme, ces cétacés suscitent de nouvelles recherches fascinantes.

Et si on pouvait parler avec les dauphins ? Considérés comme les êtres les plus intelligents de la planète avec l'homme, ces cétacés suscitent de nouvelles recherches fascinantes.

Teri Turner Bolton, la dresseuse principale, surveille 2 jeunes dauphins mâles, Hector et Han, dont les rostres, ou becs, pointent hors de l'eau. Ils attendent ses ordres. Les grands dauphins de l'Institut des sciences marines de Roatan (RIMS), un centre hôtelier et de recherche sur l'île de Roatan, au large du Honduras, sont des pros du spectacle. Ils ont été dressés à sortir de l'eau en vrillant, à glisser à reculons sur la surface en tenant debout sur leur queue et à applaudir avec leurs nageoires pectorales les touristes qui débarquent des paquebots de croisière plusieurs fois par semaine.

Mais les scientifiques du RIMS s'intéressent davantage à la manière de penser des dauphins qu'à ce qu'ils font. Quand, d'un signe de la main, on leur demande d'exécuter une "nouveauté", Hector et Han peuvent s'enfoncer sous l'eau pour produire une bulle, sauter en décrivant un arc, plonger au fond de l'océan ou exécuter un tour parmi la dizaine que compte leur répertoire. Mais ils ne répètent jamais une figure qu'ils auraient déjà faite durant la session. Ce qui est très étonnant, c'est que, la plupart du temps, ils comprennent qu'ils sont censés tenter de nouvelles choses à chaque séance. Bolton presse ses paumes de main au-dessus de sa tête, le geste qui signifie "nouveauté", puis elle rassemble ses 2 poings, le signe pour "ensemble". Par ces deux actions, la dresseuse indique aux dauphins de lui montrer un comportement qu'elle n'a pas encore vu durant la session et de le faire à l'unisson. Hector et Han disparaissent sous l'eau. Avec eux se trouve Stan Kuczaj, un spécialiste de psychologie comparative âgé de 64 ans. Grâce à une caméra vidéo sous-marine équipée d'hydrophones, il enregistre quelques secondes de chirps (gazouillis) entre Hector et Han, puis les filme en train de se retourner lentement et de battre leur queue 3 fois de suite simultanément. À la surface, Bolton presse ses pouces et ses majeurs, pour indiquer aux dauphins de poursuivre leur innovation coopérative. Et ils le font. Les 2 animaux de 180 kg s'enfoncent dans l'eau, échangent des sifflements stridents et soufflent des bulles ensemble. Ils effectuent ensuite des pirouettes côte à côte, puis glissent sur leur queue. Après 8 sequences presque impeccablement synchronisées, la séance prend fin. Il y a 2 explications possibles à ce comportement remarquable. Soit un dauphin imite l'autre de manière si rapide et si précise que la coordination apparente n'est qu'une illusion. Soit ce n'est pas une illusion et les sifflements sous-marins des cétacés sont véritablement un moyen de mettre au point leur programme.

Mais les scientifiques du RIMS s'intéressent davantage à la manière de penser des dauphins qu'à ce qu'ils font. Quand, d'un signe de la main, on leur demande d'exécuter une "nouveauté", Hector et Han peuvent s'enfoncer sous l'eau pour produire une bulle, sauter en décrivant un arc, plonger au fond de l'océan ou exécuter un tour parmi la dizaine que compte leur répertoire. Mais ils ne répètent jamais une figure qu'ils auraient déjà faite durant la session. Ce qui est très étonnant, c'est que, la plupart du temps, ils comprennent qu'ils sont censés tenter de nouvelles choses à chaque séance. Bolton presse ses paumes de main au-dessus de sa tête, le geste qui signifie "nouveauté", puis elle rassemble ses 2 poings, le signe pour "ensemble". Par ces deux actions, la dresseuse indique aux dauphins de lui montrer un comportement qu'elle n'a pas encore vu durant la session et de le faire à l'unisson. Hector et Han disparaissent sous l'eau. Avec eux se trouve Stan Kuczaj, un spécialiste de psychologie comparative âgé de 64 ans. Grâce à une caméra vidéo sous-marine équipée d'hydrophones, il enregistre quelques secondes de chirps (gazouillis) entre Hector et Han, puis les filme en train de se retourner lentement et de battre leur queue 3 fois de suite simultanément. À la surface, Bolton presse ses pouces et ses majeurs, pour indiquer aux dauphins de poursuivre leur innovation coopérative. Et ils le font. Les 2 animaux de 180 kg s'enfoncent dans l'eau, échangent des sifflements stridents et soufflent des bulles ensemble. Ils effectuent ensuite des pirouettes côte à côte, puis glissent sur leur queue. Après 8 sequences presque impeccablement synchronisées, la séance prend fin. Il y a 2 explications possibles à ce comportement remarquable. Soit un dauphin imite l'autre de manière si rapide et si précise que la coordination apparente n'est qu'une illusion. Soit ce n'est pas une illusion et les sifflements sous-marins des cétacés sont véritablement un moyen de mettre au point leur programme.

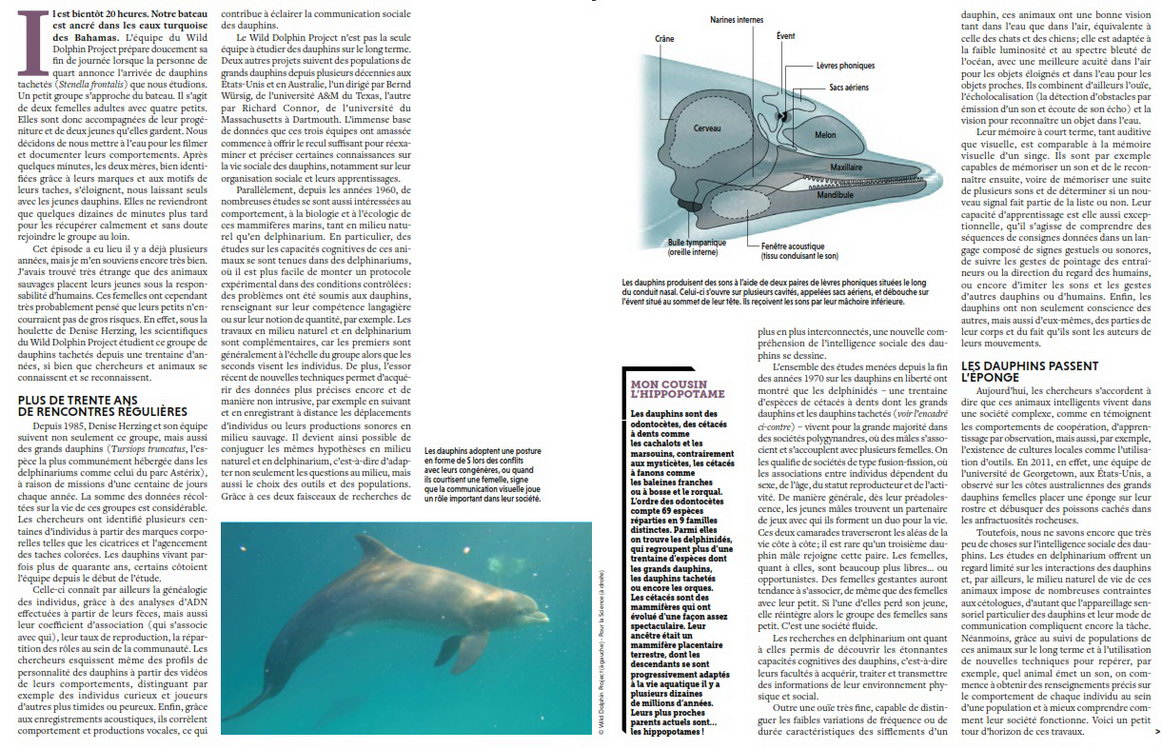

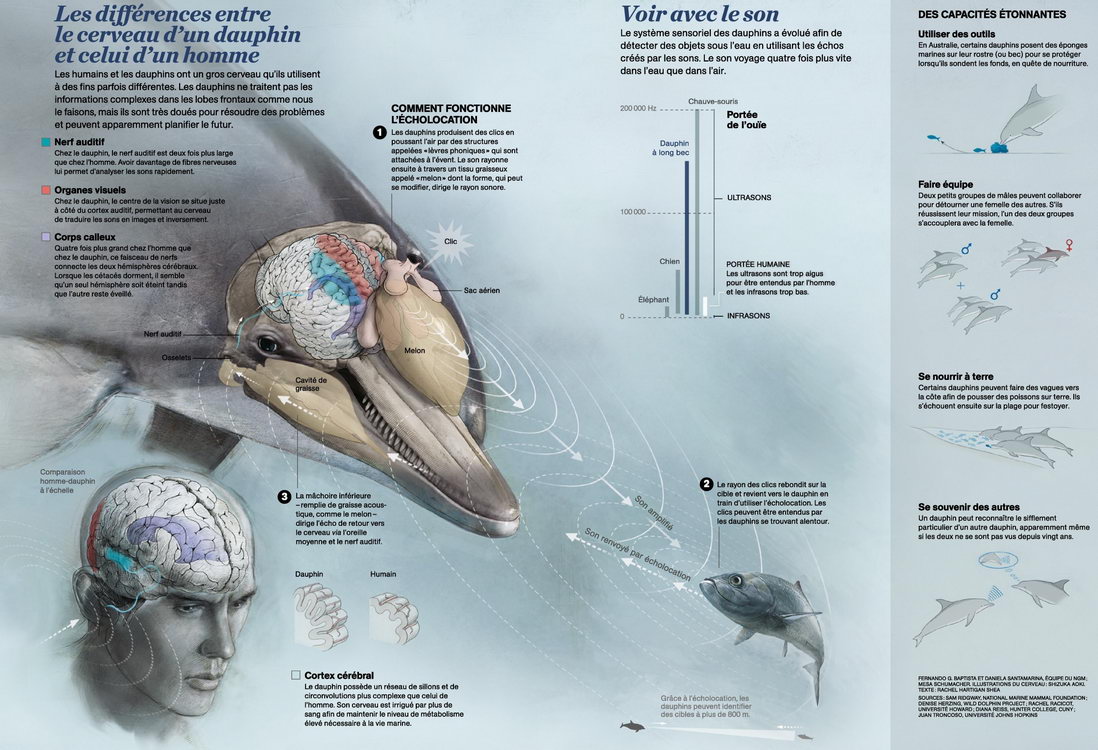

Quand un chimpanzé regarde un morceau de fruit ou qu'un gorille frappe sa poitrine pour intimider un mâle qui approche, il ne nous est pas très difficile d'imaginer ce qui passe par leur tête. Comme eux, nous sommes de grands primates et leur intelligence nous semble parfois être une version proche - à tout le moins familière - de la notre. Mais, avec les dauphins, c'est une autre histoire. Ils "voient" avec un sonar et le font avec une précision telle qu'ils sont capables de déterminer, à 30 m de distance, si un objet est en plastique, en métal ou en bois. Ils peuvent même intercepter les clics d'écholocation d'autres dauphins pour comprendre ce qu'ils regardent. Ils ne respirent qu'en dehors de l'eau et semblent dormir avec une seule moitié de leur cerveau au repos. Leurs yeux opèrent indépendamment l'un de l'autre. C'est comme s'ils disposaient d'une forme d'intelligence étrangère. Et observer leurs comportements est probablement ce qui se rapproche le plus d'une rencontre du 3e type.

Quand un chimpanzé regarde un morceau de fruit ou qu'un gorille frappe sa poitrine pour intimider un mâle qui approche, il ne nous est pas très difficile d'imaginer ce qui passe par leur tête. Comme eux, nous sommes de grands primates et leur intelligence nous semble parfois être une version proche - à tout le moins familière - de la notre. Mais, avec les dauphins, c'est une autre histoire. Ils "voient" avec un sonar et le font avec une précision telle qu'ils sont capables de déterminer, à 30 m de distance, si un objet est en plastique, en métal ou en bois. Ils peuvent même intercepter les clics d'écholocation d'autres dauphins pour comprendre ce qu'ils regardent. Ils ne respirent qu'en dehors de l'eau et semblent dormir avec une seule moitié de leur cerveau au repos. Leurs yeux opèrent indépendamment l'un de l'autre. C'est comme s'ils disposaient d'une forme d'intelligence étrangère. Et observer leurs comportements est probablement ce qui se rapproche le plus d'une rencontre du 3e type.

Les dauphins sont extrêmement volubiles. Ils émettent non seulement des sifflements et des clics, mais aussi des paquets de sons à large spectre appelés "salves d'impulsions" pour discipliner leurs petits et repousser les requins. Les chercheurs qui écoutent depuis longtemps tous ces sons se sont demandé ce qu'ils pouvaient bien signifier. De toute évidence, une créature aussi sociable et pourvue d'un aussi gros cerveau ne dépenserait pas autant d'énergie à bavarder sous l'eau si ses vocalisations n'étaient pas porteuses de messages. Mais, après 50 années de recherche, personne n'est encore capable de décrire les principales caractéristiques, ou "unités fondamentales", des vocalisations du dauphin ni comment elles s'organisent. "Si nous réussissons à trouver un lien entre la vocalisation et le comportement, nous aurons fait un pas énorme", explique Stan Kuczaj, qui a publié plus d'articles sur les capacités cognitives des dauphins que quiconque dans le domaine. Le psychologue espère que son travail de synchronisation avec les dauphins du RIMS s'avérera être la pierre de Rosette permettant de décrypter leur communication. Pourtant, quasiment aucune preuve ne vient étayer l'hypothèse de l'existence d'un langage propre aux dauphins. Certains savants se montrent d'ailleurs exaspérés par ces recherches dignes, selon eux, de Don Quichotte. "Il n'y a pas plus de preuves que les dauphins peuvent voyager dans le temps, tordre des cuillères avec leur esprit ou tirer au laser par leurs évents", se moque l'écrivain Justin Gregg dans son livre "Are Dolphins Really Smart ?" ("Les dauphins sont-ils vraiment intelligents ?").

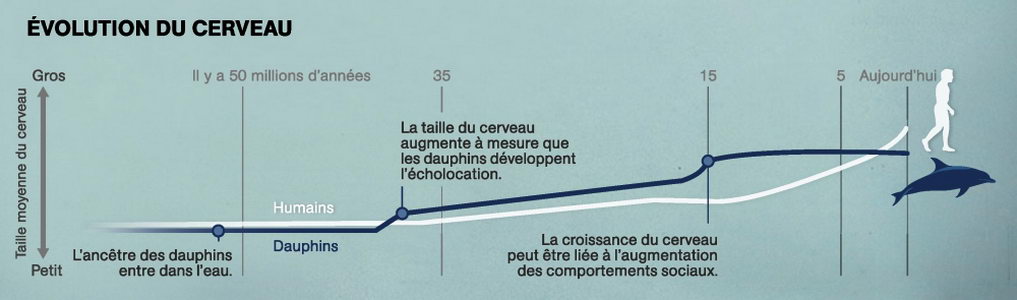

Là où Gregg voit dans ce demi-siècle d'études un échec, Kuczaj et d'autres chercheurs réputés voient une somme d'indices circonstanciels. Ils pensent que la question n'a pas encore été analysée de la bonne manière ni avec les bons outils. Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que les enregistreurs audio sous-marins à haute fréquence, comme celui qu'utilise Kuczaj, ont pu capter tout le spectre sonore des dauphins. Et c'est seulement ces 2 dernières années que de nouveaux algorithmes de traitement des données ont permis d'analyser sérieusement ces enregistrements. Le langage des dauphins est soit l'un des plus grands mystères irrésolus de la science, soit l'une des ses plus grandes impasses. Jusqu'à ce que notre genre humain le dépasse, le dauphin était probablement la créature de la planète dotée du plus gros cerveau, et sans doute de la plus grande intelligence. En poids rapporté à la taille, le cerveau des dauphins compte encore parmi les plus gros du royaume animal, devant celui des chimpanzés. Le dernier ancêtre commun aux hommes et aux chimpanzés vivait il y a environ 6 millions d'années. À titre de comparaison, des cétacés comme les dauphins se sont séparés du reste de la lignée des mammifères il y a 55 millions d'années et ils n'ont pas d'ancêtre en commun avec les primates depuis 95 millions d'années. Cela signifie que, depuis très longtemps, primates et cétacés suivent deux trajectoires d'évolution différentes. Les résultats ont donné 2 types de corps différents, ainsi que 2 types de cerveaux différents. Les primates, par exemple, ont de grands lobes frontaux, qui sont responsables de la prise de décision et de son execution. Les dauphins ont des lobes frontaux minuscules, mais possèdent néanmoins une aptitude impressionnante à résoudre des problèmes et, apparemment, à planifier l'avenir. Les dauphins disposent aussi d'un système paralimbique bien développé pour gérer les émotions. Selon une hypothèse, ce serait un rouage essentiel de l'intimité sociale et émotionnelle qui existe entre communautés de dauphins. "Un dauphin seul n'est pas vraiment un dauphin, avance Lori Marino, biopsychologue et directrice du Centre Kimmela pour la défense des animaux. Être un dauphin exige de faire partie d'un réseau social complexe. Encore plus que chez les hommes". En cas de problème, les dauphins témoignent d'un degré de cohésion rarement vu dans d'autres groupes animaux. Si l'un tombe malade et se dirige vers des eaux peu profondes, tout le groupe se met parfois à le suivre, ce qui peut conduire à un échouage de masse. C'est comme si toute leur attention était focalisée sur le dauphin en difiiculté. "La seule façon de rompre cette concentration, explique Marino, pourrait être de leur fournir quelque chose d'aussi puissant pour les en détourner". En 2013, un échouage de masse en Australie a été évité grâce à l'intervention d'hommes qui ont capturé un jeune dauphin du groupe pour l'amener en pleine mer : ses appels de détresse ont fini par ramener tout le groupe en haute mer.

Là où Gregg voit dans ce demi-siècle d'études un échec, Kuczaj et d'autres chercheurs réputés voient une somme d'indices circonstanciels. Ils pensent que la question n'a pas encore été analysée de la bonne manière ni avec les bons outils. Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que les enregistreurs audio sous-marins à haute fréquence, comme celui qu'utilise Kuczaj, ont pu capter tout le spectre sonore des dauphins. Et c'est seulement ces 2 dernières années que de nouveaux algorithmes de traitement des données ont permis d'analyser sérieusement ces enregistrements. Le langage des dauphins est soit l'un des plus grands mystères irrésolus de la science, soit l'une des ses plus grandes impasses. Jusqu'à ce que notre genre humain le dépasse, le dauphin était probablement la créature de la planète dotée du plus gros cerveau, et sans doute de la plus grande intelligence. En poids rapporté à la taille, le cerveau des dauphins compte encore parmi les plus gros du royaume animal, devant celui des chimpanzés. Le dernier ancêtre commun aux hommes et aux chimpanzés vivait il y a environ 6 millions d'années. À titre de comparaison, des cétacés comme les dauphins se sont séparés du reste de la lignée des mammifères il y a 55 millions d'années et ils n'ont pas d'ancêtre en commun avec les primates depuis 95 millions d'années. Cela signifie que, depuis très longtemps, primates et cétacés suivent deux trajectoires d'évolution différentes. Les résultats ont donné 2 types de corps différents, ainsi que 2 types de cerveaux différents. Les primates, par exemple, ont de grands lobes frontaux, qui sont responsables de la prise de décision et de son execution. Les dauphins ont des lobes frontaux minuscules, mais possèdent néanmoins une aptitude impressionnante à résoudre des problèmes et, apparemment, à planifier l'avenir. Les dauphins disposent aussi d'un système paralimbique bien développé pour gérer les émotions. Selon une hypothèse, ce serait un rouage essentiel de l'intimité sociale et émotionnelle qui existe entre communautés de dauphins. "Un dauphin seul n'est pas vraiment un dauphin, avance Lori Marino, biopsychologue et directrice du Centre Kimmela pour la défense des animaux. Être un dauphin exige de faire partie d'un réseau social complexe. Encore plus que chez les hommes". En cas de problème, les dauphins témoignent d'un degré de cohésion rarement vu dans d'autres groupes animaux. Si l'un tombe malade et se dirige vers des eaux peu profondes, tout le groupe se met parfois à le suivre, ce qui peut conduire à un échouage de masse. C'est comme si toute leur attention était focalisée sur le dauphin en difiiculté. "La seule façon de rompre cette concentration, explique Marino, pourrait être de leur fournir quelque chose d'aussi puissant pour les en détourner". En 2013, un échouage de masse en Australie a été évité grâce à l'intervention d'hommes qui ont capturé un jeune dauphin du groupe pour l'amener en pleine mer : ses appels de détresse ont fini par ramener tout le groupe en haute mer.

Parmi toutes les créatures terrestres et marines, pourquoi les dauphins ont-ils développé d'aussi gros cerveaux ? Pour répondre a cette question, nous devons nous tourner vers l'histoire fossile. Il y a environ 34 millions d'années, les ancêtres des dauphins modernes étaient de grandes créatures pourvues de dents longues comme celles des loups. C'est à peu près à cette époque qu'un refroidissement des océans aurait fait évoluer les ressources en nourriture et créé une nouvelle niche écologique. De nouvelles opportunités se seraient présentées aux dauphins, qui auraient changé leur façon de chasser. Leurs cerveaux auraient grandi et leurs dents terrifiantes auraient cédé leur place aux dents plus petites, en crochets, que les dauphins arborent aujourd'hui. Des changements dans les osselets de l'oreille interne suggèrent que cette période marque également le début de l'écholocation, des dauphins passant d'un fonctionnement de chasseurs solitaires de grands poissons à celui de chasseurs collectifs de bancs de poissons plus petits. Ils seraient devenus plus communicatifs, plus sociables et probablement plus intelligents.

Parmi toutes les créatures terrestres et marines, pourquoi les dauphins ont-ils développé d'aussi gros cerveaux ? Pour répondre a cette question, nous devons nous tourner vers l'histoire fossile. Il y a environ 34 millions d'années, les ancêtres des dauphins modernes étaient de grandes créatures pourvues de dents longues comme celles des loups. C'est à peu près à cette époque qu'un refroidissement des océans aurait fait évoluer les ressources en nourriture et créé une nouvelle niche écologique. De nouvelles opportunités se seraient présentées aux dauphins, qui auraient changé leur façon de chasser. Leurs cerveaux auraient grandi et leurs dents terrifiantes auraient cédé leur place aux dents plus petites, en crochets, que les dauphins arborent aujourd'hui. Des changements dans les osselets de l'oreille interne suggèrent que cette période marque également le début de l'écholocation, des dauphins passant d'un fonctionnement de chasseurs solitaires de grands poissons à celui de chasseurs collectifs de bancs de poissons plus petits. Ils seraient devenus plus communicatifs, plus sociables et probablement plus intelligents.

Richard Connor, qui étudie la vie sociale des dauphins dans la baie Shark, en Australie, a identifié 3 niveaux d'alliances au sein de leur vaste réseau social. Les mâles ont tendance a former des duos ou des trios qui courtisent agressivement les femelles et les surveillent ensuite de près. Certains duos ou trios sont remarquablement stables et peuvent se maintenir pendant des décennies. Les mâles font aussi partie d'équipes plus larges, de 4 à 14 individus, que Connor qualifie d'alliances de deuxième ordre. Ces équipes se rassemblent pour voler les femelles d'autres groupes et défendre les leurs contre les attaques. Connor a observé des alliances encore plus importantes, de troisième ordre, qui se forment en cas de grandes batailles entre alliances de deuxième ordre. Deux dauphins peuvent être amis un jour et ennemis le lendemain, en fonction des dauphins qui sont dans les parages. Quand il s'agit de faire des distinctions de groupe, les primates ont plus une mentalité de type "tu es avec nous ou contre nous". Mais, chez les dauphins, les alliances semblent être de circonstance et extrêmement complexes. La nécessité de se souvenir de toutes ces relations explique peut-être pourquoi les dauphins possèdent de si gros cerveaux.

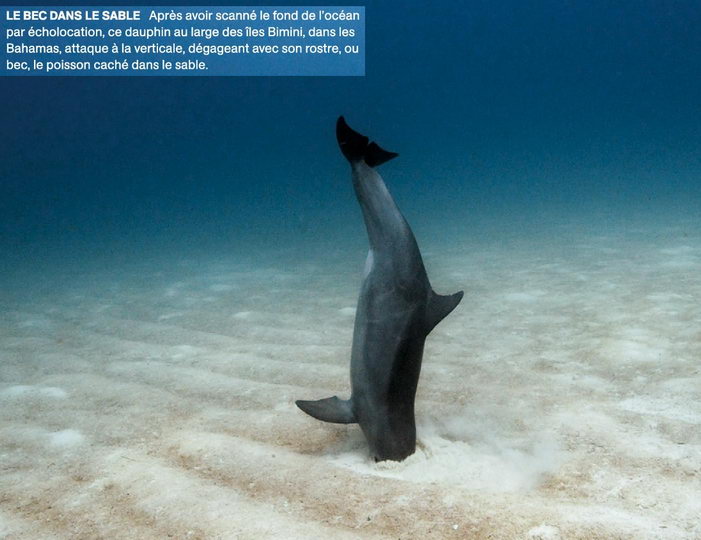

On peut trouver des espèces de dauphins dans toutes les mers du globe. Et, de même que les hommes, ces cétacés ont démontré leur ingéniosité à adapter leur stratégie alimentaire à l'environnement dans lequel ils évoluent. Dans la baie Shark, certains grands dauphins détachent des éponges du fond de la mer pour protéger leur rostre lorsqu'ils fouillent le sable en quête de petits poissons, comme s'ils utilisaient une sorte d'outil primitif.

On peut trouver des espèces de dauphins dans toutes les mers du globe. Et, de même que les hommes, ces cétacés ont démontré leur ingéniosité à adapter leur stratégie alimentaire à l'environnement dans lequel ils évoluent. Dans la baie Shark, certains grands dauphins détachent des éponges du fond de la mer pour protéger leur rostre lorsqu'ils fouillent le sable en quête de petits poissons, comme s'ils utilisaient une sorte d'outil primitif.  Dans les eaux peu profondes de la baie de Floride, des dauphins se servent de leur vitesse, qui peut dépasser 32 km/h, pour décrire rapidement des cercles de boue autour de bancs de mulets, forcant les poissons à sauter en l'air et à se jeter dans la gueule grande ouverte des cétacés. Au large des côtes de Patagonie, des dauphins de Fitzroy poussent des bancs d'anchois à se regrouper en boule pour les avaler à tour de rôle. Autant de comportements qui portent la marque d'une intelligence. Mais qu'est-ce que l'intelligence, en réalité ? Sommés de répondre, nous devons admettre que nous mesurons surtout à quel point une espèce nous ressemble. Kuczaj pense que c'est une erreur : "La question n'est pas de savoir à quel point les dauphins sont intelligents, mais comment ils le sont".

Dans les eaux peu profondes de la baie de Floride, des dauphins se servent de leur vitesse, qui peut dépasser 32 km/h, pour décrire rapidement des cercles de boue autour de bancs de mulets, forcant les poissons à sauter en l'air et à se jeter dans la gueule grande ouverte des cétacés. Au large des côtes de Patagonie, des dauphins de Fitzroy poussent des bancs d'anchois à se regrouper en boule pour les avaler à tour de rôle. Autant de comportements qui portent la marque d'une intelligence. Mais qu'est-ce que l'intelligence, en réalité ? Sommés de répondre, nous devons admettre que nous mesurons surtout à quel point une espèce nous ressemble. Kuczaj pense que c'est une erreur : "La question n'est pas de savoir à quel point les dauphins sont intelligents, mais comment ils le sont".

Il y a des gens qui font des retraites spirituelles pour communier avec les dauphins, des femmes qui choisissent d'accoucher en présence de ces animaux et des centres qui prétendent utiliser les pouvoirs de ces derniers pour soigner les malades. "Il y a probablement plus d'idées bizarres sur les dauphins dans le cyberespace qu'il n'y a de dauphins dans l'océan", écrit Gregg. En remontant à la source de nombre de ces idées, on trouve un homme : John Lilly. Lilly était un neurophysiologiste iconoclaste de l'Institut américain de la santé mentale (NIMH), qui avait commencé à étudier les dauphins dans les années 1950. II a été le premier scientifique à postuler que ces "hommes de la mer" avaient un langage. À lui tout seul ou presque, note Gregg, "Lilly a réussi à transformer ce qui était initialement considéré au tournant du XXe siècle comme un poisson étrange respirant de l'air en un animal à l'intelligence si sophistiquée qu'il mérite les mêmes droits constitutionnels que vous et moi". Grâce à des bourses de grandes institutions scientifiques, Lilly a ouvert un centre de recherche sur les dauphins dans les îles Vierges des États-Unis, où l'on essayait d'apprendre à parler anglais à un cétacé nommé Peter. À l'aube des années 1960, les experiences de Lilly ont pris une tournure de moins en moins conventionnelle - à un moment, il s'était mis à leur injecter du LSD -, et ses financements se sont taris. Il a fini par s'égarer dans les recoins les plus bizarres de la contre-culture, détruisant la crédibilité du champ scientifique qu'il avait contribué à créer.

Le langage des dauphins est devenu un sujet tabou jusqu'à ce qu'un psychologue de l'université de Hawaï, Louis Herman, fonde en 1970, à Honolulu, le Laboratoire d'études des mammifères marins du bassin de Kewalo. "Nous voulions élever des dauphins pour qu'ils révèlent leur potentiel cognitif, explique Adam Pack, de l'université de Hawaï à Hilo, qui a travaillé dans ce laboratoire pendant 21 ans. Nous nous en sommes occupés comme des enfants". Au bassin de Kewalo, 2 grands dauphins en captivité, Phoenix et Akeakamai, ont grandi dans un environnement éducatif permanent et ont été instruits à l'aide d'un langage artificiel. Tous 2 étaient entrainés à associer des sons ou des signes de la main à des objets, des actions et des modificateurs. Phoenix avait été formé dans un langage acoustique où les mots étaient placés dans l'ordre des tâches à accomplir. Akeakamai, lui, avait appris un langage gestuel dans lequel l'ordre des mots n'était pas le même que celui des tâches. Si, en théorie, Phoenix pouvait répondre mot par mot, Akeakamai ne pouvait interpreter les instructions qu'après avoir vu toute la séquence gestuelle. Evoluant dans une piscine remplie d'objets, les dauphins répondaient correctement à plus de 80 % des ordres. À la mort d'Akeakamai, en 2003, et de Phoenix, en 2004, leurs cendres ont été dispersées en mer. Et le seul centre de recherches du monde entièrement dédié à la façon dont pensent les dauphins à fermé ses portes. Une interrogation de taille demeurait : pourquoi Phoenix et Akeakamai avaient-ils appris si facilement ces langages ? Herman écarte vigoureusement la possibilité que les chercheurs aient tiré parti d'une sorte de capacité linguistique innée. Selon lui, les langages imposés avaient permis à Phoenix et Akeakamai d'exprimer des capacités cognitives exceptionnelles, communes à tous les grands dauphins - et peut-être à d'autres espèces de dauphins -, d'une façon qui ne se serait probablement jamais présentée à l'état sauvage.

Le langage des dauphins est devenu un sujet tabou jusqu'à ce qu'un psychologue de l'université de Hawaï, Louis Herman, fonde en 1970, à Honolulu, le Laboratoire d'études des mammifères marins du bassin de Kewalo. "Nous voulions élever des dauphins pour qu'ils révèlent leur potentiel cognitif, explique Adam Pack, de l'université de Hawaï à Hilo, qui a travaillé dans ce laboratoire pendant 21 ans. Nous nous en sommes occupés comme des enfants". Au bassin de Kewalo, 2 grands dauphins en captivité, Phoenix et Akeakamai, ont grandi dans un environnement éducatif permanent et ont été instruits à l'aide d'un langage artificiel. Tous 2 étaient entrainés à associer des sons ou des signes de la main à des objets, des actions et des modificateurs. Phoenix avait été formé dans un langage acoustique où les mots étaient placés dans l'ordre des tâches à accomplir. Akeakamai, lui, avait appris un langage gestuel dans lequel l'ordre des mots n'était pas le même que celui des tâches. Si, en théorie, Phoenix pouvait répondre mot par mot, Akeakamai ne pouvait interpreter les instructions qu'après avoir vu toute la séquence gestuelle. Evoluant dans une piscine remplie d'objets, les dauphins répondaient correctement à plus de 80 % des ordres. À la mort d'Akeakamai, en 2003, et de Phoenix, en 2004, leurs cendres ont été dispersées en mer. Et le seul centre de recherches du monde entièrement dédié à la façon dont pensent les dauphins à fermé ses portes. Une interrogation de taille demeurait : pourquoi Phoenix et Akeakamai avaient-ils appris si facilement ces langages ? Herman écarte vigoureusement la possibilité que les chercheurs aient tiré parti d'une sorte de capacité linguistique innée. Selon lui, les langages imposés avaient permis à Phoenix et Akeakamai d'exprimer des capacités cognitives exceptionnelles, communes à tous les grands dauphins - et peut-être à d'autres espèces de dauphins -, d'une façon qui ne se serait probablement jamais présentée à l'état sauvage.

Mais existe-t-il une forme de communication propre aux dauphins que les hommes pourraient entendre et éventuellement comprendre ? De forts indices suggèrent qu'au moins un type de son de dauphin servirait effectivement de symbole référentiel. Les dauphins émettent des "sifflements-signatures" pour s'identifier et s'appeler entre eux. On pense que chaque dauphin, quand il est petit, s'invente un nom qui lui est propre et qu'il garde à vie. En mer, les cétacés se saluent en échangeant leur sifflement spécifique et ils semblent se rappeler de celui de leurs congénères pendant des décennies. D'autres espèces, comme le singe vervet ou les chiens de prairie, émettent des sons pour signaler les prédateurs, mais on ne connait aucun autre animal, à part l'homme, qui ait une signature individuelle. Ces sifflements ne sont qu'une des vocalisations utilisées par les dauphins quand ils sont sous l'eau. Quelle est la probabilité qu'ils soient les seuls sons de leur répertoire à faire référence à quelque chose ? Est-il imaginable que les dauphins aient des noms pour s'appeler entre eux, mais rien pour designer autre chose dans l'eau ?

Depuis 30 ans, Denise Herzing étudie plus de 300 dauphins tachetés de l'Atlantique, répartis sur 3 générations. Elle travaille sur le plus ancien programme sous-marin du monde dédié aux dauphins sauvages, dans une zone océanique de 450 km² au large des Bahamas. En raison de la transparence de ces eaux, les chercheurs peuvent y séjourner longuement pour observer et interagir avec les animaux.

Depuis 30 ans, Denise Herzing étudie plus de 300 dauphins tachetés de l'Atlantique, répartis sur 3 générations. Elle travaille sur le plus ancien programme sous-marin du monde dédié aux dauphins sauvages, dans une zone océanique de 450 km² au large des Bahamas. En raison de la transparence de ces eaux, les chercheurs peuvent y séjourner longuement pour observer et interagir avec les animaux.

À l'été 2014, j'accompagne Herzing sur son bateau scientifique, le Stenella. Elle s'apprête à faire un test grandeur nature d'un nouvel appareil complexe qui, elle l'espère, rendra possible, un jour, une communication réciproque avec les dauphins - et, au passage, éclairera la façon dont ils communiquent entre eux. Cet appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, est un cube en aluminium et en plastique transparent connu sous le nom de Chat (pour Cetacean Hearing and Telemetry). Herzing le porte attaché à son buste quand elle est en plongée. La boite de 9 kg est équipée d'un petit haut-parleur et d'un clavier sur le devant, et de 2 hydrophones semblables à des yeux en dessous. À l'intérieur, au milieu d'un enchevêtrement de cables et de circuits protégés des effets corrosifs de l'eau de mer, se trouve un ordinateur. Grâce à lui, on peut, en appuyant sur un bouton, émettre des signatures de dauphins préenregistrées et des sifflements comme ceux que ces animaux produisent dans l'océan. On peut aussi enregistrer les sons qu'ils renvoient. Si un dauphin répète l'un des sifflements fabriqués, l'ordinateur convertit le son en mots et les transmet ensuite à Herzing via un casque audio.

Les dauphins sont connus pour être des imitateurs talentueux et apprendre rapidement. Le but de Herzing est que 3 jeunes femelles qu'elle suit depuis leur naissance réussissent à associer chacun des 3 sifflements émis par la boite Chat à un objet précis : un foulard, une corde et un bout de sargasse - une algue marron avec laquelle jouent les dauphins. La scientifique espère que ces 3 "mots" formeront les rudiments d'un vocabulaire de sifflements qui s'enrichira par la suite et par lequel elle et eux pourront communiquer. "Une fois que les dauphins auront compris l'astuce, nous pensons que le projet avancera tres vite", confie Herzing. À 58 ans, Herzing est enjouée et optimiste, le genre de personne à qui le mot "visionnaire" va comme un gant. À l'âge de 12 ans, pour obtenir une bourse, elle a participé à un concours dont un des thèmes était : "Que feriez-vous pour le monde si vous ne pouviez faire qu'une seule chose ?" Sa réponse ? "Je développerais un traducteur humain-animal pour pouvoir comprendre d'autres esprits sur la planète". Lors de ses séances sous-marines avec les dauphins, parfois très longues, Herzing a enregistré et emmagasiné des milliers d'heures d'archives de tous leurs comportements. Elle a aussi constitué une énorme base de données des vocalisations de ses très loquaces sujets. À bord du Stenella se trouve un autre scientifique important, Thad Starner, professeur d'informatique à l'Institut de technologie de Géorgie (Etats-Unis). Pionnier des ordinateurs portables, il est aussi l'un des principaux développeurs des Google Glass, les lunettes à réalité augmentée qui permettent d'accéder à Internet tout en vaquant à ses occupations. Starner a 45 ans, des cheveux blonds bouclés, de grands yeux et des favoris épais. Il porte des Google Glass presque constamment et prend des notes avec un mini-clavier attaché à sa main gauche. C'est l'équipe de son laboratoire qui a fabriqué la boîte Chat, et Starner est sur le bateau pour 10 jours de tests techniques et de collecte de données.

Les dauphins sont connus pour être des imitateurs talentueux et apprendre rapidement. Le but de Herzing est que 3 jeunes femelles qu'elle suit depuis leur naissance réussissent à associer chacun des 3 sifflements émis par la boite Chat à un objet précis : un foulard, une corde et un bout de sargasse - une algue marron avec laquelle jouent les dauphins. La scientifique espère que ces 3 "mots" formeront les rudiments d'un vocabulaire de sifflements qui s'enrichira par la suite et par lequel elle et eux pourront communiquer. "Une fois que les dauphins auront compris l'astuce, nous pensons que le projet avancera tres vite", confie Herzing. À 58 ans, Herzing est enjouée et optimiste, le genre de personne à qui le mot "visionnaire" va comme un gant. À l'âge de 12 ans, pour obtenir une bourse, elle a participé à un concours dont un des thèmes était : "Que feriez-vous pour le monde si vous ne pouviez faire qu'une seule chose ?" Sa réponse ? "Je développerais un traducteur humain-animal pour pouvoir comprendre d'autres esprits sur la planète". Lors de ses séances sous-marines avec les dauphins, parfois très longues, Herzing a enregistré et emmagasiné des milliers d'heures d'archives de tous leurs comportements. Elle a aussi constitué une énorme base de données des vocalisations de ses très loquaces sujets. À bord du Stenella se trouve un autre scientifique important, Thad Starner, professeur d'informatique à l'Institut de technologie de Géorgie (Etats-Unis). Pionnier des ordinateurs portables, il est aussi l'un des principaux développeurs des Google Glass, les lunettes à réalité augmentée qui permettent d'accéder à Internet tout en vaquant à ses occupations. Starner a 45 ans, des cheveux blonds bouclés, de grands yeux et des favoris épais. Il porte des Google Glass presque constamment et prend des notes avec un mini-clavier attaché à sa main gauche. C'est l'équipe de son laboratoire qui a fabriqué la boîte Chat, et Starner est sur le bateau pour 10 jours de tests techniques et de collecte de données.

Si un jour le mystère de la communication des dauphins réussit à être percé, cela tiendra sans doute moins à la boîte Chat qu'aux outils d'analyse de données qui sont appliqués aux enregistrements de dauphins réalisés par Herzing. Starner et ses étudiants sont en train de peaufiner un algorithme qui cherche de manière systématique les unités fondamentales cachées dans des montagnes de données non catégorisées. Sur des vidéos de gens utilisant la langue des signes, l'algorithme dégagerait de la masse les signes les plus importants. Sur des enregistrements sonores de personnes lisant des numéros de téléphone, l'algorithme comprendrait qu'il y a 11 chiffres significatifs. L'algorithme met au jour des éléments récurrents qui ne sont pas forcément évidents et qu'un homme ne saurait pas chercher. En guise de premier test pour l'algorithme, Herzing a envoyé à Starner une série de vocalisations enregistrées sous l'eau sans lui dire qu'il écoutait des sifflements-signatures échangés entre des mères et leurs petits. L'algorithme a extrait de ces données 5 unités fondamentales qui laissent à penser que ces sifflements sont faits de composants individuels, répétés et concordants entre mères et enfants, et qui pourraient être recombinés de façon intéressante. "À terme, nous voulons que la boîte Chat contienne toutes les unités fondamentales du son du dauphin, explique Starner. La boite traduira tout ce qu'entend le système en une série de symboles et permettra à Denise de renvoyer une série d'unités fondamentales. Allons-nous découvrir celles-ci ? Denise pourra-t-elle les reproduire ? Pourrons-nous faire tout cela à la volée ? C'est en tout cas notre Graal".

Si un jour le mystère de la communication des dauphins réussit à être percé, cela tiendra sans doute moins à la boîte Chat qu'aux outils d'analyse de données qui sont appliqués aux enregistrements de dauphins réalisés par Herzing. Starner et ses étudiants sont en train de peaufiner un algorithme qui cherche de manière systématique les unités fondamentales cachées dans des montagnes de données non catégorisées. Sur des vidéos de gens utilisant la langue des signes, l'algorithme dégagerait de la masse les signes les plus importants. Sur des enregistrements sonores de personnes lisant des numéros de téléphone, l'algorithme comprendrait qu'il y a 11 chiffres significatifs. L'algorithme met au jour des éléments récurrents qui ne sont pas forcément évidents et qu'un homme ne saurait pas chercher. En guise de premier test pour l'algorithme, Herzing a envoyé à Starner une série de vocalisations enregistrées sous l'eau sans lui dire qu'il écoutait des sifflements-signatures échangés entre des mères et leurs petits. L'algorithme a extrait de ces données 5 unités fondamentales qui laissent à penser que ces sifflements sont faits de composants individuels, répétés et concordants entre mères et enfants, et qui pourraient être recombinés de façon intéressante. "À terme, nous voulons que la boîte Chat contienne toutes les unités fondamentales du son du dauphin, explique Starner. La boite traduira tout ce qu'entend le système en une série de symboles et permettra à Denise de renvoyer une série d'unités fondamentales. Allons-nous découvrir celles-ci ? Denise pourra-t-elle les reproduire ? Pourrons-nous faire tout cela à la volée ? C'est en tout cas notre Graal".

Lorsque le moment arrive de tester la boîte en milieu naturel, ce ne sont pas n'importe quels dauphins qui se montrent à la proue du Stenella. Ce sont les 2 cétacés que Herzing avait espéré rencontrer toute la semaine : Meridian et Nereide. D'ailleurs, des enregistrements des signatures de ces 2 femelles étaient préprogrammés dans les boîtes Chat, au cas où Herzing aurait l'occasion de les saluer et d'interagir avec elles. Herzing connait la majorité de ses dauphins depuis leur naissance et elle connait également leurs méres, leurs tantes et leurs grands-méres. Meridian et Nereide sont les meilleures candidates pour son travail. Ce sont encore des enfants, pleines de curiosité et d'envie de jouer. Chez les femelles dauphins tachetés de l'Atlantique, la maturité sexuelle survient vers l'âge de 9 ans. Et leur longévité peut excéder 50 ans. Quand Denise Herzing plonge dans l'eau et émet le sifflement-signature de Meridian pour la première fois, le dauphin se retourne et s'approche, mais sans montrer le signe extérieur de surprise qu'on pourrait attendre de la part d'une créature qui vient d'entendre son nom appelé par une autre espèce. Herzing nage avec un foulard rouge au bout de son bras droit tendu. Elle presse plusieurs fois le bouton signifiant "foulard" sur la boîte Chat - un trille d'environ une seconde qui part très bas dans les graves et finit dans les aigus. Une des femelles se rapproche, attrape le bout de tissu, puis le fait aller et venir entre son rostre et sa nageoire pectorale. Le foulard finit enroulé à sa queue tandis qu'elle descend au fond de la mer. Je suis dans l'eau, à quelques mètres de Herzing, avec un étudiant qui filme la rencontre. J'attends qu'un des dauphins s'en aille avec le foulard, mais aucun des 2 ne le fait. Ils semblent vouloir jouer avec nous, bien que prudemment. Ils nagent à côté du foulard, nous encerclent, disparaissent avec lui puis le rendent à Herzing. Elle l'attrape et le cache dans son maillot de bain, d'où elle sort un bout d'algue. Nereide fond sur elle, attrape l'algue entre ses dents et s'éloigne en nageant. Herzing la poursuit, en appuyant sur le bouton du sifflement "sargasse" à plusieurs reprises, comme si elle suppliait qu'on lui rende l'algue. En vain.

Lorsque le moment arrive de tester la boîte en milieu naturel, ce ne sont pas n'importe quels dauphins qui se montrent à la proue du Stenella. Ce sont les 2 cétacés que Herzing avait espéré rencontrer toute la semaine : Meridian et Nereide. D'ailleurs, des enregistrements des signatures de ces 2 femelles étaient préprogrammés dans les boîtes Chat, au cas où Herzing aurait l'occasion de les saluer et d'interagir avec elles. Herzing connait la majorité de ses dauphins depuis leur naissance et elle connait également leurs méres, leurs tantes et leurs grands-méres. Meridian et Nereide sont les meilleures candidates pour son travail. Ce sont encore des enfants, pleines de curiosité et d'envie de jouer. Chez les femelles dauphins tachetés de l'Atlantique, la maturité sexuelle survient vers l'âge de 9 ans. Et leur longévité peut excéder 50 ans. Quand Denise Herzing plonge dans l'eau et émet le sifflement-signature de Meridian pour la première fois, le dauphin se retourne et s'approche, mais sans montrer le signe extérieur de surprise qu'on pourrait attendre de la part d'une créature qui vient d'entendre son nom appelé par une autre espèce. Herzing nage avec un foulard rouge au bout de son bras droit tendu. Elle presse plusieurs fois le bouton signifiant "foulard" sur la boîte Chat - un trille d'environ une seconde qui part très bas dans les graves et finit dans les aigus. Une des femelles se rapproche, attrape le bout de tissu, puis le fait aller et venir entre son rostre et sa nageoire pectorale. Le foulard finit enroulé à sa queue tandis qu'elle descend au fond de la mer. Je suis dans l'eau, à quelques mètres de Herzing, avec un étudiant qui filme la rencontre. J'attends qu'un des dauphins s'en aille avec le foulard, mais aucun des 2 ne le fait. Ils semblent vouloir jouer avec nous, bien que prudemment. Ils nagent à côté du foulard, nous encerclent, disparaissent avec lui puis le rendent à Herzing. Elle l'attrape et le cache dans son maillot de bain, d'où elle sort un bout d'algue. Nereide fond sur elle, attrape l'algue entre ses dents et s'éloigne en nageant. Herzing la poursuit, en appuyant sur le bouton du sifflement "sargasse" à plusieurs reprises, comme si elle suppliait qu'on lui rende l'algue. En vain.

"Il n'est pas inconcevable que les dauphins essaient de nous faire voir quelque chose s'ils comprennent que nous tentons d'utiliser des symboles, avancera Herzing plus tard, de retour à bord du Stenella. Ou imaginez qu'ils aient commencé à utiliser le mot "sargasse" entre eux". Pour le moment, tout ceci ressemble à un rêve lointain. La boîte Chat n'enregistre aucune imitation durant l'heure que dure la rencontre. "Recommencer, recommencer, recommencer, il n'y a que cela de vrai", martèle Herzing. "Les dauphins sont curieux. Je vois qu'ils commencent à faire le lien. J'attends juste le moment où ils vont avoir le déclic, ajoute-t-elle. J'espère entendre une voix femelle dire "foulard" dans mes écouteurs. Je vois presque dans leurs regards qu'ils sont en train de calculer, de chercher la solution. Si seulement ils me donnaient un retour acoustique". Le retour existe peut-être, mais sous une forme que personne ne peut encore comprendre. Nereide enveloppe la sargasse autour de sa queue tandis qu'elle se laisse flotter avec nonchalance. Finalement, elle s'en débarrasse et souffle une grosse bulle espiègle. Après une heure passée en notre compagnie, les dauphins commencent à se lasser. En se tournant pour prendre congé, Nereide émet un dernier sifflement, long et mystérieux, nous fixe, puis disparait dans le bleu profond.

Joshua Foer, Photos Brian Skerry

NATIONAL GEOGRAPHIC N°188 > Mai > 2015 |

|