Monde ANIMAL - Eucaryotes - Vertébrés, Tetrapoda, Mammalia

MAMMIFÈRES (29 ordres, 153 familles, 200 genres, 6495 espèces), Theria, Placentalia, Euarchontoglires, Primates : 4 Sous-ordres, 6 infra-ordres (plus de 500 espèces)

Haplorrhini (147 es), Simiiformes (136 es), Hominidés (4 genres, 8 es), Pongo (3 es) |

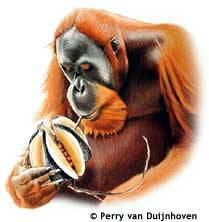

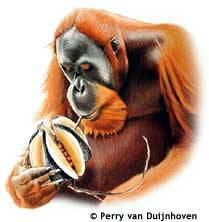

Les Orangs-Outans d'Indonésie (Pongo abelii et Pongo pygmaeus) |

Les Outils, Signes d'Intelligence |

Les orangs-outans grégaire adoptent avec entrain les innovations : l'intelligence de l'espèce en est favorisée.

Les orangs-outans grégaire adoptent avec entrain les innovations : l'intelligence de l'espèce en est favorisée.

Lorsque les humains conçoivent des tests d'intelligence, ils sont toujours à la première place et relèguent loin derrière les autres espèces ! Cette autocélébration, est fondée : nous sommes sans doute les créatures les plus intelligentes de la planète. Plusieurs espèces excellent dans leurs habitats et y sont adaptées, mais peu d'entres elles sont armées pour faire face à des problèmes nouveaux. Celles qui le sont se voient aussitôt qualifiées d'intelligentes, mais aucune de ces rivales n'a un esprit aussi vif que le nôtre. Pourquoi un cerveau aussi performant a-t-il été sélectionné chez les humains ou, plutôt, chez nos ancêtres hominidés ? Pour répondre, on étudie d'autres espèces réputées pour leur intelligence, on analyse les forces évolutives qui ont opéré dans leur histoire et on tente de les repérer dans celles de nos aïeux. Ainsi, plusieurs oiseaux (perroquets, corbeaux) et mammifères (éléphants, dauphins) résolvent bien des problèmes. Cependant, l'observation de nos plus proches cousins, les grands singes, est plus riches d'enseignements. De fait, 13 années d'observations des orangs-outans, à Sumatra, nous ont conduits à proposer une nouvelle explication quant à l'origine de l'intelligence : l'apprentissage par imitation.

Selon certains éthologues, la complexité de la vie sociale aurait stimulé le développement de puissantes capacités cognitives. Cette hypothèse, dite de l'intelligence sociale, stipule que le succès de la vie sociale a deux piliers : l'entretien des relations les plus profitables et le décodage rapide d'une situation, par exemple s'il faut se porter au secours d'un allié menacé. Les exigences de la société nourrissent donc l'intelligence, car ceux qui en sont le mieux pourvus font les meilleurs choix, survivent et transmettent leurs gènes. Cependant, le machiavélisme n'offre pas les mêmes avantages à toutes les espèces, ni même à tous les primates, et il ne suffit donc pas à expliquer l'apparition de l'intelligence.

Outre la sociabilité, d'autres "forces" ont dû favoriser l'évolution de l'intelligence, telles que les difficultés à se procurer de la nourriture. Dans cette situation, l'apprentissage des techniques d'extraction des aliments cachés ou la mémoire des endroits où la nourriture abonde sont indubitablement avantageux et donc encouragés par l'évolution.

Notre hypothèse, compatible avec les précédentes, met l'accent sur l'apprentissage social. Chez les êtres humains, l'intelligence se développe progressivement à mesure que l'enfant apprend, grâce aux conseils d'un adulte patient. Sans apports sociaux, c'est-à-dire culturels, importants, même un enfant prodige ne devient qu'un adulte attardé. Ce processus d'apprentissage social est également mis en ouvre par les grands singes. Plus généralement, les animaux intelligents sont culturels : ils apprennent des solutions innovantes les uns des autres et résolvent les problèmes auxquels ils sont confrontés. En d'autres termes, la culture favorise l'intelligence.

Cette hypothèse est née dans les marais de Sumatra, à l'Ouest de l'île indonésienne, où nous avons observé des orangs-outans. Ce seul grand singe asiatique, confiné aux îles de Bornéo et de Sumatra, est un solitaire tranquille et socialement réservé, à l'opposé de son parent africain, le chimpanzé d'Afrique, hyperactif et convivial. Cependant, nous avons découvert chez les "hommes des forêts" (orang-outan en malais) les conditions propices à l'épanouissement de la culture.

Cette hypothèse est née dans les marais de Sumatra, à l'Ouest de l'île indonésienne, où nous avons observé des orangs-outans. Ce seul grand singe asiatique, confiné aux îles de Bornéo et de Sumatra, est un solitaire tranquille et socialement réservé, à l'opposé de son parent africain, le chimpanzé d'Afrique, hyperactif et convivial. Cependant, nous avons découvert chez les "hommes des forêts" (orang-outan en malais) les conditions propices à l'épanouissement de la culture.

LES TECHNIQUES DU MARAIS

LE MARAIS DE KLUET (en marron), en Indonésie, est un endroit idéal pour vérifier que l'intelligence vient aux orangs-outans par la culture. Dans cet habitat luxuriant les singes sont étonnamment sociables. Ces conditions sont propices aux innovations qui se répandent dans une population. Cependant, les barrières naturelles, comme le fleuve Alas qui sépare les marais de Singkil et Batu-Batu, empêchent la dissémination de ces techniques à tout le territoire des singes.

À l'inverse des forêts des zones sèches de l'île, l'habitat humide du marais fournit à une population nombreuse de singes une nourriture abondante toute l'année. Nous avons travaillé dans une région proche de Suaq Balimbing, dans le marais de Kluet, un paradis pour les orangs-outans.

L'une de nos premières découvertes fut celle du maniement de plusieurs outils. Ce fut une surprise, car les éthologues pensaient que seuls les orangs-outans en captivité en étaient capables. Les singes de Suaq utilisent leurs outils à deux fins. Premièrement, ils récoltent des fourmis, des termites et surtout du miel mieux que n'importe lequel de leurs congénères qui vivent dans d'autres régions. Ils observent d'un oil averti les troncs d'arbres, à l'affût. Une fois découverts, les trous prometteurs sont inspectés visuellement et manuellement. Le doigt n'est jamais assez long, et l'orang-outan dénude une brindille, puis l'introduit avec précaution dans le trou, lui imprime un délicat mouvement de va-et-vient, avant de la retirer, la lécher et la réintroduire dans le trou. Cette manipulation est le plus souvent effectuée avec l'outil serré entre les dents. Seuls les outils les plus grands, tels les "marteaux" utilisés pour  détacher des morceaux de termitières, sont maniés à la main.

détacher des morceaux de termitières, sont maniés à la main.

Le second usage d'outils est réservé au fruit du neesia. Cet arbre de la famille des bombacacées (tels le balsa et le baobab) produit des capsules ligneuses à cinq faces qui mesurent jusqu'à 25 centimètres de longueur et 10 cm de largeur. Elles contiennent des graines très nutritives (les graisses représentent 50 % de leur composition) dont le développement est protégé par une coque solide. À maturité, cette coque se fendille et montre des rangées de graines bien alignées et protégées chacune dans une enveloppe charnue, l'arille (80 % de matières grasses). Au cas où le blindage serait insuffisant à décourager les prédateurs, la coque est également tapissée de petites aiguilles acérées. Les orangs-outans de Suaq dénudent des petites branches droites qu'ils maintiennent ensuite dans leur bouche pour les insérer dans les fentes. En déplaçant l'outil, l'animal détache les graines et les fait tomber dans sa bouche. Si la "pèche" aux insectes et au miel est occasionnelle et ne dure que quelques minutes, celle aux graines mûres de neesia occupe la majeure partie du temps de veille des singes. On les voit alors grossir jour après jour.

Pourquoi l'utilisation d'outils est-elle circonscrite à la région des marais ? Les orangs-outans de Suaq ne sont probablement pas plus intelligents que ceux d'ailleurs : l'usage généralisé d'outils chez les singes en captivité montre que les bases cérébrales nécessaires à cet apprentissage sont présentes chez tous les singes.

La réponse serait plutôt d'ordre environnemental, les orangs-outans étudiés auparavant vivant pour la plupart dans des forêts sèches. Or, le marais est un habitat luxuriant : les insectes nichant dans des trous d'arbres y sont beaucoup plus nombreux que dans les forêts sèches et le neesia ne pousse que dans les zones humides près des cours d'eau. Toutefois, l'explication environnementale ne suffit pas. Pourquoi les orangs-outans de plusieurs populations hors de Suaq ignorent-ils ces sources de nourriture si riches ? Pourquoi certaines populations qui mangent les graines les récoltent-elles sans outil (leur consommation est alors moins importante) ? En outre, lorsque les collines voisines couvertes de forêts sèches offrent des fruits en abondance, les orangs-outans de Suaq s'y rendent pour s'en régaler et utilisent des outils pour exploiter en même temps les contenus des trous d'arbres. Des habitats similaires à celui des collines sont répandus sur l'ensemble de l'habitat des orangs-outans. S'ils utilisent des outils dans les collines voisines de Suaq, pourquoi ne le font-ils pas partout ?

Une autre hypothèse est empruntée à l'adage selon lequel nécessité est mère de l'invention. à Suaq, la densité de population est telle que les animaux y vivant sont soumis à une rude compétition pour leur subsistance. En conséquence, nombre d'entre eux resteraient sans nourriture s'ils n'accédaient aux aliments difficiles à obtenir, ce qui explique le besoin d'outils pour recueillir de la nourriture. Un argument s'oppose à cette idée : les aliments auxquels les outils donnent accès sont parmi les préférés des orangs-outans et devraient donc être très recherchés. Par exemple, tous les singes roux, quel que soit leur habitat, tolèrent de nombreuses piqûres d'abeilles pour obtenir leur miel.

L'OUTIL EST CULTUREL

Autre possibilité : ces comportements résulteraient des innovations de quelques orangs-outans ingénieux. Ces inventions se seraient ensuite répandues dans la population, parce que d'autres les ont apprises en observant ces spécialistes. En d'autres termes, l'usage de l'outil serait culturel. Un obstacle majeur à l'étude, in situ, de ce mécanisme est que, sauf en cas d'introductions expérimentales, il est impossible de savoir si un animal invente une nouvelle astuce ou s'il applique un geste bien mémorisé, mais rarement pratiqué. Autre biais, le singe que l'on observe est-il un inventeur ou un imitateur ? Les orangs-outans captifs sont capables d'observation et d'apprentissage social, mais ces études ne nous apprennent rien sur la culture de cette espèce dans la nature.

Les primatologues ont donc élaboré un système de critères pour démontrer qu'un comportement donné est culturel. Premiers critères, le comportement doit varier géographiquement, ce qui montre qu'il a été inventé en un endroit particulier. De plus, il doit être fréquent là où il a été découvert, ce qui confirme qu'il s'y est répandu et y a persisté. Les usages d'outils à Suaq passent avec succès ces deux premiers tests.

La deuxième étape consiste à éliminer des comportements dont les causes sont plus simples et qui ne nécessitent pas d'apprentissage social. Nous avons déjà exclu une "explication" écologique, où des individus confrontés à des conditions différentes retrouvent, indépendamment, une même compétence. Nous éliminons également les facteurs génétiques, car la plupart des orangs-outans captifs apprennent à utiliser des outils : tous les animaux ont la même propension à apprendre, seules changent les conditions.

Le troisième test, le plus drastique, est l'identification d'une répartition géographique de comportements qui ne puissent s'expliquer que par la culture. Cela serait, par exemple, la présence d'un comportement dans un lieu donné et son absence au-delà de certaines barrières naturelles. À Suaq, la répartition géographique du neesia est déterminante. Ces arbres, ainsi que les orangs-outans, sont présents sur les deux rives du large fleuve Atlas. Cependant, dans le marais de Singkil, sur l'une des rives, les outils jonchaient le sol, alors qu'ils étaient absents dans le marais de Batu-Batu, de l'autre côté du fleuve. Dans ce marais, une grande partie des fruits avaient été déchiquetés, ce qui montre que ces orangs-outans mangent les graines du neesia, mais d'une façon différente de celle de leurs cousins de Singkil.

Batu-Batu est une petite zone marécageuse où ne survit qu'un nombre limité d'orangs-outans. Nous ignorons si l'usage d'outils n'y a jamais vu le jour ou s'il ne s'est pas maintenu, mais nous savons que des migrants venus de l'autre côté de l'Atlas ne l'ont jamais importé, car, à cet endroit, le fleuve est si large qu'il est infranchissable pour un orang-outan. En amont, où le fleuve est plus étroit, le neesia pousse occasionnellement, mais les orangs-outans de cette région l'ignorent. L'interprétation culturelle explique la contiguïté d'utilisateurs d'outils avertis et de fouineurs préférant la force brute, mais également la présence d'ignorants en amont.

UNE PROXIMITÉ TOLÉRANTE

UNE PROXIMITÉ TOLÉRANTE

Pourquoi ces outils sont-ils typiques de Suaq ? Pour répondre, nous avons d'abord procédé à des comparaisons détaillées entre tous les sites où les orangs-outans ont été étudiés. Même en excluant l'usage d'outils, Suaq est le siège du plus grand nombre d'innovations qui se sont répandues dans la population. Cette découverte n'est pas un artefact dû à notre intérêt pour les comportements inhabituels, car d'autres sites ont été l'objet d'un nombre bien plus important d'études de primatologues avides d'innovations comportementales issues de l'apprentissage social.

Les populations exhibant une plus grande diversité de compétences sont sans doute celles où des individus ont le plus de chances d'en observer d'autres en action. En effet, les sites où les individus passent davantage de temps avec les autres offrent un éventail plus large d'innovations apprises. Cette relation vaut aussi chez les chimpanzés. Ce rapport est d'autant plus prononcé que les comportements sont liés à la nourriture.

En étudiant de près les différents sites, nous avons observé un autre phénomène. Partout, les bébés orangs-outans restent longtemps à apprendre, avec enthousiasme, ce que leur mère leur enseigne (l'éducation des jeunes dure 8 ans). Toutefois, ce n'est qu'à Suaq que les adultes passent du temps ensemble, notamment à la recherche de nourriture. À l'inverse des orangs-outans d'autres populations, ils se nourrissent régulièrement d'un même aliment, en général des termites collectés sur des branches, et partagent parfois la nourriture. Cette proximité et cette tolérance, peu banale, sont l'occasion pour les moins habiles d'observer les "maîtres" avec autant d'empressement que les jeunes apprennent de leur mère.

L'appropriation des inventions qui requièrent le plus de facultés cognitives, tel l'usage d'outils à Suaq, nécessite vraisemblablement de passer du temps auprès d'individus compétents, de les observer longtemps, et de pratiquer. Cette exigence impose la présence de modèles tolérants : des spécialistes avertis suppléent une mère maladroite. Ainsi, un jeune apprend les techniques qu'il ne possède pas spontanément. Plus un réseau social est développé, plus le groupe maintient une technique inventée. La plupart des apprentissages dans la nature, autres que le simple conditionnement, auraient une composante sociale, du moins chez les primates. Les gestes des membres avertis de la communauté focalisent l'attention des profanes. En revanche, les expériences en laboratoire révèlent surtout les capacités d'apprentissage individuel. En effet, dans un environnement naturel reconstitué, l'animal se laisse distraire par de nombreux stimulus, ne comprenant pas ce qu'on attend de lui.

LES RACINES DE L'INTELLIGENCE

Nos études montrent que la culture (l'apprentissage social de techniques spéciales) favorise non seulement l'intelligence individuelle, mais aussi son développement au fil des générations. Les mécanismes d'apprentissage varient selon les espèces, mais plusieurs expériences ont confirmé ce que l'observation des grands singes en milieu naturel avait mis en évidence : ils apprennent en regardant les autres. Un orang-outan sauvage (un chimpanzé ou un gorille) adopte un comportement complexe du point de vue cognitif en combinant imitation et pratique individuelle, comme un enfant humain. Contrairement à ses cousins d'autres sites, un orang-outan de Suaq profite d'un apprentissage social très riche.

Pour apprécier l'importance des apports sociaux au développement d'une intelligence individuelle et collective, recourons à une expérience de pensée. Cette dernière met en scène un individu qui grandit sans aucune relation sociale, mais à qui l'on fournit un abri et toute la nourriture nécessaire. La situation est équivalente à une absence de contact intergénérationnel ou à celle de jeunes qui se débrouillent seuls après avoir quitté le nid. Quand une femelle de cette espèce invente une technique utile, par exemple un moyen d'ouvrir une noix, elle se porte bien et a éventuellement une progéniture plus nombreuse que d'autres femelles. Cependant, à moins que la technique ne se transmette à la prochaine génération, elle disparaît à la mort de cette femelle.

Imaginons maintenant que les jeunes accompagnent leur mère pendant un certain temps avant de vivre tout seuls. La plupart des jeunes apprendront la nouvelle technique de leur mère et la transmettront, ainsi que les avantages associés, à la prochaine génération. Ce processus est fréquent chez les espèces qui connaissent un développement lent et où les jeunes vivent longtemps avec au moins un des parents, mais il serait amplifié si plusieurs individus formaient des groupes ou l'enseignement est répandu.

Faisons un pas de plus. Pour des animaux a développement lent vivant dans des sociétés tolérantes, la sélection naturelle favorise une légère amélioration de la capacité d'apprendre par observation au détriment de l'aptitude à innover : dans une telle société, un individu s'appuie sur les générations antérieures. Les conditions sont alors propices à un phénomène de renforcement, au cours duquel les animaux deviennent plus inventifs et développent de meilleures techniques d'apprentissage social, deux aptitudes qui sous-tendent l'intelligence. Ainsi, les espèces culturelles sont prédisposées à une certaine capacité d'innovation et au développement d'une intelligence supérieure. Cela nous conduit à la nouvelle explication de l'évolution cognitive.

En outre, cette hypothèse donne un sens à un phénomène resté longtemps mystérieux. Au siècle dernier, plusieurs petits de grands singes ont été élevés comme s'ils étaient des petits d'homme. Ces singes, dits acculturés, acquirent un ensemble étonnant de techniques : ils imitaient sans efforts des comportements complexes, comprenaient par exemple le geste de pointer du doigt et même certains langages humains, devenaient des farceurs pleins d'humour et créaient des dessins. Plus récemment, des expériences, menées entre autres avec le bonobo Kanzi, ont révélé des aptitudes surprenantes pour le langage. Ces cas dûment reproduits révèlent l'étonnant potentiel cognitif qui sommeille chez les grands singes. Il est difficile d'estimer la complexité de la vie dans la jungle, mais ces singes acculturés sont vraisemblablement surqualifiés. Un singe élevé comme un humain peut atteindre des sommets cognitifs supérieurs à ceux de n'importe lequel de ses homologues.

La même logique explique pourquoi beaucoup de primates en captivité utilisent volontiers des outils, et parfois en fabriquent, alors que leurs homologues sauvages ne semblent pas du tout disposés à en faire autant. L'idée selon laquelle ils n'ont pas besoin d'outils est démentie par les observations d'orangs-outans, de chimpanzés et de capucins. Ces outils leur donnent accès aux nourritures les plus riches de leur habitat naturel ou les aident à survivre pendant les périodes de disette. Par ailleurs, deux individus de la même espèce ont des performances intellectuelles notablement différentes selon l'environnement social où ils ont grandi.

Les orangs-outans incarnent ce phénomène. Ils sont connus pour être des experts de l'évasion des zoos, déverrouillant astucieusement les portes de leur cage. Toutefois, des décennies de surveillance assidue sur le terrain n'ont revelé que peu de talents techniques en dehors de Suaq. Le plus souvent, les individus capturés ne cherchent jamais à s'échapper et gardent toujours ancrées en eux leur timidité et leur méfiance vis-à-vis des humains. En revanche, les singes nés dans les zoos voient leurs gardiens comme de précieux modèles et prêtent attention à leurs activités et aux objets éparpillés autour de leurs enclos, "apprenent à apprendre" et accumulent ainsi de nombreux talents.

Une des prédictions de la théorie de l'intelligence acquise via la culture est que les animaux les plus intelligents vivent dans des populations où le groupe entier adopte systématiquement les innovations introduites par leurs membres. Cette prédiction est difficile à tester, car les animaux de différentes espèces se distinguent par leurs comportements et leurs modes de vie. En conséquence, trouver une mesure unique de leurs performances intellectuelles n'est pas chose aisée. Aujourd'hui, nous nous demandons si les espèces qui présentent des signes indéniables d'intelligence ont également des cultures fondées sur l'innovation, et réciproquement. Par exemple, se reconnaître dans un miroir trahit incontestablement une conscience de soi, un signe d'intelligence supérieure.

DES TESTS CONCORDANTS

DES TESTS CONCORDANTS

Jusqu'ici, malgré de nombreuses explorations au sein de diverses espèces, les seuls groupes de mammifères qui passent avec succès ce test sont les grands singes et les dauphins. Ces animaux comprennent, après apprentissage, de nombreux symboles arbitraires et fournissent la meilleure preuve que l'imitation est la clef de voûte d'une culture fondée sur l'innovation. Une autre expression de l'intelligence, l'usage d'outils innovants, est fréquente chez les mammilères, tels petits et grands singes, cétacés et éléphants. Chez toutes ces espèces, l'apprentissage social est courant. Ces tests, bien qu'approximatifs, étayent l'hypothèse de l'intelligence fondée sur la culture.

Une autre prédiction importante est que les propensions à l'innovation et à l'apprentissage social ont dû évoluer conjointement. De fait, Simon Reader, à l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, et Kevin Laland, de l'Université de St. Andrews, en écosse, ont montré que les espèces de primates les plus douées pour l'innovation sont également celles qui sont les plus versées dans l'apprentissage social. Des tests de corrélation entre la taille relative du cerveau (en fonction de la taille corporelle) et des variables sociales, par exemple le comportement grégaire, confirment également cette idée.

Cette nouvelle hypothèse n'explique pas pourquoi nos ancêtres sont les seuls à avoir acquis une intelligence développée. Cependant, la capacité des grands singes à se hisser à un niveau intellectuel plus élevé dans des colonies culturellement riches comble en partie le fossé qui les sépare de notre espèce. Le rôle des contingences dans notre histoire fait intervenir de nombreux détails qui doivent être minutieusement coordonnés à partir de données fossiles et archéologiques éparses et confuses. Selon plusieurs anthropologues, un changement clef fut l'invasion de la savane par les premiers individus du genre Homo maniant des outils et marchant à grands pas. Pour déterrer des tubercules, prélever la viande et défendre les carcasses de grands mammilères, ils ont dû travailler en collectivité, créer des outils et se faire stratèges. Ces exigences ont stimulé toujours plus l'innovation et la dépendance : l'intelligence s'est développée progressivement.

L'histoire culturelle de nos ancêtres a interagi avec leur capacité innée à améliorer leurs performances. Environ 150.000 ans ont été nécessaires à notre propre espèce pour inventer des expressions élaborées du symbolisme humain, telles que la fabrication d'objets "futiles" finement ouvragés (ouvres d'art, instruments de musique et offrandes funéraires). L'explosion des techniques ces 10.000 dernières années montre que les apports culturels démultiplient l'innovation, quand bien même elles émanent d'un cerveau qui n'a pas beaucoup changé depuis l'âge de pierre. La culture a construit un nouveau cerveau à partir d'un ancien.

Carel Van SCHAIK est le directeur de l'institut et du Musée d'anthropologie de l'Université de Zurich, en Suisse.

- A. WHITEN et al., Conformity to cultural norms of tool use in chimpanzees, in Nature, vol. 437, pp. 737-740, 2005.

- K. WONG, à l'aube de la pensée symbolique, in Pour la Science, n°333, juillet 2005.

- C. van SCHAIK et al., Orangutan cultures and the evolution of material culture, in Science, vol. 299, pp. 102-105, 2003.

C.V.S. - Nos Cousins - POUR LA SCIENCE > Octobre/Décembre > 2007 |

|

Les orangs-outans grégaire adoptent avec entrain les innovations : l'intelligence de l'espèce en est favorisée.

Les orangs-outans grégaire adoptent avec entrain les innovations : l'intelligence de l'espèce en est favorisée. Cette hypothèse est née dans les marais de Sumatra, à l'Ouest de l'île indonésienne, où nous avons observé des orangs-outans. Ce seul grand singe asiatique, confiné aux îles de Bornéo et de Sumatra, est un solitaire tranquille et socialement réservé, à l'opposé de son parent africain, le chimpanzé d'Afrique, hyperactif et convivial. Cependant, nous avons découvert chez les "hommes des forêts" (orang-outan en malais) les conditions propices à l'épanouissement de la culture.

Cette hypothèse est née dans les marais de Sumatra, à l'Ouest de l'île indonésienne, où nous avons observé des orangs-outans. Ce seul grand singe asiatique, confiné aux îles de Bornéo et de Sumatra, est un solitaire tranquille et socialement réservé, à l'opposé de son parent africain, le chimpanzé d'Afrique, hyperactif et convivial. Cependant, nous avons découvert chez les "hommes des forêts" (orang-outan en malais) les conditions propices à l'épanouissement de la culture. détacher des morceaux de termitières, sont maniés à la main.

détacher des morceaux de termitières, sont maniés à la main. UNE PROXIMITÉ TOLÉRANTE

UNE PROXIMITÉ TOLÉRANTE DES TESTS CONCORDANTS

DES TESTS CONCORDANTS