| |

Monde ANIMAL - Eucaryotes - Vertébrés, Poissons Osseux ou Osteichthyes

Il existe environ 28.000 espèces de poissons, dont près de 27.000 Poissons Osseux.

Actinopterygii (45 ordres, 341 familles, +1945 genres, +23.712 espèces)

Anguilliformes (20 familles, 164 genres, 1000 espèces) |

Le Monde des Anguilles (Anguilliformes) |

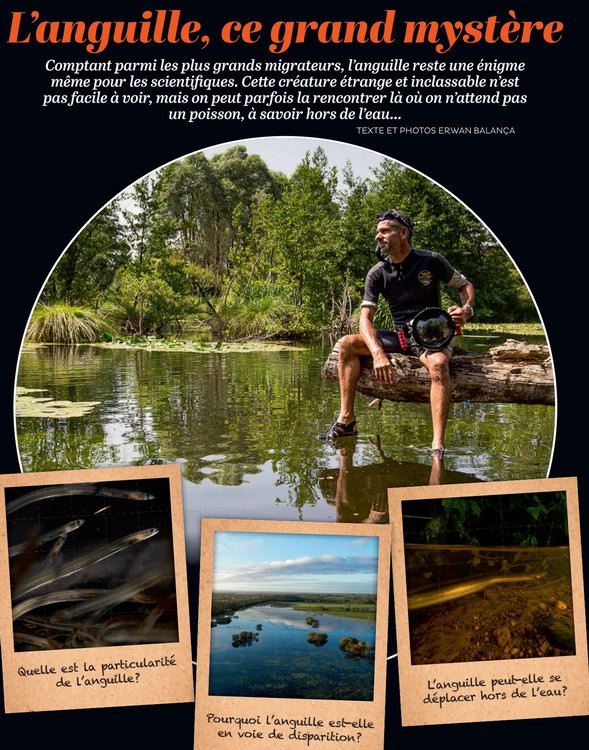

Anguille d'Europe : ce Grand Mystère (Anguilla anguilla)

Anguilloidei (3 familles, 5 genres, 41 espèces), Anguillidae (1 genre), Anguilla (19 espèces) |

E.B. - TERRE SAUVAGE N°417 > Octobre > 2023 |

|

Les Abysses : L'Avocette Ruban (Nemichthys scolopaceus)

Congroidei (9 familles), Nemichthyidae (3 gen, 9 espèces), Nemichthys (3 espèces) |

SCIENCE & VIE DÉCOUVERTES HS N°24 > Août-Septembre > 2022 |

|

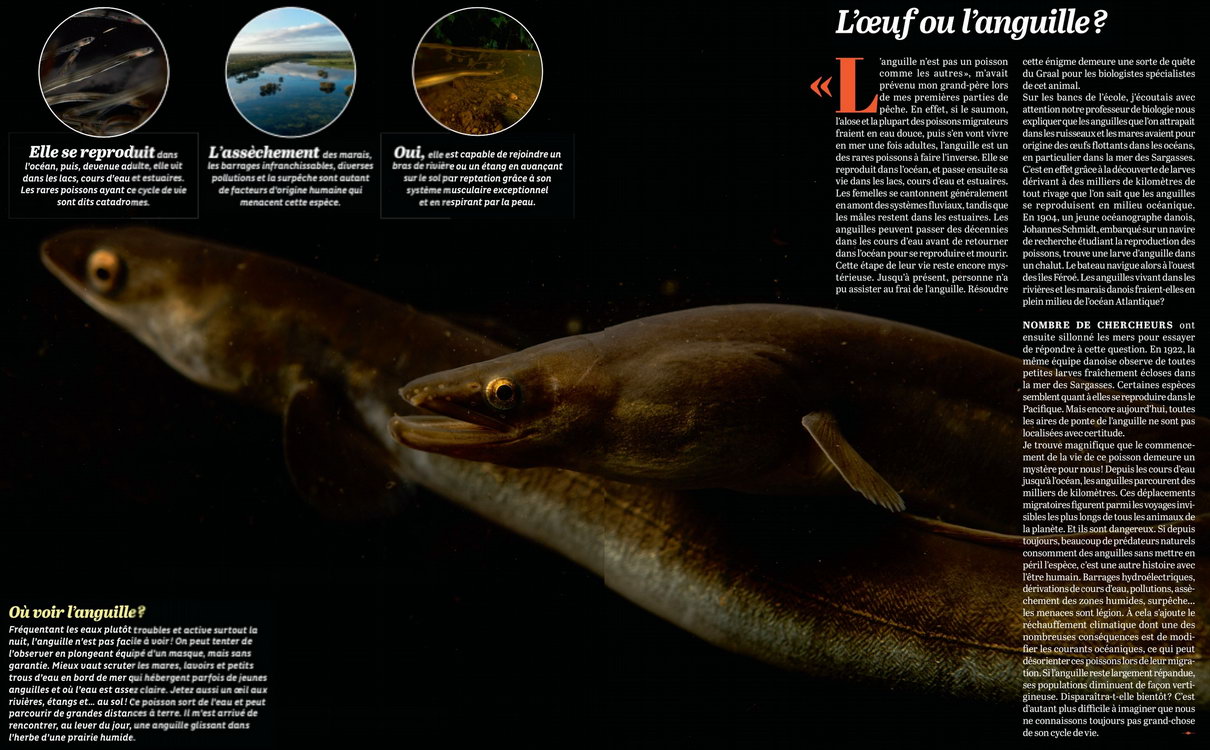

Les Anguilles d'Europe s'Orientent grâce à la Lune (Anguilla anguilla)

Anguilloidei (3 familles, 5 genres, 41 espèces), Anguillidae (1 genre), Anguilla (19 espèces) |

A.D. - SCIENCE & VIE N°1228 > Janvier > 2020 |

|

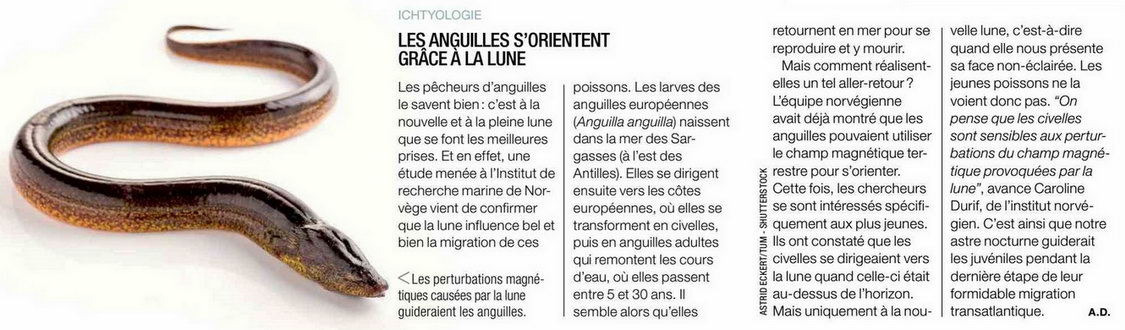

Sur la Piste des Anguilles (Anguilla anguilla)

Anguilloidei (3 familles, 5 genres, 41 espèces), Anguillidae (1 genre), Anguilla (19 espèces) |

O.D. - SCIENCE & VIE JUNIOR N°328 > Janvier > 2017 |

|

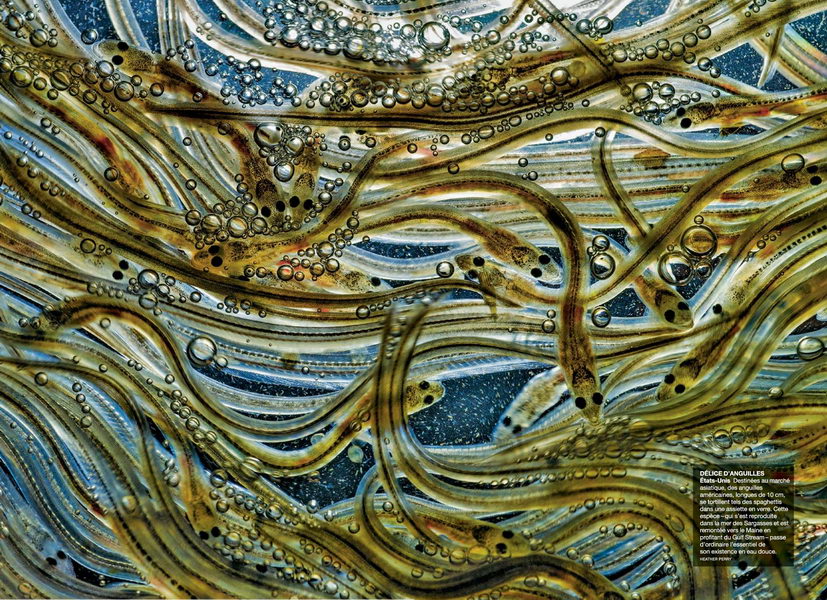

Délice d'Anguilles : L'Anguille d'Amérique (Anguilla rostrata)

Anguilloidei (3 familles, 5 genres, 41 espèces), Anguillidae (1 genre), Anguilla (19 espèces) |

NATIONAL GEOGRAPHIC N°192 > Septembre > 2015 |

|

L'Épopée de l'Anguille Européenne (Anguilla anguilla)

Anguilloidei (3 familles, 5 genres, 41 espèces), Anguillidae (1 genre), Anguilla (19 espèces) |

SCIENCES ET AVENIR N°808 > Juin > 2014 |

|

Cette Anguille est un Fossile Vivant (Protanguilla palau)

Protanguillidae (1 genre), Protanguilla (1 espèce) |

ÉVOLUTION |

Ce poisson présente les caractéristiques d'anguilles ayant vécu il y a 200 millions d'années. Ce poisson présente les caractéristiques d'anguilles ayant vécu il y a 200 millions d'années.

C'est bien une curieuse anguille que des chercheurs japonais ont découverte au fond d'une grotte sous-marine de l'archipel de Palau, dans le Pacifique. Ce petit poisson brun ne ressemble en rien aux 19 familles d'anguilles connues. L'analyse de son ADN a révélé qu'il appartient à une famille inconnue, baptisée Protanguilla, qui serait apparu il y a 220 millions d'années. Avec sa grande tête, son corps court et ses rayures sur la nageoire caudale, ce poisson présente les caractéristiques d'anguilles ayant vécu il y a environ 200 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Il s'agit donc d'un fossile vivant des premières anguilles apparues sur terre.

O.D. - SCIENCE & VIE > Novembre > 2011 |

|

Anguilles : Leurs Secrets sont désormais Balisés (Anguilla anguilla)

Anguilloidei (3 familles, 5 genres, 41 espèces), Anguillidae (1 genre), Anguilla (19 espèces) |

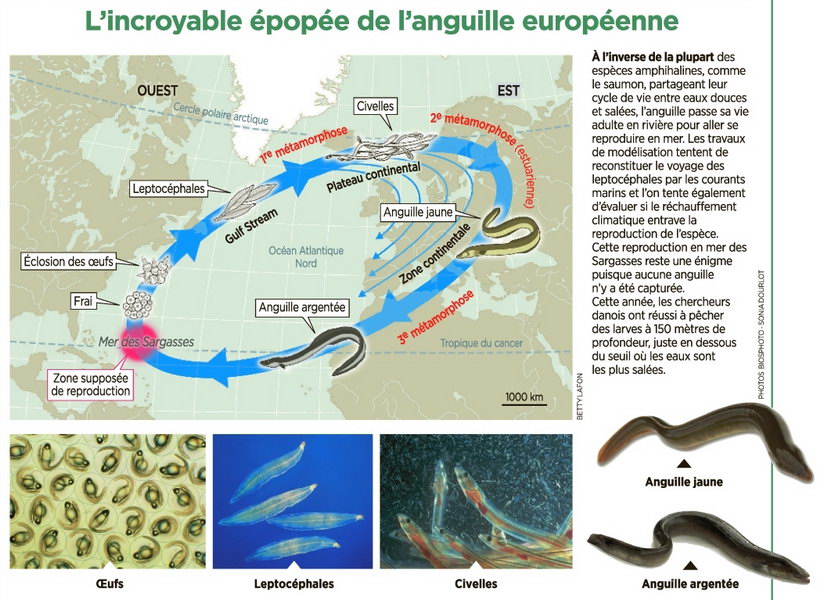

Si le cycle de vie de l'anguille européenne dans les eaux continentales est bien connu, la migration de frai, elle, reste une énigme. On pense, depuis 1922, qu'elle se reproduit dans la mer des Sargasses, mais personne n'a jamais pu le démontrer. Aujourd'hui, un vaste programme de recherche européen compte bien percer le mystère de sa reproduction... Et il y a urgence, car l'anguille fait partie des espèces très menacées. Si le cycle de vie de l'anguille européenne dans les eaux continentales est bien connu, la migration de frai, elle, reste une énigme. On pense, depuis 1922, qu'elle se reproduit dans la mer des Sargasses, mais personne n'a jamais pu le démontrer. Aujourd'hui, un vaste programme de recherche européen compte bien percer le mystère de sa reproduction... Et il y a urgence, car l'anguille fait partie des espèces très menacées.

C'est l'une des plus impressionnantes prouesses du règne animal. Afin de se reproduire, l'anguille européenne entame une migration marathon qui la mène jusqu'en mer des Sargasses, de l'autre côté de l'océan Atlantique, au nord-est des Antilles. Soit, depuis les rivières et les eaux saumâtres du Vieux continent, un périple à la nage de plus de 5.000 à 7.000 km !

Mais c'est aussi l'une des plus grandes énigmes du monde marin. Car, à ce jour, aucune anguille adulte n'a jamais été pêchée en mer. Aucune ponte n'a jamais été observée du côté de la mer des Sargasses, zone où l'on a juste capturé les plus petites larves de cette espèce. Et personne n'a même jamais vu un seul œuf d'anguille. Autant dire que les scientifiques ne savent presque rien sur cette formidable migration. Dès lors, les questions se bousculent : les anguilles européennes fraient-elles toutes en ce lieu unique ? Comment s'y rendent-elles ? Quelles routes empruntent-elles et combien de temps mettent-elles ?

FAITS & CHIFFRES -

Parmi les 19 espèces d'Anguilla, poisson au corps serpentiforme communément appelé "anguille", seules deux fréquentent l'océan Atlantique : l'anguille américaine (Anguilla rostrata) et l'anguille européenne (Anguilla anguilla). Toutes deux se reproduisent probablement dans la mer des Sargasses. L'anguille peut atteindre jusqu'à 150 cm de long et vit en moyenne vingt ans - mais des individus âgés de plus de 90 ans ont été trouvés ! Dans les années 1980, sa pêche employait plus de 25.000 personnes et générait 200 millions d'euros par an dans 15 pays européens. |

UN ÉCLAIRAGE SURPRENANT : Un vaste programme de recherche européen, baptisé Eeliad (European Eels in the Atlantic : Assessment of Their Oecline), a l'ambition d'apporter quelques réponses. Fort d'un budget de 4 millions d'euros sur quatre ans et regroupant pas moins de douze instituts (dont, en France, l'Ifremer, le Cemagref ou le Muséum national d'histoire naturelle), il prévoit de poser 200 balises sur des anguilles afin de les suivre dans leur migration de frai. Eeliad rompt ainsi radicalement avec les études précédentes qui concernaient seulement un nombre réduit d'individus et allaient rarement au-delà des eaux côtières. Et, déjà, une première série de résultats éclaire de manière surprenante les prémices de l'odyssée marine de l'anguille européenne.

OÙ SE REPRODUISENT-ELLES ? Il est grand temps ! Car la fascinante créature est aujourd'hui menacée. Les rapports scientifiques sur l'état des stocks de juvéniles sont alarmants : ces derniers autaient décliné de 95 à 98 % depuis 1980 selon la Cites (la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Or, la destruction de l'habitat naturel, la pollution, les barrages hydroélectriques et une pêche excessive ne suffisent pas à expliquer un tel déclin (encadré). Espérons que les connaissances engrangées grâce à Eeliad permettront d'enrayer l'hécatombe.

LES RAISONS D'UNE RARÉFACTION - Dans les années 1990, environ 30.000 tonnes d'anguilles étaient pêchées chaque année. Mais depuis, ces captures ont dégringolé selon la Cites (convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction), pour se situer désormais aux alentours de 5.000 à 10.000 tonnes. Comment expliquer une telle chute ? "La surpêche est un facteur aggravant mais pas déclenchant", souligne Eric Feunteun, du Muséum national d'histoire naturelle. L'anguille européenne souffre en effet de la dégradation de son milieu naturel, liée à la construction de barrages, à la pollution des eaux ou à la disparition de nombreuses zones humides. "En plus, avec l'introduction dans les années 1980 de l'anguille japonaise, est arrivé un ver parasite pathogène pour Anguilla anguilla", précise Patrick Prouzet de l'ifremer. Le ver, responsable de l'anguillicolose, se fixe sur la vessie natatoire du poisson et réduit considérablement sa capacité de nage. Enfin, avec le changement climatique, le Gulf Stream dérive de plus en plus vers le nord : les larves d'anguilles voient ainsi leur migration vers les eaux douces se rallonger dangereusement. Pour autant, toutes ces explications cumulées, n'expliquent pas un tel déclin. |

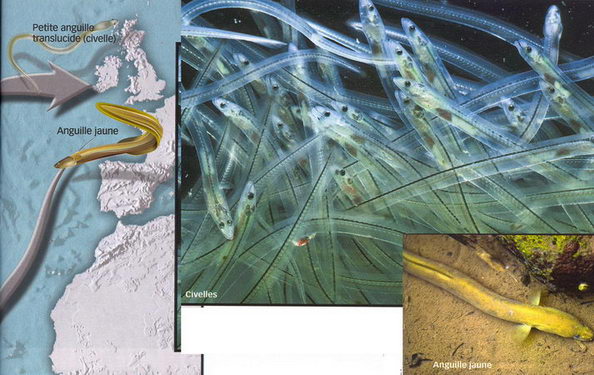

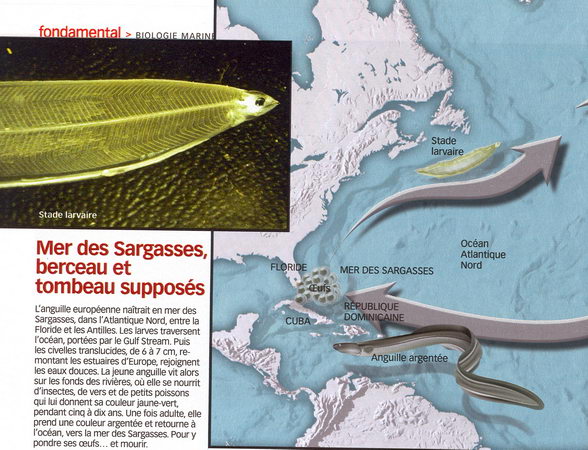

Mais pour mieux comprendre l'enjeu de ce programme, il faut d'abord mesurer l'ampleur de nos lacunes. De l'anguille européenne, Anguilla anguilla - c'est son nom scientifique -, on ne connaît qu'une partie de son étonnant cycle de vie. Dès la fin de l'été, elle arrive de l'océan sous forme d'alevin, une petite anguille translucide de 6 à 7 cm, incapable de s'alimenter car son appareil digestif n'est pas encore fonctionnel. Appelé "civelle" dans la région de la Loire ou "pibale" dans celle de la Gironde, ce bébé anguille remonte les estuaires pour rejoindre les eaux douces en amont. Au passage, les pêcheurs l'attendent de pied ferme : la civelle constitue un mets très prisé, dont le prix au kilo peut dépasser 1000 € sur les marchés asiatiques !

Une fois la limite d'influence de la marée dépassée, la jeune anguille se transforme progressivement. Elle se sédentarise et adopte un comportement benthique (elle vit sur les fonds). Elle se nourrit d'insectes, de vers et de petits poissons, ce qui lui donne une coloration jaune-vert, d'où son surnom "d'anguille jaune". Au bout de cinq à dix années en eau douce, lorsqu'elle est prête à pondre, elle se métamorphose de nouveau. Plus musclée et dotée cette fois de reflets métalliques, "l'anguille argentée" reprend à la fin de l'été et au début de l'automne le chemin inverse jusqu'à l'océan. Elle part lâcher ovules et spermatozoïdes en eau salée, bien loin des côtes européennes. Une fois la limite d'influence de la marée dépassée, la jeune anguille se transforme progressivement. Elle se sédentarise et adopte un comportement benthique (elle vit sur les fonds). Elle se nourrit d'insectes, de vers et de petits poissons, ce qui lui donne une coloration jaune-vert, d'où son surnom "d'anguille jaune". Au bout de cinq à dix années en eau douce, lorsqu'elle est prête à pondre, elle se métamorphose de nouveau. Plus musclée et dotée cette fois de reflets métalliques, "l'anguille argentée" reprend à la fin de l'été et au début de l'automne le chemin inverse jusqu'à l'océan. Elle part lâcher ovules et spermatozoïdes en eau salée, bien loin des côtes européennes.

La phase continentale est donc relativement bien connue. Mais au-delà, le poisson a toujours gardé ses mystères. D'où viennent les civelles ? Où repartent les anguilles argentées ? Autrement dit, à quel endroit se reproduit Anguilla anguilla ? Dans l'antiquité, Aristote affirmait que le poisson longiforme sortait des entrailles de la Terre, telle une plante un jour de pluie ! N'ayant jamais vu ni larves ni œufs, on pensait aussi qu'elle naissait des amours d'une murène et d'une vipère. Puis en 1897, l'Italien Giovanni Battista Grassi remarque que Leptocephalus brevirostris, un petit poisson aplati et transparent, n'est en fait rien d'autre... qu'une larve d'anguille ! Pour la première fois, Anguilla anguilla est repérée en mer. Il s'agit donc bien d'un grand migrateur, alternant des phases marines et des phases continentales. On parle de poisson "amphihalin" (qui vit aussi bien en eau douce qu'en eau salée) "thalassotoque" (qui se reproduit en mer).

Comme le leptocéphale a été capturé en Méditerranée, les scientifiques de l'époque en déduisent logiquement qu'ils ont trouvé par la même occasion l'aire de reproduction de l'anguille européenne. Hélas ! L'hypothèse est vite ruinée. En 1905, le Danois Johannes Schmidt découvre un autre leptocéphale, mais au large des îles Féroé. Or la larve, dépourvue de moyens de natation, n'a pas pu nager depuis le bassin méditerranéen jusqu'au nord de l'Ecosse. Il faut donc chercher ailleurs la zone de ponte. Heureusement, Johannes Schmidt a l'idée de remonter l'unique courant qui traverse la région des Féroé. En chemin, les larves se font de plus en plus petites, deviennent difficilement repérables. Mais en 1922, sa persévérance est récompensée : il récolte en mer des Sargasses des larves de 4 mm environ, fraîchement écloses !

C'est donc là, dans la partie occidentale de l'Atlantique, que l'anguille européenne viendrait frayer et mourir. Au milieu d'une mer calme, sans vent ni vagues, où les eaux sont chaudes jusqu'à 1000 mètres de profondeur : des conditions idéales pour l'éclosion des œufs. Les larves seraient ensuite principalement véhiculées par le Gulf Stream qui irrigue toute l'aire de colonisation de l'animal, de la Mauritanie à la mer de Barents. Voilà à peu près tout ce que l'on savait de la migration du poisson jusqu'au lancement d'Eeliad en 2008. Les scientifiques butaient toujours sur les mêmes interrogations depuis la découverte de Johannes Schmidt. Quel est le parcours exact suivi par les anguilles argentées ? Quels courants océaniques utilisent-elles ? À quelle vitesse progressent-elles ? Quelle proportion meurt pendant le voyage ?

Une balise Argos révolutionnaire d'à peine 30 g vient enfin d'élucider une part du mystère. Miniature et largable, elle a suivi l'anguille à la trace sur le tiers du parcours, une première ! D'un coût de 3500 € pièce, l'engin est attaché à un étrier accroché par chirurgie sur le dos du poisson (->). Toutes les deux minutes, ses capteurs enregistrent la température, la profondeur, la lumière et la salinité. Comme aucune information ne peut être transmise à travers la masse d'eau, la balise est programmée pour se détacher automatiquement Une balise Argos révolutionnaire d'à peine 30 g vient enfin d'élucider une part du mystère. Miniature et largable, elle a suivi l'anguille à la trace sur le tiers du parcours, une première ! D'un coût de 3500 € pièce, l'engin est attaché à un étrier accroché par chirurgie sur le dos du poisson (->). Toutes les deux minutes, ses capteurs enregistrent la température, la profondeur, la lumière et la salinité. Comme aucune information ne peut être transmise à travers la masse d'eau, la balise est programmée pour se détacher automatiquement  lorsque l'anguille est considérée comme morte, à savoir lorsqu'elle ne change pas de profondeur pendant cinq jours. L'appareil remonte alors à la surface et sa position géographique ainsi que les informations recueillies au cours du voyage sont envoyées par satellites. Le tour est joué. lorsque l'anguille est considérée comme morte, à savoir lorsqu'elle ne change pas de profondeur pendant cinq jours. L'appareil remonte alors à la surface et sa position géographique ainsi que les informations recueillies au cours du voyage sont envoyées par satellites. Le tour est joué.

Dès décembre 2008, pas moins de 76 anguilles ont été équipées de ces balises Argos nouvelle génération, la moitié en Irlande et l'autre moitié en France. Dans ce dernier pays, les anguilles provenaient de la Loire où elles ont été capturées par des pêcheurs professionnels entre Tours et Ancenis. Une fois équipées, elles ont ensuite été larguées à l'ouest de Saint-Nazaire. Et, un à plusieurs mois plus tard, pas moins de 70 balises sont remontées à la surface et ont livré leurs informations (<-). "Nous n'avions jamais eu un tel retour dans ce type d'études", se félicite Eric Feunteun, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et membre d'Eeliad.

POURQUOI LE JOUR NAGENT-ELLES PAR 500 MÈTRES DE FOND ? Les balises révèlent d'étranges parcours. Les enregistrements de luminosité aident à retracer la trajectoire en donnant une longitude par rapport à l'heure de lever du soleil. Certaines anguilles, au lieu de prendre la direction de la mer des Sargasses, filent droit vers le nord ! La température, elle, peut témoigner d'un tragique destin. Une balise vire brusquement de 4 à 6°C, affiche quelques heures plus tard 37°C, redescend et grimpe à 39°C. Traduction ? L'anguille a été mangée par un poisson, dont le sang est un peu plus chaud que l'eau, qui lui-même a été dévoré par un mammifère, animal au sang encore plus chaud. Enfin, la balise a fini son parcours dans l'estomac d'un oiseau ! La prédation n'épargne donc pas les migratrices.

Mais deux résultats inattendus ont totalement surpris les scientifiques. Tout d'abord, au fil de leur migration, les anguilles ne cessent de plonger le jour, à 500 mètres en moyenne (pour échapper à leur prédateur ?) avant de remonter la nuit à la surface (pour économiser de l'énergie ?). Anguilla anguilla descend même parfois pendant plusieurs heures à 2°C, une température qui correspond à son état de repos quand elle est en rivière ! Incapables d'expliquer un tel comportement, les scientifiques supposent que cette alternance joue un rôle dans la maturation sexuelle de l'animal : au Japon en effet, des anguilles soumises en captivité à des changements de température quotidiens voient leurs organes sexuels se développer. Leur vitesse de nage intrigue également. Au bout d'un mois, trois anguilles sont arrivées aux Açores, affichant un score de 45 km/h !

"D'un point de vue énergétique, c'est incroyable : cela représente une longueur de corps par seconde, précise Eric Feunteun. C'est comme si nous, les hommes, faisions du 15 km/h, soit un footing non stop nuit et jour pendant plus d'un mois"... Toutefois, la moyenne se situe plutôt aux alentours de 25 km/h, soit... une vitesse insuffisante pour atteindre la mer des Sargasses en mai, période supposée de reproduction ! D'ailleurs, aucune des anguilles marquées ne dépasse la mer des Açores, située au tiers du trajet. Est-ce les balises qui les ralentissent et les condamnent ? Faut-il au contraire croire à un fort taux de mortalité naturelle au cours de cette pénible migration de frai ? Les scientifiques continuent leur investigation. Une seconde série de balises, moins gênantes, doivent être posées d'ici à 2011, date de la fin d'Eeliad. En attendant, si une balise a été perdue, cinq autres voyagent encore sur le dos d'anguilles europénnes. Un jour ou l'autre, c'est sûr, elles se détacheront. Elles émettront alors peut-être depuis la mer des Sargasses, mettant fin à une énigme de plusieurs siècles.

R.B. - SCIENCE & VIE > Février > 2010 |

|

|

|