HESS : Une Fenêtre sur la Violence de l'Univers |

En révélant la lumière des photons gamma, le quatuor de télescopes HESS lève enfin le voile sur le mystèrieux phénomène qui secoue les astres les plus violents : l'accélération du rayonnement cosmique.

"L'essentiel est invisible pour les yeux". Saint-Exupéry. Car la lumière visible n'est qu'une infime partie du rayonnement que nous envoient les astres de l'Univers. Etoiles, galaxies, gaz et poussières émettent aussi de l'infrarouge et du rayonnement radio à basse énergie, ainsi que de l'ultraviolet, du rayonnement X ou du rayonnement gamma, du côté des hautes énergies. Des rayonnements très précieux pour qui cherche à percer les secrets du cosmos. Car ce sont les seuls indices accessibles dont on dispose pour connaître la composition chimique des astres, et les conditions qui y règnent. On sait par exemple que la Voie lactée contient de gigantesques nuages d'hydrogène froid d'après ses émissions radio. Les rayonnements X et gamma, quant à eux, sont les révélateurs des phénomènes les plus chauds et violents de l'Univers, comme les explosions d'étoiles, ou les tourbillons de matière tombant dans les trous noirs.

Mais tout au bout du spectre électromagnétique, un domaine demeure encore très obscur aux astronomes : celui du rayonnement gamma dit de "haute énergie". Une lacune d'autant plus remarquable que c'est le seul rayonnement qui puisse nous éclairer sur un phénomène qui se produit dans les astres les plus violents : l'accélération du rayonnement cosmique. De quoi s'agit-il ? D'une "pluie de particules" - essentiellement des protons - dont on sait qu'elle parvient jusque sur Terre, mais dont l'origine exacte demeure un mystère... depuis 1916, date à laquelle ce rayonnement fut détecté par l'Autrichien Viktor Hess.

Mais les choses sont enfin en train de changer. Car en hommage à ce pionnier de l'étude du rayonnement cosmique, une expérience a été baptisée HESS, pour High Energy Stereoscopic System, soit "système stéréoscopique à haute énergie". Mission ? Récolter la lumière émanant des photons gamma, via quatre télescopes installés à 1800m d'altitude sur le plateau de Namibie. Et depuis trois ans, ce quatuor n'en finit plus de livrer des résultats aussi passionnants qu'inattendus. À commencer par des sources célestes qui n'ont jamais été observées auparavant, et dont la nature reste mystérieuse.

Pourquoi les astronomes ont-ils attendu si longtemps avant d'explorer ce domaine de l'astronomie ? Parce que les photons gamma sont rares et se laissent difficilement attraper. D'autant qu'ils n'arrivent pas jusqu'au sol, car l'atmosphère nous protège de ce rayonnement. Dans les années 90, les astronomes eurent donc l'idée de recourir à des satellites. Logique. Sauf que si cette approche spatiale a permis de défricher le terrain, elle s'est vite heurtée à une limite : les photons gamma d'énergie supérieure à 1011 eV (0,1 TeV) sont tellement rares - un photon gamma par mois et par mètre carré au sommet de l'atmosphère - qu'il faudrait envoyer dans l'espace des instruments de plusieurs dizaines de mètres de diamètre pour espérer en collecter suffisamment à des fins d'analyse ! Du coup, l'idée de revenir sur Terre s'est imposée. Avec toujours la même contrainte : comment détecter des photons qui s'arrêtent à l'atmosphère ? Eh bien, en utilisant justement l'atmosphère comme un gigantesque détecteur !

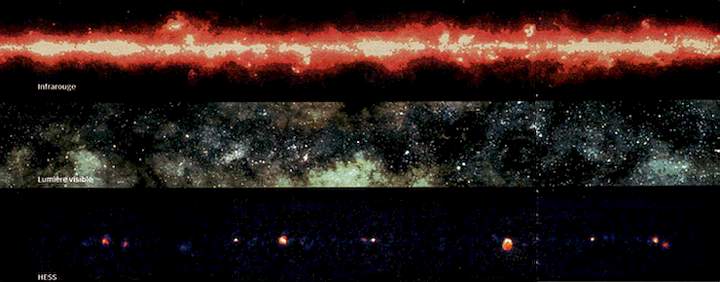

Voici la Voie lactée vue dans trois gammes d'énergie. L'infrarouge révèle les poussières interstellaires, l'image en visible montre les étoiles. La carte obtenue par HESS dévoile, elle, des sources gamma (en rouge) le long du plan galactique.

ULTRASENSIBLE, ULTRARAPIDE

Pour comprendre, il faut savoir que lorsqu'ils parviennent au sommet de l'atmosphère, les photons gamma cognent les molécules d'air, créant ainsi une gerbe de particules ultrarapides, dites "relativistes". Or, ces gerbes produisent de brefs éclairs de lumière bleutée (baptisée lumière Cerenkov), située dans le domaine du visible. Mais inutile de tenter de détecter cette lumière avec vos yeux : les éclairs Cerenkov durent entre 2 et 3 nanosecondes (un milliardième de seconde) ! Avec des caméras ultrarapides, on peut toutefois les enregistrer, afin de remonter aux photons gamma incidents, et les localiser.

MOISSON DE DÉCOUVERTES

Première zone cartographiée une portion de ciel autour du centre de notre Galaxie, une région riche en astres violents. Et là, surprise : alors que, jusqu'ici, on ne voyait rien à ces niveaux d'énergies, HESS détecte des sources. "Nous avons été stupéfaits par le nombre de sources gamma que nous pouvions détecter", confie Michael Punch, porte-parole de l'expérience HESS pour la France. Et surtout, parmi les 28 sources galactiques découvertes à ce jour, quelques-unes n'avaient pas de contreparties évidentes dans les autres longueurs d'onde.

Quelle est la nature de ces sources, baptisées par les chercheurs "accélérateurs sombres", qui réservent leur émission à ces plus hautes énergies ? Pour l'heure, les théoriciens en sont réduits aux conjectures : il pourrait s'agir d'associations particulières d'étoiles jeunes, ou bien des restes de supernovae (explosions d'étoiles massives) d'un genre particulier, dont l'émission dans le domaine gamma dominerait.

Si ces sources restent mystérieuses, d'autres, bien connues par ailleurs, et observées par HESS, ont permis de valider une théorie sur l'accélération des rayons cosmiques. Depuis plusieurs décennies en effet, des astrophysiciens défendaient l'idée que l'accélération des rayons cosmiques se produit dans les vestiges de supernovae, où l'on trouve des ondes de chocs et des milieux turbulents. Les télescopes de HESS ont observé deux restes de supernovae dont le choc émettait des photons gamma de 1013 eV. Or, en raison des mécanismes de prodution en jeu, des photons gamma de cette énergie proviennent d'électrons ou de protons qui ont été accélérés jusqu'à une énergie de 1014 eV. La corrélation entre les cartes gamma obtenues par HESS et l'émission en rayons X a plaidé en faveur des protons. Une observation qui corrobore l'hypothèse que les chocs des restes de supernovae accélèrent les rayons cosmiques.

Des résultats récents vont même plus loin, puisque des astronomes de la collaboration HESS ont annoncé en février dernier la découverte d'une source gamma associée à un amas stellaire d'étoiles jeunes, un ensemble d'étoiles enfouies dans un nuage d'hydrogène. Les plus massives d'entre elles émettent des vents supersoniques qui forment des chocs analogues aux chocs de supernovae. La présence d'une émission gamma de haute énergie dans cette région indique que les vents rapides sont également de bons candidats pour l'accélération des rayons cosmiques...

Mais les résultats de HESS ne concernent pas uniquement la Voie lactée : dès que le quatuor de télescopes a été pointé vers les autres galaxies, la moisson ne s'est pas fait attendre. Durant l'été 2006, HESS a notamment détecté un quasar - une galaxie très compacte qui abriterait un trou noir - au moment où il entrait en éruption, devenant brièvement l'astre le plus brillant du ciel dans le domaine gamma. l'émission gamma des quasars lointains permet d'évaluer la quantité de fond diffus infrarouge, rayonnement qui émane des premières étoiles et galaxies de l'Univers. Ce rayonnement infrarouge, qui baigne tout l'Univers, agit en effet comme un voile sur le rayonnement gamma. S'il est intense, on ne voit pas l'émission des quasars très lointains. Les astronomes ont ainsi sondé l'univers lointain dans le domaine gamma, et ont pu en déduire une limite supérieure sur l'intensité de ce rayonnement de fond. Un résultat qui permet d'éliminer la théorie selon laquelle une population d'étoiles extrêmement massives (supérieures à 100 masses solaires) aurait précédé les premières galaxies.

Au final, le tableau de chasse de HESS est éloquent : "En trois ans, HESS a découvert 38 sources célestes de rayons cosmiques, dont 31 inédites, parmi lesquelles 10 sources extragalactiques et 28 galactiques" énumère Michael Punch avec fierté. Non sans raison lorsqu'on sait que les concurrents sont loin d'avoir des résultats équivalents. Reste une étroite gamme d'énergie encore non-couverte, entre 1010 et 1011 eV. Pour combler cette lacune, il faudra attendre l'envoi de GLAST (Gamma ray Large Area Space Telescope, "télescope spatial à grande surface collectrice pour le rayounement gamma"), un satellite de la Nasa qui devrait être lancé fin 2007, et HESS 2, l'extension de HESS à plus basse energie en 2009. Quant à la compréhension des phénomènes qui se cachent derrière les sources gamma, elle nécessite d'autres observations, dans toutes les longueurs d'onde...

P.P. - SCIENCE & VIE > Avril > 2007 |