Les Récentes Chutes de Météorites |

Un Bolide vu depuis l'Espace |

CIEL & ESPACE N°565 > Juin-Juillet > 2019 |

Météorite Almahata Sitta (Soudan) : le Diamant d'une Planète Disparue |

A.C. - SCIENCE & VIE N°1210 > Juillet > 2018 |

Météorite du Lac Tagish : Caillou du Bout du Monde |

M.F. - SCIENCE & VIE N°1190 > Novembre > 2016 |

Chute de Météorite : Un Premier Mort |

V.N. - SCIENCE & VIE N°1183 > Avril > 2016 |

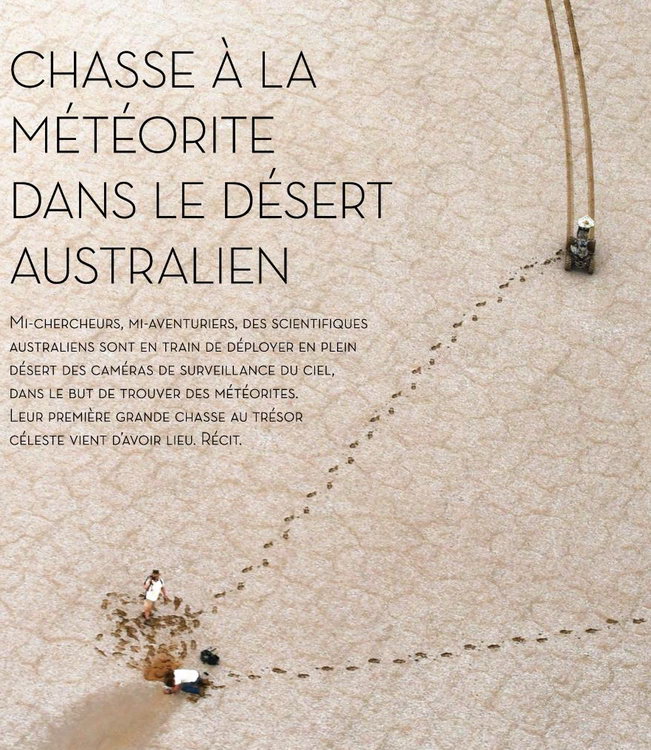

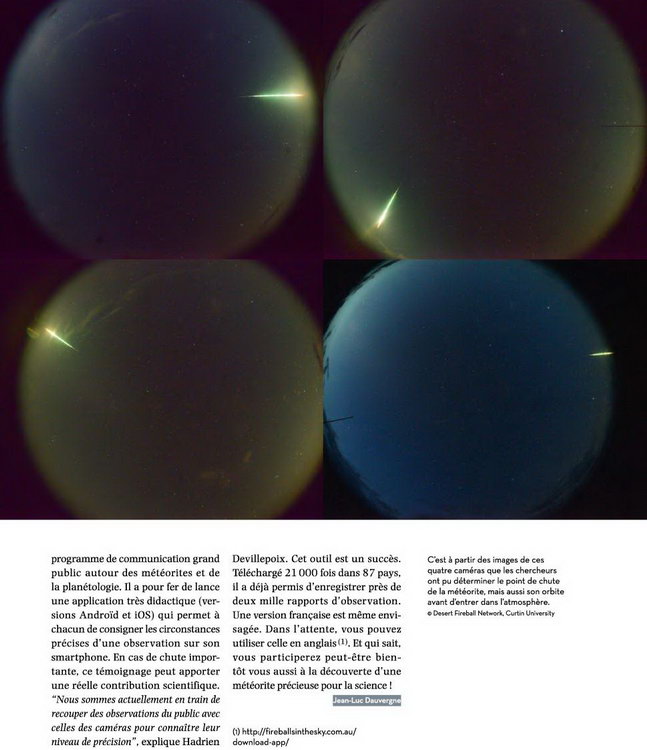

Chasse à la Météorite dans le Désert Australien |

J.-L.D. - CIEL & ESPACE N°546 > Mars-Avril > 2016 |

Impact Majeurs dans l'Histoire Récente |

LES MYSTÈRES DE LA SCIENCE N°7 > Août-Septembre > 2015 |

Qu'apprend-on des Météorites récoltées sur Terre ? |

Le Muséum national d'histoire naturelle et l'université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) ont lancé un appel pour récupérer des météorites tombées près de Draveil (Essonne) en juillet. Quelles informations apportent-elles aux scientifiques ?

Le Muséum national d'histoire naturelle et l'université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) ont lancé un appel pour récupérer des météorites tombées près de Draveil (Essonne) en juillet. Quelles informations apportent-elles aux scientifiques ?

C'est une véritable pluie de météorites qui s'est abattue sur la France l'été dernier entre la Bretagne et l'Ile-de-France, notamment à Draveil (Essonne) le 13 juillet. Parmi les quelques spécimens officiellement récoltés et recensés, l'un pèse plus de 5 kg. "Pour les scientifiques, ces objets sont potentiellement très précieux, car ils peuvent contenir des informations inédites", explique Brigitte Zanda, spécialiste des météorites au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). C'est par exemple le cas de la météorite Paris qui a rejoint les collections du MNHN en 2010 grâce à une collaboration avec les chercheurs de l'université Pierre-et-Marie Curie (UMPC). "Elle pourrait relancer l'hypothèse d'une origine extraterrestre des molécules élémentaires de la vie sur Terre".

Outre les origines de la vie, c'est aussi les origines de la Terre, du système solaire et même de la Galaxie qu'il faut chercher dans ces cailloux. Pour bien comprendre, il faut revenir à la formation des étoiles. Tout commence par un gigantesque nuage de poussières dans le milieu interstellaire. Un événement particulier, comme l'explosion d'une étoile, provoque l'effondrement de ce nuage sur lui-même. Conséquence : la force gravitationnelle augmente et le phénomène s'emballe. Les poussières qui constituent le disque protoplanétaire environnant vont alors peu à peu s'agréger pour former des corps plus ou moins gros : planètes, astéroïdes... La température et la pression au centre du nuage - donc de la jeune étoile - sont tellement élevées que des réactions nucléaires se déclenchent qui, à partir de l'hydrogène, vont donner naissance aux différents éléments chimiques que nous connaissons sur Terre (hélium, oxygène, carbone, fer, etc). L'effondrement continue son ouvre jusqu'à l'explosion finale, à l'origine d'une supernova - une étoile à l'agonie - libérant les nombreux éléments chimiques qui se sont formés.

Dans le cas du Soleil - qui comme chacun le sait, est une étoile -, les événements se déroulent de la même manière. Sauf qu'ils ne vont pas jusqu'à la formation d'une supernova, le Soleil n'étant pas assez massif. Mais il apparaît que les éléments le composant préexistaient dans le nuage de poussières primitif. "Ils proviennent de la formation d'étoiles plus anciennes. Les planètes ainsi que tous les objets qui se promènent dans notre système solaire et qui se sont formés dans le disque protoplanétaire ont donc la même composition chimique que le Soleil, à quelques détails près", explique Brigitte Zanda. L'examen des météorites, elles-mêmes issues d'une accrétion de matière du disque protoplanétaire, peut donc nous renseigner sur la formation du système solaire. La structure de certaines d'entre elles comporte des chondres (petits grains) et des inclusions réfractaires (agrégats minéraux), noyées dans une matrice, qui se sont formés à haute température, les premières à partir d'un matériau condensé à des températures plus élevées que les deuxièmes. Première hypothèse : les inclusions réfractaires se sont formées plus près du Soleil. Autre hypothèse : les chondres ont été formés quelques millions d'années après les inclusions fractaires, quand la température à proximité du Soleil était un peu moins forte. Dans tous les cas, ces deux structures représentent des archives de la formation du système solaire. Quant à la matrice des météorites, elle s'est formée à partir du matériau froid du disque, probablement hérité du milieu interstellaire, celui-là même qui, comme nous l'avons vu plus haut, a servi à fabriquer notre soleil. Mais à la différence des chondres et des inclusions réfractaires, elle n'a pas subi les transformations d'un chauffage à haute température. Aussi constitue-t-elle des archives de la galaxie. L'étude de la structure et de la chimie des météorites est donc un bon moyen d'interroger la mémoire de notre univers.

O.H. - SCIENCES ET AVENIR N°778 > Décembre > 2011 |

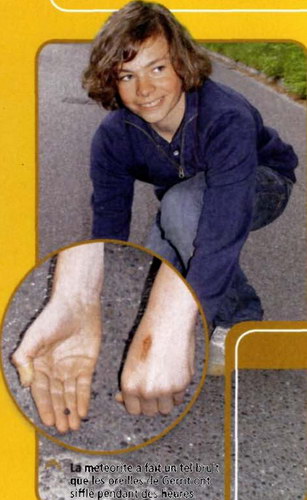

Frôlé par une Météorite |

En juin, Gerrit Blank est devenu un héros : cet Allemand de 14 ans a été percuté par une météorite !

En juin, Gerrit Blank est devenu un héros : cet Allemand de 14 ans a été percuté par une météorite !

De la taille d'un petit pois, elle lui a frôlé la main à 48.000 km/h (48 fois la vitesse d'un avion ).

Résultat : une cicatrice de 8 cm ! Le caillou a fini son voyage sur la route, y creusant un petit cratère.

No panic : on a 7 fois plus de chances de gagner le jackpot au loto que d'être touché par une météorite...

SCIENCE & VIE DÉCOUVERTES > Septembre > 2009 |

La Chute d'un Astéroïde a été Suivie pour la première fois |

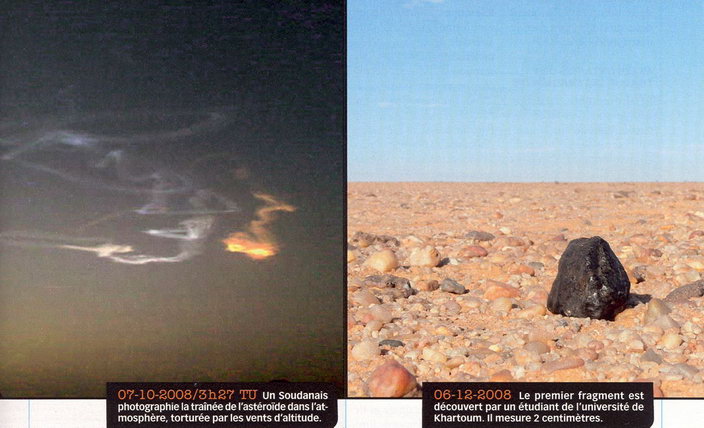

Un astéroïde aperçu en octobre 2008 au voisinage de la Terre a mobilisé la communauté des astrophysiciens, qui ont réussi à suivre sa trajectoire jusqu'à son explosion dans l'atmosphère. Mieux, ils ont découvert plus de 280 fragments éparpillés dans le désert soudanais. Ils viennent de publier leurs résultats.

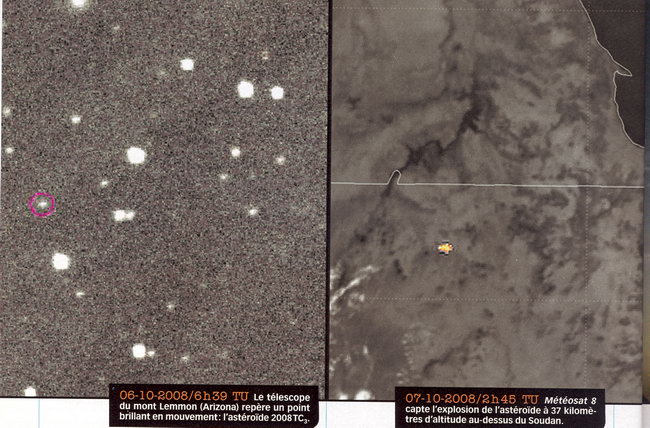

Minuit, le 6 octobre 2008. Richard Kowalski est devant son ordinateur à l'observatoire du mont Lemmon, dans l'Arizona. Un point mouvant s'affiche sur l'écran... Un astéroïde frôlant la planète ? Il transfère illico ses coordonnées au Minor Planet Center de Cambridge, qui calculeautomatiquement les trajectoires. Aucun doute possible : l'astéroïde, car c'en est bien un, file à vitesse phénoménale vers la Terre. Du jamais-vu : 100 % de probabilité de collision ! Nommé 2008 TC3, il devrait heurter le nord du Soudan moins de 13 heures plus tard, le 7 octobre à 2 h 46 en temps universel (TU), 5 h 46 heure locale. Heureusement, le projectile ne mesure que 4 mètres. Il se désagrégera en centaines de fragments à son entrée dans l'atmosphère. Mais cela n'enlève rien à l'ampleur de l'événement car pour la première fois, le directeur du Minor Planet Center compose le numéro d'urgence de la Nasa pour annoncer l'incroyable nouvelle : la Terre va être percutée ! Un bulletin d'alerte est immédiatement publié, qui fait le tour du monde. Les mails pleuvent, la communauté des astrophysiciens s'agite : "Impact ce soir !" Les télescopes du monde entier sont mis à contribution pour suivre le projectile. Vingt-six d'entre eux réalisent près de 600 observations, jusqu'à ce qu'une heure avant l'impact, 2008 TC3 se dissimule dans l'ombre de la Terre.

Minuit, le 6 octobre 2008. Richard Kowalski est devant son ordinateur à l'observatoire du mont Lemmon, dans l'Arizona. Un point mouvant s'affiche sur l'écran... Un astéroïde frôlant la planète ? Il transfère illico ses coordonnées au Minor Planet Center de Cambridge, qui calculeautomatiquement les trajectoires. Aucun doute possible : l'astéroïde, car c'en est bien un, file à vitesse phénoménale vers la Terre. Du jamais-vu : 100 % de probabilité de collision ! Nommé 2008 TC3, il devrait heurter le nord du Soudan moins de 13 heures plus tard, le 7 octobre à 2 h 46 en temps universel (TU), 5 h 46 heure locale. Heureusement, le projectile ne mesure que 4 mètres. Il se désagrégera en centaines de fragments à son entrée dans l'atmosphère. Mais cela n'enlève rien à l'ampleur de l'événement car pour la première fois, le directeur du Minor Planet Center compose le numéro d'urgence de la Nasa pour annoncer l'incroyable nouvelle : la Terre va être percutée ! Un bulletin d'alerte est immédiatement publié, qui fait le tour du monde. Les mails pleuvent, la communauté des astrophysiciens s'agite : "Impact ce soir !" Les télescopes du monde entier sont mis à contribution pour suivre le projectile. Vingt-six d'entre eux réalisent près de 600 observations, jusqu'à ce qu'une heure avant l'impact, 2008 TC3 se dissimule dans l'ombre de la Terre.

ENTRÉE À 40.000 KM/H DANS L'ATMOSPHÈRE

ENTRÉE À 40.000 KM/H DANS L'ATMOSPHÈRE

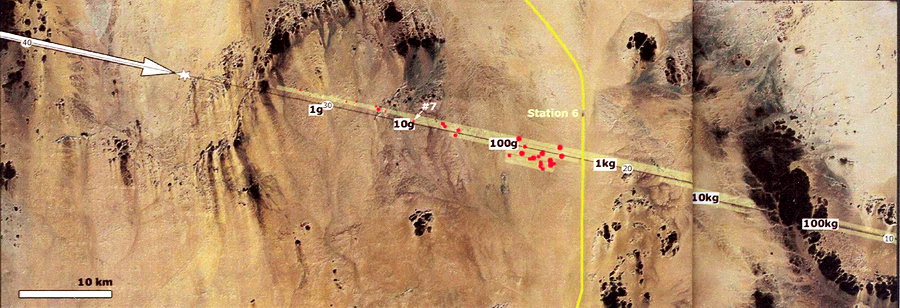

On voit la trajectoire de l'astéroïde et la localisation des fragments (points rouges ->).

Trente-cinq minutes avant l'heure H, Ron de Porter, pilote du vol 592 d'Air France KLM qui relie Johannesburg à Amsterdam, est prévenu de l'impact par un météorologue. De son cockpit, il calcule que 2008 TC3 devrait passer à 1400 km de son appareil. À l'heure dite, l'astéroïde fait son entrée dans l'atmosphère à 40.000 km/h. Sous le choc, il se disloque. L'explosion est gigantesque : un dixième de la puissance de la bombe d'Hiroshima ! Ron de Porter et son équipage admirent le spectacle, éberlués. La lueur n'échappe pas non plus aux satellites météorologiques, ni aux témoins au sol. Ainsi, Abdel Moniem Magzoub racontera avoir été réveillé par la lumière de l'explosion. Les embués de sommeil, il a vu la boule de feu fendre le ciel avant d'exploser dans un bruit de tonnerre.

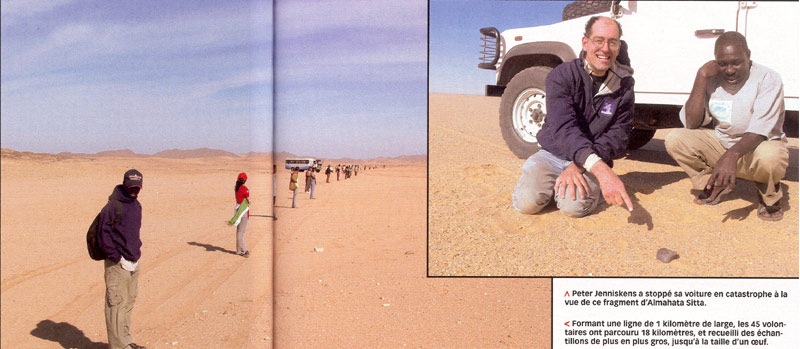

Une histoire incroyable, car c'est bien la première fois que des chercheurs observent la chute d'un astéroïde depuis l'espace. "Trois jours auparavant, avec des collègues, nous rêvions justement qu'un télescope de surveillance finisse par capturer l'image d'un de ces petits astéroides bombardant la Terre"..., relate Peter Jenniskens. Ce chercheur de l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre de Californie est prévenu par mail quelques heures avant l'impact. Il n'a alors qu'une envie, se jeter dans le premier yeux avion pour observer l'entrée dans l'atmosphère du projectile : "J'ai dû me rendre à l'évidence... Le Soudan était trop loin pour que j'arrive à temps ! J'ai donc contacté des chercheurs sur place, en espérant qu'ils pourraient recueillir des témoignages de l'impact". Muawia Shaddad de l'université de Khartoum répond à l'appel. Le temps d'organiser l'expédition ; les deux hommes débarquent deux mois plus tard dans le désert soudanais...

45 VOLONTAIRES ONT TRAQUÉ LES FRAGMENTS

45 VOLONTAIRES ONT TRAQUÉ LES FRAGMENTS

Le 6 décembre, la traque débute pour retrouver l'astéroïde, devenu "météorite" une fois sur Terre. Quarante-cinq volontaires, étudiants et chercheurs, viennent leur prêter main-forte pour passer le sable au peigne fin. Formant une ligne de 1 kilomètre, ils arpentent la zone, les yeux braqués au sol. À la fin de la campagne, ils comptabilisent 280 fragments rèprésentant 5 kilogrammes de la météorite, baptisée Almahata Sitta (signifiant en arabe "station 6", nom du lieu de la découverte). "Largement de quoi procéder aux analyses", se félicite Peter Jenniskens.

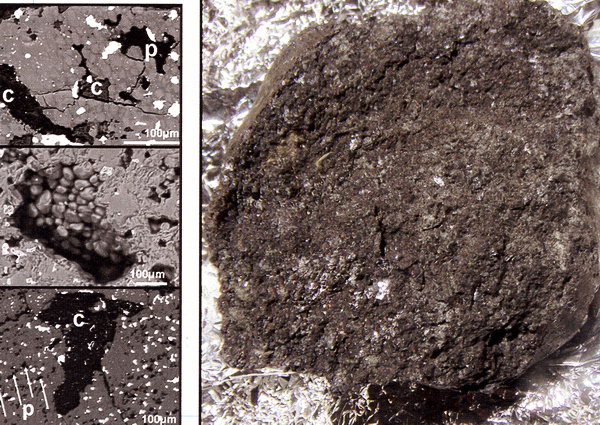

Le chercheur répartit sans tarder les précieux échantillons. Jon Friedrich, chimiste à l'université de Fordham à New York et Doug Rumble, géophysicien à l'institution Carnegie à Washington ont eu la chance de recevoir des fragments. "Quel choc de réaliser que j'étais en train d'étudier un morceau de roche qui, il y a quelques mois, voyageait dans l'espace", s'enflamme Doug Rumble. "Nous avons rapidement conclu qu'il s'agissait d'une uréilite (un astéroïde à forte teneur en carbone), un type d'astéroide extrêmement rare", relate Jon Friedrich. Mais la principale surprise a été la texture de la roche, très poreuse. "On n'avait jamais ramassé des uréilites aussi peu denses, s'exclame Jérémie Vaubaillon, de l'Observatoire de Paris. Cette découverte va nous amener à modifier les modèles de collisions dans la ceinture d'astéroides." Car les analyses spectrales de 2008 TC3, effectuées par les télescopes avant l'impact, sont formelles : il s'agit d'un astéroïde de la classe F (caractérisée par une faible absorption d'UV), qui devrait être beaucoup plus dense. "Nous tenons le Graal, s'enflamme Jérémie Vaubaillon (la porosité et la haute teneur en métaux des fragments intriguent les chercheurs ->). Pour la première fois, nous disposons à la fois des caractéristiques spectrales d'un astéroide et d'une météorite ! Nous connaissons donc à la fois sa place dans la ceinture et sa composition !" "C'est comme si nous nous étions posés sur 2008 TC3 pour en prélever un échantillon", renchérit Peter Jenniskens.

Mais la principale surprise a été la texture de la roche, très poreuse. "On n'avait jamais ramassé des uréilites aussi peu denses, s'exclame Jérémie Vaubaillon, de l'Observatoire de Paris. Cette découverte va nous amener à modifier les modèles de collisions dans la ceinture d'astéroides." Car les analyses spectrales de 2008 TC3, effectuées par les télescopes avant l'impact, sont formelles : il s'agit d'un astéroïde de la classe F (caractérisée par une faible absorption d'UV), qui devrait être beaucoup plus dense. "Nous tenons le Graal, s'enflamme Jérémie Vaubaillon (la porosité et la haute teneur en métaux des fragments intriguent les chercheurs ->). Pour la première fois, nous disposons à la fois des caractéristiques spectrales d'un astéroide et d'une météorite ! Nous connaissons donc à la fois sa place dans la ceinture et sa composition !" "C'est comme si nous nous étions posés sur 2008 TC3 pour en prélever un échantillon", renchérit Peter Jenniskens.

Dorénavant, les chercheurs pourront reconnaître les astéroïdes de cette partie de la ceinture avec certitude. "Nous faisons surtout un grand pas dans l'étude de la ceinture d'astéroïdes", ajoute Jérémie Vaubaillon. Et ce n'est pas rien, car cette fameuse région située entre les orbites de Mars et de Jupiter demeure le seul vestige du disque de gaz et de poussière qui entourait notre étoile il y a 4,5 milliards d'années, avant la formation des planètes ! 2008 TC3 serait-il une machine à remonter le temps ? Les analyses ne font que débuter. En attendant, Jérémie Vaubaillon a commencé à reconstituer le trajet de l'astéroïde depuis la ceinture : "Les premières simulations donnent des orbites qui concordent avec celle de l'astéroide 1998 KU2, qui gravite dans la ceinture principale". 2008 TC3 aurait donc été arraché à la surface de cet astéroïde de 2,4 km avant d'entamer son voyage vers la Terre, enfin libre.

M.F. - SCIENCE & VIE > Juin > 2009 |