Chasseurs de Météorites |

L'engouement pour les météorites mobilise collectionneurs et savants. Leur valeur scientifique le dispute à leur valeur marchande : certaines de ces pierres tombées du ciel atteignent des prix... astronomiques !

Les météorites, à l'origine, n'intéressaient pas grand monde, à l'exception d'un gamin qui avait grandi là, et dont les parents - des émigrés tchèques - faisaient déjà commerce de minéraux. Robert Haag a 12 ans lorsque Armstrong et Aldrin mettent le pied sur la Lune. Peu après, le jeune homme découvre une météorite exposée dans un planétarium : c'est le coup de foudre. Quinze ans plus tard, ce chasseur de météorites est devenu le plus grand collectionneur privé de pierres célestes. Sa collection rassemble deux tonnes de matière cosmique ! C'est en grande partie grace à lui que la foire aux minéraux de Tucson s'est étendue aux météorites. Le lieu était sans doute prédestiné quand les troupes confédérées y débarquèrent, en 1856, elles découvrirent dans l'échoppe d'un maréchal-ferrant une curieuse enclume partiellement enfoncée dans le sol. C'était en fait une sidérite (Météorite constituée de fer et de nickel) de 686 kg trouvée dans les environs.

Ce nouveau marché suscite en tout cas de nouvelles passions. On peut expliquer cet engouement par le fait que le marché des cristaux est proche de la saturation, alors que les météorites sont plus rares, plus originales. Et surtout, elles font rèver. Il y a quelques années, on pouvait en trouver à 13 Francs le kilogramme. Aujourd'hui, les plus ordinaires valent toujours 13 F, mais... le gramme ! Les pierres du ciel sont ainsi devenues un bon investissement, et peu de placements se bonifient aussi rapidement. "Investir dans une Allende (Météorite tombée en 1969, au Mexique), c'est mieux qu'un Livret d'épargne", assure Alain Carion, qui tient boutique dans le quartier de l'île-Saint-Louis, à Paris. Il a été le premier à vendre des météorites en France. La multiplication des collectionneurs privés - ils sont aujourd'hui plus de cinq mille dans le monde - a fait grimper les prix, qui ont pratiquement triplé en deux ans. Le véritable collectionneur cherche à acquérir des spécimens qui ont une histoire. C'est le cas, par exemple, de la météorite de Peekskill, petite ville de la banlieue de New York où une chute s'est produite en octobre 1992. Il s'attit d'une chondrite ordinaire qui se vend 15 F le gramme. De sa masse totale de 12 kg, on pouvait en tirer 200.000 F. Mais comme cette pierre du ciel a percuté une voiture, dont elle a traversé le coffre, sa propriétaire a pu en tirer le double. La voiture, une Chevrolet Malibu, est devenue du mème coup une pièce de collection, rachetée 60 000 F alors qu'elle valait tout juste 2000 F.

Tout ce qui concerne de près ou de loin les impactères (cratères de mètéorites) a également la côte, surtout depuis que l'on relie la disparition des dinosaures à un gigantesque impact cosmique survenu voici 65 millions d'années, et que le cinéma a exploité ce thème de la rencontre entre notre planète et un astéroïde. De ce point de vue, la France est plutôt favorisée dans le département de la Haute-Vienne, se trouve le site de Rochechouart. Cette commune de 4000 habitants, à 40 kilomètres à l'ouest de Limoges, est située au bord d'un gigantesque cratère d'impact d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, aujourd'hui complètement effacé par l'érosion. Trois chercheurs, Didier Devaux, Guy Tamain et Raphael Blank, de l'université Pierre-et-Marte Curie (Paris VI), viennent de s'apercevoir que l'impact a été encore plus apocalyptique qu'on ne le pensait, car le cratère primaire se trouve au centre d'une mégastructure multiannulaire extrêmement dense de 200 km de diamètre. Ils ont également découvert un autre cratère de 300 km de diamètre entre Montluçon et Bizeneuille, dans l'Allier. L'impact de Rochechouart remonte à 200 millions d'anées, à une époque où l'Atlantique n'avait pas encore commencé à s'ouvrir. Les roches n'en ont pas moins gardé la trace du cataclysme.

Les brèches de Rochechouart qui ont notamment servi à construire l'église et le château, se ramassent encore dans quelques carrières des environs. Alain Carion (Spécialiste et savant a été le premier a vendre des météorites en France. Il a trouvé une météorite dans le sud tunisien, dont l'analyse a permis d'écarter l'hypothèse controversée selon laquelle la météorite ALH84001 examinée par la NASA recelait des micro-organismes martiens) a compris qu'il pouvait exploiter l'histoire extraordinaire attachée à cette roche et ne s'étonne pas d'en vendre - à Tucson et ailleurs - 2000 F le kilogramme, en rejetant d'avance toute accusation de pillage : "De la brèche de Rochechouart, il y en a des milliards de tonnes qui disparaissent sous des gravats. Il serait dommage de ne pas valoriser ça". De la même façon, il s'intéresse à la "suévite", mélange de granite et de gneiss fondus à haute température et violemment comprimés par l'impact d'un autre bolide cosmique. Celui là s'est abattu sur la Bavière, à Nordlingen, à 70 km au nord d'Ulm, il y a 15 millions d'années. Un morceau de suévite se vend 50 F sur place, au musée de le ville.. et 1400 F à la foire de Tucson.

Associées aux impactites (roches produites par la chute d'une météorite), il y a aussi ces météorites particulières que sont les tectites (Roches vitreuses résultant de la fusion de roches terrestres protetées dans l'atmosphère sous le choc d'une météorite, et retombées à grande distance de l'impact). On ne les trouve qu'en une demi-douzaine de zones bien délimitées : en Bohême, au Texas et en Géorgie, en Côte-d'lvoire, en Australie et dans le Sud-Est asiatique. Elles ressemblent à l'obsidienne, verre naturel d'origine volcanique, mais se trouvent loin de tout volcan. Le plus étrange, c'est qu'elles ont subi une double fusion, par une température supérieute à 1700°C, ce qui explique qu'elles soient uniquement vitreuses, sans le moindre cristal.

ELLES ATTISENT LA CONVOITISE DES TRAFIQUANTS La convoitise que suscitent les météorites commence à provoquer des vols. Pour la seule année 1998, pas moins d'une dizaine de météorites, expédiées en recommandé avec valeur déclarée, ont disparu en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Sur Intemet, les marchands lésés lancent des appels en décrivant les piéces volées, et promettent une récompense. Ces vols n'affectent pas seulement les envois postaux. En juillet 1998, le conservateur d'un musée du Colorado a découvert ainsi que quatre météorites manquaient dans la vitrine d'exposition ; pour masquer leur absence, la vitrine avait été réorganisée. Lors de l'effondrement de l'URSS, la dispersion des collections des musées, qui concernent aussi bien les météorites que les minéraux, a aussi attisé les convoitises. Lydie Touret, conservateur du musée de minéralogie de l'Ecole des mines, à Paris, reconnait avoir reçu des propositions de la part de confrères des pays de l'Est qui, après la chute du Mur de Berlin, avaient tendance à confondre leur propre collection avec celle du musée. Interpol lance régulièrement des avis sur des pièces de valeur qui passent frauduleusement d'un pays à l'autre. Les trafiquants russes veulent être payés en espèces, et en dollars, ce qu'aucun musée ne saurait accepter. Il reste alors le marché des collectionneurs privés... |

LES TECTITES ONT LONGTEMPS ÉTÉ UN MYSTÈRE

Les tectites, étudiées pour la première fois par Darwin en 1944, sont longtemps restées un mystère. Les scientifiques ne comprenaient pas comment ces pierres vitreuses, noires ou vertes, truffées de bulles d'air, striées de fines crevasses sinueuses et ponctuées de microcratères, avaient pu subir une double vitrification. On a finalement compris leur origine en associant la curieuse structure annulaire de Nôrdlingen aux "moldavites", des tectites éparpillées à 300 km de là, dans le sud de la Bohème. Autre impactite, proche et pourtant différente des tectites (car il n'a subi qu'une seule fusion) : le verre lybique, dont l'origine est tout aussi enigmatique. Il s'agit de fragments translucides, jaune clair, datés de 29 millions d'années. Peut-étre un astéroïde a-t-il vitrifié le socle en grès de cette région, en formant un lac de verre fondu qui se serait ensuite fragmenté et dispersé avec l'érosion.

Sur les 974 nouvelles météocites récoltées l'an dernier (1998), 232 - une sur quatre - ont été trouvées par la famille Labenne (française), essentiellement au Sahara. Ils en gardent une bonne partie pour leur collection personnelle, qui compte 400 piéces. Le reste est disponible pour les collectionneurs privés, une petite fraction étant réservée aux échanges avec les laboratoires des musées.

ON TRAQUE LES MÉTÉORITES AVEC DES 4X4

Les chasseurs les mieux équipes font rouler deux véhicules 4 x 4 de front, à 10 m d'intervalle pour ratisser à 5 km/h une bande de sable. Ils utilisent aussi une balise GPS pour localiser les sites, et permetre un ratissage systématique sans repasser deux fois au même endroit... Un simple détecteur de métal permet de trouver facilement les sidérites et la plupart des aérolithes, qui contiennent toujours un peu de fer ; seules les achondrites ne peuvent être repérées de cette façon. Très performants, les trois Français ont déjà récolté plus de 250 kg de metéorites.

Cela n'a rien d'étonnant : la Terre reçoit par an 30.000 météorites d'un poids supérieur à 100 gr et une centaine de plus de 10 kg. Certes, trois sur quatre tombent au fond des océans, et celles qui aboutissent sur la terre ferme sont rapidement dégradées par l'érosion, enfouies par les labours, ou recouvertes par la végétation. Les chasseurs cherchent donc les météorites là où elles sont le moins perturbées : les déserts. Le fond clair du sable, l'absence de végétation et une moindre érosion permettent de repérer plus facilement les taches sombres des météorites. Même ensevelies, elles sont détectables.

En toute logique, plus on multiplie le temps de recherche et le nombre d'observateurs, et plus on en trouve, à condition cependant d'avoir le coup d'oeil, qui vient avec l'expérience. Dans le désert, on peut théoriquement en trouver une pour chaque centaine d'hectares prospectés.

ACCUSÉS D'ÊTRE DES "CONTREBANDIERS"

Une expérience menée aux Etats-Unis, avec une centaine d'élèves d'un collège à qui l'on a demandé de ratisser une vaste zone en marchant à deux mètres les uns des autres pendant une journée entière, a permis de trouver trois météorites ! Une personne seule peut donc espérer en trouver une en deux cents heures de recherche.

Au Mexique, Robert Haag a lancé un appel au micro d'une radio locale, et a ainsi pu récupérer plusieurs dizaines de kilogrammes de la météorite d'Allende. La zone de chute, qui ne couvre pas moins de 150 km2, avait pourtant été passée au peigne fin dans les semaines qui suivirent les impacts. Au Nigéria, ce sont les entants d'une école qui, pendant des jours, ont méthodiquement ratissé une zone qu'il leur avait indiquée.

Il faut bien reconnaître qu'à l'origine le milieu scientiflque ne voyait pas d'un bon oil les chasseurs et les vendeurs de météorites que René Pellas, chercheur au Muséum d'histoire naturelle, qualifia même de "contrebandiers", les accusant de dilapider un patrimoine naturel de valeur. Les chercheurs, cependant, ne peuvent être partout alors que les amateurs de météorites sont d'excellents prospecteurs. Ils permettent aux premiers de mettre la main sur des spécimens qu'ils n'auraient jamais trouvés sans cela. "Les scientifiques ont besoin de nous, et réciproquement", n'hésite pas à dire Marc Labenne. Ils y gagnent parce que, grâce aux chasseurs de météorites, ils reçoivent, sans engager de couteuses expéditions, un large éventail de pierres célestes, dans lequel ils dénichent de temps à autre des pièces rares susceptibles de faire avancer leurs connaissances. Les prospecteurs, pour leur part sont gagnants, dans la mesure où les scientifiques authentifient et analysent leurs trouvailles, donnant de la valeur à ces météorites. Au moment de sa découverte, une météorite n'est en effet qu'un caillou, et c'est l'expertise qui déterminera sa véritable identité, donc sa valeur. En principe, lorsqu'une météorite est apportée au Muséum ou dans un laboratoire pour analyse, ce dernier en garde un fragment en guise de défraiement. S'il souhaite en acheter davantage, il devra généralement le payer entre 3 et 50 F le gramme. Une pièce exceptionnelle peut coûter jusqu'à 500 F le gramme, jamais au-delà.

On a retrouvé DU FER MÉTÉORETIQUE DANS LA TOMBE DE TOUTANKHAMON

Elles ont encore plus de valeur si elles proviennent d'un site prestigieux, comme ceux de Laigle, dans l'Orne, ou d'Ensisheim, en Alsace. Le premier correspond à une chute survenue en 1803, à partir de laquelle les scientifiques ont fini par admettre que des pierres pouvaient tomber du ciel. Le second est le lieu d'impact d'une météorite de 130 kg, la plus grosse dont la chute ait été observée en Occident. Un fragment de 10 g de celle-ci se vend 20.000 F.

Il n'existe donc pas un "cours" de la météorite comme il y a un cours de l'or. Le prix oscille entre 1,50 F et près de 6000 F le gramme. Les plus petits fragments peuvent ne peser qu'une fraction de gramme, et une météorite entière dépasse rarement 250 g.  Au-delà, même pour un type courant, sa valeur approche en effet les 10 000 F; elle n'est donc plus à la portée d'un collectiorineur moyen. Les moins chères sont les sidérites, à commencer par celles qu'on trouve à Odessa (Texas) et autour du Meteor Crater : elles se vendent moins de 2 F le gramme. Trois fois plus chères, les Gibéon de Namibie, correspondant à une "pluie" de plusieurs dizaines de tonnes. Le propriétaire du lieu, conscient de la valeur de ces morceaux de ferraille cosmique, exploite son champ de météorites comme d'autres exploitent leurs champs de pommes de terre. Quelques sidérites peuvent cependant atteindre 120 F le gramme si elles sont "historiques" comme celles de Sikhote Alin. Car cette masse de 23 tonnes, tombée en Sibérie orientale en 1947, est la seule sidérite dont la chute ait été observée.

Au-delà, même pour un type courant, sa valeur approche en effet les 10 000 F; elle n'est donc plus à la portée d'un collectiorineur moyen. Les moins chères sont les sidérites, à commencer par celles qu'on trouve à Odessa (Texas) et autour du Meteor Crater : elles se vendent moins de 2 F le gramme. Trois fois plus chères, les Gibéon de Namibie, correspondant à une "pluie" de plusieurs dizaines de tonnes. Le propriétaire du lieu, conscient de la valeur de ces morceaux de ferraille cosmique, exploite son champ de météorites comme d'autres exploitent leurs champs de pommes de terre. Quelques sidérites peuvent cependant atteindre 120 F le gramme si elles sont "historiques" comme celles de Sikhote Alin. Car cette masse de 23 tonnes, tombée en Sibérie orientale en 1947, est la seule sidérite dont la chute ait été observée.

Les météorites pierreuses (aérolithes), dont les chondrites sont les principaux représentants, sont rarement vendues en dessous de 10 F le gramme, et cela va jusqu'a 30 F pour une Allende. Les chondrites carbonées, encore plus recherchées, font que des tragments de Murchison (météorite scientifiquement très intéressante, tombée en Australie en 1969) valent jusqu'à 600 F le gramme, dix fois leur poids en or. Les achondrites sont également assez rares, vendues plus de 150 F, et jusqu'à 1000 F pour celles qui présentent des inclusions de diamants microscopiques.

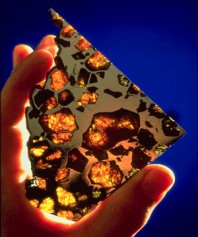

Pallasite, avec ses incrustations de cristaux d'olivine. ->

CLASSIFICATION ÉVALUTIVE |

||||

| À la classification classique, on prefère aujourd'hui une répartition évolutive, qui oppose les matériaux non transformés (météorites primitives), à ceux qui ont subi une translormation thermique. | ||||

CHONDRITES |

||||

| Ordinaires Dites H (high), L (low), ou LL (amphotèrites), selon leur teneur en fer. Exemple : météorite de Laigle (Orne). |

Carbonées Elles renferment jusqu'à 5% de carbone, et sont désignées par deux lettres (CI, CM, CV, CO) selon la ville de celle qui sert de référence (O = Ornans, en France). Exemple : météorites d'Allende (Mexique) (type CV) et d'Orgueil (type CI) (Tarn-et-Garonne). |

Enstatites (ou chondrites E) Très rares. Elles présentent la plus forte teneur métallique (jusqu'à 35 %) et pourraient étre des fragments de la planète Mercure. |

||

ACHONDRITES |

||||

| La distinction se fait selon leur teneur en calcium, la moyenne étant de 4 %. Quelques-unes (une douzaine dans chaque cas) viennent de la Lune et de Mars. | ||||

SIDÉRITES - Alliage de fer et de nickel en proportion variable, avec un peu de cobalt. |

||||

| Octahédrites Les plus nombreuses. Elles sont particulièrement riches en nickel (de 6 à 12%). Exemple : la météorite de Canyon Diablo (elle a creusé le Meteor Crater, en Arizona). |

Ataxites Elles possèdent plus de 16 % (jusqu'à 40 %) de nickel et sont presque entièrement constituées de taenite, minéral riche en nickel. Exemple : la météorite de Hoba (Namibie), la plus grosse connue (55 tonnes). Les octahédrites et les hexahêdrites présentent des bandes brillantes entrecroisées. Plus ces bandes sont larges, plus long a été le refroidissement, plus faible est la teneur en nickel, et plus on est proche du centre du corps-parent. |

Hexahédrites Composées surtout de kamacite, minéral riche en fer. Elles correspondent au noyau d'un astéroide. |

||

AÉROLITHES - Riches en silicates. |

||||

| Aubrites (ou enstatite achondrites) Elles sont supposées provenir d'asteroides de type E, mais pourraient aussi provenir de Mercure. On en connaît moins de vingt exemplaires. |

HED (Howardite-Eucrite-Diogénite) Elles proviennent probablement de l'astéroide Vesta. Les eucrites sont des échantillons d'une lave qui s'est écoulée à la surface d'un astéroide, tout en étant différentes des basaltes terrestres. Les diogénites, pauvres en calcium, ont probablement cristallisé à partir d'un magma en profondeur. |

Ureilites Origine encore énigmatique. Elles renferment du carbone, sous forme de graphite, ou de lonsdaléite (minéral rare et pur, proche du diamant, mais avec une structure cristalline différente). |

||

SIDÉROLITHES - Elles proviennent de la frontière entre le noyau et l'écorce d'un astéroide. |

||||

| Pallasites Matrice de nickel-fer présentant des cristaux d'olivine incrustés. |

Mésosidérites et lodranites Cristaux d'olivine inclus dans une matrice de fer et de nickel. Ce sont les plus belles. |

|||

MÉTÉORITES LUNAIRES |

||||

| Toutes, sauf une (Calcalong Creek, en Australie) proviennent de l'Antarctique. Ce sont des brèches éjectées à la suite d'un violent impact sur le sol lunaire. Certaines proviennent des régions montagneuses, seules zones qui n'ont pas été explorées par les astronautes d'Apollo. Au moins l'une d'entre elles semble provenir de la face cachée. | ||||

MÉTÉORITES MARTIENNES |

||||

| Elles présentent toutes des âges de cristallisation relativement récents (moins de 1,4 million d'années). La moitié de celles qui sont connues vient de l'Antarctique. Elles sont classées en trois sous-groupes : Shergottites (de Shergotty, Inde), Nakhlites (de Nakhla, Egypte) et Chassignites (de Chassigny, France, où la première fut trouvée, en 1815, dans la Marne). La célèbre météorite de Zagami (trouvée en 1962, au Nigéria) est une Shergottite, mais ALH84001, ramenée d'Antarctique, formne un sous-groupe propre. Cette météorite, qui a défrayé la chronique lorsqu'on pensa y avoir trouvé des micro-organismes fossiles, a cristallisé il y a plus de 4 milliards d'années. | ||||

LES PIERRES DE LUNE, LES PLUS CHÈRES

Les plus chères (plus de 100 F) sont celles de Côte-d'ivoire, qui se situent sur des placers aurifères et sont utilisées comme amulettes par les sorciers, qui n'accepteraient de s'en défaire à aucun prix. La météorite d'origine lunaire achetée en Australie par Robert Haag est, quant à elle, cotée 5000 F le gramme, tout comme celle trouvée il y a un an dans le Sahara libyen. Mais le sommet est atteint, on s'en douterait, avec les météorites d'origine Martienne. Une treizième météorite a été trouvé le 1er mai dernier, dans le Sahara libyen. Baptisée Dar al Gani 476, elle a la taille d'un petit melon, et pèse exactement 2 kg. D'après l'intensité du bombardement de rayons cosmiques qu'elle a subi, elle est tombée sur Terre il y a 30.000 ans, après avoir été expulsée de Mars il y a 1 million d'années. Sa cote : 6000 F le gramme. On est cependant encore loin des pierres ramenées de la Lune par les astronautes des missions Apollo, dont la NASA estime la valeur marchande à 340.000 F le gramme.

|

| L'eldorado des champs de "glace bleue" En trente ans, les scientifiques ont récolté en Antarctique trois fois plus de météorites que dans tout le reste du monde en deux siècles. Elles abondent dans les champs de "glace bleue", au pied des collines. Ouand un glacier est stoppé par un relief, les anciennes couches remontent et sont érodées par le blizzard. Les météorites enfouies apparaissent alors. |

FILLES DES ASTEROÏDES On est quasiment certain aujourd'hui que les météorites sont des fragments d'astéroïdes, ces petites planètes qui circulent entre les orbites de Mars et de Jupiter. L'énorme gravité de cette planète provoque régulièrement des effets de fronde gravitationnelle sur certains de ces astéroïdes, qui se placent alors sur des orbites plus elliptiques. Leurs nouvelles orbites les conduisent à percuter d'autres astéroïdes et à pénétrer dans le système solaire intérieur. Ces collisions se produisent à une vitesse relative suffisante pour entraîner une fragmentation partielle. Des morceaux plus ou moins gros circulent alors sur des orbites susceptibles de croiser celle de la Terre. On a calculé que si la vitesse de pénétration dans notre atmosphère est supérieure à 22 km/s, l'énergie cinétique est suffisante pour que "l'étoile filante" ainsi créée soit entièrement détruite pendant sa traversée. En deçà de cette vitesse, il reste de la matière en fin de combustion, et la météorite atteint la sufface de notre planète. On a déduit le lien des météorites avec les astéroides grâce à l'étude de leurs éléments orbitaux, de leur spectre de réflectivité et de leur temps d'irradiation cosmique. Pour quatre chutes de météorites, l'orbite a pu en effet être reconstituée. Leur entrée dans l'atmosphère a été photographiée en plusieurs points. Dans tous les cas, le point d'origine (aphélie) de chaque orbite se situe en plein dans la ceinture d'astéroides. Le spectre réflectif, lui, concorde parfaitement avec celui d'un certain nombre d'astéroïdes. Enfin, l'étude de la durée d'exposition aux radiations cosmiques montre que ces météorites ne sont exposées que depuis peu de temps par rapport à leur âge (50 millions d'années), ce qui implique une fragmentation relativement récente. Pendant la formation du proto-Soleil, les grains de poussière de la nébuleuse initiale se sont transformés en chondres, à l'occasion d'une fusion suivie d'un refroidissement brutal. Les météorites les plus primitives sont donc celles qui présentent des chondres, globules métalliques d'environ 1 mm de diamètre, formés par collage des grains de poussière de la nébuleuse solaire. Cet épisode se situe a 4,56 milliards d'années dans le passé. Puis, la coagulation des grains a formé des sortes de grêlons, qui eux-mêmes se sont amalgamés par collage. Après 8 millions d'années "seulement", sont apparus des embryons planétaires, et 100 millions d'années plus tard les planètes avaient atteint leur taille définitive. Les chondrites, très peu transformées depuis leur formation au tout début du système solaire, sont la mémoire des conditions qui régnaient aux premiers instants de la formation du système solaire. En comparant la composition chimique des chondrites à celle du Soleil, on constate en effet que la répartition des éléments (hormis les gaz) est identique. Avec elles, les chercheurs ont sous la main des échantillons de la nébuleuse d'où sont issus le Soleil et les planètes. Leur valeur scientifique est donc considérable. Toutes les autres météorites, en revanche, sont différenciées, c'est-à-dire que le matériau qui les constitue a subi des transformations thermiques au sein de corps-parents, et s'est décanté en couches de compositions chimiques distinctes. Les eucrites, par exemple, proches des basaltes terrestres, sont riches en éléments minéraux et pauvres en éléments métalliques : ce sont des échantillons de la croute d'un astéroide, tandis que les sidérites, métalliques, constituées de fer et de nickel, proviennent du noyau. La comparaison des compositions chimiques et isotopiques de toutes les météorites collectées a permis d'identifier seulement 60 corps-parents. |

SCIENCE & VIE > Mars > 1999 |