Nouvelles de La Lune |

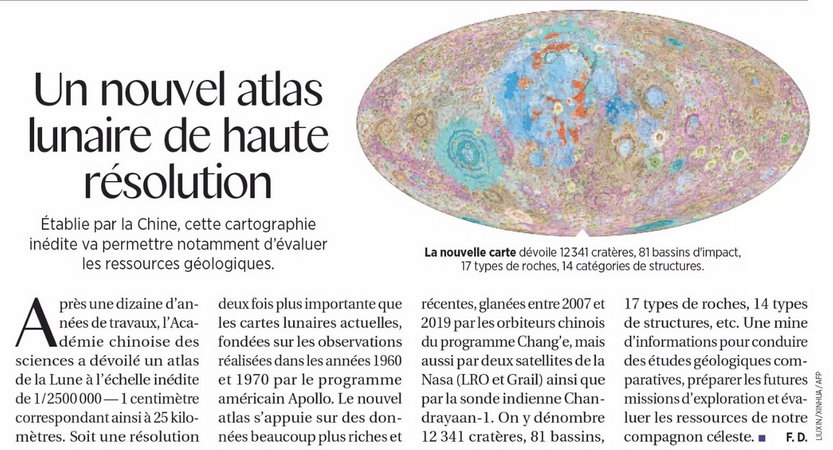

Nouvel Atlas Lunaire de Haute Résolution |

F.D. - SCIENCES ET AVENIR N°929-930 > Juillet-Août > 2024 |

L'Énigme du Titane Lunaire Expliquée |

E.-O.E. - POUR LA SCIENCE N°560 > Juin > 2024 |

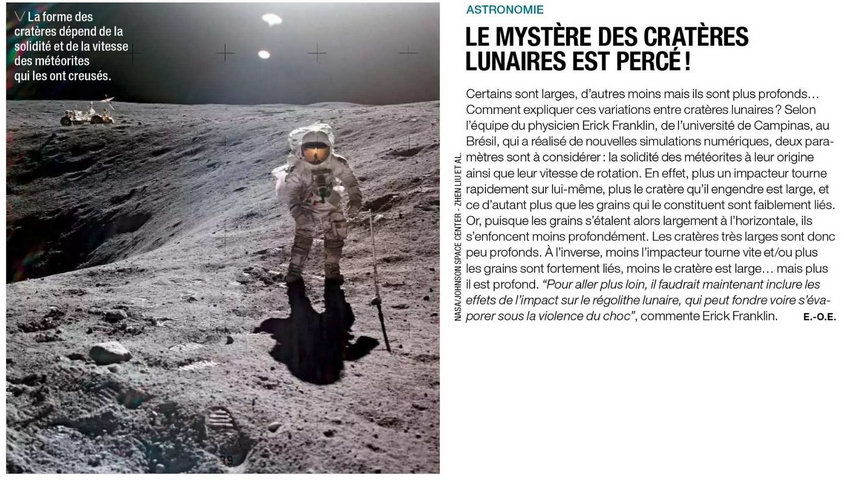

Le Mystère des Cratères Lunaires Percé |

E.-O.E. - SCIENCE & VIE N°1277 > Février > 2024 |

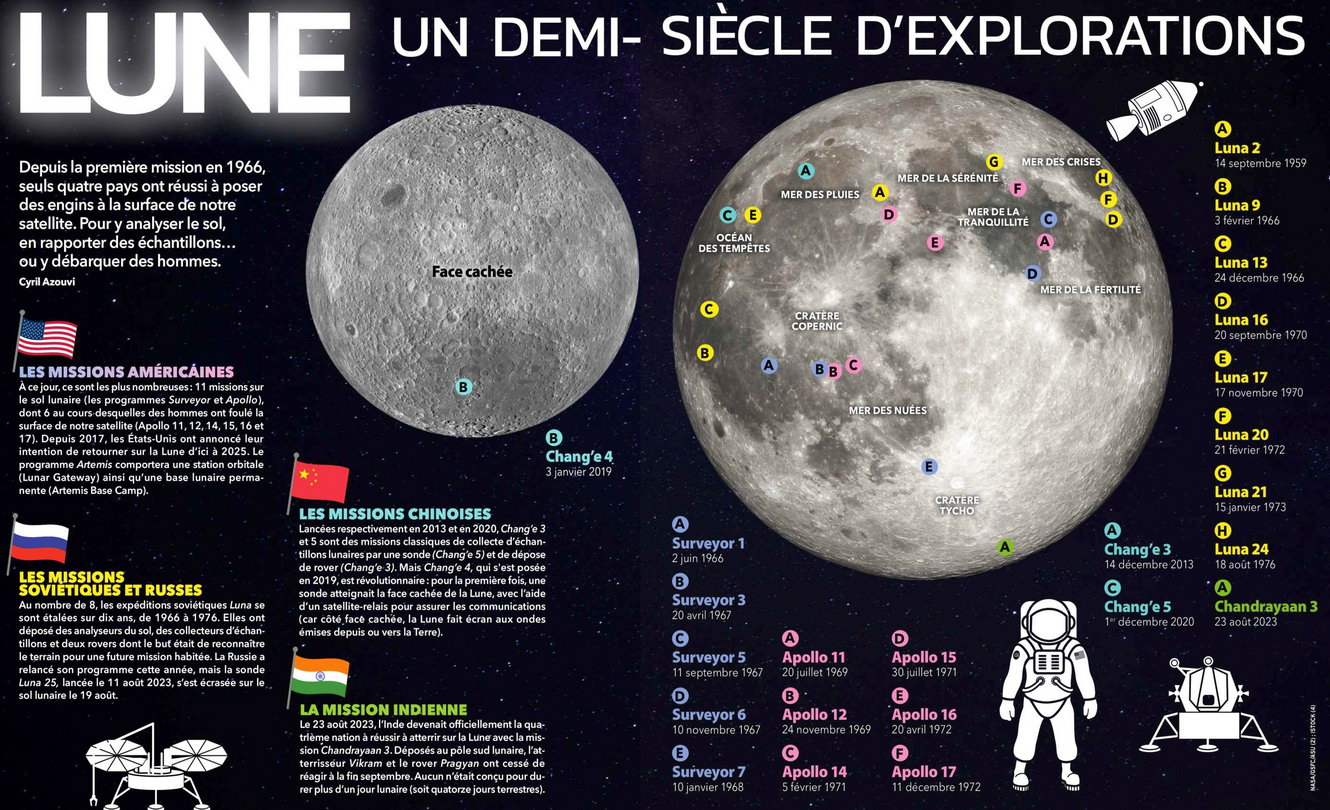

Lune : Un Demi-Siècle d'Explorations |

C.A. - ÇA M'INTÉRESSE N°515 > Janvier > 2024 |

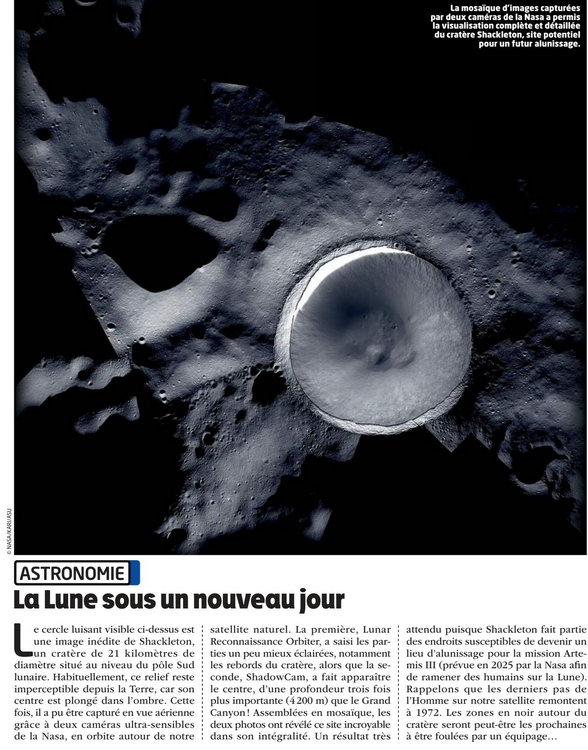

La Lune sous un Nouveau Jour (Cratère Shackleton) |

COMMENT ÇA MARCHE N°155 > Décembre > 2023 |

La Queue de Comète de la Lune liée aux Météorites |

S.D. - SCIENCE & VIE N°1244 > Mai > 2021 |

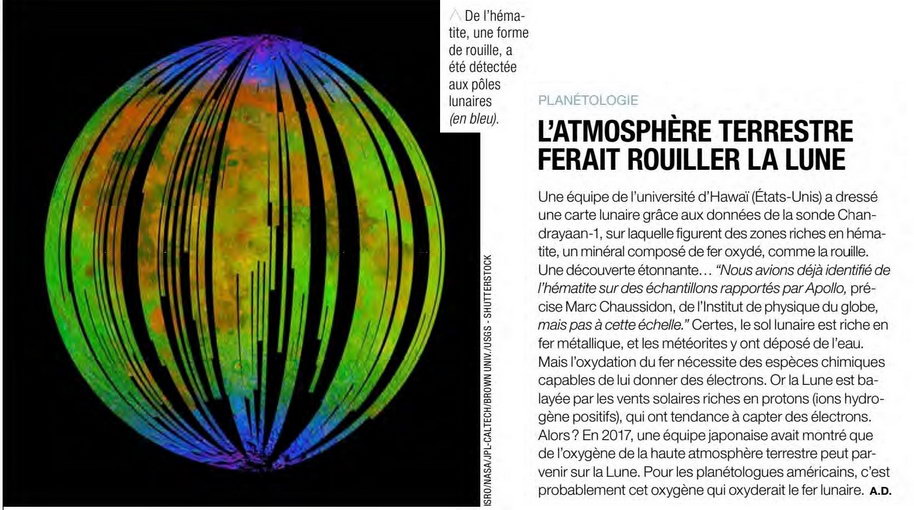

L'Atmosphère Terrestre ferait Rouiller la Lune |

A.D. - SCIENCE & VIE N°1239 > Décembre > 2020 |

Bon Baisers de la Lune |

J.-M.B. - ÇA M'INTÉRESSE N°463 > Septembre > 2019 |

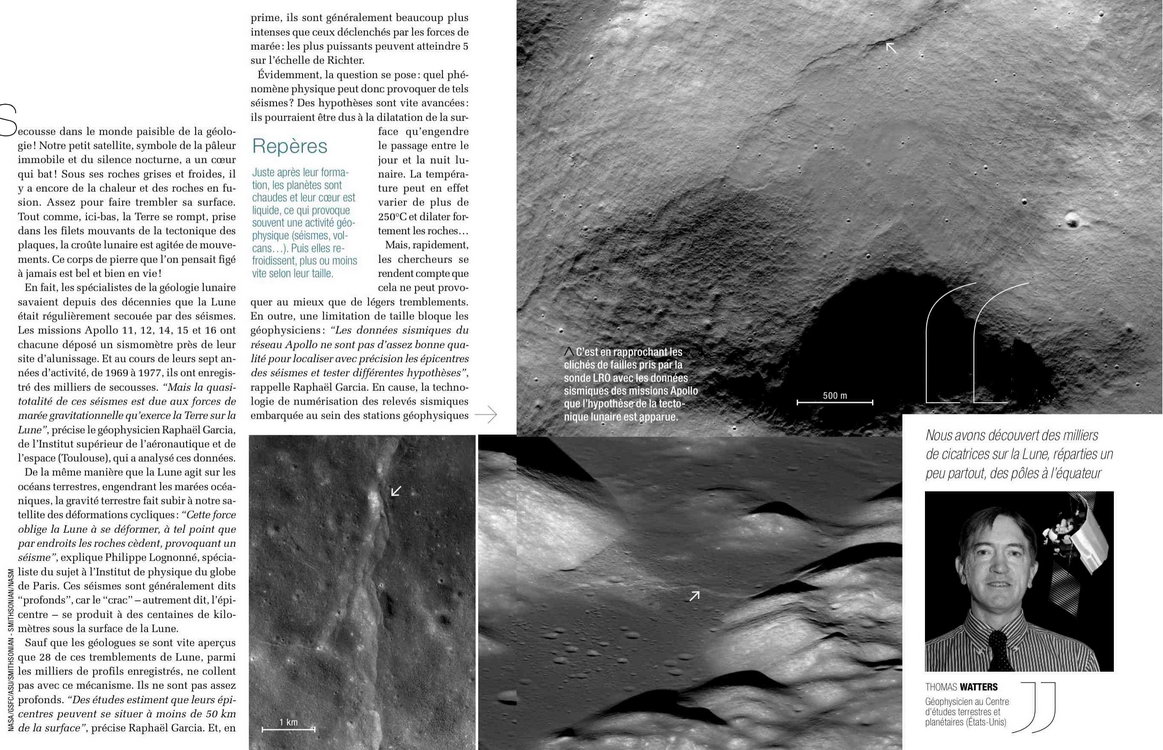

La Lune est Vivante |

J.-B.V. - SCIENCE & VIE N°1224 > Septembre > 2019 |

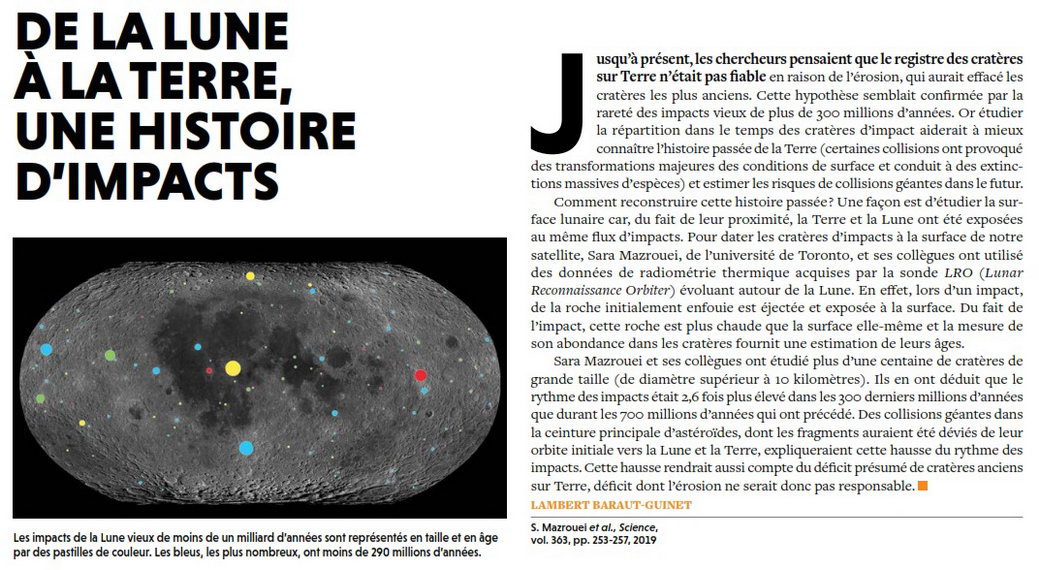

De la Terre à la Lune, une Histoire d'Impacts |

L.B.-G. - POUR LA SCIENCE N°497 > Mars > 2019 |

La Lune Change de Visage tous les 81.000 Ans |

F.D. - SCIENCE ET AVENIR N°838 > Décembre > 2016 |

Lune Inconnue |

Si elle avait été prise dans les années 1960, cette photo aurait facilement pu être qualifiée d'image du siècle. Car pour l'obtenir, il faut aller se placer en un point bien particulier : quelque part au-delà de la Lune.

Si elle avait été prise dans les années 1960, cette photo aurait facilement pu être qualifiée d'image du siècle. Car pour l'obtenir, il faut aller se placer en un point bien particulier : quelque part au-delà de la Lune.

C'est ce qu'a réalisé la sonde automatique chinoise Chang'e 5T, le 28 octobre 2014. Certes, on a déjà vu la Terre depuis la Lune. Et cela, justement, depuis les années 1960. Mais ce cliché étonne autrement que le célèbre "lever" de Terre vu par les astronautes d"Apollo 8 en décembre 1968.

Non pas qu"il montre le couple Terre-Lune. Cela, plusieurs sondes spatiales l'ont déjà fait. Il révèle ce que nous tous, réunis sur cette petite bille bleue présente sur l'image, ne voyons jamais : la face cachée de la Lune. Sans ses mers sombres, notre satellite naturel y apparaît méconnaissable. Et au fond, largement inexploré. Une lacune que la Chine entend combler. Cette photo exceptionnelle nous le rappelle.

P.H. - CIEL & ESPACE N°536 > Janvier > 2015 |

La Grande Plaine Lunaire n'est pas issue d'un Impact |

L'origine des reliefs de la Lune aura suscité de nombreuses hypothèses. Ainsi, la plus grande plaine lunaire basaltique (2600 km de diamètre), qui fut appelée Océan des tempêtes par le cosmographe belge Michael Florent van Langren au XVIIe siècle, fut longtemps attribuée à l'impact d'une grande météorite.

L'origine des reliefs de la Lune aura suscité de nombreuses hypothèses. Ainsi, la plus grande plaine lunaire basaltique (2600 km de diamètre), qui fut appelée Océan des tempêtes par le cosmographe belge Michael Florent van Langren au XVIIe siècle, fut longtemps attribuée à l'impact d'une grande météorite.

Une explication qu'un groupe de scientifiques américains balaie aujourd'hui, via les mesures de la mission américaine Grail : il s'agirait d'une dépression d'origine volcanique. Les deux satellites Grail, qui ont orbité autour de la Lune en 2012, ont fourni une cartographie des reliefs lunaires d'une précision inédite. Or, celle-ci est formelle : la plaine ne forme pas un cercle, ni même une ellipse, comme on l'attend d'un impact d'astéroïde. Elle parait délimitée par un motif rectangulaire, constitué d'empilement de laves solidifiées. Elle aurait été le siège d'une intense activité volcanique il y a 3,5 milliards d'années, due au cour chaud et partiellement liquide de la Lune. En refroidissant, le terrain, rempli de lave, se serait effondré.

A.D. - SCIENCE & VIE N°1167 > Décembre > 2014 |

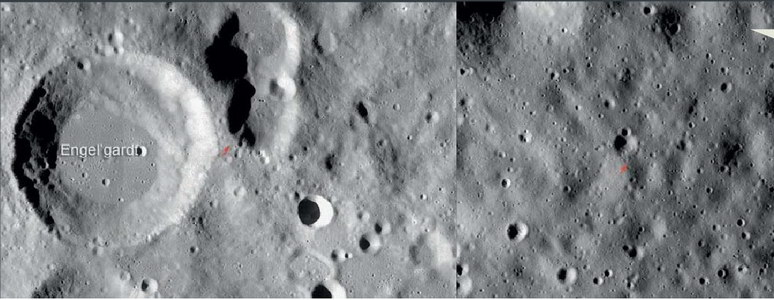

Le Toit de la Lune |

Cette plaine cratérisée est le point culminant de la Lune.

Cette plaine cratérisée est le point culminant de la Lune.

Son altitude, mesurée avec précision par l'altimètre laser de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, atteint 10.786 m au-dessus du niveau moyen.

Contrairement à l'Everest sur Terre, le "toit de la Lune" n'est pas une montagne, mais un amas d'éjectas datant de 4 milliards d'années. Situé en bordure du cratère Engel'gardt, sur la face cachée, il reste inobservable au télescope.

CIEL & ESPACE > Décembre > 2010 |

La Lune : Imparfaite comme la Terre |

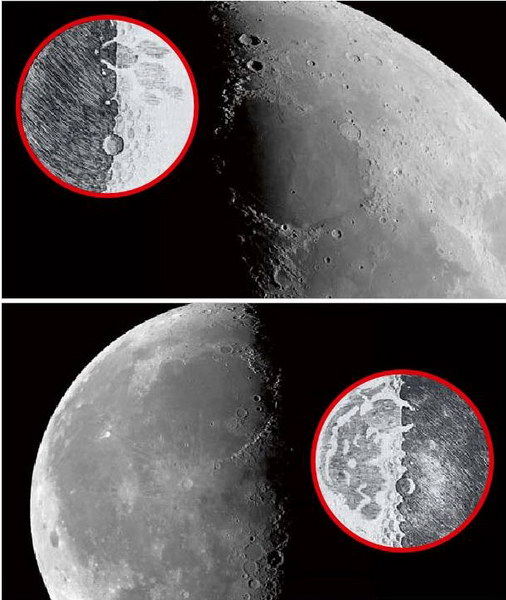

Le moindre instrument optique révèle que la Lune n'est pas lisse et parfaite, comme l'imaginait l'Occident depuis Aristote. Certaines régions comme le Sud montrent même des zones accidentées de plus de 5000 mètres de dénivelé.

Le moindre instrument optique révèle que la Lune n'est pas lisse et parfaite, comme l'imaginait l'Occident depuis Aristote. Certaines régions comme le Sud montrent même des zones accidentées de plus de 5000 mètres de dénivelé.

Si l'Anglais Thomas Harriot est le premier à observer la Lune à l'aide d'une lunette, Galilée est le premier à comprendre ce qu'il voit : "Nous pouvons discerner avec certitude que la surface de la Lune n'est pas parfaitement polie, uniforme et très exactement sphérique [...] mais au contraire inégale, accidentée, constituée de cavités et de protubérances, pas autrement que la surface de la Terre elle-même, qui est marquée, de part et d'autre, par les crêtes des montagnes et les profondeurs des vallées". Cette découverte remet en cause les dogmes aristotéliciens en vogue à l'époque, voulant que le monde sublunaire soit imparfait et changeant, par opposition au monde supralunaire (la Lune et au-delà), censé être parfait.

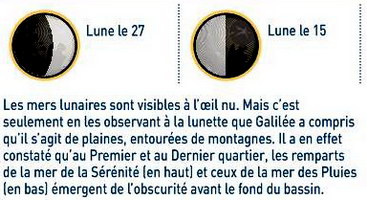

LES MERS : LE PLANCHER DE LA LUNE

LES MERS : LE PLANCHER DE LA LUNE

L'une des structures les plus faciles à identifier sur les dessins de Galilée est la mer de la Sérénité, qui apparait sous la forme d'une zone plus sombre sans détails. L'Italien note : "Les grandes taches sur la Lune sont visiblement plus basses que les zones plus claires". Aujourd'hui nous le savons, les mers résultent d'impacts majeurs survenus dans la jeunesse de notre satellite, comblés ensuite par de la lave. Leur plancher est de ce fait situé des altitudes plutôt basses.

Mais Galilée va plus loin encore : "La partie plus claire s'éléve tout près des taches. A tel point qu'avant la première quadrature comme aux environs de la deuxième, autour d'une certaine tache se dressent haut, tant au-dessus qu'en dessous d'elle, quelques éminences énormes". Par cette phrase, Galilée désigne les contreforts d'une mer éclairée par le Soleil alors que la partie de l'arène située à ses pieds est encore plongée dans l'ombre.

Au vu de ses dessins, il est vraisemblable qu'il n'a pas observé une, mais deux mers différentes au terminateur : la mer de la Sérénité juste avant le Premier Quartier, telle que nous pouvons la voir le 27 juillet au soir ; et la mer des Pluies au Dernier Quartier, telle qu'elle apparaît le 15 au matin.

LES MONTAGNES : UN MONDE TOUT EN RELIEF

LES MONTAGNES : UN MONDE TOUT EN RELIEF

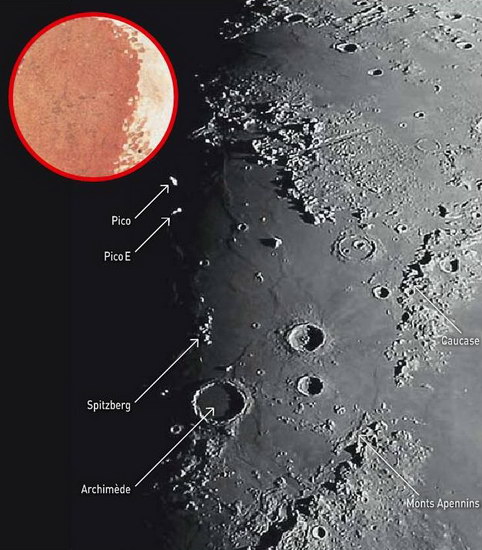

Galilée discerne aussi des détails subtils : "Un grand nombre de points brillants apparaissent au sein de la partie ténébreuse de la Lune, entièrement séparés et détachés de l'étendue illuminée et éloignés d'elle par un intervalle qui n'est pas peu considérable. Ces points augmentent peu à peu, après quelque temps, en grandeur et en luminosité ; après 2 à 3 heures, ils se joignent au reste de la partie brillante, qui s'est agrandie désormais". Il décrit ainsi lever du Soleil, et son évolution sur des reliefs élevés. Il ira même plus loin, en évaluant que les montagnes lunaires peuvent culminer à 7000 m (une valeur exagérée).

L'un des meilleurs moments du mois pour revivre une telle expérience est d'attendre le lever de Soleil sur le mont Spitzberg, visible au fond de la mer des Pluies. Cette montagne longue de 60 km culmine entre 800 m et 1780 m. À l'origine, la chaine montagneuse était bien plus imposante : il s'agit de l'un des vestiges d'un contrefort interne de la mer qui a ensuite été noyé sous 2000 m de lave. D'autres vestiges de cette formation sont visibles alentour, avec les monts Pico, Tenerife, Piton et la Chaine Droite. Pour voir le mont Spitzberg surgir de l'ombre, observez-le au télescope le 29 juillet. dès le crépuscule.

LES CRATÈRES : UNE VISION JUSTE

LES CRATÈRES : UNE VISION JUSTE

Dans les premiers mois d'utilisation de sa lunette, Galilée est frappé par la vue des cratères. "Il est un fait que j'ai noté sans quelques émervellements : presque au milieu de la Lune, une place est occupée par une cavité plus grande que toutes les autres et d'une forme parfaitement ronde", écrit-il. Il est difficile d'affirmer avec certitude de quelle formation il s'agit, mais la position, la taille et la forme font penser au cratère Ptolémée. Galilée semble avoir été tellement impressionné par cette structure qu'il en a exagéré les dimensions. En revanche, en observant l'incidence de la lumière du Soleil sur cette zone, il en donne une interprétation morphologique exacte : "Quant à l'obscurcissement et l'illumination, le même aspect que le ferait sur la Terre une région semblable à la Bohème, si elle était fermée de tous par de très hautes montagnes, disposées sur la circonférence d'un cercle parfait".

Dans la nuit du 14 au 15 juillet, Ptolémée se présente sous un éclairage rasant. En l'observant sur plusieurs heures, vous verrez le Soleil se coucher sur le cratère, jusqu'à la disparition des dernières lumières sur le gradin oriental. Une autre occasion de revivre l'observation de Galilée se présente le 28. Dès le crépuscule, vous verrez la lumiére envahir progressivernent le gradin occidental de Ptolémée.

LA LUMIÈRE CENDRÉE : UNE DÉMONSTRATION BRILLANTE

LA LUMIÈRE CENDRÉE : UNE DÉMONSTRATION BRILLANTE

"Tandis que la Lune aussi bien avant qu'après la conjonction (la Nouvelle Lune) se retrouve non loin du Soleil, non seulement son globe s'offre à notre vue du côté où il est orné de cornes brillantes, mais de surcroit, une périphérie ténue, légèrement luisante, semble dessiner la limite de la partie ténébreuse, c'est-à-dire détournée du Soleil". En ces quelques mots, Galilée décrit la "lumière cendrée" de la Lune. Il apporte une explication fort juste du phénoméne : "Dans les conjonctions, la Lune regarde la surface de l'hémisphère terrestre exposé au Soleil, qui est tout illuminé de rayons vifs, et elle reçoit la lumière par la Terre ; c'est à cause de cette réflexion, donc, que l'hémisphère inférieur de la Lune, bien que privé de la lumière solaire, apparait luisant de manière non négligeable". C'est limpide ! Néanmoins, il est bon de noter que cette conclusion n'est pas issue de l'observation, mais du raisonnement. Ce point fait donc exception dans Le messager des étoiles, toutes les autres découvertes découlent de l'utilisation de la lunette.

Les meilleurs moments pour observer la face nocturne de la Lune éclairée par le clair de Terre, se trouvent de part et d'autre de la Nouvelle Lune. Ainsi en juillet, vous pourrez la voir dans le ciel du soir, du 24 au 26 juillet. Mais elle reste basse sur l'horizon. Elle sera visible dans de meilleures conditions avant la Nouvelle Lune, du 17 au 20 juillet, juste avant l'aube, vers 2 h 30 TU.

CIEL & ESPACE > Juillet > 2009 |

Pourquoi l'Éclipse Totale de Lune la Rend Orangée ? |

En principe, lors d'une éclipse totale de Lune, le satellite devrait disparaître puisqu'il passe dans l'ombre projetée par la Terre dans l'espace. Or il n'en est rien.

En principe, lors d'une éclipse totale de Lune, le satellite devrait disparaître puisqu'il passe dans l'ombre projetée par la Terre dans l'espace. Or il n'en est rien.

Certes, la Lune perd plus de 99 % de son éclat durant la phase totale de l'éclipse, mais elle demeure bien visible et se pare effectivement d'une belle robe orangée...

L'explication tient à un jeu de lumière que provoque l'atmosphère terrestre. Les rayons du Soleil qui traversent la fine couche de gaz atmosphérique, juste au bord du globe terrestre, sont en partie absorbés et réfractés, puis continuent leur route dans l'espace jusqu'à la Lune. Ainsi, si vous étiez sur la Lune au moment du phénomène, vous verriez l'atmosphère de notre planète comme un brillant anneau rouge orangé. Cette couronne de feu éclaire donc la Lune, qui se pare de tous les reflets des couchers et levers de Soleil de notre planète ! La couleur, proche de celle que nous connaissons au coucher du Soleil, correspond à la fraction de la lumière qui n'est pas absorbée par l'atmosphère de la planète.

S.B. - SCIENCE & VIE > Novembre > 2008 |