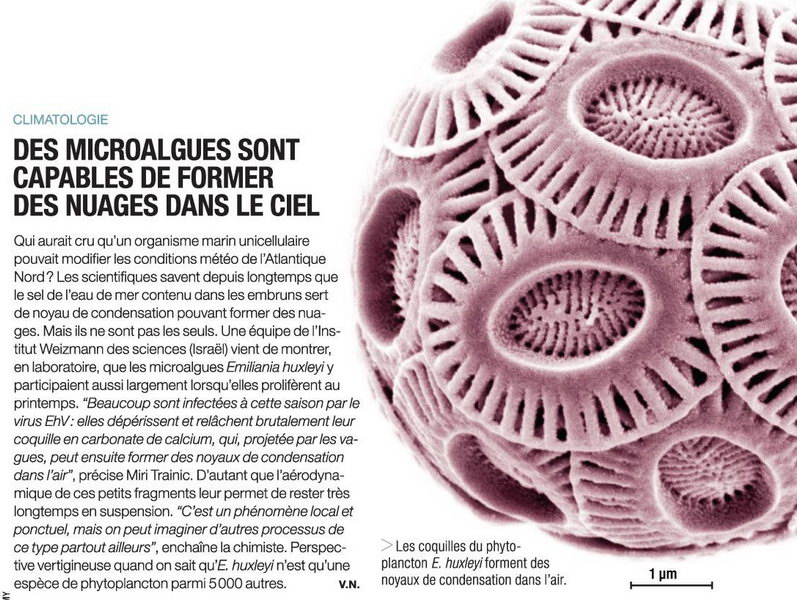

Des MicroAlgues sont capables de Former des Nuages |

V.N. - SCIENCE & VIE N°1214 > Novembre > 2018 |

|

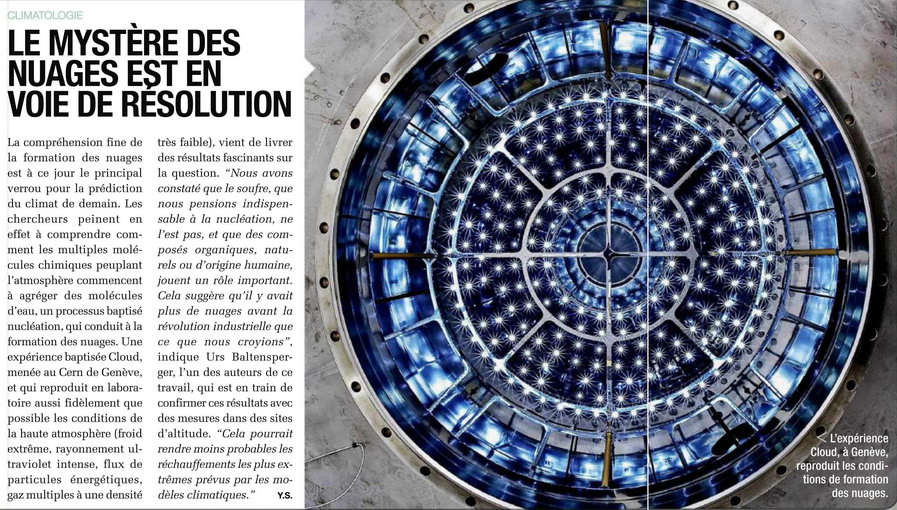

Le Mystère des Nuages est en voie de Résolution |

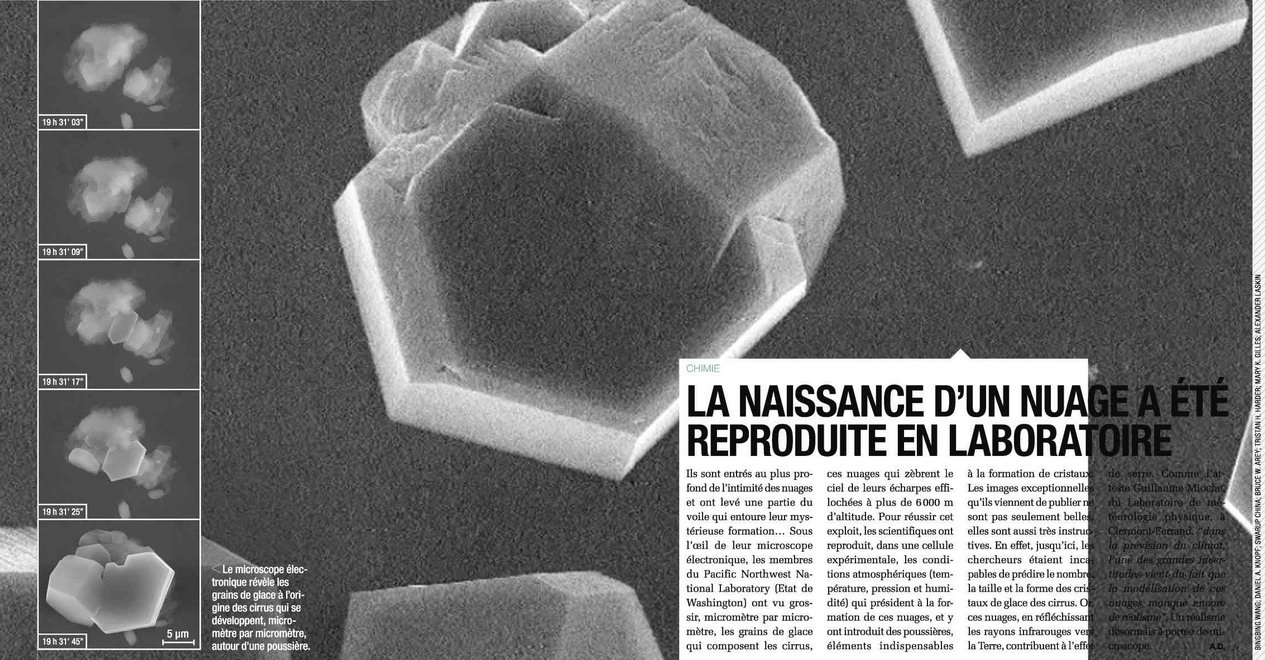

La Naissance d'un Nuage Reproduite en Labo |

Y.S. - SCIENCE & VIE N°1192 > Janvier > 2017 |

|

A.D. - SCIENCE & VIE N°1194 > Mars > 2017 |

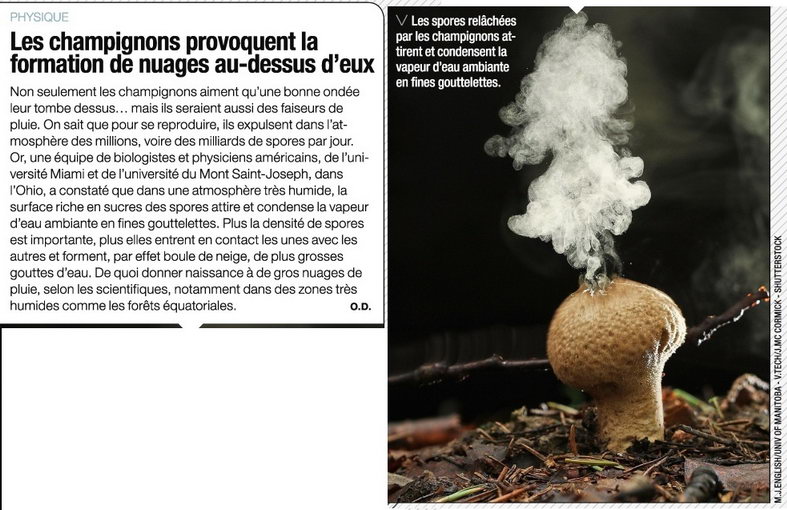

Les Champignons provoquent la Formation de Nuages |

O.D. - SCIENCE & VIE N°1180 > Janvier > 2016 |

|

Le Pollen peut Ensemencer les Nuages |

Les climatologues peinent à comprendre en détail la formation des nuages, et donc à modéliser leur évolution.

Les climatologues peinent à comprendre en détail la formation des nuages, et donc à modéliser leur évolution.

Une équipe de biologistes de l'université du Michigan vient de leur compliquer encore la tâche. Ils ont en effet prouvé que les grains de pollen, jusque-là considérés comme trop gros pour rester en suspension longtemps et avoir un effet météo, "se fragmentent en quelques minutes dans une atmosphère humide et jouent ensuite efficacement le rôle de noyaux de condensation", explique Allison Steiner, première auteure de l'étude.

Ce facteur biologique, sans révolutionner notre compréhension des nuages, peut toutefois jouer un rôle clé localement : par exemple dans les forêts arctiques, dominées par les sapins et les bouleaux.

Y.S. - SCIENCE & VIE N°1174 > Juillet > 2015 |

|

Ce nuage à la forme et aux couleurs inhabituelles a été observé le 4 août dernier au-dessus de la ville de Xiamen, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine.

Ce nuage à la forme et aux couleurs inhabituelles a été observé le 4 août dernier au-dessus de la ville de Xiamen, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine.

Certains y ont vu un bon présage pour les récoltes à venir, d'autres un engin venu d'une lointaine galaxie.

En réalité, il s'agit d'un phénomène météo connu. Cet Altocumulus lenticularis, ou nuage lenticulaire, se forme quand une masse d'air froid passe au-dessus d'un sommet montagneux : la vapeur d'eau qu'elle contient se condense, créant ainsi des nuages en forme de lentilles, qui s'empilent les uns sur les autres. Rien à voir avec un Ovni.

ÇA M'INTÉRESSE N°404 > Octobre > 2014 |

|

Les Fusées Fabriquent des Nuages |

Prolifération des nuages de glace dans la mésosphère.

La prolifération des nuages de glace dans la mésosphère (de 50 à 100 km d'altitude) au-dessus des pôles serait en partie due aux rejets d'eau par les moteurs des fusées - et précédemment des navettes -, d'après David Siskind (Naval Research Laboratory)

S.F. - SCIENCE & VIE > Septembre > 2013 |

|

Comment l'Eau des Océans crée-t-elle les Nuages ? |

Tout simplement parce que l'eau des mers (des rivières, des flaques...) n'a pas besoin d'atteindre 100°C pour passer à l'état gazeux.

À pression ambiante et à 100°C, l'eau liquide se transforme totalement en vapeur d'eau. Mais en dessous de 100°C, et à pression ambiante, l'eau coexiste à l'état gazeux et à l'état liquide. Les deux "phases" de l'eau sont en équilibre. "Il suffit que l'eau dépasse 0°C pour s'évaporer, explique Albin Ullmann, de l'université de Bourgogne. Et plus elle est chaude, plus elle a d'énergie, et plus l'évaporation est active".

Sachant, précise le chercheur, "qu'il ne faut pas confondre le phénomène d'ébullition, qui se produit à l'intérieur du liquide avec la formation de bulles, avec celui d'évaporation, en surface, qui n'est pas directement perceptible, d'où son autre nom de flux de chaleur latente". À condition que l'air ne soit pas rempli de vapeur d'eau (plus l'air est humide, moins l'eau s'évapore, d'autant plus qu'il est froid), les liaisons unissant les molécules d'eau vont se briser, et celles-ci se diffuser. En s'élevant, ce gaz se condense, sous l'effet du froid et de la saturation de l'air en vapeur d'eau, et forme des gouttelettes : les nuages. Les meilleures conditions d'une évaporation sont une eau chaude et une atmosphère sèche et chaude. Le vent joue donc un rôle important : en éloignant l'air humide de la source d'eau, il entretient l'évaporation. C'est pour cela que le linge sèche quand on l'étend, même lorsqu'il fait frais et mauvais temps. "À l'équateur, il y a peu de vent et l'air est donc suturé en vapeur d'eau... L'évaponation n'y est pas maximale, quand bien même c'est là que l'énergie solaire est la plus forte", ajoute Albin Ullmann. Chaque seconde, 16 milliards de litres d'eau s'évaporent des océans sous l'effet du soleil.

G.S. - SCIENCE & VIE > Mai > 2013 |

|