| |

Climat : le Réchauffement est-il Sûr ? |

Alors que le réchauffement du climat est devenu une affaire d'États, jamais il n'a été autant critiqué. À tort... Ou à raison ? Pour le savoir, nous sommes remontés à la source : aux données scientifiques. Car elles seules sont en mesure de dire si, oui ou non, la terre se réchauffe. Chiffres à l'appui.

Des climatologues accusés de manipuler des données. Une erreur surestimant la fonte des glaces de l'Himalaya dans le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Des polémiques incessantes entre ceux qui se proclament "sceptiques" et ceux qui se disent "réalistes"... À l'évidence, le réchauffement, réel ou contesté, de la planète échauffe les esprits. Et dans un tel climat, difficile de garder la tête froide...

Difficile, mais pas impossible. Car toutes les questions sont légitimes... et tenter d'y répondre l'est encore plus. À condition de laisser au vestiaire les préjugés, de prendre comme boussole le doute et comme compas le travail des milliers de scientifiques mobilisés pour décrypter l'évolution du climat. Au-delà des opinions et des convictions, c'est à ce prix que peut se démêler le vrai de l'illusoire. Et les questions trouver des réponses. Ainsi, la température s'est-elle élevée, oui ou non ? Les glaces fondent-elles ? Et le vivant, le niveau des mers ou les cyclones témoignent-ils d'une quelconque perturbation ? Lever ces interrogations, c'est livrer, de manière impartiale, autant d'indices sur l'état du climat aujourd'hui. Et s'il s'avère qu'un réchauffement de la planète est à l'ouvre, l'homme en est-il le responsable ? Comment le savoir ? Pour y voir clair, notre compréhension de la machinerie climatique est-elle d'ailleurs suffisante ? Et les modèles climatiques assez fiables quand ils sont contraints de simplifier la Terre pour la mettre en équations ? Dès lors, prédire l'évolution du climat est-il seulement à notre portée ? À toutes ces questions cruciales, les pages qui suivent apportent des réponses qui ne le sont pas moins.

C.B. et Y.S. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

1/ La Température s'est-elle Élevée ? Oui. |

Pas si simple de savoir si la planète se réchauffe. Car pour cela, il faut disposer de deux types de données : celles mesurant la variation de la température du globe (autour de sa moyenne de 15°C), et celles étudiant son évolution dans le temps. Pas si simple de savoir si la planète se réchauffe. Car pour cela, il faut disposer de deux types de données : celles mesurant la variation de la température du globe (autour de sa moyenne de 15°C), et celles étudiant son évolution dans le temps.

Or, l'humanité ne dispose de véritables archives de la température, autrement dit de séries de mesures continues effectuées à l'aide de thermomètres, que depuis les années 1860. Et ces mesures souffrent de nombreux défauts, surtout avant les années 1950 : instruments de qualité inégale, discontinuités, changements dans les pratiques d'observation... sans parler des erreurs humaines.

DES MOYENNES FIABLES : De plus, la couverture géographique des mesures s'avère imparfaite : le réseau d'observations au sol souffre encore d'énormes lacunes au niveau des océans, des déserts, des pôles, etc. Quant aux observations satellitaires, elles ne remontent qu'aux années 1970.

Avec des données aussi imparfaites, établir la courbe des températures de la planète pourrait sembler hors de portée. Pourtant, les scientifiques ont relevé le défi, jusqu'à reconstituer des moyennes fiables ! Leurs atouts ? Le fait que les biais ont mécaniquement tendance à se compenser lorsque les mesures sont nombreuses. Mais surtout, des méthodologies très sophistiquées d'homogénéisation et de correction de données ont été développées : chaque série de températures, chaque protocole de mesure est décortiqué afin d'écarter les stations susceptibles d'introduire des biais, voire les valeurs susceptibles de comporter des erreurs. Précisons que ce que les climatologues prennent en compte, en un point donné, n'est pas la température en elle-même, mais l'écart de la température par rapport à une valeur de référence (par convention la moyenne 1950/1980).

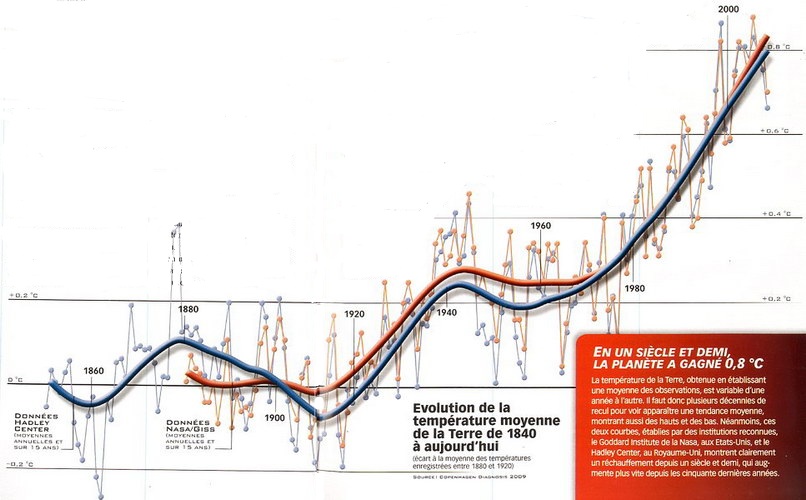

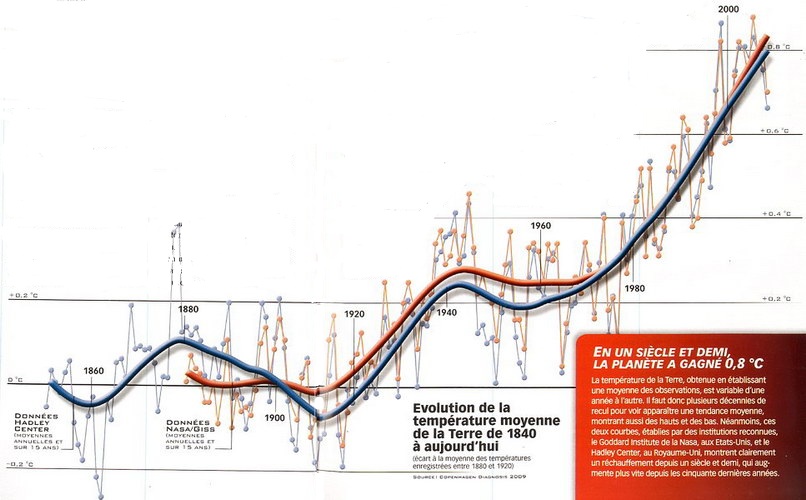

Une fois ces corrections effectuées, les scientifiques peuvent s'attaquer à l'établissement d'une moyenne globale de la variation de température. En pratique, la planète est découpée en "mailles" (de quelques dizaines ou centaines de kilomètres de côté), auxquelles on attribue une variation de température, avant d'en faire la moyenne globale. Une opération délicate, surtout en raison des "trous" dans les zones où les observations manquent ; par ailleurs, certains biais restent à corriger - par exemple, les zones urbaines sont plus chaudes que les zones rurales en raison de la concentration de l'activité humaine. La façon dont ces ajustements sont opérés génère des écarts entre les estimations des différentes équipes scientifiques ; mais au final, ils dépassent rarement quelques centièmes de degré... et le parallélisme saute aux yeux entre les courbes de la Nasa, de la Noaa ou du Hadley Center, les trois institutions les plus pointues en la matière. On peut donc considérer que l'évolution de la température est très solidement établie pour le demier siècle et demi.

RÉCHAUFFEMENT EN DEUX TEMPS : Cette période s'ouvre par des hauts et des bas sans tendance claire jusqu'à environ 1900. Puis, survient une montée d'environ 0,75°C qui nous amène aujourd'hui au plus haut niveau constaté depuis le début des enregistrements. Un réchauffement qui s'est effectué en deux temps : une ascension modérée entre les années 1910 et 1940, suivie d'une légère baisse, puis d'un accroissement bien plus rapide entre 1950 et aujourd'hui (de 0,55°C environ).

Certains ont souligné que la courbe des températures semblait grimper moins vite au cours de la dernière décennie. L'avenir dira s'il s'agit d'une nouvelle tendance ou d'un simple soubresaut de la courbe. Pour l'instant, une chose est sûre : cette dernière décennie fut plus chaude que toutes les précédentes depuis que les mesures existent. Et avant ? Pour le savoir, les scientifiques ont recours à des indices indirects, grâce aux outils des paléoclimatologues : grains de pollen et fossiles de plancton (qui reflètent le vivant, donc le climat), épaisseur des cernes des arbres (qui varie avec la chaleur), rapports isotopiques entre éléments... Autant d'outils qui permettent de se faire une idée des températures passées.

Les estimations les plus solides portent sur l'hémisphère Nord (mieux connu) au cours du dernier millénaire. Or, aucune équipe ne trouve de température globale plus chaude que celle des dernières décennies, ni de réchauffement comparable à celui du dernier demi-siècle. Les travaux les plus récents montrent même que la période baptisée "optimum médiéval" (entre 800 et 1300 environ) était moins chaude que l'actuelle sur l'ensemble de l'hémisphère Nord - même si certaines régions, notamment autour de l'Atlantique Nord, connaissaient des températures voisines, voire plus hautes, de celles d'aujourd'hui. Les mesures effectuées dans l'hémisphère Sud, encore peu nombreuses, n'ont pas révélé de tendances différentes. Au final, la période 1970-2010 semble donc sans équivalent thermique pour les deux derniers millénaires.

Y.S. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

2/ Les Glaces Fondent-elles ? Oui. |

Un indicateur très concret et très lisible de l'augmentation des températures est la réduction du volume des glaces de la planète. Logique, plus il fait chaud, plus la glace fond.

On peut observer cette réduction sur les trois grandes catégories de glace : les glaciers de montagne, les banquises (glaces polaires flottantes) et les calottes polaires, ces deux masses qui recouvrent les terres groenlandaises et antarctiques.

LA BANQUISE ARCTIQUE PERD RAPIDEMENT DU TERRAIN EN ÉTÉ LA BANQUISE ARCTIQUE PERD RAPIDEMENT DU TERRAIN EN ÉTÉ

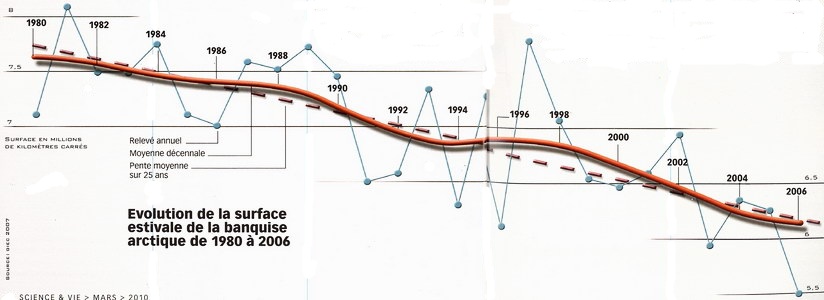

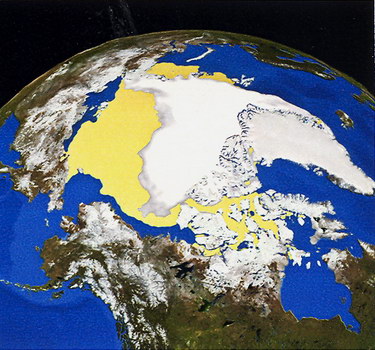

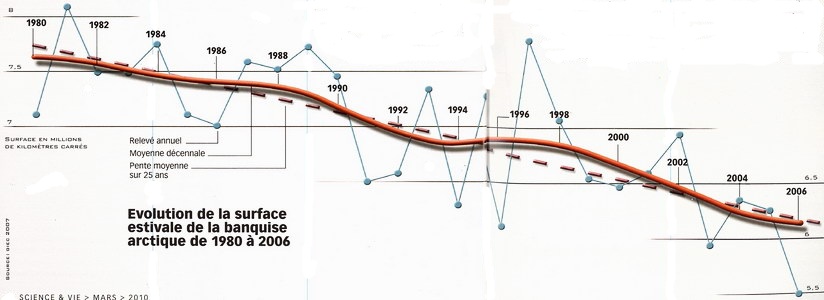

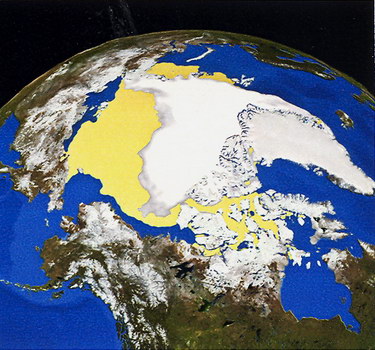

Glaciers, banquises ou encore calottes... Les glaces de la planète sont multiples. Leur évolution s'étudie donc de manière séparée. La courbe représentée ici concerne ainsi la banquise arctique. (En blanc apparaît la surface de la banquise mesurée à l'été 2007, comparée à la moyenne estivale de 1979 à 2006, en jaune et blanc.)

Celle-ci évoluant au fil des saisons (elles font en été et se reconstitue en hiver), un des moyens d'évaluer l'impact d'un réchauffement climatique consiste à mesurer sa surface au plus fort de l'été, lorsqu'elle est à son minimum. On voit sur cette courbe que, depuis 1980, ce minimum estival diminue progressivement, en moyenne de 7,4 % par décennie. 30 ans de données, c'est toutefois une durée tout juste suffisante en climatologie pour établir une tendance... Mais elle est confortée par le fait que toutes les autres places du globe subissent le même sort. |

TENDANCE PLANÉTAIRE : Les glaciers de montagne sont les premiers touchés, et il existe quelque deux siècles de données diverses les concernant, depuis la réduction de leur longueur totale observée par l'homme, jusqu'à des mesures de leur épaisseur obtenues par différentes techniques d'altimétrie (laser, notamment). Même si le détail des chiffres peut faire débat pour telle ou telle partie du globe, le verdict s'avère au final sans appel : ces glaciers raccourcissent, en moyenne, de 50 mètres par décennie depuis cent cinquante ans. Et le même chiffre se retrouve à peu près pour les différents continents, accréditant l'idée d'une cause commune et planétaire. Qui plus est, une accélération d'environ 30 % de ces fontes est également observée depuis les années 1990.

La neige ne formant qu'une couverture saisonnière, les données la concernant constituent un sujet un peu différent. Mais on notera que cette couverture, fournie par les stations météo, montre une tendance analogue à celle des glaciers, bien qu'étant plus récente : la surface globale couverte par la neige en hiver décroît depuis les années 1950. Elle est passée de 38 à 35 millions de kilomètres carrés environ.

CHANGEMENTS SPECTACULAIRES : Quant à la glace des banquises et des calottes polaires, son évolution n'est suivie que depuis une trentaine d'années. Et pour cause : ces zones sont non seulement très étendues, mais aussi parmi les plus inhospitalières de la planète. Ce n'est que depuis les débuts de l'ère satellitaire que les scientifiques ont trouvé le moyen de suivre leur évolution. Mais, en trois décennies, les changements se sont déjà avérés spectaculaires. La banquise arctique estivale a ainsi perdu, entre 1980 et 2006, 7,4 % de sa surface par décennie, chiffre réévalué à 11 % environ en 2009. Les relevés hivemaux, effectués donc sur des surfaces plus étendues, montrent une diminution moins rapide : quelque 3 % par décennie. D'autre part, la banquise devient de plus en plus fine : une étude de 2009 constate un abaissement de son épaisseur hivernale moyenne de 3,64 m en 1980 à 1,89 m en 2008 !

Enfin, l'évolution des énormes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique est plus difficile à suivre avec précision, du fait notamment de leur épaisseur, qui atteint plusieurs kilomètres. L'indicateur le plus facilement mesurable est la surface du Groenland affectée par la fonte estivale ; or, celle-ci a augmenté d'environ 30 % en trente ans. Par ailleurs, selon les données altimétriques fournies par le satellite Grace, opérationnel depuis 2002, la perte annuelle de masse groenlandaise aurait doublé entre 2002 et 2009. L'Antarctique, lui, ne fond guère car les températures y sont particulièrement basses ; il perd néanmoins de la glace, ses glaciers glissant de plus en plus vite vers la mer. Toujours d'après le satellite Grace, la perte de masse s'y accélère également : elle est passée de 104 gigatonnes par an (moyenne 2002/2006) à 246 gigatonnes (moyenne 2006/2009). Pas de quoi faire disparaître le continent, mais de quoi influencer très largement l'augmentation du niveau marin ! Avec ce chiffre, l'Antarctique se révèle perdre autant de glace que le Groenland, alors que les glaciologues ont longtemps pensé que seul ce dernier évoluait. La difficulté scientifique est que l'on dispose ici de moins d'une décennie de données - il est donc très difficile de savoir quelles sont les variations naturelles, et impossible d'en tirer des conclusions tranchées. Reste que la régression des glaces est avérée aux deux pôles, ainsi que sur les cinq continents.

Y.S. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

3/ Le Vivant est-il Perturbé ? Plutôt Oui. |

Le réchauffement peut-il se mesurer à l'aune d'un impact sur la faune et la flore ? La chose est délicate. Le réchauffement peut-il se mesurer à l'aune d'un impact sur la faune et la flore ? La chose est délicate.

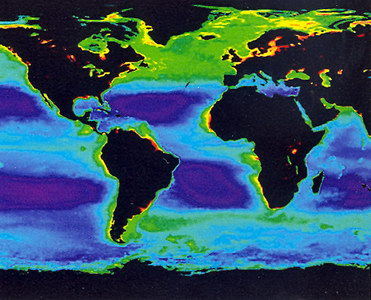

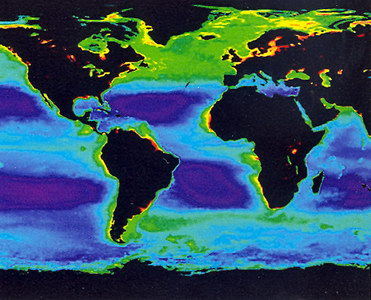

De multiples données éclairent sur le comportement du vivant, depuis les oiseaux migrateurs bagués... jusqu'aux mesures, effectuées par satellite, de l'activité photosynthétique du plancton des océans (->).

Le vivant est naturellement constitué de systèmes complexes en état de changement permanent : les espèces se déplacent, colonisent de nouveaux territoires, en abandonnent d'autres, se raréfient ou pullulent. De plus, l'accroissement de la pression humaine et des moyens de communication accentue le rythme des bouleversements dans la nature, sans que le climat soit nécessairement en cause. On voit par exemple apparaître des espèces en des lieux où elles étaient inconnues simplement parce que l'homme les y a amenées, intentionnellement ou non ; de même, on assiste à des extinctions ou à des changements de comportements qui ne sont rien d'autre que des réactions à la présence humaine. Il est donc généralement impossible, face à un changement particulier, de dire de manière incontestable s'il résulte de facteurs climatiques ou non. En revanche, il est possible de voir si statistiquement les changements se produisent de manière aléatoire, ou s'ils peuvent être corrdés avec une adaptation à un réchauffement.

CHANGEMENTS INCONTESTABLES : Lorsque l'on adopte cette démarche, la signature du réchauffement climatique apparaît nettement, comme en atteste la littérature naturaliste de ces dernières décennies. Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) de 2007 recense quelque vingt-sept mille séries de données portant sur les systèmes biologiques et attestant d'un changement (dont on ignore la cause a priori). À 90 %, la logique du changement est celle d'un réchauffement. On trouve ainsi des espèces migratrices (oiseaux, poissons, insectes...) qui anticipent leur migration ; des espèces inféodées au froid qui disparaissent. Par ailleurs, les aires de répartition d'innombrables organismes (allant du plancton marin aux mammifères terrestres en passant par les tiques) s'étendent vers le nord ou vers des zones plus élevées en altitude. Sans parler des dates de germination ou d'éclosion qui avancent ou, pour les systèmes agricoles, de la survenue toujours plus précoce des moissons, des vendanges et d'autres récoltes. Les exemples sont nombreux et évidemment disparates. Mais le sens général est parfaitement clair. D'après une méta-analyse publiée en 2003 par la chercheuse américaine Camille Parmesan, souvent considérée comme la meilleure spécialiste de ce domaine, plus de la moitié des espèces auraient modifié leur biologie en réponse au réchauffement au cours du dernier siècle, des invertébrés marins aux arbres en passant par les papillons !

À noter, cependant, que l'écrasante majorité des observations recensées proviennent du continent européen, et même d'Europe de l'Ouest, seule zone où les données sont suffisamment nombreuses et précises pour dégager une tendance claire. Mais il existe un paramètre pour lequel les scientifiques disposent d'une couverture globale : la quantité de chlorophylle sur les continents, mesurée depuis les satellites, grâce à laquelle il est possible d'identifier le pic printanier de croissance végétale. Or, celui-ci survient de plus en plus tôt depuis les années 1970. Des années 1970 qui constituent pour la plupart des paramètres, malheureusement, la limite de notre visibilité, les séries plus anciennes étant très peu nombreuses.

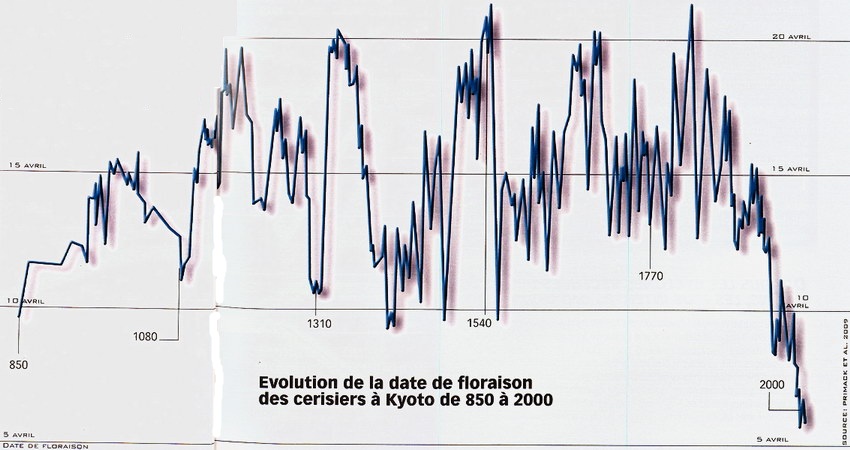

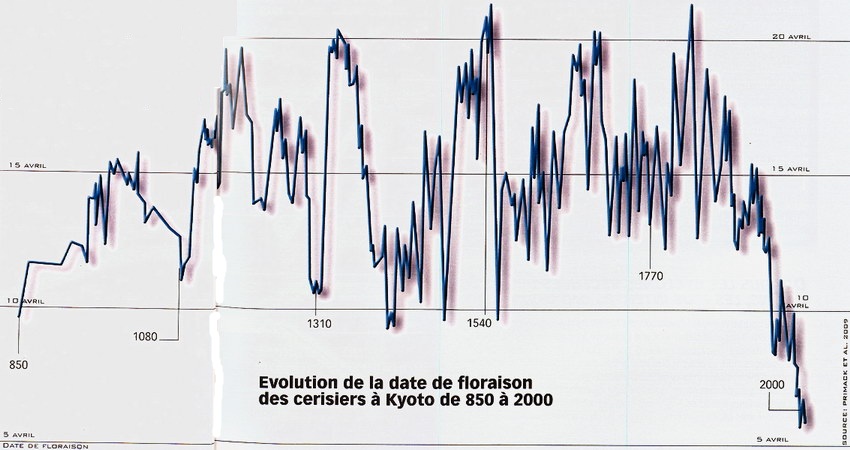

LES CERISIERS FLEURISSENT BIEN PLUS TÔT LES CERISIERS FLEURISSENT BIEN PLUS TÔT

Certains phénomènes biologiques sont précisément datés depuis plusieurs siècles, offrant aux scientifiques de précieuses bases de données.

C'est le cas de la floraison des cerisiers au Japon. On voit sur la courbe qu'à Kyoto elle avait lieu entre le 10 et le 20 avril lors du dernier millénaire, et qu'elle se déroule avant le 10 avril à partir des années 1980 environ. L'évolution des culture de la vigne ou des poiriers montrent la même tendance. L'accumulation de ce type de données tend à montrer que le vivant est impacté par le réchauffement. |

Y.S. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

4/ Les Événements Extrêmes sont-ils plus fréquents ? Possible. |

Sécheresses, inondations, canicules, vagues de froid, tempêtes, cyclones... les événements météorologiques extrêmes sont étroitement associés dans notre imaginaire à un dérèglement du climat et, de là, au réchauffement de la planète.

Non sans raison : lorsqu'on fournit plus de chaleur, donc plus d'énergie, à un système, celui-ci a tendance à la dissiper davantage, Barfois violemment. Mais existe-t-il des statistiques accréditant que ce type d'événements est à la hausse ? La réponse est qu'il en existe, mais relativement peu. Cela tient à la nature particulière de ce qu'est un "événement extrême", à savoir un événement dont l'ampleur est éloignée de sa moyenne (la même température sera considérée comme un extrême à Stockholm, mais pas à Séville).

PAS SI SIMPLE DE LES DÉTECTER : Il en résulte plusieurs difficultés. D'abord, un événement extrême est presque par définition un événement localisé se produisant sur une période courte. Il a donc tendance à disparaître des statistiques dès que l'on fait des moyennes nationales ; ou des moyennes annuelles ou saisonnières. Il faut donc disposer d'un réseau de mesures à haute résolution - c'est-à-dire de nombreux capteurs, dont les données sont fréquemment relevées - pour le détecter, et ce type de réseau n'existe guère que dans les pays développés.

Autre difficulté : un événement extrême est par définition rare - or, avant de pouvoir définir une tendance statistiquement significative (hausse ou baisse), il faut beaucoup d'événements ! La survenue de deux crues centennales au cours d'un siècle, par exemple, ne permet pas à elle seule de dire que le risque de crue est à la hausse. Quelques tendances, néanmoins, ont été mises en évidence, comme l'accroissement d'épisodes caniculaires, via le nombre de jours et, surtout, de nuits pendant lesquels la température est anormalement élevée. On observe d'ailleurs également une raréfaction des journées et nuits froides. Egalement constatée : la tendance à l'intensification du cycle hydrologique, conséquence logique du réchauffement (par augmentation de l'évaporation), qui se manifeste notamment par des fortes pluies en hausse. Même lorsque la quantité annuelle de pluie reste inchangée, la proportion de l'eau qui tombe sous forme de pluies intenses semble s'élever régulièrement à l'échelon mondial : de l'ordre de quelques pour-cent par décennie. Simultanément, le nombre de jours sans pluie ou avec des pluies très faibles s'accroît également.

En ce qui concerne les tempêtes de haute latitude, aucune véritable tendance statistique n'est apparue, contrairement à ce que l'on entend dire parfois. En revanche, les tempêtes tropicales, et particulièrement les plus violentes d'entre elles, les cyclones, font l'objet d'un débat scientifique animé. Si leur nombre, au plan planétaire, ne semble en effet pas augmenter (à l'exception du bassin de l'Atlantique Nord), la majorité des spécialistes - mais la chose est contestée par certains - considèrent que ces cyclones, recensés par les météorologues à partir des images de satellites, deviennent plus intenses et durables. Il apparaît en particulier que ceux qui appartiennent aux catégories 4 et 5 (le sommet de l'échelle, caractérisée par les vents engendrés les plus forts) sont de plus en plus nombreux. Là encore, les scientifiques sont gênés par le manque de données antérieures à l'ère satellitaire, qui ne facilite pas la mise en évidence de tendances.

DE PLUS EN PLUS DE VICTIMES : Ultime pièce à verser au dossier complexe des événements extrêmes : l'évolution du nombre des victimes de catastrophes naturelles, comptabilisées par le PNUE (le Programme des Nations unies pour l'environnement). Ce nombre augmente rapidement depuis le début du siècle. Une hausse qui, bien sûr, s'explique en partie par l'accroissement considérable des populations humaines. Néanmoins, il apparaît que le nombre de victimes de catastrophes météorologiques croît bien plus vite que celui des catastrophes dites géophysiques (séismes et tsunamis). Bien des experts voient là une signature fiable du changement climatique...

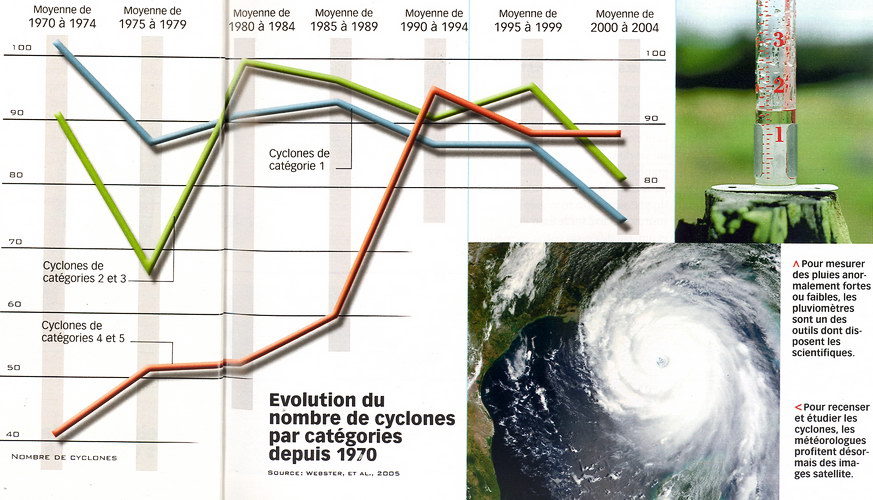

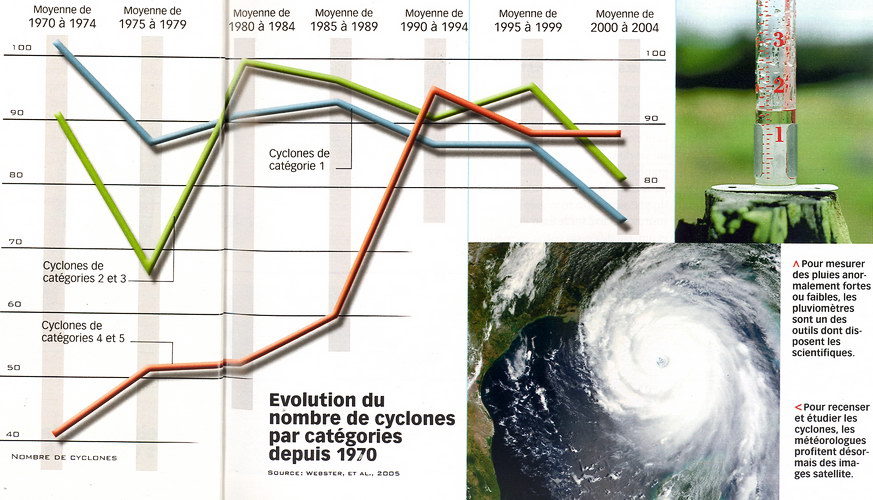

DE TOUS LES CYCLONES RECENCÉS DEPUIS 40 ANS, LES PLUS INTENSES ONT DOUBLÉS DE TOUS LES CYCLONES RECENCÉS DEPUIS 40 ANS, LES PLUS INTENSES ONT DOUBLÉS

Sur cette courbe retraçant l'évolution des différents types de cyclones depuis 1970, il apparaît clairement une tendance à l'augmentation de ceux de forte intensité, de catégorie 4 et 5, par rapport à ceux de catégorie 1, 2 et 3.

Mais ces chiffres doivent être interprétés avec précaution, car le faible nombre d'événements (moins de 250 par an) ne permet pas de construire des statistiques parfaitement fiables et donc de confirmer la multiplication des événements extrêmes - cyclones intenses, nuits anormalement chaudes, fortes pluies... - et de la corréler au réchauffement climatique. |

Y.S. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

5/ La Mer Monte-t-elle ? Oui mais. |

Qui dit élévation de la température, dit fonte des glaces d'une part et dilatation des eaux d'autre part. Deux bonnes raisons d'étudier le niveau de la mer !

Mais le constat n'est pas si simple à établir. Car notre planète se trouve dans une période interglaciaire : il y a vingt mille ans, lors de la dernière glaciation, d'énormes calottes polaires descendaient jusqu'au Bassin parisien. Or, leur fonte progressive (sous l'effet d'un réchauffement dû à une variation de l'orbite terrestre) a fait monter le niveau marin, et pas qu'un peu : il est aujourd'hui 120 mètres plus haut qu'alors ! Il est donc possible que le niveau de la mer continue de s'élever sur cette lancée, sans que le récent réchauffement soit en cause.

Pour en avoir le cour net, les scientifiques étudient le rythme qu'adopte ce mouvement. Un examen qui est rendu possible par la connaissance relativement bonne des allées et venues de l'océan, acquise grâce aux archives sédimentaires et aux carottages dans les récifs coralliens. Il en ressort que, après une hausse régulière et rapide entre -18.000 et -6.000 ans, la montée s'est ralentie, au point d'atteindre une quasi-stabilité au cours des deux ou trois derniers millénaires, avec une élévation limitée à 0,1 mm ou 0,2 mm par an. Or, à la fin du XIXe siècle, une nouvelle hausse est constatée, nettement plus rapide (presque 1 mm par an). Hausse qui a perduré durant le XXe siècle, avant de s'accentuer jusqu'à approcher 1,5 mm par an. Depuis les années 1990, les données indiquent même une nouvelle accélération : l'augmentation moyenne dépasse désormais 3,3 mm par an, soit + 3,3 cm par décennie ! On assiste donc bien à une reprise nette de la montée des eaux.

DES MESURES INCOMPLÈTES : Comment le sait-on, surtout avec une telle précision ? Les reconstructions du niveau marin au cours des 130 dernières années reposent sur les données fournies par les marégraphes qui ont été installés un peu partout sur la planète à partir de la fin du XIXe siècle. Un marégraphe est un instrument fixé sur le fond de l'océan et qui, par différents systèmes, mesure la hauteur de la colonne d'eau. Une donnée qu'il faut corriger de l'effet des vagues, des marées, de la pression atmosphérique ainsi que d'autres variables quotidiennes ou saisonnières. Analyser les mesures fournies par le réseau mondial des marégraphes pose ensuite les mêmes problèmes que pour les températures : hétérogénéité des instruments et des pratiques, lacunes dans le réseau. Avec deux difficultés supplémentaires : primo, le réseau est resté pour l'essentiel cantonné aux littoraux, généralement à proximité des ports, avec très peu de renseignements sur le centre des océans. Deuxio, les marégraphes mesurent également lesmouvements verticaux de la croûteterrestre, par exemple l'enfoncement des deltas ou ce que l'on appelle le "rebond isostatique", c'est-à-dire la remontée des régions libérées de leur glace après la fonte. Ces limites des marégraphes font évidemment l'objet de corrections par des méthodes statistiques, et les reconstructions qui en résultent jouissent d'un consensus relativement fort - ce n'en sont pas moins des reconstructions.

Il n'en est pas de même pour les données fournies depuis 1993 par les satellites altimétriques, données qui sont évidemment elles aussi traitées et calibrées, mais qui fournissent des images complètes du globe à une fréquence de quelques jours seulement. Grâce à elles, l'élévation du niveau marin est désormais connue avec une grande précision. Et non seulement cette hausse apparaît plus forte que ce que suggéraient les marégraphes, mais elle est en outre très inégalement répartie sur la planète, certaines régions présentant une élévation cinq fois plus rapide que la moyenne (l'Asie du Sud-Est) et d'autres une baisse du niveau marin (l'Atlantique Nord) ! L'inégale répartition de la chaleur et de la salinité (qui modifient la densité de l'eau) pourrait expliquer ces variations, et permet d'attribuer à la dilatation thermique de l'océan une hausse de 1,3 mm sur les 3,3 mm constatés chaque année, le reste étant causé par la fonte des glaces.

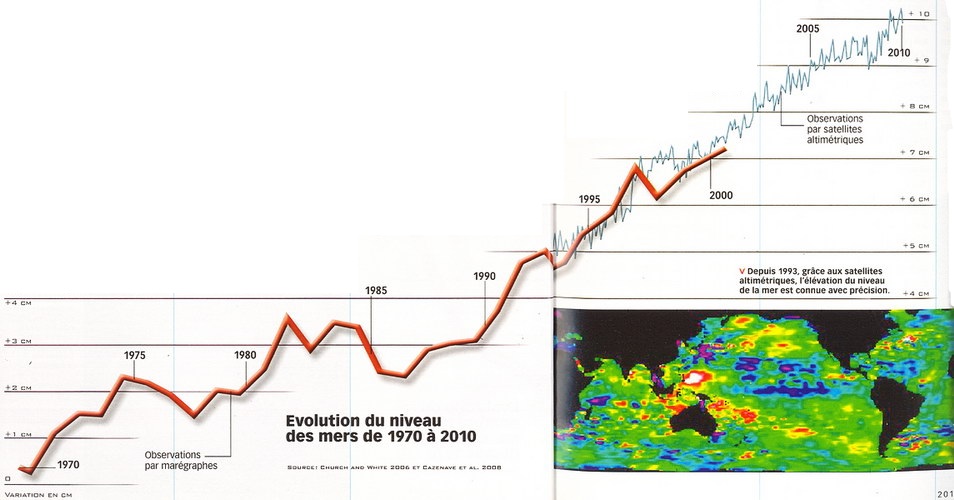

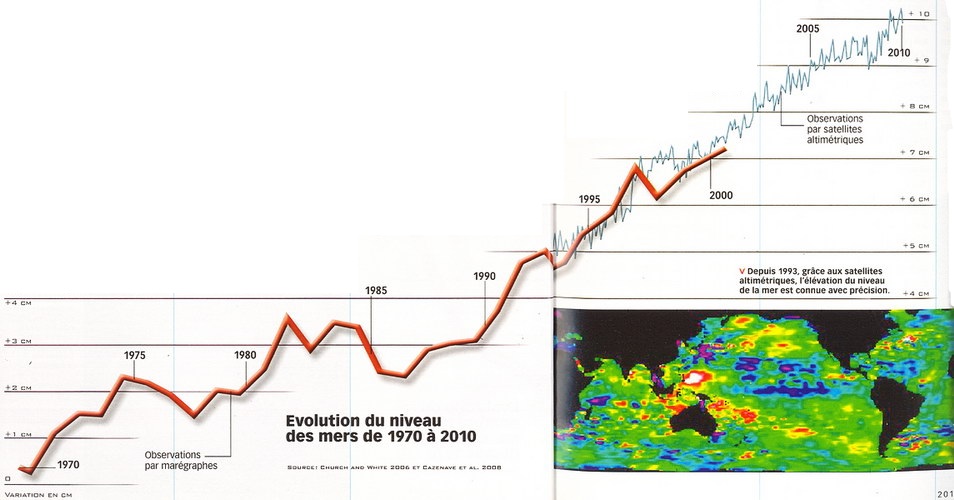

L'ÉLÉVATION DU NIVEAU DES MERS S'EST ACCÉLÉRÉE L'ÉLÉVATION DU NIVEAU DES MERS S'EST ACCÉLÉRÉE

Comme le montre la courbe ci-contre, la tendance est claire : la mer monte.

Mais le réchauffement (via la fonte des glaces et la dilatation de l'océan) ne peut pas être mis en cause immédiatement : la hausse du niveau des eaux est systématique lors d'une période interglaciaire, comme celle que nous traversons depuis 20.000 ans.

En revanche, on constate bien une accélération du phénomène : l'augmentation moyenne dépasse aujourd'hui 3,3 mm par an alors qu'elle n'était que de 1,5 mm par an dans les années 1970.

C'est cette accélération qui est le signe du réchauffement climatique. |

Y.S. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

6/ La faute de l'Homme ? Probable. |

Peut-on affirmer que les émissions industrielles et agricoles sont à l'origine du réchauffement observé aujourd'hui ? Impossible ! Peut-on affirmer que les émissions industrielles et agricoles sont à l'origine du réchauffement observé aujourd'hui ? Impossible !

Le Giec, Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui fait autorité en la matière, le reconnaît dans son dernier rapport : "une attribution non équivoque [de la cause du réchauffement] requerrait une expérimentation contrôlée du système climatique". En clair, une expérience qui placerait la Terre entière sous contrôle pour prouver l'origine du réchauffement est totalement irréalisable. Seul recours scientifique : déterminer, d'après ce que l'on sait de la physique du système, la ou les causes les plus probables, puis vérifier ces hypothèses en les testant sur une Terre virtuelle reconstituée par un calculateur : un modèle climatique.

Si l'activité humaine a été désignée d'emblée comme présumée coupable, c'est que ses conséquences furent prédites avant même que la température ne s'élève. C'est même dès 1896 que le chimiste suédois Svante Arrhenius a mené les premiers calculs de cet effet. Le mécanisme physique qui l'explique est relativement simple : le dioxyde de carbone émis par la combustion des ressources fossiles (charbon, pétrole...) vient renforcer la présence de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. L'effet de serre, c'est ce phénomène - salvateur - qui permet à la Terre de bien conserver la chaleur qu'elle reçoit du Soleil. Sans lui, notre planète bleue serait blanche : il y régnerait en moyenne -18°C ! Les principaux contributeurs à cet effet sont la vapeur d'eau, le CO2, l'ozone, le méthane, les chlorofluorocarbures et l'oxyde nitreux. Or, la concentration dans l'atmosphère de CO2, de méthane et d'oxyde nitreux (ces deux derniers émis principalement par les activités agricoles), que l'on mesure en continu grâce à des capteurs, est en train d'augmenter de façon spectaculaire depuis le XIXe siècle. Avant l'ère industrielle, celle du CO2 oscillait ainsi doucement autour d'une moyenne de 280 parties par million (ppm). Aujourd'hui, on en compte plus de 385 ppm et la courbe continue de grimper ! Un niveau sans égal dans les 800 000 dernières années, et peut-être même au cours des 3 à 20 derniers millions d'années. Car les paléo-climatologues savent très bien faire parler les glaces de l'Antarctique, témoins inaltérés de ces temps reculés : taux de CO2, température et date associées sont précisément consignés dans ces registres naturels. On peut ainsi comparer l'évolution passée du taux de CO2 et de la température, pour constater... que les courbes s'épousent remarquablement.

UN AUTRE SUSPECT : LE SOLEIL : Même si "corrélation n'est pas raison", comme les scientifiques s'appliquent toujours à le rappeler, ces indices pouvaient logiquement laisser penser que nos rejets massifs de CO2 constituaient un "forçage radiatif' (c'est-à-dire un élément qui vient déséquilibrer la balance énergétique du système), et auraient un jour une répercussion sur la température. Reste à savoir si le réchauffement actuel résulte bien de cette perturbation, et dans quelle proportion....

Car il existe un autre suspect : le Soleil. De fait, la Terre est éclairée depuis le début de l'ère industrielle par un soleil plutôt plus actif, et donc plus chaud, qu'auparavant (même si l'étoile se trouve depuis 2008 dans une période de calme exceptionnellement longue). De quoi innocenter le CO2 ? Certains le soupçonnent. Et les spécialistes de notre étoile, pour y voir vraiment clair, demandent que plus d'attention soit apportée par les climatologues à certaines influences mal connues du Soleil (voir plus bas). Car démêler les causes d'un réchauffement climatique est un exercice des plus délicats, notamment parce que les différentes perturbations sont difficiles à dissocier ; "Nous nous trouvons au cour d'un gigantesque jeu de mikado : lorsque l'on tire une baguette, tout bouge ! Pourtant, on aimerait bien pouvoir ôter le facteur Soleil de temps en temps, ou éliminer le CO2 de l'atmosphère pour analyser la réponse du climat", remarque Thierry Dudok de Wit, chercheur au Laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, à Orléans. La solution : utiliser des modèles de climat, qui prennent en compte toutes les perturbations connues, ainsi que leurs interactions, et les font varier pour en évaluer l'impact. Sont concernées : l'augmentation des gaz à effet de serre et les variations du Soleil, bien entendu, mais aussi l'extension des cultures, la déforestation et la fonte des glaces, qui modifient la réflectivité du sol, ou encore la présence d'aérosols en altitude, qui réfléchissent les rayons du Soleil. Verdict : les modèles ne parviennent à reproduire l'évolution actuelle de la température de manière fidèle uniquement dans le cas où les gaz à effet de serre jouent un rôle très prépondérant. Et même s'ils sont forcément imparfaits, on constate que plus les modèles progressent, plus le résultat se renforce : ils montrent désormais que le Soleil ne participe très probablement qu'à hauteur de 10 % au réchauffement actuel. Ce qui fait dire aux climatologues que la cause anthropique (c'est-à-dire humaine) du réchauffement peut désormais être tenue pour "très probable".

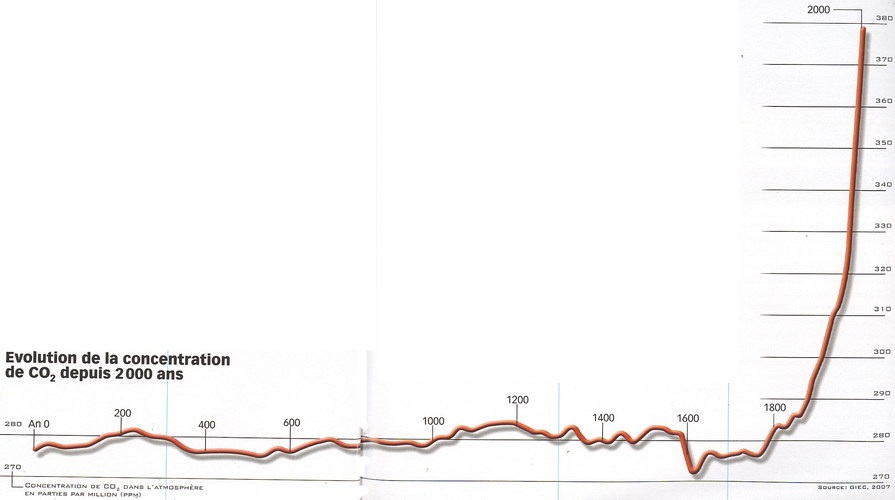

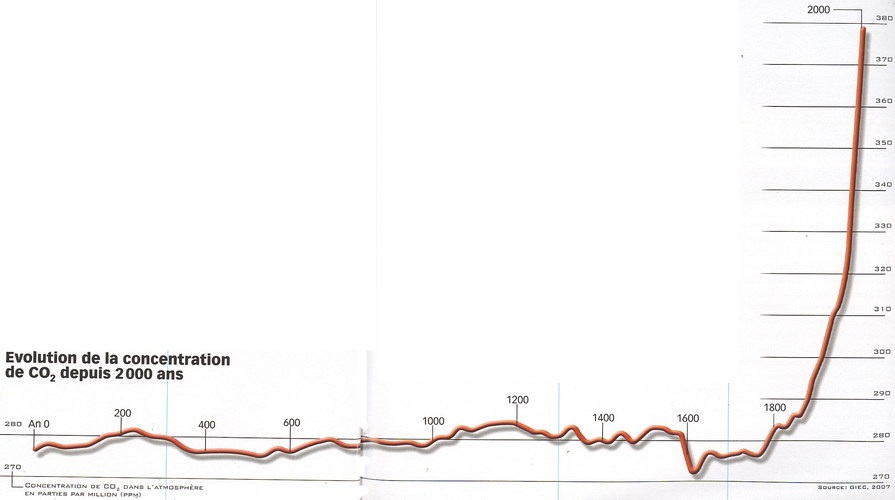

LE TAUX DE CO2 A EXPLOSÉ DEPUIS L'ÈRE INDUSTRIELLE LE TAUX DE CO2 A EXPLOSÉ DEPUIS L'ÈRE INDUSTRIELLE

Selon un phénomène physique bien connu, la présence de CO2 dans l'air renforce l'effet de serre : l'atmosphère devient plus isolante vis-à-vis de l'extérieur, et chauffe la Terre.

Or, établie sur 2000 ans, la courbe de concentration du CO2 reste très stable pendant 1800 ans, puis s'envole nettement avec le début de l'ère industrielle et l'exploration de la consommation d'énergies fossiles.

Même si d'autres facteurs peuvent être en jeu, tel le Soleil, la hausse des températures constatée sur la même période ( voir § 1) suggère que l'activité humaine en est très probablement la cause. |

C.B. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

7/ A-t-on bien Compris la Machine Climatique ? Pas totalement. |

Pour étudier la machine climatique, il faudrait comprendre parfaitement quelle énergie la Terre reçoit du Soleil, comment elle la distribue, via l'atmosphère (les vents) et l'océan (les courants), puis comment elle la digère et la rejette.

C'est une machine infernale. Un des systèmes physiques les plus complexes qu'il soit donné aux scientifiques d'étudier et qui, il faut le reconnaître, leur échappe encore en partie. Car la tâche est immense ! Etudier le climat, c'est comprendre dans le détail quelle énergie la Terre reçoit du Soleil, puis comment elle la distribue, la digère et la rejette, après l'avoir entraînée dans une multitude de sous-systèmes qui s'entremêlent et s'influencent.

Premier défi : connaître précisément l'énergie reçue du Soleil. Longtemps, les scientifiques l'ont considérée comme une "constante", avant de s'apercevoir qu'elle est soumise à des variations ténues. En outre, elle ne parvient pas à la surface du globe de manière uniforme : l'équateur, où les rayons frappent perpendiculairement, est plus chauffé que les pôles, où ils affleurent latéralement. Puis, pour comprendre comment l'énergie se répartit sur la planète, il faut étudier la dynamique des deux fluides qui transportent la chaleur des basses vers les hautes latitudes : l'abnosphère, où circulent les vents, et l'océan, animé de courants.

DE MULTIPLES INTERACTIONS : L'atmosphère, en plus de faire circuler rapidement la chaleur, joue un rôle de "serre" : sous l'effet de gaz qui la composent - notamment la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone (CO2) -, elle laisse passer les rayons lumineux en provenance du Soleil, mais bloque la majeure partie du rayonnement infrarouge renvoyé par la Terre, selon un procédé bien compris. Par les grandes quantités de vapeur qu'elle contient se condensent, lorsque les conditions sont réunies, en nuages aux propriétés si variées qu'ils déconcertent encore les climatologues et sont à l'origine de leurs plus grandes incertitudes. Enfin, on trouve dans l'atmosphère des aérosols, particules en suspension qui proviennent de phénomènes naturels (feux de forêts, éruptions volcaniques) ou d'origine humaine (certaines émissions industrielles). Or, ces particules qui agissent à l'échelle microscopique doivent être prises en compte : elles modifient la quantité de chaleur reçue en réfléchissant le rayonnement solaire et peuvent stimuler la création de nuages en servant de noyaux de condensation.

L'océan, lui, absorbe et fait circuler la chaleur plus lentement que l'atmosphère. Il a un rôle de régulateur thermique. Ses courants se forment au gré des vents en surface, et sous l'effet des différences de densité et de salinité des eaux en profondeur. Un mécanisme de mieux en mieux compris par les climatologues, mais qui reste perturbé par des phénomènes rapides et chaotiques difficiles à décrypter.

DES MÉCANISMES SUBTILS : La relation océan-atmosphère est également délicate à appréhender : les vagues, les embruns, l'évaporation sont des mécanismes subtils qu'il s'agit de mettre en équation. Et l'océan intervient au premier plan dans le cycle du carbone, qui s'y dissout et est absorbé par les matières organiques. Le cycle du carbone est un des processus clés : il s'échange entre roches, végétaux, atmosphère et océan, selon une mécanique que les scientifiques doivent parfaitement comprendre pour anticiper l'impact des petits déséquilibres qui interviennent (comme une concentration de CO2 qui augmente dans l'atmosphère).

La nature des sols doit aussi être prise en compte : une surface désertique a une capacité à réfléchir la lumière plus grande que les surfaces couvertes de végétation, qui l'absorbent sous forme de chaleur. Même chose pour les glaces, qui, en fondant, diminuent la capacité de la surface terrestre à réfléchir la lumière, mais aussi libèrent de l'eau douce dans l'océan (modifiant la circulation des courants) et dégagent le CO2 qu'elles emprisonnent !

Ces processus, qui s'entremêlent à des échelles spatiales et temporelles diverses, les climatologues les maîtrisent de mieux en mieux grâce à des campagnes d'observation qui fournissent une multitude de données. Reste qu'ils font de la machine climatique un casse-tête dont certaines pièces doivent encore être mieux définies.

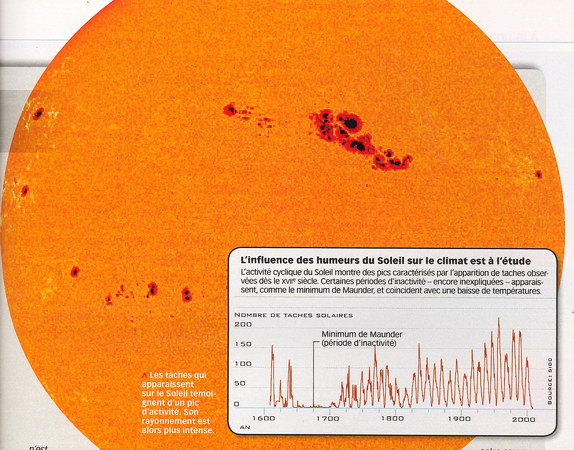

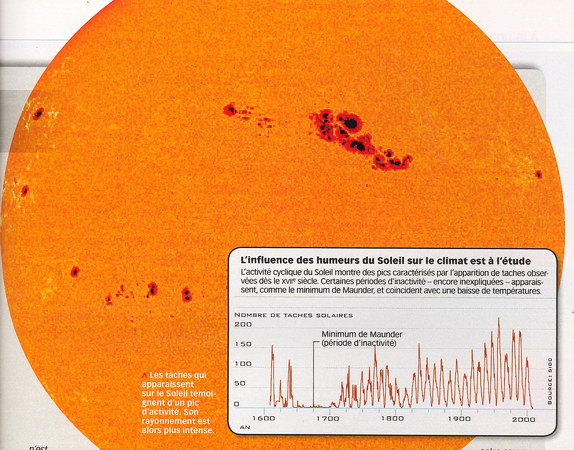

L'EFFET DU SOLEIL RESTE ÉNIGMATIQUE L'EFFET DU SOLEIL RESTE ÉNIGMATIQUE

Quel rôle joue le Soleil dans le climat de notre planète ? La réponse est sans ambiguïté : il y joue le premier rôle, en fournissant à la Terre de manière constante presque 100 % de son énergie.

En y regardant d'un peu plus près, l'impact climatique de notre étoile s'opère en réalité à plusieurs niveaux. D'abord, son puissant rayonnement électromagnétique (la lumière qu'il émet), ce que les scientifiques appellent "constante solaire", apporte au sommet de notre atmosphère 1366 watts d'énergie par mètre carré. Mais il éjecte aussi des particules (ions, électrons...) dans notre direction, à raison de quelques dixièmes de milliwatt par mètre carré, soit 10 millions de fois moins d'énergie que celle de la lumière. Enfin, il agit aussi indirectement, via son champ magnétique, en déviant les particules cosmiques issues des astres lointains, nous épargnant leur bombardement. Mais regardons d'encore plus près notre étoile... pour constater qu'elle n'est pas si "constante" qu'elle en a l'air ! Car son activité magnétique varie cycliquement, selon des périodes d'environ onze ans, sous l'effet des mouvements internes que produit sa rotation sur elle-même. Au milieu d'un cycle, le Soleil connaît ainsi un pic d'activité, dont témoignent les nombreuses taches dont il se constelle. Le rayonnement se fait alors plus intense. Si ces taches sont facilement observables - elles ont été décrites dès le XVIIe siècle -, il est plus difficile de mesurer précisément les petites variations, au cours d'un cycle, de la prétendue "constante solaire" ! La preuve : les laboratoires qui tentent de reconstruire la courbe des trente dernières années (d'après les mesures fournies par différents instruments spatiaux) ne tombent pas d'accord.

UN MANQUE DE DONNÉS : Il faut dire que ces variations sont ténues : de l'ordre d'un pour mille au cours d'un cycle. Mais les connaître précisément est primordial : "Un seul watt par mètre carré de différence peut provoquer un changement de température sur Terre de l'ordre du dixième de degré, ce qui est considérable, explique Thierry Dudok de Wit, chercheur au Laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, à Orléans. Les mesures doivent être précises et concordantes". D'autant que les interprétations actuelles divergent : soit le Soleil perd de l'activité au fil de ses trois derniers cycles, soit il en gagne ! Une incertitude problématique pour les prévisions climatiques, et qui est due au manque de données disponibles sur le long terme : "Ces observations ne peuvent se faire qu'en dehors de l'atmosphère, donc depuis des satellites ; c'est pourquoi nous n'avons que trois décennies de données précises. L'activité solaire plus ancienne n'est connue qu'indirectement. "Ces mesures indirectes sont par exemples les relevés du nombre de taches solaires consignées dans les registres des observatoires depuis des siècles, ou la recherche actuelle, dans des sédiments ou des glaces, d'éléments particuliers : les "isotopes cosmogéniques". Il s'agit d'atomes, notamment de carbone 14 ou de béryllium 10, dont la production dépend en partie de l'activité solaire. Une méthode en plein développement, qui pourrait faire évoluer notre connaissance des variations anciennes de l'activité solaire, permettant une meilleure compréhension de son impact sur le climat. Certaines périodes d'inactivité du Soleil, comme le minimum de Maunder (XVIIe siècle), qui coïncidè avec des températures plus froides sur Terre ("petit âge glaciaire"), suscitent ainsi un grand intérêt.

LE CERN À LA RESCOUSSE : Autre processus au cour de vifs débats parmi les climatologues : l'influence du Soleil sur la formation de nuages via les rayons cosmiques. Car ces particules chargées issues principalement de supernovae (explosions d'étoiles), lorsqu'elles entrent dans le système solaire, sont déviées par le champ magnétique du Soleil. Celui-ci étant variable, c'est une quantité différente de particules qui parvient dans notre atmosphère. Or, d'après le physicien danois Henrik Svensmark, elles favoriseraient l'apparition des noyaux de condensation autour desquels se développent les nuages. Une hypothèse basée sur une corrélation (controversée) observée entre couverture nuageuse et activité solaire, que pourrait venir étayer une expérience menée au Cern, l'accélérateur de particules européen de Genève. L'idée : bombarder de protons une "chambre à nuage" reproduisant la composition de l'atmosphère pour observer s'il y a création de noyaux de condensation. Les premiers résultats, qui devraient être disponibles cette année, sont très attendus par les spécialistes de la microphysique des nuages et par les climatologues, même si la majorité d'entre eux doute que cet effet indirect du Soleil sur le climat puisse être déterminant. |

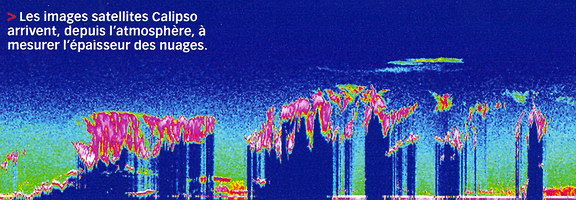

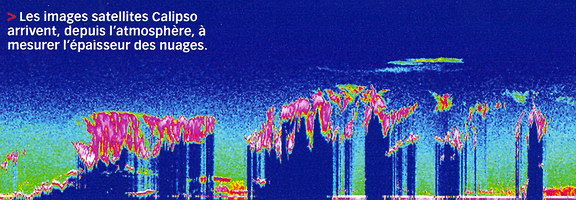

L'INFLUENCE DES NUAGES ENCORE HORS DE PORTEÉ L'INFLUENCE DES NUAGES ENCORE HORS DE PORTEÉ

Ils constituent le principal casse-tête des climatologues et sont à l'origine de la plupart des erreurs de prévision climatique. Leurs secrets restent entiers, et pour cause : les nuages sont, au sens propre, insaisissables !

Impossible de les reproduire de manière réaliste en laboratoire et difficile de les observer soigneusement dans la nature. Déterminer leur position, leur épaisseur, leur densité et leurs caractéristiques microphysiques (l'état physique de l'eau qui les compose, la taille des gouttelettes ou des cristaux, le taux de précipitation, etc.) est pourtant capital : "Ils font le lien entre tous les processus : le cycle de l'eau, le rayonnement solaire, la dynamique de grande échelle, détaille Sandrine Bony, chercheuse au Laboratoire de météorologie dynamique, à Paris. Si on les représente mal, on peut déséquilibrer tous nos calculs". Et, dans le contexte du réchauffement, bien les connaître est déterminant, car ils sont suspectés d'amplifier le phénomène !

PARASOL OU COCON : Car, selon leurs caractéristiques, les nuages jouent des rôles opposés à l'égard de la Terre : ils produisent l'ombre rafraîchissante d'un parasol ou l'isolation thermique d'un cocon de laine ! Ils réfléchissent en effet les rayons du Soleil vers l'extérieur (effet d'albédo, qui domine dans les nuages bas) ou renvoient vers la Terre sa propre chaleur (effet de serre, dominant dans les nuages hauts). Le moyen d'améliorer leur connaissance ? L'observation ! La difficulté résidant ici dans la grande diversité des nuages : "On peut faire une batterie de mesures avec un avion, mais cela ne serait représentatif que d'un seul nuage, on ne peut pas obtenir des données globales de cette manière", note Sandrine Bony. Depuis 2006, une série de satellites comme Cloudsat et Calipso viennent peu à peu combler ce manque. Ils mesurent en effet précisément l'épaisseur des nuages depuis l'atmosphère, grâce à un radar (qui envoie des ondes radio) et un lidar (qui analyse la lumière réfléchie d'un laser). "C'est la première fois qu'on a des observations globales de la structure verticales des nuages, se félicite la chercheuse. Et on commence tout juste à utiliser ces données". Avec quelques surprises à la clé : "Il y a en réalité beaucoup plus de nuages bas au-dessus des océans que ce que l'on pensait jusqu'à présent en mesurant simplement le flux radiatif (c'est-à-dire la quantité d'énergie transmise)". Reste, pour pouvoir comprendre le lien entre réchauffement et couverture nuageuse, à disposer d'une longue série de mesures. "On adorerait avoir cent ans de données, mais on en a vingt-cinq dans le meilleur des cas, on ne peut pas se permettre d'en tirer des conclusions, aucune tendance ne peut être dessinée en si peu de temps", regrette Sandrine Bony. Seule solution, la patience, car contrairement aux humeurs du Soleil ou aux agitations de l'océan, les pérégrinations des nuages n'ont laissé aucune empreinte indirecte permettant de reconstruire leur histoire. |

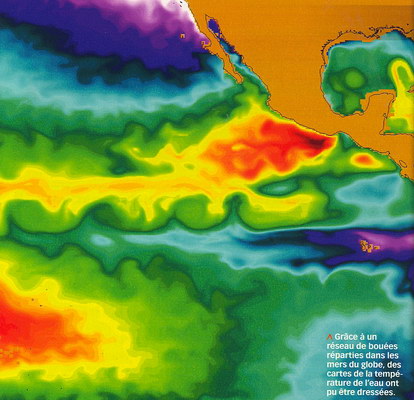

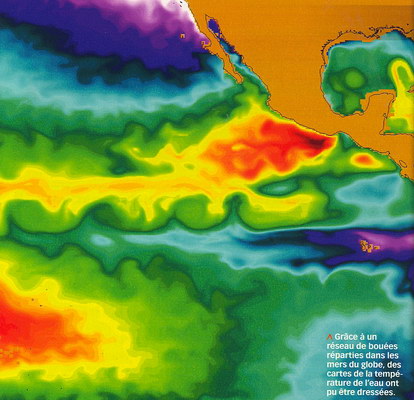

LE RÔLE DES OCÉANS DE MIEUX EN MIEUX CERNÉ LE RÔLE DES OCÉANS DE MIEUX EN MIEUX CERNÉ

Jusqu'aux années 1980, on ignorait tout de l'influence des océans sur le climat. Ils étaient vus comme relativement stables, animés de courants constants. Aujourd'hui, c'est une certitude, ils sont un des principaux rouages de la machine climatique.

Rien d'étonnant : ils couvrent 70 % de la surface terrestre et absorbent près des deux tiers de l'énergie solaire, qu'ils stockent et restituent lentement, stabilisant ainsi la température de l'atmosphère. Impossible donc de prétendre étudier le climat et le réchauffement climatique sans connaître leur fonctionnement physique. La difficulté est que les océans constituent un système extrêmement dynamique, car soumis à de multiples forces. Mécaniques d'abord : celle des vents, qui créent des courants en superficie ; celle de la pression atmosphérique, qui appuie plus ou moins sur sa surface, y formant des creux et des bosses ; et celle de la rotation de la Terre (la force de Coriolis), qui définit le sens de circulation des courants. Des forces thermodynamiques ensuite : principalement la chaleur du Soleil, mais aussi celle réfléchie par les nuages ou celle qui s'échappe lors de l'évaporation. Enfin, les forces gravitationnelles, qui occasionnent les marées. Il en résulte un système en mouvement permanent et au sein duquel varient, dans l'espace et le temps, la température de l'eau, sa salinité, sa pression, ces paramètres générant une infinité de courants et de tourbillons.

Les mouvements de l'océan que créent ces forces, comme la circulation thermohaline (qui redistribue la chaleur dans les mers du globe, par exemple via le Gulf Stream) ou le phénomène cyclique El Nino (caractérisé par une élévation anormale de la température du Pacifique Sud), sont assez bien compris. Même si l'impact d'un réchauffement global sur ces manifestations reste difficile à déterminer.

COMPRENDRE ET RECENSER : Ce qui manque pour saisir toute l'influence des océans sur le climat est de mieux comprendre et recenser les phénomènes se produisant à moindre échelle : "Le comportement d'un océan peut dépendre en partie de processus petits, non linéaires, mal compris et mal représentés, car les modèles ne considèrent pas l'échelle à laquelle ils se produisent, explique Gurvan Madec, chercheur au Laboratoire d'océanographie et du climat (Locean), à Paris. On observe par exemple au nord de l'Islande une formation d'eau dense qui s'écoule vers le fond, au niveau du détroit au Danemark, dont nous devons mieux comprendre la physique. Nous avons aussi étudié les effets de marée dans la région indonésienne : elles mélangent les eaux verticalement, changeant ainsi les températures de surface". Un effet localisé, mais aux conséquences non négligeables : une température de surface moins élevée et ce sont moins de nuages qui se forment, donc moins de précipitations. Ce que les observations confirment. Les observations, justement, sont primordiales. Les satellites altimétriques ont bouleversé la discipline ces vingt dernières années, en mesurant les creux et les bosses à la surface des océans. Ils ont permis d'en déduire le sens des courants et la pression de l'eau. Ils renseignent aussi sur sa couleur (témoin de son activité biologique) et sur sa température de surface. Mais la vraie révolution est venue des profileurs du réseau Coriolis, trois mille bouées réparties sur l'ensemble des mers du globe. Tapies en profondeur, elles remontent tous les dix jours et mesurent la température, la salinité et la pression de l'eau. "Elles nous ont donné en quelques années plus de données que celles dont on disposait depuis un siècle", s'enthousiasme Gurvan Madec. Ce qui manque encore, ce sont les données historiques : cela permettrait de savoir comment l'océan a participé et a réagi dans le passé aux variations climatiques, La recherche d'indices indirects, comme l'analyse des sédiments ou des coquillages, est donc en plein essor. |

C.B. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

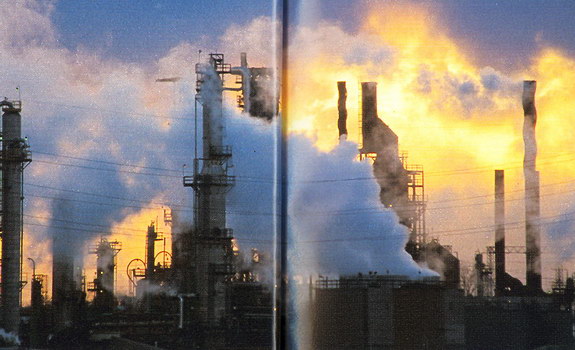

8/ Est-ce que ça va Continuer ? Probable. |

Pour savoir si le réchauffement actuellement constaté va se poursuivre, et quelle température nous attend dans le futur, il faut entreprendre un très lourd travail de compilation, d'évaluation et d'analyse des données fournies par plus de 2 500 chercheurs, employant une vingtaine de modèles climatiques différents qui permettent de fournir ces prévisions. Pour savoir si le réchauffement actuellement constaté va se poursuivre, et quelle température nous attend dans le futur, il faut entreprendre un très lourd travail de compilation, d'évaluation et d'analyse des données fournies par plus de 2 500 chercheurs, employant une vingtaine de modèles climatiques différents qui permettent de fournir ces prévisions.

L'évolution de la consommation d'énergies fossiles est l'un des paramètres pris en compte par les modèles climatiques (->).

Ce travail est réalisé par le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), une organisation créée par l'ONU en 1988 à la demande du G7, non pour mener elle-même des recherches, mais justement pour expertiser l'immense somme des productions des climatologues du monde entier afin d'en dégager des conclusions objectives. Vu l'ampleur de la tâche, ces prévisions ne sont réalisées que tous les six ou sept ans ; les dernières en date sont ainsi celles du dernier rapport paru en 2007, le prochain étant attendu en 2014.

Les experts déterminent une fourchette chiffrée de la future température en faisant tourner les différents modèles climatiques sur les cent prochaines années. L'incertitude générée est évidemment importante car les modèles, construits de manière indépendante par des laboratoires distincts, affichent des "sensibilités climatiques" légèrement différentes ; c'est-à-dire qu'ils ne calculent pas exactement le même impact de l'augmentation des gaz à effet de serre sur la température globale, selon la manière dont ils ont été construits.

PLUS DE 90 % DE PROBABILITÉ : Pour faire tourner ces modèles sur une base réaliste, les experts du Giec établissent des scénarios : le futur des activités humaines y est imaginé en fonction d'hypothèses sur la croissance démographique, le développement socio-économique et les futurs choix technologiques. Car selon que les échanges entre pays continuent de s'intensifier, que les inégalités se réduisent ou se creusent, que la part des énergies renouvelables se développe ou se tasse, les émissions de gaz à effet de serre diffèrent. Et différentes courbes de température apparaissent. Mais elles ont toutes un point commun : elles sont croissantes. Ce qui amène les climatologues à l'affirmer : les températures vont "très probablement" (ce qui signifie en langage scientifique : avec plus de 90 % de probabilité) continuer d'augmenter au cours du XXIe siècle. Les calculs prévoient en effet un rechauffement de 0,2°C par décennie au cours des vingt prochaines années, qui divergent ensuite selon les scénarios pour afficher en 2100 entre 1,1 et 6,4°C. Il s'agit là de moyennes globales à l'échelle de la planète, et l'augmentation des températures ne sera pas uniforme : elle sera vraisemblablement plus importante au-dessus des continents qu'au-dessus des océans (environ deux fois plus que l'augmentation moyenne), et particulièrement forte aux hautes latitudes de l'hémisphère Nord. Bien entendu, cette tendance à long terme n'exclut pas qu'en raison de la variabilité climatique naturelle, certaines régions et certaines périodes soient amenées à connaître des phases stables ou même décroissantes de température. Quoi qu'il en soit, plus les modèles se perfectionnent au fil des années, avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs et l'accumulation des connaissances, et plus ils prévoient un réchauffement important. Ainsi, on peut déjà constater que certains changements, comme la hausse du niveau des mers ou la fonte de la banquise arctique, ont été largement minimisés dans les prévisions de 2007.

La fonte des glaces observée dépasse déjà les prévisions de 2007. La fonte des glaces observée dépasse déjà les prévisions de 2007.

Sous l'effet des sécheresses, la forêt amazonienne pourrait devenir une source de CO2 supplémentaire.

Parmi les événements climatiques particulièrement surveillés par les chercheurs, la mousson d'été indienne, qui risque d'être bouleversée par le réchauffement.

Mais si les scientifiques sont convaincus de la réalité de la tendance au réchauffement climatique à long terme, c'est pour une raison encore moins discutable : "Ce qui nous fait dire que le réchauffement va se poursuivre, ce n'est pas tant la tendance qui se dégage invariablement des modèles climatiques que notre compréhension de la physique du système", insiste Sandrine Bony, du Laboratoire de météorologie dynamique, à Paris. Car la plupart des processus connus provoqués par le réchauffement ont tendance à l'accentuer : ils sont "amplificateurs" (comme la fonte de la glace, qui diminue la réflectivité des sols, ce qui amplifie le réchauffement). "Certes, nous ne connaissons pas encore tout du rôle des nuages, et certains chercheurs ont fait des hypothèses intéressantes sur d'éventuelles rétroactions négatives dont ils seraient responsables et qui pourraient contrecarrer les effets amplificateurs des autres phénomènes. Mais hélas, ajoute la chercheuse, jusqu'à présent, ces hypothèses se sont toujours avérées fausses : nous ne trouvons aucune rétroaction négative significative".

PROCESSUS ENCORE INCONNUS : En bref, à la question "le réchauffement va-t-il se poursuivre", la réponse est sûrement oui. La question "de combien le thermomètre va-t-il monter" est bien plus délicate, car certains processus de rétroaction sont encore méconnus. Ainsi, une étude menée par Oliver Phillips de l'université de Leeds, au Royaume-Uni a-t-elle montré en 2009 que la forêt amazonienne, lorsqu'elle est soumise à des sécheresses comme celle de 2005, devient émettrice et non plus consommatrice de carbone : la mortalité des arbres s'y accélère, ce qui diminue le flux de fixation de carbone, et entraîne même sa libération ! Des sécheresses fréquemment répétées pourraient donc amener la forêt amazonienne à atteindre relativement vite (dès 3°C d'augmentation de la température, et peut-être même avant) un point de bascule quasiment irréversible, qui la ferait disparaître à 80 % pour laisser place à une nature de type savane. Or, si l'immense puits de carbone qu'est cette forêt se met à fonctionner à l'envers, les gaz à effet de serre augmenteraient dans l'atmosphère bien plus vite que prévu...

Ce phénomène de "point de bascule" (ou "tipping point") libérateur de gaz à effet se retrouve aussi dans l'hémisphère Nord, avec le dégel du permafrost, ces terres gelées qui s'étendent sur des millions de kilomètres carrés autour du pôle Nord, et qui emprisonnent d'immenses quantités de carbone et de méthane. Le réchauffement étant justement plus intense dans ces régions nordiques, le dégel pourrait le renforcer d'une manière plus rapide que prévue lors des dernières estimations. Ce sont ainsi quantité de sous-systèmes qui pourraient franchir un point de bascule dans les années à venir, et qui concentrent de plus en plus l'attention des chercheurs : bouleversement de la mousson d'été indienne avec le réchauffement de l'atmosphère sous l'effet des "nuages bruns" de pollution, dépérissement de la forêt boréale, renforcement du phénomène El Nino... sans que les conséquences sur le climat ne soient encore bien connues. Rare point de bascule positif : le Sahel pourrait reverdir sous l'effet du déplacement de la mousson d'Afrique de l'Ouest. Probablement pas de quoi remplacer la forêt amazonienne dans l'immédiat...

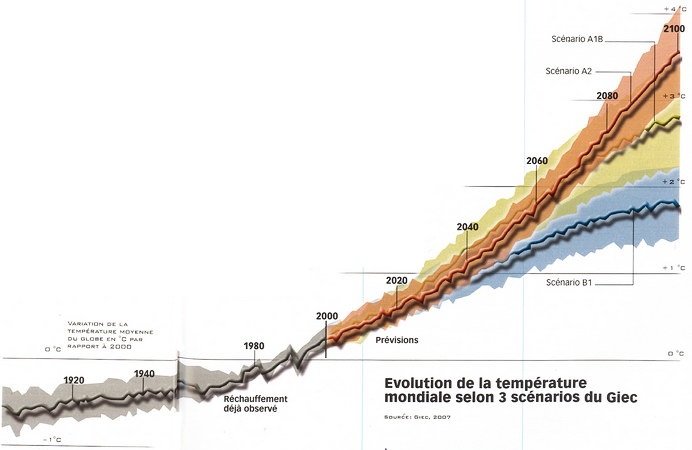

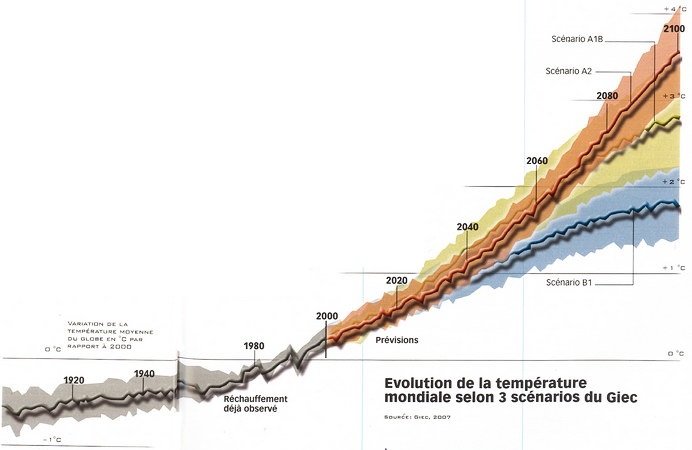

TOUS LES SCÉNARIOS DÉCRIVENT UNE COURBE DE TEMPÉRATURE CROISSANTE TOUS LES SCÉNARIOS DÉCRIVENT UNE COURBE DE TEMPÉRATURE CROISSANTE

Parmi les scénarios envisagés par le Giec, trois des plus réalistes sont ici représentés.

Le scénario B1 rend compte d'un monde en "évolution raisonnée" où émergent des technologies propres ; le scénario A1B décrit une croissance économique très forte avec l'emploi de sources d'énergies diversifiées ; enfin, le A2 décrit un monde où persistent de larges inégalités entre régions et un recours soutenu aux énergies fossiles.

Résultat : trois courbes de températures croissantes, où les valeurs les plus probables d'augmentation de la température en 2100 sont + 1,8°C, 2,8°C, et 3,4°C. |

C.B. - SCIENCE & VIE > Mars > 2010 |

|

|

|