L'Acidité des Océans : Alerte au Vacarme Sous-Marin |

Le Bruit des Bateaux Pollue aussi tous les Océans |

En sillonnant les mers, navires marchands et pétroliers créent une pollution sonore qu'une équipe américaine vient d'estimer à l'échelle du globe.

En sillonnant les mers, navires marchands et pétroliers créent une pollution sonore qu'une équipe américaine vient d'estimer à l'échelle du globe.

- 50.000 navires de commerces sont en service dans le monde.

- 90 % des transports de marchandises se font par bateau.

- 192 dB : c'est le bruit engendré par un cargo de 173 m de long à 30 km/h.

"À partir des trajets de 13 % des navires de la flotte mondiale auxquels nous avions accès, nous avons simulé la propagation des bruits émis par ces bateaux sur une période donnée, explique le spécialiste de l'acoustique marine Michael Porter, qui a dirigé les recherches. Comme tous les navires empruntent à peu près les mêmes routes, nous avons, en extrapolant, obtenu les émissions sonores globales sur la période". On retrouve donc bien les zones les plus bruyantes le long des principales routes marchandes ; mais des paramètres physiques (température, pression) ou géologiques peuvent amplifier ou atténuer ce bruit : "Dans l'Atlantique, la fine zone la moins bruyante est due à la présence de la dorsale océanique", précise ainsi le chercheur. De quoi intéresser les spécialistes de la vie marine qui s'inquiètent de l'impact du bruit sur la faune, comme le bioacousticien américain Christopher Clark : "Les baleines dépendent des sons pour communiquer, naviguer ou se nourrir. Les bruits intenses des bateaux les perturbent gravement".

S.D. - SCIENCE & VIE N°1155 > Décembre > 2013 |

|

Dans les Océans, l'Homme fait vraiment Trop de Bruit |

Calmars, pieuvres et seiches souffrent de la pollution sonore des océans ! Les baleines et les dauphins ne seraient donc pas les seules victimes du bruit sous-marin provoqué par les activités humaines.

Michel André, du Laboratoire d'application bioacoustique à l'université polytechnique de Catalogne (Espagne), a soumis 87 céphalopodes de 4 espèces à des sons basses fréquences (de 50 à 400 Hz), similaires à ceux présents le long des côtes des Asturies. Résultat : tous souffrent d'importantes lésions au niveau de leurs statocystes, un organe qui les aide à maintenir leur équilibre et leur position.

R.B. - SCIENCE & VIE > Juin > 2011 |

|

D'ici à 2100, un brouhaha de sons graves pourrait envahir les océans, perturbant les sonars des bateaux et des mammifères marins.

Ce serait, selon une équipe de l'université de Hawaii, une des conséquences inattendues du réchauffement (Nature Geoscience). L'océan deviendrait bruyant à cause de l'acidification croissante des eaux. Le CO2 atmosphérique absorbé par les mers se transforme en partie en acide carbonique. Ainsi le pH, des eaux diminuerait de 0,6 unité d'ici à 2100 (il est aujourd'hui de 8,14). Or, l'acidité de l'océan intervient indirectement sur l'atténuation de l'onde acoustique dans l'eau. Le son est une onde de pression qui se propage en faisant vibrer les molécules du milieu. Deux mécanismes assourdissent le son selon sa fréquence : plus une eau est visqueuse, plus les aigus sont atténués ; comme si l'onde perdait beaucoup d'énergie à déplacer le milieu devenu dense. Quant aux sons graves, ils perdent leur énergie par un processus de "relaxation chimique" de certaines molécules : par exemple, plus l'eau est chargée en acide borique et en sulfates de magnésium, plus les graves sont atténués. Au passage de l'onde sonore, ces composés changent de structures moléculaires, ce qui consomme l'énergie de l'onde. Or, la concentration de ces composés diminue avec l'acidification. L'absorption chimique du son aurait déjà diminué de 60 % dans les hautes latitudes océaniques.

A.Kh. - SCIENCES ET AVENIR > Février > 2010 |

|

Alerte au Vacarme Sous-Marin |

Pourquoi les cétacés s'échouent-ils en masse sur les côtes ? Parce que sonars, cargos, forages et autres sources de décibels dues aux activités humaines perturbent totalement le "monde du silence", avancent des scientifiques. retour sur une pollution qui commence à faire du bruit.

Pourquoi les cétacés s'échouent-ils en masse sur les côtes ? Parce que sonars, cargos, forages et autres sources de décibels dues aux activités humaines perturbent totalement le "monde du silence", avancent des scientifiques. retour sur une pollution qui commence à faire du bruit.

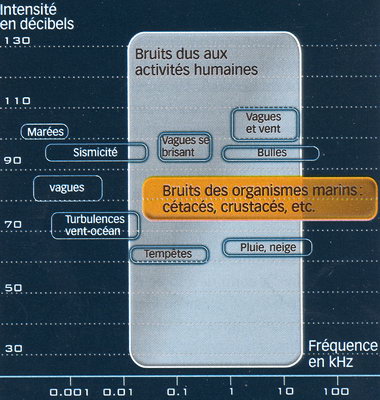

Il a fallu attendre Le Monde du silence pour qu'un large public plonge dans l'univers encore méconnu des fonds marins. Ce célèbre film, coréalisé par le commandant Cousteau et le jeune Louis Malle, décroche la palme d'or à Cannes en 1956 - une première pour un documentaire - et popularise un surnom... trompeur. Car les océans n'ont jamais été silencieux ! Au contraire, ils ont toujours résonné des bruits des vagues, de la pluie, du mouvement des plaques tectoniques ou de la faune marine. Toutefois, à ces sons naturels se sont ajoutées, depuis un siècle environ, de nombreuses sources artificielles : vrombissements des moteurs de bateaux, bourdonnements des hélices, cliquetis des sonars ou encore cognements répétés des constructions offshore. Des décibels en quantité négligeable ? Nullement ! Désormais, le supposé monde du silence ressemble à un dangereux tohu-bohu. Dans certaines régions de l'hémisphère nord, cette pollution sonore anthropique double chaque décennie depuis soixante ans ! Elle augmente de manière si dramatique qu'elle perturbe, voire menace, la vie de nombreux mammifères marins autour du globe. Des sites de reproduction ou d'alimentation sont désertés ; tandis que se multiplient les collisions avec les navires ou les échouages sur les côtes. À chaque fois, les cétacés sont les premiers touchés. Ils entretiennent en effet une forte relation de dépendance avec l'informatique acoustique, au point de représenter, aux yeux des chercheurs, un "bio indicateur" privilégié. Et du fait même de la chaîne alimentaire, un déséquilibre de ces populations se répercuterait automatiquement sur l'ensemble du milieu marin.

Si les scientifiques ont mis du temps à prendre conscience de l'ampleur du phénomène, ils sonnent à présent l'alarme, comme cela a été le cas en mars à Istanbul, lors de la dernière conférence annuelle de la Société européenne des cétacés (ECS). Mais ils ne peuvent espérer mobiliser sans présenter un état des lieux exhaustif de cette pollution. La réalisation d'une cartographie mondiale du bruit des océans devrait ainsi être bientôt lancée par le Laboratoire d'applications bioacoustiques (LAB), installé près de Barcelone. Une initiative inédite, parmi les multiples actions envisagées.

Tout a commencé avec d'étranges échouages massifs de cétacés. Les échouages ont certes existé de tout temps, et leurs causes peuvent être naturelles. Mais, dès les années 1960, des scientifiques relèvent la forte coïncidence - temporelle et spatiale - entre ces événements souvent fatals pour les baleines et des exercices navals employant des sonars actifs de forte puissance, voire des campagnes de prospection sismique de pétrole utilisant des canons à air. Les sonars actifs permettent de détecter ou de situer un objet sous l'eau en émettant une impulsion sonore et en écoutant son écho sur les obstacles qu'elle rencontre. Le canon à air fonctionne sur le même principe, mais en libérant un volume d'air comprimé par jets brefs et répétitifs. Dans les deux cas, l'intensité sonore est d'une extrême violence : elle peut dépasser les 240 dB dans l'eau, ce qui correspondrait à l'air libre au vacarme d'un avion à réaction qui décolle !

CHRONOLOGIE

Les échouages massifs corrélés à des exercices navals utilisant des sonars de forte puissance sont nombreux. Voici les plus importants et les plus récents :

Octobre 1989, îles Canaries. Au moins 20 baleines de 3 espèces.

Mai 1996, côte ouest de la Grèce. 12 baleines à bec.

Mars 2000, Bahamas. 17 cétacés, dont 2 espèces de baleines à bec.

Septembre 2002, îles Canaries. 14 baleines à bec.

Juin 2004, golfe d'Alaska. Six baleines à bec.

Janvier 2005, Caroline du Nord. Au moins 34 baleines de 3 espèces. |

À LA SUITE D'UN EXERCICE DE L'OTAN

Le 24 septembre 2002 par exemple, au large des îles Canaries, des échouages débutent quatre heures seulement après le début d'un exercice de l'Otan ! Au total, quatorze baleines à bec sont retrouvées le long des côtes. Leur autopsie révèle qu'elles sont en parfaite santé... mis à part des hémorragies présentes dans les voies acoustiques, les principaux organes vitaux (poumons, reins, encéphale) et certains tissus adipeux. Un an plus tard, un article publié dans Nature par une équipe internationale dirigée par Antonio Fernandez, de l'université de Las Palmas (Espagne), émet pour la première fois l'hypothèse que les mammifères marins pourraient souffrir de barotraumatisme : les lésions des quatorze baleines échouées seraient dues à une baisse brutale de la pression de  l'air dans l'organisme, sûrement liée à une fuite précipitée vers la surface.

l'air dans l'organisme, sûrement liée à une fuite précipitée vers la surface.

Néanmoins, les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer précisément le phénomène. "Nous savons qu'il y a un lien entre sonar et échouages, mais nous ne connaissons pas l'enchaînement de faits qui nous mènerait de l'un à l'autre", déclarait l'été dernier Peter Tyack. Le biologiste du Woods Hole Oceanographie Institution dans le Massachusetts (États-Unis) venait pourtant de révéler la grande similarité entre les bruits produits par les sonars et ceux émis par les orques en train de chasser : tous useraient de la même fréquence ! Or, les orques, baptisées killer whales en anglais ("baleines tueuses"), sont de redoutables prédateurs n'hésitant pas à se nourrir d'autres mammifères marins. La panique des baleines et des dauphins, se croyant soudain attaqués, serait-elle à l'origine des échouages ? Portant sur trop peu d'animaux, les travaux de Tyack sont controversés. En attendant de plus amples explications, les sonars ne cessent d'être montrés du doigt par les associations environnementales... mais sans grand effet. Saisi par le Conseil de défense des ressources naturelles, un tribunal fédéral californien a bien tenté, en janvier 2008, de restreindre leur usage. Peine perdue ! En novembre 2008, la Cour suprême a autorisé la Marine américaine à poursuivre ses entraînements, au nom de "l'intérêt national".

Les sonars sont toutefois loin d'être les seules menaces ! Michel André l'a compris à force d'écouter les cétacés. À l'origine, ce bioacousticien au Centre des mammifères marins de Californie, puis à l'école vétérinaire de l'université de Las Palmas, tendait l'oreille dans l'espoir de pouvoir décrypter un jour leur communication. Puis les bruits anthropiques sont devenus si présents qu'il ne parvenait plus à distinguer les vocalisations des animaux. Les échouages répétés auxquels il a assisté aux Canaries ont achevé de le convaincre. En 2003, il a créé le LAB, qui réunit une équipe multidisciplinaire (biologistes, mathématiciens, ingénieurs...) entièrement dédiée à l'étude des effets de la pollution sonore des océans.

UN "SMOG ACOUSTIQUE"

Sur le port catalan de Vilanova-i-la-Geltru, le LAB ressemble à une modeste maison blanche cernée par les filets de pêche. Derrière son écran d'ordinateur, Serge Zaugg examine un enregistrement fait à 2000 m de profondeur. Le statisticien cherche à développer un algorithme capable de traiter l'impressionnant volume d'informations fourni par les hydrophones d'Esonet, le réseau européen de surveillance de l'environnement marin. Casque à l'oreille, nous voilà au large de la Sicile : des dauphins sifflent, des cachalots cliquent... quand soudain un brouhaha couvre l'ensemble. Un navire vient de passer à proximité. On mesure alors l'effraction du vacarme de ses hélices dans le monde sous-marin.

Rien de plus banal : avec le développement du commerce international, la flotte marchande a doublé entre 1965 et 2003 - et elle serait susceptible de doubler encore d'ici à 2025. Plus de 50.000 bateaux de gros tonnage croisent ainsi sur le seul territoire maritime européen. Ce trafic croissant, auquel s'ajoute celui des paquebots, ferries, brise-glace et autres bateaux de plaisance, est considéré comme le principal responsable de la pollution sonore. Mais il faut aussi citer la prospection sismique, la construction de plates-formes offshore ou de parcs éoliens, la pose de pipelines, les appareils répulsifs utilisés par les pêcheurs pour éloigner les mammifères marins des filets, etc. Pour ne rien arranger, la propagation des sons dans l'eau est supérieure à celle de l'air : 1500 m par seconde contre 340 m par seconde ! Au final, il n'existerait plus aujourd'hui un recoin au fond des océans qui ne serait pas touché par ce "smog acoustique" dénoncé par Michel André.

Or, si les sonars peuvent être mortels, ce "brouillard" n'en est pas moins néfaste. Pour bien comprendre, il faut s'immerger dans le milieu où vivent les cétacés. Au-delà de 200 m de profondeur, mers et océans sont le royaume de l'obscurité. La visibilité étant particulièrement faible, mieux vaut se fier à ses oreilles qu'à ses yeux. Et c'est ce  qu'ont fait les deux grands groupes de cétacés : les mysticètes (ou cétacés à fanons : baleines, rorquals...) et les odontocètes (ou cétacés à dents : cachalots, orques, marsouins, dauphins, baleines à bec...) ont développé un appareil auditif particulièrement sensible. Tandis que les hommes ne perçoivent les sons qu'entre 20 et 20.000 Hz, les mysticètes sont capables d'utiliser des fréquences inférieures à 20 Hz (infrasons) et les odontocètes des fréquences supérieures à 200.000 Hz (ultrasons) ! Pour se localiser ou rechercher de la nourriture, ils utilisent l'écholocalisation, un sonar naturel qui émet des sons dont ils analysent les échos.

qu'ont fait les deux grands groupes de cétacés : les mysticètes (ou cétacés à fanons : baleines, rorquals...) et les odontocètes (ou cétacés à dents : cachalots, orques, marsouins, dauphins, baleines à bec...) ont développé un appareil auditif particulièrement sensible. Tandis que les hommes ne perçoivent les sons qu'entre 20 et 20.000 Hz, les mysticètes sont capables d'utiliser des fréquences inférieures à 20 Hz (infrasons) et les odontocètes des fréquences supérieures à 200.000 Hz (ultrasons) ! Pour se localiser ou rechercher de la nourriture, ils utilisent l'écholocalisation, un sonar naturel qui émet des sons dont ils analysent les échos.

Dès lors, toute perturbation sonore peut masquer les signaux de cétacés, un peu comme le vrombissement d'une voiture couvre une conversation dans la rue et la rend inaudible. Sauf que pour le mammifère marin, cette conversation est vitale. "Si le cétacé n'entend pas, il ne voit pas", martèle Michel André. Un rapport de l'IFAW (Fonds international pour la protection des animaux), publié le 3 décembre 2008, s'alarme des "modifications du comportement" de ces animaux : du fait de la cacophonie, ils abandonnent aires de reproduction ou d'alimentation, stressent et tombent malades, se cognent aux navires, s'échouent. "Quant aux impacts à long terme, ils sont beaucoup moins connus", ajoute Alexandra Gross, biologiste du Centre de recherche sur les mammifères marins (CRMM) à l'université de La Rochelle, qui a rendu en février un rapport sur ce thème au ministère de l'Écologie.

En outre, une exposition prolongée à un bruit peut provoquer une baisse de la sensibilité auditive, voire la surdité du cétacé - autrement dit, la mort assurée. À quel niveau se situe le traumatisme ? Le conduit externe de l'oreille étant bouché, le cétacé entend via sa mandibule. Et son tympan n'a rien de la membrane souple et sensible aux vibrations de l'air que possède l'homme : c'est un os très dense, qui permet à l'animal de plonger à de grandes profondeurs. Les scientifiques se sont donc tournés vers les cils de la cochlée, cette partie de l'oreille interne où les ondes sonores se transforment en signaux électriques qui vont au cerveau.

Pour en apporter la preuve, Maria Moreil, biologiste au LAB, se précipite dès que le cadavre d'un mammifère marin est repéré sur une plage et récupère son oreille interne. Ce matin, près de Vilanova, c'était un dauphin ; mais il était trop tard. "Il est très difficile de récupérer la cochlée intacte, explique Maria Morell. Il faut décalcifier l'os qui la renferme, assez vite pour éviter la putréfaction, et assez doucement pour ne pas l'abîmer. Le dauphin était mort la veille, sa cochlée était donc déjà en mauvais état". Impossible, dès lors, de diagnostiquer les dégâts qu'elle aurait pu subir.

CÉTACÉS ET POISSONS CÉTACÉS ET POISSONS

Le regard des scientifiques et principalement tourné vers les mammifères marins et quelques autrezs vertébrés, telles les tortues marines. Leurs connaissances restent toutefois très limitées. Les données auditives amassées ne concernent que 20 espèces, principalement des cétacés. Autrement dit, 80 % environ des mammifères marins échappent encore à notre compréhension ! Pourtant, la pollution sonore affecterait aussi les poissons et les invertébrés marins, comme les homards, les crabes ou les crevettes. Malheureusement, peu de travaux scientifiques portent sur ce sujet, en dépit de ses implications économiques croissantes. "C'est un monde très difficile d'accès, souligne Alexandra Gross du Centre de recherche sur les mammifères marins (CRMM) de l'université de La Rochelle. Il y a encore peu de temps, on pensait que les poissons étaient muets !" |

CARTOGRAPHIE SONORE

CARTOGRAPHIE SONORE

Lorsque l'animal échoué est encore en vie, on évalue sa perte d'audition en lui envoyant des sons et en analysant la réponse au niveau du cerveau. Pour ce faire, le LAB vient de mettre au point un dispositif portable permettant un diagnostic in situ en une quinzaine de minutes (infographie, l'Espagne a déjà réalisé la cartographie acoustique de ses mers, qui témoigne d'une suractivité (en rouge) aux heures de pointe mettant la faune en péril.) ! On peut désormais s'assurer que le cétacé entend bien avant de le remettre à l'eau - et, au passage, élargir nos connaissances sur les capacités auditives des différentes espèces afin d'évaluer leurs seuils de tolérance.

En l'absence de davantage d'informations sur les mammifères marins, diverses mesures n'en sont pas moins déjà à l'étude. Un programme européen devrait associer, à partir de septembre 2009, scientifiques (dont ceux du LAB) et chantiers navals pour réduire les bruits produits par les bateaux. En outre, le LAB a conçu une antenne anticollision, le WACS (Whale Anti-Collision System), qui signale aux navires la présence des mammifères marins à proximité grâce à un sonar passif - elle n'envoie pas de sons mais analyse ceux produits par son entourage.

Surtout, le LAB doit bientôt lancer un état des lieux mondial de la pollution sonore sous-marine, avec le soutien de la Fondation Antinea, dont l'objectif est la découverte et la protection du milieu marin. Le projet, baptisé "20.000 sons sous les mers", consiste à équiper le voilier Fleur de passion de capteurs sonores placés sur la coque et de tous les moyens informatiques adéquats pour traiter les bruits recueillis lors d'une expédition scientifique d'une dizaine d'années à travers le monde.

Cette cartographie acoustique des océans a déjà été réalisée à l'échelle de l'Espagne. Sur l'écran, une journée défile sur un bout de la côte ibérique et le bleu de la mer se colore de taches plus ou moins écarlates. Aux heures de pointe, ce ballet s'intensifie tellement que l'on croirait assister à un coucher de soleil... ou à un bain de sang. Pour l'éviter, les scientifiques doivent accumuler les données et réussir à comprendre l'impact de la pollution sonore sur la faune marine. Ce n'est qu'à cette condition que les politiques seront convaincus de la nécessité d'agir.

R.B - SCIENCE & VIE > Mai > 2009 |

|

L'Acidité des Océans les Rend Bruyants |

On savait que l'acidification des océans perturbait la croissance des coraux, mais qui aurait cru qu'elle puisse aussi être un facteur aggravant pour les nuisances sonores ?

On savait que l'acidification des océans perturbait la croissance des coraux, mais qui aurait cru qu'elle puisse aussi être un facteur aggravant pour les nuisances sonores ?

Keith Hester et ses collègues de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey ont montré que dans les océans absorbant énormément de dioxyde de carbone atmosphérique, l'acidité qui en découle modifie la capacité de l'eau de mer à affaiblir le bruit et à réduire sa propagation.

Les sons de basse et moyenne fréquences sont notamment de 10 à 15 % moins absorbés. Si cette acidification se poursuit, d'ici à 2050 les bruits sous-marins seront 40 % moins atténués et se propageront bien plus loin qu'actuellement. Ce qui engendrera une véritable cacophonie sous-marine à des kilomètres à la ronde, risquant de perturber les communications entre mammifères marins. Les océanologues planchent désormais sur une carte océanique de cette nouvelle forme de nuisance sonore sous-marine.

O.D. - SCIENCE & VIE > Novembre > 2008 |

|