Ces Inconnus de nos Forêts |

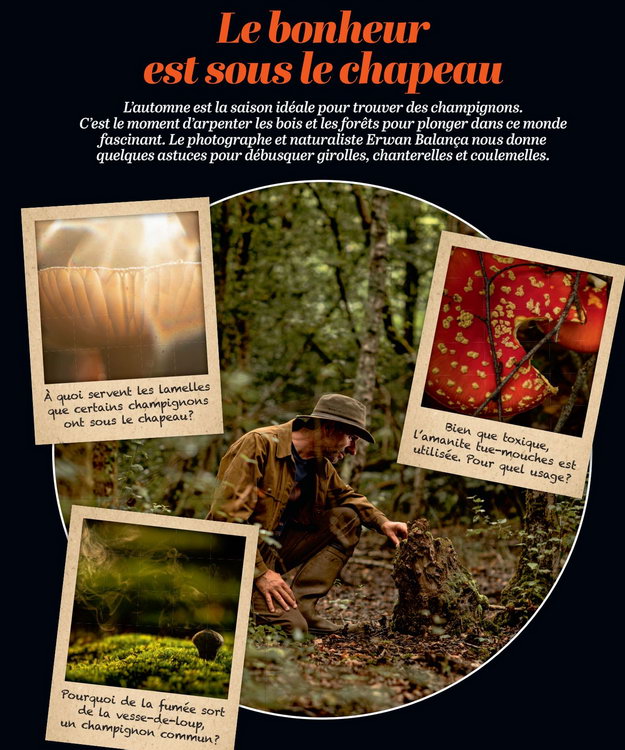

Le Bonheur est sous le Chapeau |

TERRE SAUVAGE N°393 > Octobre > 2021 |

À Hauteur du Sol |

J.V. - NATIONAL GEOGRAPHIC N°257 > Février > 2021 |

Ces Inconnus de nos Forêts |

Une base de données nationale est mise en place pour mieux comprendre ces organismes mystérieux, beaucoup moins étudiés que la faune et la flore.

Une base de données nationale est mise en place pour mieux comprendre ces organismes mystérieux, beaucoup moins étudiés que la faune et la flore.

1,5 million d'espèces dans le monde ! C'est l'estimation du nombre total d'espèces la plus souvent citée. Suivant les mycologues, la fourchette varie entre 750.000 et 10 millions. Aujourd'hui, Seules 100.000 espèces sont décrites selon les canons de la taxonomie.

La récolte a eu lieu le 8 septembre 2001, dans le nord de la France, à Condé-sur-l'Escaut, très exactement à la position GPS 50,4486510 3,59340700. Un bel Octospora vivida pointe sa corolle orangée et ondulante. Il sera fiché dans la base mycologique nationale, avec ses noms synonymes, sa place dans la classification et les lieux et dates des endroits il a été repéré. Et toute sa bande avec lui, soit près de 17.000 espèces de champignons recensées par Régis Courtecuisse, directeur du Laboratoire des sciences végétales et fongiques de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Lille II, dans l'Inventaire et cartographie des Mycota français après un tri draconien. Cet ancien président de la Société mycologique de France a commencé par rassembler des informations sur plus de 60.000 espèces avant d'éliminer les doublons ou les redondances mal identifiées de sa liste. Une étape indispensable pour dresser un référentiel de noms fiable.

Le résultat d'un quart de siècle de travail

"je me suis attelé à cet inventaire de la diversité mycologique française en 1990, et j'y suis toujours ! Par bonheur, j'ai toujours aimé faire des listes", confesse Régis Courtecuisse. En d'autres termes, ce sont pas moins de 20.000 heures en un quart de siècle que le spécialiste aura consacrées à l'identification des champignons de l'Hexagone ! Pour enfin savourer sa récompense : depuis juillet, les premières données dévoilant les mystères de ces organismes sont accessibles en ligne. L'examen de bases de données, d'herbiers anciens et de publications plus ou moins confidentielles dans lesquels Régis Courtecuisse s'est plongé avec persévérance éclot enfin. Un véritable travail souterrain comparable au développement d'un mycelium enfoui dans le sous-sol ! Et la récolte promet d'être abondante. Les informations qu'il a ainsi réunies peuvent désormais être librement consultées aussi bien par les mycologues avertis que par le grand public. Elles ne concernent pour l'instant que les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

La mise en ligne de l'inventaire national des "macromycetes", autrement dit les gros champignons, constitue une étape cruciale dans ce travail titanesque. Car le règne des fungi est un empire foisonnant dont la compréhension est en permanente évolution. On estime ainsi que seules 5 % des espèces mondiales - et 30 % des françaises - auraient été identifiées à ce jour, sur plus d'un million que compterait la "fonge" du globe. Parmi elles, les macromycètes n'en constituent que moins de 1 %. Dans le nouvel inventaire, chaque espèce est nommée (ou renommée) selon un nom unique faisant consensus au sein de la communauté mycologique. L'emplacement de l'espèce dans la classification phylogénétique est mentionnée, ainsi que des informations sur l'écologie du champignon et une mention des sources bibliographiques et iconographiques afin d'en faire un outil de référence. Sans oublier les différents relevés qui mentionnent ce champignon, tel cet Octospora vivida de la commune de Condé-sur-l'Escaut !

Cette base, hébergée par la Société mycologique de France, ne vivrait pas sans la collaboration des nombreuses sociétés mycologiques locales et, plus largement, de tous les connaisseurs de champignons qui viendront y ajouter leurs observations en continu. Elle offre un nouvel outil efficace à la recherche appliquée en améliorant la connaissance de la biodiversité fongique. "C'est un potentiel fondamental qui a malheureusement longtemps été négligé", regrette Régis Courtecuisse. Car au-delà de l'inventaire stricto sensu, l'accumulation d'observations dans le temps et l'espace permet d'observer l'évolution des aires de répartition des champignons, qui sont des outils précieux de la biosurveillance environnementale. Les mycologues ont d'ores et déjà constaté la migration d'espèces réputées méridionales en direction du nord. Ainsi, Amanitaproxima, traditionnellement répertoriée au sud de la Loire a été signalée jusqu'en Picardie. De même, Laccariopsis mediterranea a migré depuis la Sardaigne jusqu'au Pas-de-Calais. Le rapprochement des données est indispensable pour objectiver ces observations sur les migrations et les invasions. Ou encore pour repérer des cycles ou des éclipses dans la présence des champignons sur certains territoires et en chercher les causes. Un travail crucial, notamment dans le cadre du réchauffement climatique en cours. Cela devrait aider également à valider les listes régionales et nationales des champignons menacés, dont aucune n'est encore ratifiée, et à protéger certaines espèces en danger d'extinction.

Cette base, hébergée par la Société mycologique de France, ne vivrait pas sans la collaboration des nombreuses sociétés mycologiques locales et, plus largement, de tous les connaisseurs de champignons qui viendront y ajouter leurs observations en continu. Elle offre un nouvel outil efficace à la recherche appliquée en améliorant la connaissance de la biodiversité fongique. "C'est un potentiel fondamental qui a malheureusement longtemps été négligé", regrette Régis Courtecuisse. Car au-delà de l'inventaire stricto sensu, l'accumulation d'observations dans le temps et l'espace permet d'observer l'évolution des aires de répartition des champignons, qui sont des outils précieux de la biosurveillance environnementale. Les mycologues ont d'ores et déjà constaté la migration d'espèces réputées méridionales en direction du nord. Ainsi, Amanitaproxima, traditionnellement répertoriée au sud de la Loire a été signalée jusqu'en Picardie. De même, Laccariopsis mediterranea a migré depuis la Sardaigne jusqu'au Pas-de-Calais. Le rapprochement des données est indispensable pour objectiver ces observations sur les migrations et les invasions. Ou encore pour repérer des cycles ou des éclipses dans la présence des champignons sur certains territoires et en chercher les causes. Un travail crucial, notamment dans le cadre du réchauffement climatique en cours. Cela devrait aider également à valider les listes régionales et nationales des champignons menacés, dont aucune n'est encore ratifiée, et à protéger certaines espèces en danger d'extinction.

Un recensement des espèces souterraines reste à faire

Un recensement des espèces souterraines reste à faire

La base de données va peu à peu gagner en volume. Pierre-Arthur Moreau, un des responsables de la mise en ligne à l'université de Lille II, estime à 20.000 les observations entrées en juillet, correspondant à 1000 espèces. Mais il espère bien atteindre prochainement les 150.000 données correspondant aux 6000 espèces présentes dans la région. L'enrichissement de l'inventaire devrait se faire très rapidement avec la participation d'autres bases existantes comme celle du Conservatoire botanique national des Pyrénées, celle de l'Office national des forêts, celle d'Ascofrance, base collaborative spécialisée dans les ascomycètes, et enfin le concours de tous les organismes qui voudront bien y verser leurs données afin de mettre en commun des centaines de milliers d'observations. "Il va falloir compléter ce travail basé sur l'observation des fructifications par un recensement des mycéliums souterrains), estime Marc-André Selosse, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. En séquençant les fragments d'ADN d'un échantillon de sol, on repère en effet 10 à 1000 fois plus de champignons qu'en surface. Le sol regorge d'espèces qui ne fructifient jamais mais qui assurent néanmoins des fonctions parfois étonnantes dans la dégradation de la matière ou dans la communication entre une plante.

Le séquençage permettrait de mieux les identifier

Pour l'instant, l'analyse moléculaire permet tout juste de savoir que ces champignons existent, sans qu'on n'en sache rien de plus. Correspondent-ils à des espèces déjà décrites ? Pour le savoir, il faudrait procéder au séquençage de tous les champignons recensés à l'inventaire. Un travail là encore titanesque, et surtout économiquement irréalisable pour l'instant. Mais avec l'évolution des techniques et la baisse continue des coûts du séquençage, le chemin à parcourir sera peut-être plus court que celui qui la fallu à Régis Courtecuisse, précurseur en son domaine, pour faire aboutir son projet.

P.P. - SCIENCES ET AVENIR N°812 > Octobre > 2014 |

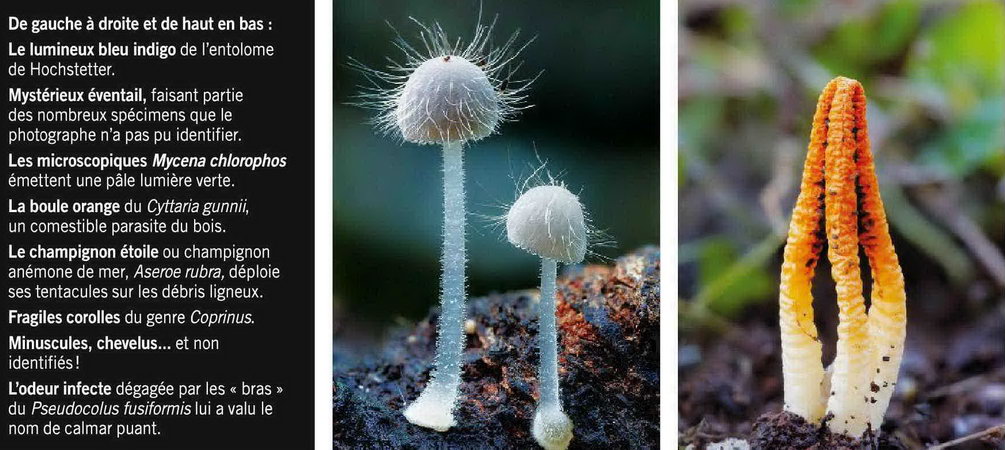

Féérie en Sous-Bois |

ANDREINA DE BEI - PHOTOS : STEVE AXFORD

ANDREINA DE BEI - PHOTOS : STEVE AXFORD

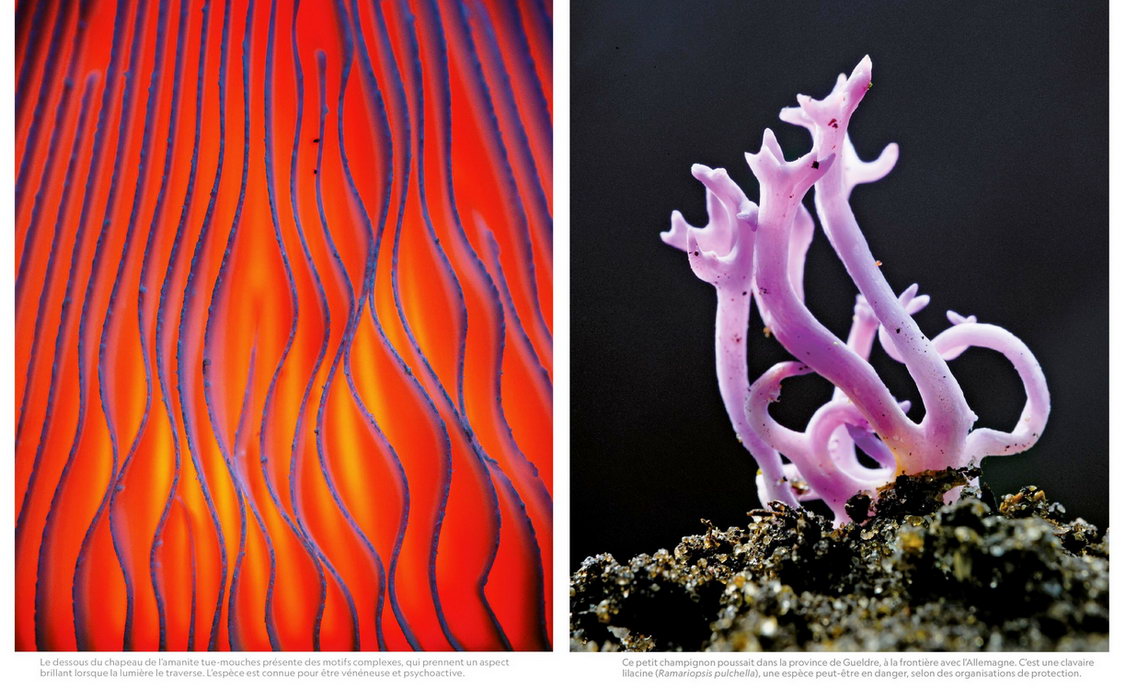

En arpentant son domaine, le photographe australien Steve Axford a découvert d'étonnantes créatures, souvent inconnues des manuels d'histoires naturelles. Fascinant !

Le paradis se trouve parfois juste derrière chez soi... Et Steve Axford ne dira pas le contraire. Car c'est au cour même de sa propriété, en Nouvelle-Galles du Sud, que ce photographe australien a réalisé la plupart de ses spectaculaires images d'espèces tropicales.

Trois hectares de forêt humide, un sol de basalte rouge profond hérité d'un ancien volcan, beaucoup de chaleur et des pluies abondantes...  Des conditions idéales ! "En dix ans, au fil de mes randonnées en Tasmanie et dans l'Etat de Victoria, j'ai acquis une bonne connaissance des champignons. Mais en sillonnant ma propriété j'ai été stupéfait de croiser une multitude de nouveaux spécimens, très souvent impossibles à identifier", raconte-t-il. Le jour où il se retrouve nez à nez avec un Leratiomyces inconnu, Steve Axford fait appel au savoir d'un mycologue des Royal Botanic Gardens de Melbourne.Surprise : cette rare "truffe bleue", qui n'a rien de commun avec celles que l'on déguste chez nous, serait la cousine d'un spécimen vert découvert en Nouvelle-Calédonie 15 ans plus tôt. Le séquençage de son ADN n'a pourtant pas permis de la cataloguer précisément et, jusque-là, le photographe serait le seul à l'avoir repérée sur le terrain. L'artiste avoue être subjugué par la fantasmagorie de formes et de couleurs de ces créatures, au point d'installer parfois dans son atelier de délicats fungi poussés sur un bout de bois pour en capturer la lente croissance grâce à des prises de vue séquentielles : "Je sais que je ne pourrai jamais identifier la myriade de champignons microscopiques que je découvre. Mais je suis comblé par leur secrète beauté".

Des conditions idéales ! "En dix ans, au fil de mes randonnées en Tasmanie et dans l'Etat de Victoria, j'ai acquis une bonne connaissance des champignons. Mais en sillonnant ma propriété j'ai été stupéfait de croiser une multitude de nouveaux spécimens, très souvent impossibles à identifier", raconte-t-il. Le jour où il se retrouve nez à nez avec un Leratiomyces inconnu, Steve Axford fait appel au savoir d'un mycologue des Royal Botanic Gardens de Melbourne.Surprise : cette rare "truffe bleue", qui n'a rien de commun avec celles que l'on déguste chez nous, serait la cousine d'un spécimen vert découvert en Nouvelle-Calédonie 15 ans plus tôt. Le séquençage de son ADN n'a pourtant pas permis de la cataloguer précisément et, jusque-là, le photographe serait le seul à l'avoir repérée sur le terrain. L'artiste avoue être subjugué par la fantasmagorie de formes et de couleurs de ces créatures, au point d'installer parfois dans son atelier de délicats fungi poussés sur un bout de bois pour en capturer la lente croissance grâce à des prises de vue séquentielles : "Je sais que je ne pourrai jamais identifier la myriade de champignons microscopiques que je découvre. Mais je suis comblé par leur secrète beauté".

SCIENCES ET AVENIR N°179 > Octobre-Novembre > 2014 |