Paléo-Mycologie : Origine et Fossiles |

Un Fossile de 350 Millions d'Années |

ARCHÉOBOTANIQUE |

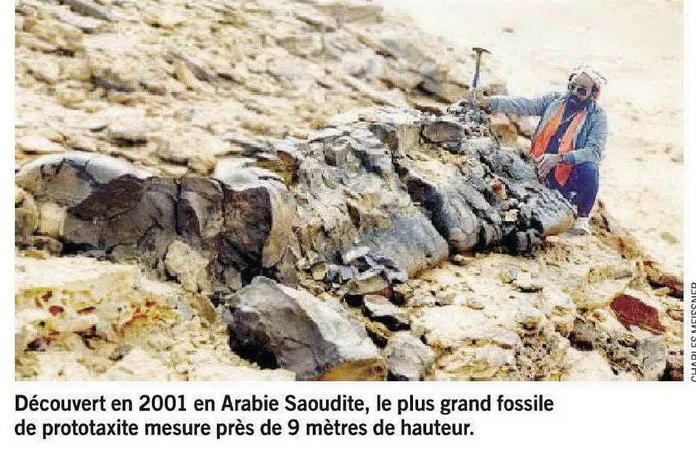

Retrouvés depuis 150 ans au Canada, en Arabie Saoudite ou en Australie, les prototaxites, des fossiles vieux de plus de 350 millions d'années, présentent une structure concentrique et tubulaire qui atteint, pour les plus gros, 9 mêtres de long et 1,5 mêtre de large.

Retrouvés depuis 150 ans au Canada, en Arabie Saoudite ou en Australie, les prototaxites, des fossiles vieux de plus de 350 millions d'années, présentent une structure concentrique et tubulaire qui atteint, pour les plus gros, 9 mêtres de long et 1,5 mêtre de large.

Ancêtres des conifères, lichens, algues ou... champignons géants ? Certains paléobotanistes penchent pour cette dernière hypothèse. Car les atomes de carbone de ces colosses ne proviennent pas d'une source unique, comme pour les plantes, mais d'une large variété de molécules hydrocarbonées... comme pour les champignons, qui se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent métaboliser dans le sol. En 2010, pourtant, Linda Graham, de l'université du Wisconsin, estimait que ces géants correspondaient à des "tapis" de mousses, de bactéries et de champignons agglomérés, enroulés sur eux-mêmes sous l'effet de la gravité, de l'eau et du vent. Le mystère demeure.

F.D. - SCIENCES ET AVENIR N°179 > Octobre-Novembre > 2014 |

Sans Champignons, Pas de Vie sur Terre |

Le séquençage des champignons s'accélère. Aujourd'hui, près de 200 génomes de levures, pourritures, champignons, truffes sont connus.

Ces travaux permettent de mieux comprendre comment les champignons ont colonisé les différents habitats de notre planète et accompagné les plantes dans leur colonisation des terres : "Il y a 400 millions d'années, les premiers végétaux issus des océans ont vraisemblablement eu besoin des mycorhizes pour s'adapter aux sols émergés, expose Francis Martin, directeur du laboratoire Arbre à l'Inra de Nancy. Cette collaboration n'a jamais cessé puisque 90 % des végétaux sont toujours associés à des champignons". Sans eux donc, pas de plantes, pas d'animaux et pas d'hommes sur Terre.

Champignons symbiotiques, pourritures blanches et brunes ou champignons de la litière (le champignon de Paris), chaque catégorie occupe un rôle spécifique dans le processus de la dégradation de la matière végétale et le recyclage de la ligno-cellulose du bois. Les pourritures blanches auraient ainsi stoppé vers -300 millions d'années, la formation des gisements de charbon. Aujourdhui, la communauté scientifique propose par l'intermédiaire du projet "1000 génomes fongiques", le séquençage de 1000 espèces de champignons afin de découvrir le large spectre des outils génétiques élaborés au cours de l'évolution pour occuper les différents habitats de la biosphère. Cette proposition répond à une demande du Joint Genome Institute, le centre de Séquençage du Département de l'énergie américain. Le but de cet organisme public est d'enrichir les bases de données compilant les enzymes susceptibles de transformer la biomasse en carburant de deuxième génération fabriqué à partir de l'ensemble de la plante et non plus de ses graines. Il faut en effet pouvoir décomposer le bois pour en extraire les sucres contenus dans la cellulose, ce que savent faire efficacement les champignons. Ce programme permettra aussi de décrypter les interactions bénéfiques et néfastes entre les champignons et les plantes, avec le secret espoir d'améliorer encore la collaboration entre plantes et champignons et donc la productivité des récoltes. Mieux connaître ces relations symbiotiques pourrait ouvrir la voie à une nouvelle agriculture et sylviculture. (http://1000.fungaigenomes.org/).

L.C. - SCIENCES ET AVENIR N°791 > Janvier > 2013 |

Les Pionniers de la Vie Terrestre |

ÉVOLUTION |

Dès leur sortie de l'eau, il y a 500 millions d'années environ, les champignons ont noué avec les plantes des liens intimes. Une alliance qui leur a permis de coloniser les milieux les plus hostiles... et de répandre la vie sur toute la planète.

Dès leur sortie de l'eau, il y a 500 millions d'années environ, les champignons ont noué avec les plantes des liens intimes. Une alliance qui leur a permis de coloniser les milieux les plus hostiles... et de répandre la vie sur toute la planète.

Certes, il a colonisé le monde. Mais il a su lui être agréable : le champignon est le roi de la vie associative, le champion du couple qui dure. L'histoire d'amour qu'il vit avec la plante résiste depuis au moins 400 millions d'années. On s'arrachera les cheveux à distinguer le cèpe du banal bolet des pins, on s'extasiera devant le Phallus impudicus que l'on se gardera de décrire, on détestera la mérule, redoutable mangeuse de bois qui s'attaque aux maisons, mais on s'inclinera devant les capacités d'adaptation de ces organismes tout terrain.

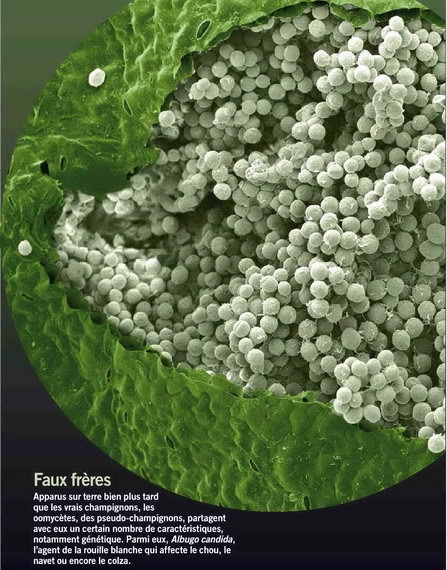

Dans la grande chaîne de l'évolution, les champignons sont apparus à deux reprises, chaque fois dans l'eau, donnant naissance à deux lignées proches mais bien distinctes. La première manifestation de ces organismes filamenteux remonte à un milliard d'années environ. "Mais cette datation est imprécise, se hâte d'indiquer Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et président de la Société botanique de France. C'est en tout cas vers cette époque que naissent les eumycètes, ou "vrais" champignons, parmi lesquels on trouve aujourd'hui les cèpes, les morilles, les moisissures du fromage, les champignons de Paris, etc.". Lors de la deuxième apparition, les oomycètes, de 'pseudo' champignons, voient le jour : plus récents ils datent d'environ 400 millions d'années, ils ont récupéré des gènes de vrais champignons. Ils comprennent par exemple le mildiou ou des parasites de poissons. "Il s'agit, dans les 2 cas, de groupes aquatiques : leurs spores possèdent des flgelles qui leurs permettent de nager", précise encore Marc-André Selosse. Eumycètes et oomycètes se ressemblent donc beaucoup, mais ce n'est que le fruit d'une convergence évolutive : issus d'ancêtres différents, ils ont développé une même stratégie dans des circonstances comparables, et acquis des caractéristiques similaires. Comme le milieu aérien devient habitable avec la couche d'Ozone qui se forme et filtre les ultraviolets, eumycètes et oomycètes s'extraient de l'eau, dans une fourchette de 1 milliard à 400 millions d'années. En tout cas, il y a 500 millions d'années, on en est sûr, les eumycètes avaient fait leur sortie, précise Marc-André Selosse. Avant cette époque, il est difficile de se prononcer, car beaucoup d'orgamismes sont filamenteux, y compris certaines algues. Et il est difficile de rapprocher un filament fossile d'un champignon précis. On sait avec certitude, par contre, que dans l'océan, des champignons parasitaient des algues, des poissons, ou dégradaient de la nature organique morte.

Une tige sans feuille ni racine

Hasard ? Poursuite d'une liaison entamée sous l'eau ? Les plantes sortent des mers à peu près à cette période. Les plus vieilles spores attribuées à des végétaux proviennent de sédiments datés de 460 millions d'années, et découverts en Arabie Saoudite. Et l'on estime à 420 millions d'années les fossiles de la plus ancienne plante vasculaire entière connue : Cooksonia, une tige sans feuille ni racine.

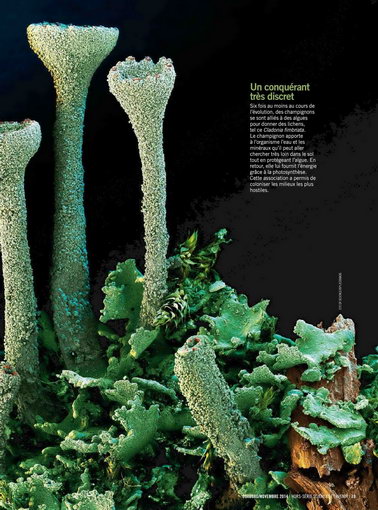

Dès leur arrivée sur terre, les uns ont besoin des autres pour survivre... Et réciproquement. C'est bien cette association qui permet aux toutes premières plantes terrestres d'exploiter les ressources du sol : elles nourrissent des champignons qui colonisent leurs tissus et leur fourmissent en retour les sels minéraux prélevés dans le sol. Ce phénomène, général dans le monde actuel, est appelé mycorhize. "Cette vieille relation est un véritable moteur d'évolution, s'enthousiasme André Fortin, biologiste québécois. C'est par exemple de l'association algue-champignon qu'est née une nouvelle forme de flore des milieux terrestres : les lichens". "Ce cas de symbiose est intéressant, confirme Marc-André Selosse. Un champignon ancestral s'est associé à des algues, a récupéré leurs sucres, les a aidées à pousser en leur fournissant de l'eau et des sels minéraux. Tous ses descendants ont poursuivi dans cette voie, et c'est ainsi que, peu à peu, sont apparus les lichens. On sait qu'au cours de l'évolution, les champignons ont donné naissance à des lichens au moins 6 fois". Un succès puisque, aujourd'hui, on en connait plus de 15.000 espèces. Ces lichens ont participé à la fragmentation des roches, à la formation et à la rétention des sols... Ainsi, la grande majorité des plantes vivent strictement associées aux champignons du sol. "L'arrivée des eumycètes sur terre est un événement majeur, conclut Marc-André Selosse. Ils sont maîtres dans l'art du recyclage : eux seuls savent décomposer les plantes et recycler la ligmine qui domine leur rigidité aux végétaux, par exemple au bois".

Devenus indispensables, les champignons ont perfectionné leurs stratégies. Une autre symbiose est apparue vers 400 millions d'années, la plus répandue aujourd'hui : l'endomycorhize (du grec endo, à l'intérieur) arbusculaire. Le mycélium, l'amas formé par tous les filaments (les hyphes) qui composent le champignon, pénêtre à l'intérieur des cellules de la plante et y forme des arbuscules, qui permettent l'échange de nutriments. Aujourd'hui, plus de 80 % des plantes pourvues de vaisseaux dans lesquels circule la sève profitent de cette symbiose : les fougères, la majorité des plantes agricoles, les plantes à fleur. La preuve que ces mariages sont très anciens est apportée par des fossiles bien conservés. Ils nous racontent une partie de l'histoire de la colonisation des plantes par les champignons. Mis au jour aux États-Unis, le plus ancien champignon trouvé dans des sédiments date de 460 millions d'années. Il est considéré comme un gloméromycète (champignon inférieur qui vit en symbiose avec les plantes), mais son lien avec une plante n'est pas établi à cette époque.

Sur les flants d'un Volcan

Sur les flants d'un Volcan

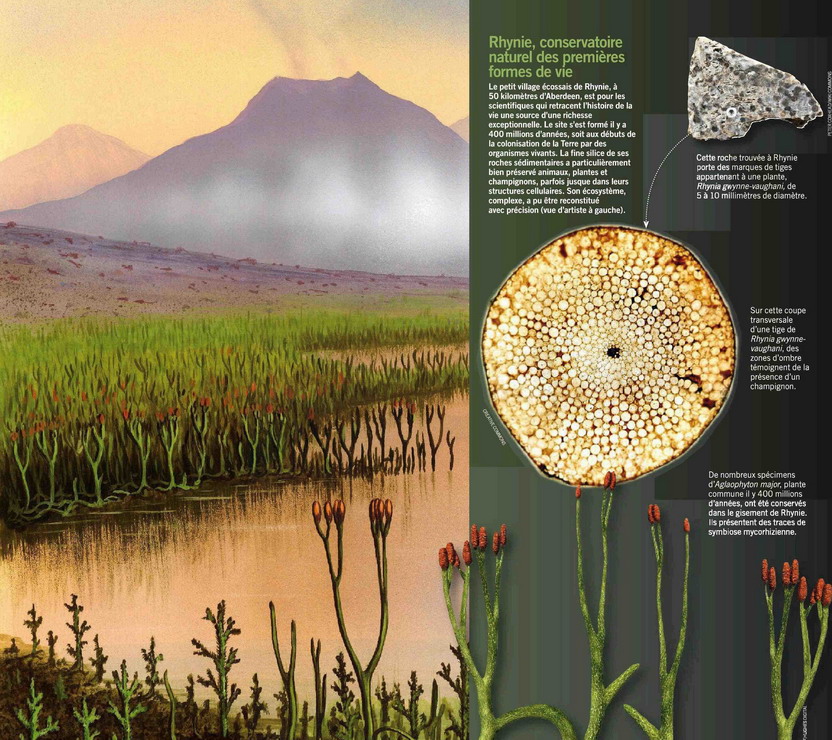

Les premières traces indiscutables d'endomycorhizes arbuscules ont été trouvées en Écosse, dans le gisement de Rhynie, 50 kilomètres au nord-ouest d'Aberdeen. Composé de cherts, des roches sédimentaires siliceuses, il est daté de 407 millions d'années. Il s'agit des flancs d'un volcan aux sources chaudes riches en silice. "C'est le seul endroit au monde connu à ce jour qui possède des fossiles bien préservés de cette époque. La silice de l'eau les a fixés en remplaçant la matière organique", explique Christine Strullu-Derrien, paléobotaniste au Muséum d'histoire naturelle de Londres, qui étudie ce gisement.

Les fossiles écossais sont connus depuis 1912 : en observant des échantillons de roche au microscope, un géologue y a découvert des "tiges" de plantes de 5 à 10 millimètres d'épaisseur avec, bien visibles, différents types de cellules végétales. Quelques années plus tard, les scientifiques observent dans ces "axes" végétaux des filaments et des vésicules semblables à ceux qui colonisent les plantes actuelles. Ils trouvent ces traces chez Rhynia gwynne-vaughani, lointain ancêtre des plantes terrestres. La coupe d'une tige de cette plante primitive montre des zones d'ombre qui témoignent de la présence d'un champignon.

L'apparition des forêts

Mais cette présence ne signifie pas qu'une symbiose a eu lieu. Ce n'est qu'en 1994 que des chercheurs découvrent chez Aglaophyton major, une plante commune de 400 millions d'années conservée dans le gisement de Rhynie, la preuve d'une association mycorhizienne, avec la présence d'arbuscules. D'autres équipes mettent en évidence la présence d'un champignon primitif qui semble être le même chez différentes plantes. Puis, en 2014, avec des méthodes plus sophistiquées, Christine Strullu-Derrien et son équipe découvrent que, toujours dans le chert de Rhynie, une même plante, Horneophyton ligmieri, a été colonisée par deux types de champignons ! "Cela montre que les écosystèmes terrestres présentaient déjà à l'époque une certaine complexité alors que, jusqu'ici, on croyait que les plantes primitives n'étaient colonisées que par un seul type de champignon", pointe la chercheuse.

Au départ, la mycorhize intervient chez ces plantes primitives au niveau de tiges couchées sur le sol, des rhizomes, car elles ne possèdent pas de racines. C'est sans doute vers 385 millions d'années que les premiers systèmes racinaires se développent, avec l'apparition des forêts. Pour cette époque, on n'a pas encore trouvé de champignon associé aux arbres... Mais en 2009, Christine Strullu-Derrien et son équipe ont mis en évidence des arbuscules dans des cellules racinaires sur des plantes proches des conifères venant du site de Grand-Croix, dans le Massif central. Ils sont datés de 300 millions d'années.

Un nouveau couple

Aujourd'hui, les études moléculaires expliquent en partie l'évolution et le succès des mycorhizes. Pour vivre dans le sol en décomposant de la matière morte, un organisme doit posséder un très grand nombre de gènes différents, correspondant à des enzymes dégradant certaines molécules. En revanche, vivre sur une plante qui fournit de la nourriture demande une moins grande diversité génétique. Or, il est plus facile de perdre des gènes que d'en voir apparaitre. "Pour passer d'une vie de décomposeur à celle d'associé des racines, il a suffi aux champignons de se dépouiller de certaines caractéristiques et d'en gagner d'autres, marginales", explique Marc-André Selosse. Plus près de nous, il y a au moins 150 millions d'années, les champignons inventent encore une nouvelle forme de couple. Ils entourent la racine de filaments et la pénêtrent, mais sans rentrer à l'intérieur de ses cellules : c'est l'ectomycorhize (du grec ecto, à l'extérieur). Elle a été créée par de nombreux ancêtres des champignons actuels. C'est grâce à elle que les arbres ont pu s'adapter aux sols des climats plus froids, et que sont apparus nos champignons à chapeau. Ces succès font rêver. Le champignon s'adapte à tout, laissant imaginer qu'il est d'une grande simplicité, alors que sa complexité semble infinie. Après avoir fait le bonheur de la plante, il ravit les chercheurs à qui, chaque mois, il offre de nouvelles découvertes.

LE CHARBON VICTIME DU CHAMPIGNON Des chercheurs américains et français ont récemment publié une étude étonnante dans la revue Science. Dans le cadre d'un projet de séquengage d'une trentaine de génomes de champignons saprophytes forestiers, ils ont analysé les gènes de dizaines d'espèces de pourritures blanches et brunes, ces champignons destructeurs de bois. En les comparant, les scientifiques ont observé les différents mécanismes de dégradation de la lignine et de la cellulose. Ils ont ensuite pu reconstruire l'arsenal d'enzymes du premier champignon capable de digérer la lignine du bois, qui aurait vécu il y a environ 300 millions d'années, période d'extension maximale des forêts. Non dégradée, la matière organique du bois se transforme en charbon, par fossilisation. Or, selon les chercheurs, en décomposant le bois mort de façon très efficace, ce champignon et ses descendants ont stoppé l'accumulation de carbone qui avait jusqu'alors permis la formation du charbon. La majorité des gisements se seraient formés pendant la période géologique appelée carbonifère, qui a duré environ 60 millions d'années et s'est terminée il y a 300 millions d'années - fin qui coïncide avec l'apparition des premiers champignons xylophages. Ceux-ci seraient donc en partie responsables de l'arrêt de la formation de charbon ! |

S.B. - SCIENCES ET AVENIR N°179 > Octobre-Novembre > 2014 |

Des Spores Réécrivent la Fin des Mammouths |

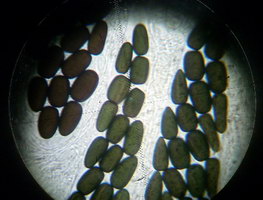

En analysant les sédiments du lac Appleman dans l'Indiana, des paléobiologistes américains ont découvert les spores de Sporormiella, un champignon qui se développe sur les excréments des ruminants.

En analysant les sédiments du lac Appleman dans l'Indiana, des paléobiologistes américains ont découvert les spores de Sporormiella, un champignon qui se développe sur les excréments des ruminants.

Ils ont ainsi daté la disparition de cette mégafaune vers -15.000 ans. La chute d'une météorite il y a 13.000 ans ne peut donc en être la cause.

Et, d'après les traces de pollens fossiles et de charbon de bois analysées, cette disparition serait aussi antérieure aux changements de végétation et à l'intensification des feux, qui étaient jusqu'ici avancés comme autre explication plausible.

L.F. - SCIENCE & VIE > Janvier > 2010 |