Chikungunya Menace la Métropole |

Pourquoi le Chikungunya Menace la Métropole |

Après l'ltalie en 2007, c'est dans le sud-est de la France que le moustique tigre, vecteur de ce virus tropical, se propage. Au point de relancer cet été la lutte contre le risque d'épidémie...

Après l'ltalie en 2007, c'est dans le sud-est de la France que le moustique tigre, vecteur de ce virus tropical, se propage. Au point de relancer cet été la lutte contre le risque d'épidémie...

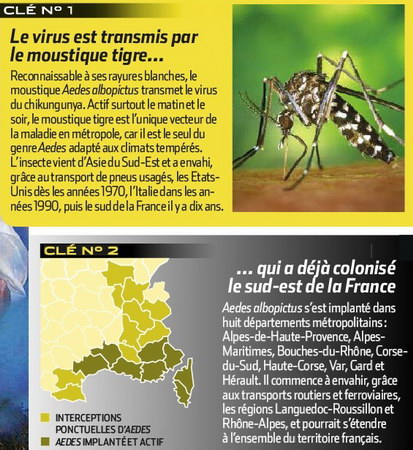

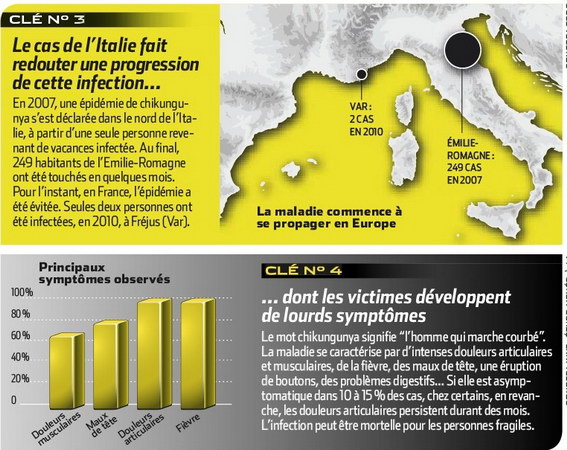

Frappera-t-il cet été ? Alors que tout le monde garde en mémoire l'épidémie de chikungunya qui a touché la Réunion en 2006, la question hante les services de santé français. Car le moustique tigre Aedes albopidus, à l'origine des deux premiers cas d'infection en France métropolitaine en 2010, ne cesse de gagner du terrain : après avoir colonisé la Région Paca et la Corse, il s'installe maintenant en Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. Au point qu'une épidémie, comme celle qu'a connue l'Italie en 2007, n'est plus exclue. Jusqu'à récemment, la maladie touchait uniquement les habitants des régions tropicales, où le virus et ses moustiques vecteurs sont présents. En métropole, même quand des vacanciers rapportaient le Virus de l'étranger ou des DOM-TOM, le maladie ne se répandait pas en l'absence du moustique tigre. Sauf qu'on 2004, profitant des échanges commerciaux, l'insecte a débarqué dans le sud-est de la France et en Corse. Désormais, il suffit qu'un moustique pique un voyageur infecté pour transmettre le virus à d'autres. Et peut-être lancer une épidémie...

GARE AUX EAUX STAGNANTES : Cet été, des mesures de prévention limiteront les risques. De mai à novembre la période active du moustique - les médecins doivent déclarer chaque cas potentiel de chikungunya aux Agences régionales de santé. S'ensuit une vaporisation d'insecticide jusqu'à 150 m de l'habitation du malade, qui doit se protéger des piqûres pendant le temps de l'infection (environ une semaine). La population locale doit par ailleurs éliminer ou couvrir les eaux stagnantes (pots de fleurs, gouttières, piscines...). Car c'est dans ces réserves d'eau que se développent les larves d'Aedes albopictus. Mais attention, "une fois que le moustique tigre a colonisé un territoire, il est impossible de l'éradiquer totalement à cause des nombreux gîtes dans lesquels ses larves peuvent se multiplier", prévient Charles Jeannin, entomologiste à l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.

GARE AUX EAUX STAGNANTES : Cet été, des mesures de prévention limiteront les risques. De mai à novembre la période active du moustique - les médecins doivent déclarer chaque cas potentiel de chikungunya aux Agences régionales de santé. S'ensuit une vaporisation d'insecticide jusqu'à 150 m de l'habitation du malade, qui doit se protéger des piqûres pendant le temps de l'infection (environ une semaine). La population locale doit par ailleurs éliminer ou couvrir les eaux stagnantes (pots de fleurs, gouttières, piscines...). Car c'est dans ces réserves d'eau que se développent les larves d'Aedes albopictus. Mais attention, "une fois que le moustique tigre a colonisé un territoire, il est impossible de l'éradiquer totalement à cause des nombreux gîtes dans lesquels ses larves peuvent se multiplier", prévient Charles Jeannin, entomologiste à l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.

Le chikungunya pourrait ainsi rapidement devenir un problème pour tout le territoire français, car "le moustique se répand le long des autoroutes, via les voitures et les camions", explique Francis Charlet, responsable de la veille et de la sécurité sanitaires à l'Agence régionale de santé Paca. Et le réchauffement climatique risque d'empirer les choses... Cet été, et pour de nombreuses années encore, les efforts de chacun resteront indispensables. E.A.

REPÈRES : En 2004, le moustique tigre, vecteur du chikungunya, arrive dans le sud de la France. En 2006, la maladie touche un tiers des habitants de la Réunion faisant des centaines de morts. La même année, un plan anti-dissémination contre le moustique vecteur est lancé. En 2010, deux personnes sont infectées dans le Var. Depuis le 1er mai 2012, la lutte contre Aedes a repris dans le sud de la France.

E.A. - SCIENCE & VIE > Juin > 2012 |

Un Traitement Contre Chikungunya |

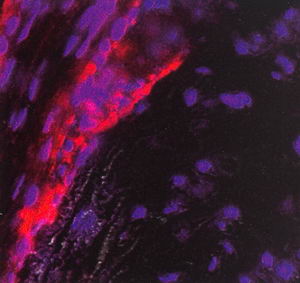

Bientôt, un traitement préventif et curatif contre le chikungunya. Les anticorps de personnes infectées ont permis de lutter contre le virus (en rouge).

Bientôt, un traitement préventif et curatif contre le chikungunya. Les anticorps de personnes infectées ont permis de lutter contre le virus (en rouge).

Des biologistes de l'Institut Pasteur et de l'Inserm, en partenariat avec le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), l'ont testé avec succès sur des souris. Après l'épidémie de chikungunya de 2005-2006 qui a touché près d'un tiers de la population de l'île de la Réunion, la mise au point d'un tel traitement était impérative. Pour l'élaborer, le LFB a prélevé le sang de 600 Réunionnais guéris de la maladie et en a isolé les anticorps dirigés contre le virus du chikungunya, qui persistent plusieurs années après une infection. Les biologistes ont alors testé ces anticorps in vitro et in vivo, en les injectant à des cellules et des souris en même temps que le virus. Dans les deux cas, ils ont empêché l'infection. Dans les zones à risque, ce traitement s'adresserait en priorité aux sujets fragiles : les personnes aux défenses immunitaires affaiblies et les femmes enceintes.

M.-C.M. - SCIENCE & VIE > Novembre > 2009 |

Le Vecteur du Chikungunya s'Installe en France |

Plus d'une centaine de cas de Chikungunya ont été confirmé dans le nord de l'Italie.

Plus d'une centaine de cas de Chikungunya ont été confirmé dans le nord de l'Italie.

Le moustique vecteur de la maladie, Aedes albopictus, s'y est installé depuis plusieurs années. Il s'agit de la première épidémie hors de la zone intertropicale. Présent aussi dans le sud de la France, l'insecte est surveillé. "Il n'existe pour l'instant aucun risque pour la santé des habitants de ces régions", rassure Didier Houssin, de la Direction générale de la Santé.

S.A. - SCIENCE & VIE > Novembre > 2007 |

Si le Chikungunya est si Virulent, c'est qu'il a Muté |

Une mutation du virus du Chikungunya serait à l'origine de l'épidémie de janvier 2006, qui a touché au moins 266 000 personnes, principalement à la Réunion. Une fois muté, le virus a vu son potentiel de transmission doublé.

Des chercheurs de l'Institut Pasteur ont démontré en laboratoire que la souche mutée facilite la circulation du virus chez le moustique qui transmet la maladie à l'homme. Le virus muté traverse plus facilement la barrière digestive de l'insecte que la souche "sauvage". "Ce qui lui donne un potentiel de transmission deux fois plus important", explique l'entomologiste Anna-Bella Failloux.

Il rejoint les glandes salivaires de l'insecte en deux jours. L'équipe a aussi démontré la présence du virus muté dans les oufs des moustiques, sans pouvoir déterminer si la charge virale est suffisante pour que cette descendance infecte à son tour l'homme...

R.P. - SCIENCE & VIE > Janvier > 2008 |