Virus : 6 Bonnes Raisons de les Aimer |

Variole, sida, grippe... Les virus n'ont, a priori, rien de très sympatique. Pourtant, s'ils causes de nombreux ravages, ils sont loin d'être exclusivement une menace pour l'humanité.

Tout d'abord, parce que la population virale ne nourrit aucune mauvaise intention contre la nôtre : elle se contente d'exister. Ensuite, parce que dans les laboratoires, les virus apparaissent désormais de précieux alliés de la recherche et de la médecine. Et pour cause : on découvre aujourd'hui leur rôle crucial dans l'émergence du vivant et dans son évolution... À tel point que des scientifiques plaident pour une véritable réhabilitation de ceux qui seraient, d'abord, des amis de la vie. Démonstration en six points.

1/ Ils témoignent de l'origine même de la vie

1/ Ils témoignent de l'origine même de la vie

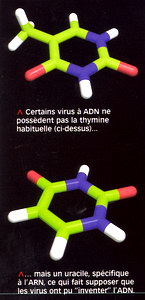

Seuls les virus peuvent être constitués d'un ADN atypique, tel le phage T4 (->) ou d'ARN... Preuve de leur antériorité sur le reste du vivant ?

"Et si nous n'étions que des agglomérats de virus ? Si, loin d'être de fatals résidus, les virus étaient en réalité des éléments antiques de l'écosystème global de notre corps ?" Pierre Sonigo, directeur de recherche et développement chez Bio-Rad France, résume le vertige qui saisit aujourd'hui les chercheurs à force de découvrir, chaque jour ou presque, de nouvelles singularités du monde viral. Et d'où il ressort une toute nouvelle perception des virus : ils ne seraient pas des parasites dénaturés mais remonteraient aux origines de la vie et des cellules telles que nous les connaissons !

Il suffit de regarder leur matériel génétique. Là où l'homme, comme la quasi-totalité du monde vivant, s'est orienté vers la molécule d'ADN double brin pour préserver son patrimoine génétique, les virus font preuve d'originalité : si certains possèdent le "classique" ADN double brin, d'autres se basent sur de l'ADN simple brin... voire de l'ARN linéaire double ou simple brin. Dans le règne du vivant, ils sont ainsi les seuls à pouvoir être basés sur l'ARN. Or, il est  admis que l'ARN est antérieur à l'ADN qui, plus résistant aux mutations, se serait imposé au fil du temps comme molécule de l'hérédité. Que des virus puissent être "à ARN" indique donc qu'ils témoignent de cette lointaine époque primitive. Comme si eux, et eux seuls, puisaient aux sources même de la vie.

admis que l'ARN est antérieur à l'ADN qui, plus résistant aux mutations, se serait imposé au fil du temps comme molécule de l'hérédité. Que des virus puissent être "à ARN" indique donc qu'ils témoignent de cette lointaine époque primitive. Comme si eux, et eux seuls, puisaient aux sources même de la vie.

Plus fort encore : le passage décisif pour le vivant de l'ARN à l'ADN pourrait leur être dû. Dans les années 60, des chercheurs mirent en évidence des virus dont "l'ADN" ne contenait pas la thymine habituelle (l'une des quatre bases constitutives de l'ADN), mais un uracile -> ... Ce qui constitue justement l'une des grandes différences entre ADN et ARN. De là à penser que les virus auraient "inventé" l'ADN... Patrick Forterre, de l'lnstitut Pasteur, va plus loin : selon lui, l'apparition des trois règnes du vivant - les bactéries (qui n'ont pas de noyau), les cellules eucaryotes (qui en ont un) et les archéobactéries (qui n'en ont pas mais partagent d'autres caractères avec les eucaryotes) - procéderait de leur contamination par trois types de virus différents. Et les virus pourraient être impliqués dans d'autres grandes étapes du vivant. Explication d'Ali Saïb, virologiste à l'Institut universitaire d'hématologie (Paris) : "Les premiers organismes unicellulaires vivants ont sans doute été composés d'une membrane, un cytoplasme et un matériel génétique rudimentaire mais dépourvus de noyau. Peut-être ont-ils été infectés par des virus qui, au cours de l'évolution, leur ont foumi la structure du noyau pour en faire des cellules eucaryotes [celles qui nous constituent]". Autrement dit, c'est peut-être aux virus que nous devons d'être ce que nous sommes.

2/ Nous leur devons la moitié de notre génome

"En comparant notre patrimoine génétique à celui de virus connus, nous avons découvert que près de la moitié de notre génome est... d'origine virale. C'est énorme !" Le virologiste Ali Saïb n'en revient toujours pas.

"En comparant notre patrimoine génétique à celui de virus connus, nous avons découvert que près de la moitié de notre génome est... d'origine virale. C'est énorme !" Le virologiste Ali Saïb n'en revient toujours pas.

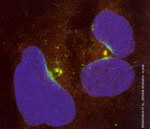

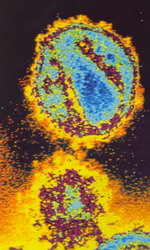

Priorité du virus lorsqu'il infecte une cellule : s'intégrer à son noyau. Ainsi, le VIH (ici en vert) gagne le noyau (bleu) en moins de 2 h... Un procédé qui explique la forte présence des virus dans notre génome.

Le séquençage du génome humain, achevé en 2003, a constitué un tournant. Surprise : celui-ci révèle que près de 50 % de notre ADN est composé de "gènes sauteurs", appelés  "transposons". Dix pour cent d'entre eux présentent d'étranges similarités avec les rétrovirus - d'où leur nom de "rétrotransposons" - : ils ont les mêmes mécanismes de copie de l'ADN, les mêmes enzymes, etc.

"transposons". Dix pour cent d'entre eux présentent d'étranges similarités avec les rétrovirus - d'où leur nom de "rétrotransposons" - : ils ont les mêmes mécanismes de copie de l'ADN, les mêmes enzymes, etc.

Intrigués, les chercheurs se mettent donc à étudier de près ces rétrovirus bien particuliers, dits "endogènes" parce qu'ils sont intégrés à notre génome. Ce qui, au passage, implique qu'ils font partie de notre organisme depuis des millions d'années et que nous ne nous en portons pas plus mal... Alors que les gènes de ces virus sont encore, parfois, actifs dans nos cellules (voir "3"). Fasciné par ces étranges vestiges de l'histoire de la vie, le professeur Thierry Heidmann, de l'Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, a alors l'idée de reconstituer l'un de ces virus anciens. En comparant entre elles des dizaines de copies dénaturées par 5 millions d'années de mutations, il parvient, avec son équipe, à reconstituer la séquence initiale d'un virus "fossilisé", dénommé comme de juste "Phonix (->)". Lequel, fin 2006, ressuscitait ainsi d'entre les morts ! Mieux encore : la particule virale ainsi recréée était bien infectieuse - mais qu'on se rassure, guère efficace contre les cellules d'aujourd'hui, qui ont appris à le contrer il y a très longtemps. Une expérience qui semble boucler une boucle, en redonnant la "vie" à une particule virale qui a contribué à façonner la nôtre ...

3/ Ils sont indispensables à notre développement

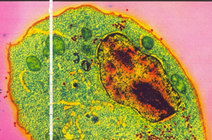

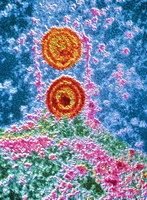

Si les virus sont tapis dans nos gènes depuis des millions d'années, une question se pose : que font-ils dans notre génome ? Ou plutôt, comment se fait-il qu'ils y soient encore ? Car selon les lois de la sélection, s'ils avaient été une gène pour les cellules hôtes qu'ils ont infectées, celles-ci auraient dû disparaître. Or il n'en est rien... Pourquoi ? En l'état des recherches, les réponses arrivent au compte-gouttes. Mais il est d'ores et déjà prouvé que les virus sont un facteur évolutif irremplaçable pour notre génome. Parce que, selon le professeur Ali Saïb, "si l'évolution ne se faisait que par mutations, on n'aurait pas  aujourd'hui autant de diversité. Les mouvements dans notre patrimoine génétique, qui, pour beaucoup, sont dus aux virus, participent à sa variabilité". Peu à peu intégrés à notre patrimoine génétique, les rétrovirus endogènes l'ont en effet non seulement modifié, mais aussi enrichi de séquences d'ADN étrangères. Car en passant d'hôte en hôte, il leur arrive de partir avec un gène local qu'ils apportent à la "victime" suivante. Une capacité à diffuser l'information génétique si universelle qu'on peut voir les virus comme un "Internet de l'ADN" : la virosphère a précédé l'info-sphère de quelques millions d'années ! À l'instar de cette cellule (vert ->) infectée par des particules rétrovirales (marron, en bas à droite) qui peuvent enrichir son génome, nous devons largement aux virus les évolutions de notre patrimoine génétique.

aujourd'hui autant de diversité. Les mouvements dans notre patrimoine génétique, qui, pour beaucoup, sont dus aux virus, participent à sa variabilité". Peu à peu intégrés à notre patrimoine génétique, les rétrovirus endogènes l'ont en effet non seulement modifié, mais aussi enrichi de séquences d'ADN étrangères. Car en passant d'hôte en hôte, il leur arrive de partir avec un gène local qu'ils apportent à la "victime" suivante. Une capacité à diffuser l'information génétique si universelle qu'on peut voir les virus comme un "Internet de l'ADN" : la virosphère a précédé l'info-sphère de quelques millions d'années ! À l'instar de cette cellule (vert ->) infectée par des particules rétrovirales (marron, en bas à droite) qui peuvent enrichir son génome, nous devons largement aux virus les évolutions de notre patrimoine génétique.

Au final, il apparaît même que les virus nous sont devenus... indispensables ! Le professeur Pierre Sonigo en est convaincu : "On réalise de plus en plus à quel point ils sont partie intégrante de notre génome et de notre histoire. Les virus interviennent dans de nombreux processus physiologiques et, de ce fait, remplissent des fonctions indispensables dans le développement embryonnaire ou dans la réponse immune. On sait même aujourd'hui qu'au cours du développement embryonnaire, beaucoup d'éléments rétroviraux endogènes s'activent à des moments précis : une cause ou une conséquence des phénomènes de structuration des chromosomes accompagnant le développement ? Sans doute les deux, mais il s'agit là d'un point critique. En tout cas, si on les enlève, il n'y a pas de développement". En particulier, la formation du placenta emprunterait aux rétrovirus leur mécanisme de fusion cellulaire, employé au moment de l'infection de l'hôte. Tandis que d'autres hypothèses expliquent le développement de notre système nerveux ou la tolérance de l'embryon par le système immunitaire de sa mère par notre récupération de certaines aptitudes virales.

4/ Ils s'avèrent de précieux alliés contre certaines maladies

"Il existe environ 1031" virus différents : une diversité supérieure à celle cumulée des organismes des trois autres règnes du vivant ; se concentrer sur leur seul aspect nocif, c'est donc passer à côté de tout le reste", argumente le professeur Saïb. De fait, si l'on se focalise sur les 200 virus connus pour être pathogènes pour l'homme, c'est au détriment des 6000 autres répertoriés à ce jour... qui représenteraient eux-mêmes moins de 1 % de la population virale totale. Une extraordinaire profusion,  que l'on commence tout juste à découvrir. Mais qui, d'ores et déjà, ouvre la voie au vieil adage qui veut que "les ennemis de nos ennemis sont nos amis". "Si l'on étudie généralement pourquoi un virus tue, explique Ali Saïb, l'autre approche est tout aussi intéressante : pourquoi un autre ne tue pas". Une réflexion née des recherches du virologiste sur le VIH et le spumavirus : alors qu'il s'agit de cousins très proches, l'un s'avère mortel et l'autre, inoffensif. Comprendre leur différence offrirait donc assurément de nouvelles pistes dans la lutte contre le sida. En ce sens, les virus peuvent, indirectement, nous être de précieux alliés.

que l'on commence tout juste à découvrir. Mais qui, d'ores et déjà, ouvre la voie au vieil adage qui veut que "les ennemis de nos ennemis sont nos amis". "Si l'on étudie généralement pourquoi un virus tue, explique Ali Saïb, l'autre approche est tout aussi intéressante : pourquoi un autre ne tue pas". Une réflexion née des recherches du virologiste sur le VIH et le spumavirus : alors qu'il s'agit de cousins très proches, l'un s'avère mortel et l'autre, inoffensif. Comprendre leur différence offrirait donc assurément de nouvelles pistes dans la lutte contre le sida. En ce sens, les virus peuvent, indirectement, nous être de précieux alliés.

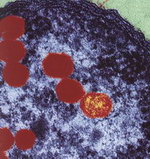

Les "bactériophages (en rouge)" le sont de façon plus directe. Adversaires naturels des bactéries, ces virus sont déjà utilisés dans certains traitements comme substituts des antibiotiques.  Évolutifs, spécifiques aux espèces qu'ils attaquent, ils sont à la base de la "phagothérapie", qui fait désormais partie de la panoplie thérapeutique de certains centres hospitaliers. En outre, en cancérologie, où l'on entend parler de virus oncogènes car capables de provoquer des cancers, "on s'est aperçu que certains adénovinls (à ADN double brin) ou parvovirus (simple brin <-) sont 'oncolytiques', note Ali Saïb. Ils infectent spécifiquement les cellules tumorales jusqu'à les faire mourir". L'inoffensif parvovirus, qui se développe d'autant mieux qu'il y a de cellules cancéreuses, est un bon destructeur de tumeurs. Mais pour qu'il puisse agir, il faut que la tumeur ait déjà une certaine taille... Le VSV, ou virus de la stomatite vésiculaire (à ARN simple brin), présente les mêmes aptitudes : facilement repoussé par nos défenses immunitaires, il est mortel pour les cellules cancéreuses. Certes, aucun traitement à base de VSV n'est encore envisagé mais les chercheurs y croient assez pour prévoir des essais cliniques. En tout, plus d'une dizaine de souches virales sont testées dans la lutte contre le cancer.

Évolutifs, spécifiques aux espèces qu'ils attaquent, ils sont à la base de la "phagothérapie", qui fait désormais partie de la panoplie thérapeutique de certains centres hospitaliers. En outre, en cancérologie, où l'on entend parler de virus oncogènes car capables de provoquer des cancers, "on s'est aperçu que certains adénovinls (à ADN double brin) ou parvovirus (simple brin <-) sont 'oncolytiques', note Ali Saïb. Ils infectent spécifiquement les cellules tumorales jusqu'à les faire mourir". L'inoffensif parvovirus, qui se développe d'autant mieux qu'il y a de cellules cancéreuses, est un bon destructeur de tumeurs. Mais pour qu'il puisse agir, il faut que la tumeur ait déjà une certaine taille... Le VSV, ou virus de la stomatite vésiculaire (à ARN simple brin), présente les mêmes aptitudes : facilement repoussé par nos défenses immunitaires, il est mortel pour les cellules cancéreuses. Certes, aucun traitement à base de VSV n'est encore envisagé mais les chercheurs y croient assez pour prévoir des essais cliniques. En tout, plus d'une dizaine de souches virales sont testées dans la lutte contre le cancer.

5/ Ils sont des outils parfaits pour les généticiens

Pour les généticiens, la cause des virus est depuis longtemps entendue : loin de les considérer comme des parasites, ils sont pour eux des objets d'analyse idéaux et de parfaits outils de recherche. Pour une bonne raison : leur taille réduite, en l'occurrence celle de leur génome, se prête aisément aux manipulations en laboratoire. Un intérêt qui date de l'essor de la biologie moléculaire dans les années 80 et qui, depuis, ne se dément plus. En vrac, ils ont déjà permis la découverte de nouvelles enzymes, de la capacité d'intégration à des génomes étrangers ou encore des stratégies inédites d'expression du matériel génétique leur permettant de rentabiliser au  maximum leur petit capital héréditaire. Un "petit" qui signifie donc "plus simple", mais certainement pas "simpliste".

maximum leur petit capital héréditaire. Un "petit" qui signifie donc "plus simple", mais certainement pas "simpliste".

Et "en prolongeant leur utilisation comme outil, on peut tirer profit de leurs capacités pour corriger des problèmes ou des maladies génétiques", souligne Pierre Sonigo. L'idée est simple : il s'agit d'équiper les virus de gènes de secours afin qu'ils les déposent au cour de cellules malades. Dans cette optique, plus un virus est virulent, plus il ouvrira facilement les portes des cellules. Ainsi, "les lentivirus comme le VIH apparaissent comme des vecteurs bien adaptés à la thérapie génique, constate Pierre Chameau, de l'Institut Pasteur. A tel point que le VIH a permis d'atteindre 90 % des cellules visées contre quelques pour cent seulement pour les vecteurs classiques". On comprend dès lors pourquoi le virus du sida a investi les laboratoires, à la grande satisfaction des chercheurs : capable de pénétrer dans nos cellules sans réaction immunitaire, ce virus intègre son génome à celui des cellules qui l'expriment tout à fait naturellement. Ce qui en fait un "vecteur" exceptionnel, un transporteur de gènes idéal tant pour la recherche fondamentale que pour la thérapie génique et la vaccinothérapie. Evidemment, il ne s'agit pas du virus d'immunodéficience humaine d'origine mais d'un virus "désarmé", dont les gènes dangereux sont remplacés par ceux que l'on étudie, tandis que son enveloppe est remplacée par celle d'un autre virus. C'est ainsi que celui qui apparaît comme l'un des plus redoutables virus pour l'homme s'avère aussi voler à son secours ! Et il n'est pas le seul : d'autres rétrovirus utilisés comme vecteurs sont à l'origine des rares cas réussis de thérapie génique.

Ils pourraient bien être des révélateurs du vivant

Ils pourraient bien être des révélateurs du vivant

C'est la rupture de l'équilibre entre le virus et son hôte qui provoque la maladie. Ainsi, l'herpès ne se manifeste qu'en cas de fatigue, de stress (->)...

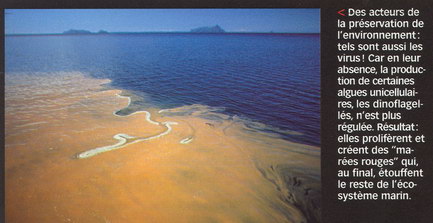

Il est un dernier point où l'idée que l'on se fait des virus doit être révisée : ce ne sont nullement des créatures diaboliques "programmées pour faire le mal". En réalité, ce sont d'infimes animaux intégrés à leur écosystème et évoluant pour s'y adapter le mieux possible. "Les virus sont dans le corps humain comme toute espèce dans un milieu donné : ils y ont une place et des fonctions", rappelle Pierre Sonigo. Autrement dit, un virus ne contamine pas son hôte pour le détruire, mais pour se reproduire. Une infection qui se termine par la mort de l'hôte est donc une infection ratée : un hôte mort est inutile ! "Le virus n'a pas d'intention, résume Ali Saïb. Et la maladie est une rupture d'équilibre de l'écosystème."

Ce lien fort avec leurs hôtes, combiné à leur apparente simplicité, conduit souvent à considérer les virus comme des organismes inertes qui ne deviendraient vivants qu'en pénétrant un hôte. Ils ne seraient donc que de vulgaires "parasites obligatoires" qui, s'ils n'infectent pas un "véritable" animal, plante ou bactérie, ne sont pas vivants...

Cette conception est de plus en plus battue en brèche. Pour sa part, Ali Saïb a dépassé cette querelle du vivant/mort : "Pourquoi les virus ne pourraient-ils pas être les deux ? Noir et blanc ? vivant et 'mort'?" Le virologiste propose d'aller plus loin : "Sachant que tous les organismes vivants sont infectables par des virus, pourquoi ne pas voir ces derniers comme les révélateurs du vivant ?" Un renversement radical de perspectives pour ceux que l'on a pris l'habitude de voir, par peur et par ignorance, comme des instruments de mort.

MIMIVIRUS, géant qui intrigue MIMIVIRUS, géant qui intrigueUne des caractéristiques principales des virus est leur très petite taille. On estime qu'ils font en moyenne entre 20 et 200 nanomètres (10-9m) de diamètre, c'est à dire que même les plus grand restent en général plus petits que les plus petites bactéries. Sauf Mimivirus... Ce virus, découvert en 2003, a un diamètre de 400 nm, ce qui le rend comparable à certaines bactéries. Plus étonnant : son génome contient 1 200 gènes, contre une dizaine pour un virus "normal". 300 d'entres eux ont déjà pu se voir attibuer des fonctions, dont une trentaine qu'on croyait réservées aux organismes cellulaires. Ce qui fait dire à plusieurs spécialistes que non seulement mimivirus brouille les frontières entre virus et bactéries, mais qu'il aurait égalemnt pu jouer un rôle central dans l'apparition des cellules eucariotes, les cellules à noyau : les nôtres. |

E.H. - SCIENCE & VIE > Décembre > 2008 |