Cancer : les Cellules Souches en Cause |

En montrant que des cellules souches sont à l'origine de cancers, des chercheurs bouleversent tout : ils obligent à revoir ce que l'on croit savoir depuis 50 ans sur ce fléau et jettent une ombre sur ces cellules tant vantées.

C'est une découverte doublement bouleversante. Non seulement elle va à l'encontre des scénarios admis sur le développement du cancer, mais elle écorche l'image des cellules souches. Qu'en est-il ? Loin de se valoir toutes au sein de la tumeur, comme on le croyait, les cellules qui la constituent seraient en fait hiérarchisées et certaines seraient à l'origine de toutes les autres. Des cellules souches joueraient ainsi le tout premier rôle dans l'initiation des cancers... Plus connues pour l'espoir thérapeutique qu'elles suscitent, elles révèlent donc une face cachée aussi sombre qu'inattendue.

Inattendue ? Pas tant que cela en réalité. Certains nourrissaient depuis longtemps des soupçons sur l'existance de cellules souches d'un genre particulier, les "cellules initiatrices" de cancers. Depuis une petite décennie, l'accumulation d'indices rendait ces chuchotements de plus en plus audibles. Avant que très récemment, deux équipes américaine et italienne n'apportent des pièces déterminantes au dossier. D'un côté, John Dick de l'unité de génétique moléculaire de l'université de Toronto, est parvenu à identifier, dans les tumeurs du côlon de plusieurs patients, des cellules capables de redonner un cancer après transfert chez l'animal. Ruggero De Maria, de l'Institut supérieur de santé (Rome) a, lui, isolé pour la première fois ces cellules et réussi à les mettre en culture pour les étudier.

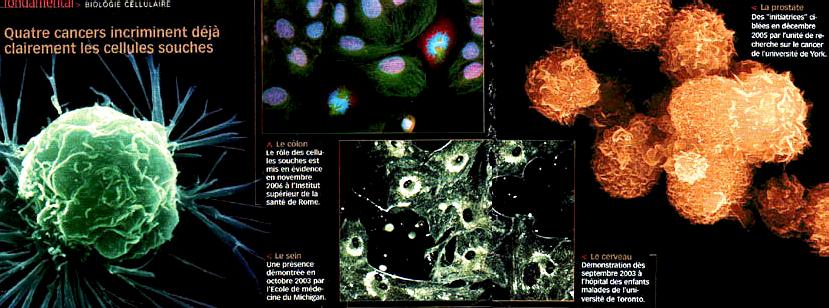

Le tissu cancéreux d'un patient atteint d'un cancer du côlon montre clairement la présence de cellules souches (en bleu)...

"Initiatrices" de ce type de tumeur, elles ont été isolées il y a six mois par Ruggero De Maria.

IL AURA FALLU ATTENDRE 30 ANS...

Le résultat est étonnant : "Lorsqu'on injecte des échantillons de cellules cancéreuses à des souris, seuls ceux contenant des cellules souches cancéreuses reforment une nouvelle tumeur. Les autres n'ont pas cette capacité et finissent par mourir." De quoi confirmer les travaux de Robert Bruce et Hugo Van der Graag qui, dès les années 60 avec Ernest McCulloch et James Till, imaginaient déjà la présence de telles cellules. Les chercheurs avaient injecté des fractions de cellules de lymphome murin à des souris : seul un petit nombre de ces cellules cancéreuses avait pu se reproduire dans la rate... Mais ils n'avaient pu pousser plus loin leurs investigations, faute de techniques permettant de différencier ces cellules des autres. Un coup d'arrêt qui durera près de 30 ans : manquant d'arguments solides, ces premiers travaux ne purent s'opposer à la théorie émergente du moment et qui, aujourd'hui encore, domine la cancérologie : la dé-différenciation. À savoir que les cellules d'une tumeur dérivent de la transformation d'une cellule mature, c'est-à-dire dont la fonction est spécialisée (foie, sang, cour... et qui ne se divise plus. C'est en accumulant des mutations dans son génome que cette cellule acquiert la capacité de proliférer à l'infini. Mais pas un mot, dans cette théorie, sur les cellules souches.

Il faudra attendre les premiers travaux de John Dick et Dominique Bonnet de l'université deToronto. En 1997, ils apportent la preuve de l'existence des cellules souches "initiatrices" dans le cas de la leucémie myéloïde aiguë, après avoir injecté à des souris immunodéficientes des cellules leucémiques obtenues à partir du sang des patients. Six ans plus tard, la preuve est faite pour les tumeurs "solides" : Peter Dirks, de l'université de Toronto, les débusque pour le cancer du cerveau et Muhammad Al Hajj, du Michigan Medical School, pour celui du sein. Suivent le cancer de la prostate en 2005 et, en 2006, celui du côlon. Bref, "ces cellules s'imposent de plus en plus comme les actrices majeures de la cancérisation", résume Dominique Bonnet. Qui précise : "Il est d'ailleurs probable que tous les cancers en possèdent."

La prochaine étape consistera à le vérifier, en mettant en évidence les marqueurs spécifiques nécessaires à l'identification de ces cellules (voir ci-dessous).

Mais déjà, avec cette découverte, c'est une nouvelle vision du cancer qui prend forme. L'étau se resserre autour de ces étranges "initiatrices". Ainsi, elles ont de nombreux points communs avec les cellules souches normales : elles sont immortelles - capables de se diviser à l'infini - et dans un état presque quiescent - leur multiplication est très lente. Il s'agirait donc, en quelque sorte, de "cellules souches dévoyées, selon Dominique Bonnet. Aujourd'hui, tout porte à croire que ce sont des cellules souches adultes normales qui accumulent des aberrations génétiques conduisant à la cancérisation." Et cela change tout. Car trois grandes questions, laissées jusqu'à présent sans réponse, sont désormais éclairées d'un jour nouveau. À commencer par celle de l'accumulation d'anomalies génétiques nécessaires à la cancérisation. Comment expliquer ce phénomène chez les cellules matures alors que celles-ci ne se divisent plus et meurent au bout de quelques semaines ? On sait que c'est lors de la division cellulaire, quand le génome est dupliqué afin que chacune des cellules filles en reçoive une copie, que peut s'intégrer une erreur dans la séquence ADN et apparaître une mutation. Oui, mais une seule mutation ne suffit pas à rendre une cellule cancéreuse et ce processus prend normalement des années ! Or, les cellules souches, immortelles, ont tout le temps d'accumuler ces mutations, quand les différenciées ont une durée de vie très courte.

Vient ensuite la question de la résistance aux traitements. Toutes les cellules souches ont des caractéristiques communes qui leur permettent d'être moins vulnérables que les cellules qu'elles génèrent : elles possèdent par exemple des pompes à leur surface qui évacuent les substances toxiques.

Elles sont donc plus difficiles à éliminer. Par ailleurs, les traitements actuels ciblent uniquement les cellules en division, comme c'est le cas pour les cellules cancéreuses. Lorsqu'on sait que les cellules souches se renouvellent très lentement, on comprend facilement pourquoi elles sont épargnées. Résultat : ces traitements ciblés sur la division cellulaire ne suffisent souvent pas pour guérir de la maladie. Enfin, la question des nombreuses rechutes que l'on observe après les chimiothérapies trouve là aussi une explication. "Malgré la disparition totale de la tumeur, ce petit réservoir de cellules restées intactes en dépit des traitements est capable de relancer l'invasion tumorale", détaille Dominique Bonnet. "Sans parler de la capacité à produire des métastases qui semblerait aussi liée aux cellules souches, en regard des processus communs de migration dans l'organisme, retrouvés dans les métastases comme dans les cellules souches. Mais aucune étude ne permet encore de confirmer cette hypothèse".

|

Dans le cas du côlon, les expériences ont montré qu'elles sont 2,5 % à pouvoir engendrer un cancer. Autrement dit, il n'est plus possible de considérer, comme on le fait depuis cinquante ans, les tumeurs comme un amas de cellules identiques. "Elles sont constituées de cellules hiérarchisées, plus ou moins différenciées, avec des morphologies et des fonctions différentes comme dans les tissus normaux, explique Ruggero De Maria. Et les cellules qui la constituent sont générées par un groupe minoritaire de ces cellules initiatrices des cancers". Ce qui change la donne en terme de pronostic : il pourrait dépendre du nombre de cellules souches présentes au sein de la tumeur. Quand on injecte des cellules leucémiques à des souris, plus les cellules souches cancéreuses sont nombreuses, plus le développement de la maladie est rapide", souligne Dominique Bonnet. Les cancérologues se sont-ils alors trompés de cible depuis un demi-siècle ? La majorité des travaux actuels, même s'il existe d'autres pistes, va dans le même sens : étudier la division cellulaire pour trouver des moyens d'éliminer les cellules se reproduisant de façon aberrante. Et depuis 50 ans, toute la recherche produit des traitements qui visent à tuer les cellules en division. Cela ne revient-il pas à gagner une bataille, sans parvenir à gagner la guerre ? Les cellules souches cancéreuses restées intactes peuvent en effet reconstituer une armée capable de lancer une nouvelle invasion. Pourtant, la lutte contre le cancer gagne bel et bien du terrain (voir "Contexte")... Oui, mais "les améliorations que l'on constate depuis une trentaine d'années tiennent surtout à notre meilleure connaissance du mode d'action des traitements et de leur administration en cocktail, souligne Dominique Bonnet. En réalité, aucun ne semble cibler le cour du problème.

Vers des thérapies plus ciblées

Si, depuis cinquante ans, la recherche de nouveaux traitements anti-tumoraux ciblait la division cellulaire, on voit aujourd'hui s'imposer de plus en plus d'approches alternatives. Ainsi, un traitement expérimental original, dont les premiers essais chez l'homme sont prometteurs, consiste à asphyxier les tumeurs. Grâce, par exemple, à une molécule qui réduit les apports nutritifs sanguins de la tumeur et, dés lors, permet de réduire son volume. D'autres pistes ciblent certaines voies de signalisation souvent surexprimées dans les cellules cancéreuses (P53, tyrosine kinases...). Or dans les cellules normales, ces voies faiblement exprimées sont compensées par d'autres. L'utilisation d'un inhibiteur de ces voies, vitales pour les cellules cancéreuses, permet ainsi de les éliminer tout en épargnant les autres. C'est sur ce principe qu'est basée l'approche thérapeutique de Craig Jordan qui vise à éliminer uniquement les cellules souches cancéreuses. |

PAS AVANT UNE DIZAINE D'ANNÉES

Cette nouvelle approche laisse espérer que l'on saura, un jour, éradiquer la maladie à la source. Les sociétés pharmaceutiques entrevoient depuis peu la révolution que provoqueraient des traitements ciblant spécifiquement les cellules souches cancéreuses. D'autant que ce rêve n'apparaît plus aussi éloigné depuis que l'équipe de Craig Jordan, de l'université de médecine de Rochester, a réussi l'exploit de détruire spécifiquement des cellules souches leucémiques in vivo. En clair, elle a repéré des voies de signalisations moléculaires (cascades d'interactions entre molécules) indispensables à la survie de la cellule qui étaient surexprimées dans les cellules souches cancéreuses. Par exemple, la voie "anti-apoptotique NF-kB" est fortement exprimée dans les cellules souches leucémiques, mais faiblement dans les autres cellules souches de l'organisme. En utilisant une molécule capable d'inhiber cette voie, les chercheurs ont provoqué la destruction spécifique des cellules souches tumorales. Les premiers essais cliniques sur l'homme devraient avoir lieu cette année. Ce qui signifie que l'arrivée de premiers traitements ne se fera pas avant 10 ans, au mieux... Mais dans un domaine où l'espoir d'une guérison est mis à rude épreuve - le taux de mortalité atteint 80 % de 5 à 10 ans après le diagnostic de certaines leucémies (leucémie aiguë myéloblastique) -, ces résultats ouvrent des perspectives thérapeutiques inespérées.

| "Nous n'avons pas de marqueurs fiables des cellules souches" : Daniel Louvard, Directeur de la recherche de l'institut Curie

Les résultats scientifiques de ces dernières années soutiennent très fortement l'existence de cellules souches à l'origine des cancers. La preuve a été apportée pour les leucémies. Cependant, pour les autres types de cancers (côlon, sein, cerveau) il n'a pas encore été possible d'isoler ces cellules et de les étudier. Ce domaine avance en même temps que la découverte et la caractérisation récente des cellules souches adultes. Et il n'existe pas, aujourd'hui, de marqueurs spécifiques fiables des cellules souches normales des épithéliums à l'origine de la majorité des cancers. Tant que nous n'aurons pas les moyens de distinguer spécifiquement les cellules souches normales des cellules souches tumorales, il sera difficile d'inventer des traitements visant les cellules souches cancéreuses tout en assurant la survie des autres cellules souches. Une fois que nous aurons bien caractérisé les différences entre ces cellules, nous pourrons identifier de nouvelles cibles thérapeutiques du cancer. Il sera alors possible de créer de nouvelles molécules ciblant le cancer à sa source et, par conséquent, d'éradiquer totalement les tumeurs. |

J.C. - SCIENCE & VIE > Mai > 2007 |