Fukushima : Quelles Leçons pour la France ? |

Plusieurs dizaines de milliers de morts, un pays saccagé, le monde entier sous le choc. La Terre a tremblé comme jamais au Japon le 11 mars (alors que notre édition précédente, qui évoque les 25 ans de Tchernobyl, devait être acheminée chez notre imprimeur).

Comme chacun, nous sommes restés bouche bée devant cet incroyable enchaînement de catastrophes voyant se succéder séisme, tsunami et, finalement, accident nucléaire d'une extrême gravité. Une catastrophe totale, qu'aucun scénario n'avait envisagée, donnant à voir, jour après jour, l'ahurissant spectacle de l'impuissance à maîtriser la situation. Mais déjà s'annonce l'après-Fukushima. Quelles leçons en tirer ? En France, où il apparaît de plus en plus clairement que l'exploitation du parc nucléaire n'est pas exempte de défauts, nous en avons retenu six.

Par ailleurs, compte tenu de l'extrême gravité de la catastrophe qui endeuille le Japon, nous publions parallèlement une édition spéciale de S&V. Nous tentons d'y rendre compte de ce qui s'y est vraiment passé et d'analyser les conséquences de ce choc pour l'industrie du nucléaire. Une industrie à nulle autre pareille, et pour laquelle rien ne sera plus comme avant. S.&.V.

Les 6 Leçons de la Catastrophe Japonaise |

Avec l'accident de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, l'industrie du nucléaire vient de démontrer une nouvelle fois que ce qu'elle croyait impensable pouvait, hélas, se produire. Protection contre les inondations, fiabilité du confinement, gestion de la contamination... à tous les niveaux, les compteurs de la sécurité semblent remis à zéro. La France, pays du nucléaire s'il en est, saura-t-elle en tirer les leçons ? Après enquête, cela serait préférable. Et plutôt six fois qu'une.

Avec l'accident de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, l'industrie du nucléaire vient de démontrer une nouvelle fois que ce qu'elle croyait impensable pouvait, hélas, se produire. Protection contre les inondations, fiabilité du confinement, gestion de la contamination... à tous les niveaux, les compteurs de la sécurité semblent remis à zéro. La France, pays du nucléaire s'il en est, saura-t-elle en tirer les leçons ? Après enquête, cela serait préférable. Et plutôt six fois qu'une.

Three Mile Island en 1979, Tchernobyl en 1986, et maintenant Fukushima... Pour la troisième fois de son histoire, l'industrie du nucléaire civile vient, pour le pire, de rappeler qu'elle n'est - et ne sera jamais une industrie comme les autres. La catastrophe de la centrale nippone, survenue le 11 mars dernier dans la foulée d'un séisme et d'un tsunami, fait d'ores et déjà partie de celles dont on peut dire qu'il y aura "un avant et un après".

Quel après ? Si elle n'était cruciale, la question serait cruelle quand on se rappelle qu'avant le 28 mars 1979 et la fusion partielle du cour de l'unité n°2 de la centrale américaine de Three Mile Island, le monde de l'atome nageait dans l'euphorie. À l'époque, les ingénieurs étaient persuadés d'avoir pris toutes les précautions : non seulement "l'accident était considéré comme impossible, raconte Mickaël Dubreuil, chef du bureau d'analyse des accidents graves à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le gendarme français du nucléaire, mais la fusion d'un réacteur n'était même pas envisagée". Autant de fausses certitudes inscrites dans le dessin initial de toutes. les centrales françaises...

UN SECTEUR TROP SÛR DE LUI

Après Three Mile Island, une première prise de conscience eut lieu : EDF, opérateur désigné du nucléaire français, inventa de nouvelles règles de conduite du réacteur, imaginant même des "procédures ultimes" en cas d'accident grave, là où les Américains avaient dû tout improviser. Mais, dans les années qui suivirent, chacun se rassurait en se disant qu'après tout le pire avait été évité sur le réacteur américain, et que la population avait été épargnée. C'était avant le 26 avril 1986 et l'explosion du réacteur n°4 de Tchernobyl ! D'un coup, le cauchemar devenait réalité et, dans l'Hexagone, les exercices d'évacuation en urgence se multiplièrent aux abords des centrales... Depuis, vingt-cinq ans ont passé. Or, que disait-on avant la fusion simultanée des réacteurs n°1, 2 et 3 désormais en ruines de la centrale de Fukushima - sans parler de la situation précaire de 4 piscines de combustibles usés ? Tant de choses... "Qu'il fallait se concentrer sur la grave défaillance d'un seul réacteur, et pas deux, encore moins trois", reconnaît Mickaël Dubreuil. Qu'il était temps, selon EDF, de prolonger la durée de vie des réacteurs existants au-delà de 40 ans, pour viser les 60 ans et même réfléchir aux 80 ans. Qu'il faudrait bien un jour, toujours selon l'électricien français, considérer des critères de moindre coût dans les nécessaires améliorations de ces réacteurs au dessin obsolète ; mais chacun pouvait dormir tranquille puisque la probabilité de fusion d'un cour, pour chaque réacteur, n'est que de un sur 100.000 par année. En somme, un accident grave tous les 100.000 ans... Voilà qui était plutôt rassurant. Sauf que le 11 mars 2011, le soi-disant impossible s'est de nouveau produit. Au vrai, et c'est heureux, "les autorités de sûreté françaises n'accordent pas une trop grande importance à cette valeur absolue de probabilité de fusion, explique Emmanuel Raimond, responsable des études probabilistes de sûreté à l'IRSN. En revanche, ces méthodes probabilistes nous ont été précieuses pour identifier certains points faibles des réacteurs". Car ils n'en manquent pas, ni au Japon ni en France. Pourtant, aucun acteur du nucléaire n'avait jamais travaillé sur un scénario comparable à celui de Fukushima. De manière générale, regrette Patrick Lagadec, chercheur en gestion de crise à l'École Polytechnique, "les exercices de crise empruntent des chemins connus, pour lesquels les parades existent déjà : c'est tout à fait nécessaire, mais pas suffisant ; il faudrait se préparer à être surpris". Le mot est lâché : se préparer au "pire" sachant qu'il peut surgir là où personne ne l'attend.

Après Three Mile Island, une première prise de conscience eut lieu : EDF, opérateur désigné du nucléaire français, inventa de nouvelles règles de conduite du réacteur, imaginant même des "procédures ultimes" en cas d'accident grave, là où les Américains avaient dû tout improviser. Mais, dans les années qui suivirent, chacun se rassurait en se disant qu'après tout le pire avait été évité sur le réacteur américain, et que la population avait été épargnée. C'était avant le 26 avril 1986 et l'explosion du réacteur n°4 de Tchernobyl ! D'un coup, le cauchemar devenait réalité et, dans l'Hexagone, les exercices d'évacuation en urgence se multiplièrent aux abords des centrales... Depuis, vingt-cinq ans ont passé. Or, que disait-on avant la fusion simultanée des réacteurs n°1, 2 et 3 désormais en ruines de la centrale de Fukushima - sans parler de la situation précaire de 4 piscines de combustibles usés ? Tant de choses... "Qu'il fallait se concentrer sur la grave défaillance d'un seul réacteur, et pas deux, encore moins trois", reconnaît Mickaël Dubreuil. Qu'il était temps, selon EDF, de prolonger la durée de vie des réacteurs existants au-delà de 40 ans, pour viser les 60 ans et même réfléchir aux 80 ans. Qu'il faudrait bien un jour, toujours selon l'électricien français, considérer des critères de moindre coût dans les nécessaires améliorations de ces réacteurs au dessin obsolète ; mais chacun pouvait dormir tranquille puisque la probabilité de fusion d'un cour, pour chaque réacteur, n'est que de un sur 100.000 par année. En somme, un accident grave tous les 100.000 ans... Voilà qui était plutôt rassurant. Sauf que le 11 mars 2011, le soi-disant impossible s'est de nouveau produit. Au vrai, et c'est heureux, "les autorités de sûreté françaises n'accordent pas une trop grande importance à cette valeur absolue de probabilité de fusion, explique Emmanuel Raimond, responsable des études probabilistes de sûreté à l'IRSN. En revanche, ces méthodes probabilistes nous ont été précieuses pour identifier certains points faibles des réacteurs". Car ils n'en manquent pas, ni au Japon ni en France. Pourtant, aucun acteur du nucléaire n'avait jamais travaillé sur un scénario comparable à celui de Fukushima. De manière générale, regrette Patrick Lagadec, chercheur en gestion de crise à l'École Polytechnique, "les exercices de crise empruntent des chemins connus, pour lesquels les parades existent déjà : c'est tout à fait nécessaire, mais pas suffisant ; il faudrait se préparer à être surpris". Le mot est lâché : se préparer au "pire" sachant qu'il peut surgir là où personne ne l'attend.

DANS LA MÊME SITUATION, EDF N'AURAIT PAS FAIT MIEUX

Telle est, pour le nucléaire, la première leçon de la catastrophe japonaise. Une leçon en forme de défi. Car jusqu'à présent le message a eu du mal à passer, remarque Emmanuel Raimond : "Il est difficile de mobiliser un opérateur sur la prise en compte de phénomènes très peu probables, alors qu'il est assailli d'un flot quotidien d'autres priorités liées à l'exploitation". La preuve : cela fait des décennies que l'on connaît les risques d'explosion d'hydrogène et de percée de la cuve par du combustible en fusion, et EDF commence à peine à installer des capteurs détectant ces deux phénomènes ! Soyons clairs ; l'électricien français n'aurait pas été moins aveugle et sourd que le japonais Tepco face à la progression en temps réel d'un accident grave. Il n'a même pas encore indiqué aux autorités de sûreté comment il comptait contrôler les unités voisines d'un réacteur accidenté, devenues difficilement accessibles.

Pour Emmanuel Raimond, "à l'heure où EDF souhaite étendre la durée de vie de ses réacteurs, j'espère que l'événement japonais va accélérer la prise en compte de nos demandes". Catastrophe naturelle extrême, panne de refroidissement, risques d'explosion de l'enceinte (et panache radioactif), fusion du cour nucléaire, opérations d'intervention d'urgence, gestion des territoires contaminés... Chacun de ces thèmes mérite en effet d'être réexaminé à la loupe (voir paragraphes suivantes). Alors que l'Allemagne envisage sa sortie du nucléaire et que la Chine a gelé ses quelque 27 chantiers de réacteurs en cours, le nucléaire français, réaffirmé par le président Sarkozy, saura-t-il tirer tous les enseignements de Fukushima ? Ce serait presque la moindre des choses, tant les leçons infligées par cette catastrophe sont cinglantes. En voici au moins six.

| V.N. - SCIENCE & VIE > Mai > 2011 |

Leçon n°1 : Prendre la Mesure des Risques |

La catastrophe nucléaire de Fukushima c'est, d'abord, un exceptionnel déchaînement de la nature qui a pris tout le monde de court. Un monstre de magnitude 9, le plus violent séisme que le Japon ait eu à endurer, a enfanté un tsunami dont les vagues ont atteint 10 m de hauteur sur les côtes.

La catastrophe nucléaire de Fukushima c'est, d'abord, un exceptionnel déchaînement de la nature qui a pris tout le monde de court. Un monstre de magnitude 9, le plus violent séisme que le Japon ait eu à endurer, a enfanté un tsunami dont les vagues ont atteint 10 m de hauteur sur les côtes.

Face à cette monstrueuse colère de la Terre, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi n'a pas fait le poids. Rien de surprenant : elle avait été conçue pour résister à un séisme de magnitude 8,2 et ses installations n'étaient protégées que par des digues de 6 m... La puissance conjuguée des deux phénomènes a donc balayé toutes les sécurités, les sauvegardes multiples de chacun des 6 réacteurs. Autant de défaillances en chaîne qui sont le cauchemar de toutes les industries à risque. À l'origine, c'est donc le dimensionnement de la centrale de Fukushima qui a péché par optimisme. "Les connaissances de la fin des années 1960 n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, rappelle Pascal Bernard, de l'Institut de physique du globe de Paris. Mais depuis le terrible tsunami indonésien de 2004 engendré par un séisme de magnitude 9,7, nous débattions justement de la possibilité d'un séisme d'une magnitude supérieure à 8 dans cette zone". Un débat clos désormais... Mais qui met en lumière la difficulté à prévoir les risques naturels.

ÉVALUER L'ALÉA SISMIQUE

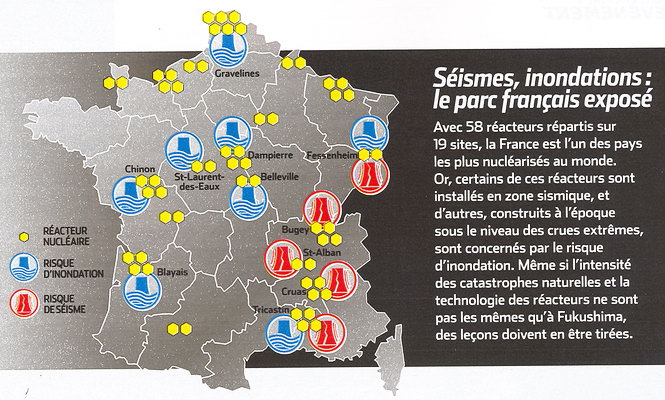

Qu'en est-il en France ? Certes, l'Hexagone n'est pas le Japon. Un séisme de magnitude 6 secoue en moyenne la métropole chaque siècle - un chiffre à comparer avec la centaine de répliques d'une telle magnitude qui devraient être ressenties au Japon après le séisme du 11 mars.

Cette relative tranquillité complique paradoxalement la maîtrise du risque. Il faut en effet remonter loin dans le passé pour trouver la trace des événements les plus violents, qui serviront de références pour le calcul des mouvements du sol auxquels la centrale et ses équipements se devront de résister. Ainsi, pour la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), la plus vieille du parc français, le séisme de référence est celui de Bâle, en 1356. Son ampleur a été estimée à partir des registres notariaux et des annales religieuses. "Déduire de ces archives les caractéristiques du séisme n'est pas facile", convient Antoine Schlupp, du Bureau central sismologique français. De fait, les avis divergent : EDF évalue sa magnitude à 6,1 ; l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à 6,8 ; et une étude suisse de 2009 à 7,1, ce qui est 30 fois plus violent que l'estimation de l'exploitant ! EDF a beau ajouter une marge de sûreté d'un demi-degré de magnitude au séisme historique de référence, la centrale de Fessenheim n'a pas été construite pour lui résister... Quelle que soit la magnitude retenue, en déduire les mouvements du sol au niveau d'une centrale est un art tout aussi délicat... sinon plus. "C'est la principale source d'incertitude affectant l'estimation de la sollicitation sismique, révèle Pierre-Yves Bard, de l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Et elle n'est pas prise en campte dans la méthode déterministe appliquée en France pour évaluer l'aléa sismique auquel sont soumises les installations à risque". Du côté de l'exploitant, on se veut pourtant rassurant : "Oui, la science des séismes évolue, mais on fait évoluer nos centrales dans le même temps sans rogner sur les marges", assure Philippe Druelle, chez EDF. L'aléa est ainsi réévalué au cours de visites de contrôle décennales, et des travaux de renforcement sont engagés si nécessaire.

Cette relative tranquillité complique paradoxalement la maîtrise du risque. Il faut en effet remonter loin dans le passé pour trouver la trace des événements les plus violents, qui serviront de références pour le calcul des mouvements du sol auxquels la centrale et ses équipements se devront de résister. Ainsi, pour la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), la plus vieille du parc français, le séisme de référence est celui de Bâle, en 1356. Son ampleur a été estimée à partir des registres notariaux et des annales religieuses. "Déduire de ces archives les caractéristiques du séisme n'est pas facile", convient Antoine Schlupp, du Bureau central sismologique français. De fait, les avis divergent : EDF évalue sa magnitude à 6,1 ; l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à 6,8 ; et une étude suisse de 2009 à 7,1, ce qui est 30 fois plus violent que l'estimation de l'exploitant ! EDF a beau ajouter une marge de sûreté d'un demi-degré de magnitude au séisme historique de référence, la centrale de Fessenheim n'a pas été construite pour lui résister... Quelle que soit la magnitude retenue, en déduire les mouvements du sol au niveau d'une centrale est un art tout aussi délicat... sinon plus. "C'est la principale source d'incertitude affectant l'estimation de la sollicitation sismique, révèle Pierre-Yves Bard, de l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Et elle n'est pas prise en campte dans la méthode déterministe appliquée en France pour évaluer l'aléa sismique auquel sont soumises les installations à risque". Du côté de l'exploitant, on se veut pourtant rassurant : "Oui, la science des séismes évolue, mais on fait évoluer nos centrales dans le même temps sans rogner sur les marges", assure Philippe Druelle, chez EDF. L'aléa est ainsi réévalué au cours de visites de contrôle décennales, et des travaux de renforcement sont engagés si nécessaire.

Mais le danger ne vient pas que des entrailles de la Terre. Comme le confie Philippe Druelle, "le risque d'inondation est en fait le principal problème en France". Pour preuve, la centrale du Blayais (Gironde : La France a frisé l'accident en 1999 quand les pompes d'un des circuits de refroidissement de la centrale du Blayais ont été noyées pendant la tempête. ->) a été submergée par la vague associée à la grande tempête de décembre 1999 : elle a noyé les pompes du circuit d'eau brute qui refroidit le système de refroidissement lors de situations accidentelles... À l'époque, EDF avait retardé des travaux visant à rehausser la digue ceinturant le site. Or, d'autres centrales pourraient subir le même sort. En novembre 2010, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) estimait que, dans l'attente de travaux demandés mais non effectués, "la protection de la centrale nucléaire du Tricastin en cas de 'crue millénale majorée' (c'est-àdire augmentée par définition d'une marge de 15 %) n'est pas assurée". En cause ? Un aménagement hydraulique situé sur le canal de Donzère-Mondragon, en amont de la centrale, qui ne tiendrait pas en cas de crue extrême du Rhône. Là aussi, prévoir le pire est un art difficile. "Nous disposons de cinquante à, au mieux, deux cents ans d'observations fiables pour faire des statistiques, annonce Vincent Rebour, de l'IRSN. Ensuite, il y a les descriptions d'inondations historiques, mais en tirer des informations exploitables est encare plus difficile que pour les séismes". En matière de sûreté, l'industrie nucléaire a des objectifs chiffrés simples : la probabilité de subir un accident avec des conséquences graves ne doit pas dépasser 10-6. "Mais quand il s'agit d'inondation ou de séisme, nous sommes incapables de dire ce qu'est l'aléa avec une telle probabilité", poursuit Vincent Rebour.

C'est la première leçon de Fukushima : la possibilité d'être confronté à un aléa naturel d'une ampleur "jamais vue" ne peut être écartée. Non plus l'éventualité de défaillances en chaîne a priori "impensables". Comme un séisme entraînant la rupture d'un barrage dont l'eau viendrait ensuite inonder la centrale en aval. "Nous n'avons pas étudié le cumul d'un tremblement de terre et d'une inondation", avoue André-Claude Lacoste, président de l'ASN. Un aveu guère rassurant. B.B.

DES M0DÈLES INAPTES À PREVOIR LE PIRE Comment évaluer le risque lié à un événement rare et dévastateur ? Les experts font face à la même difficulté que leurs confrères de la finance face aux krachs boursiers : les événements hors normes intègrent des phénomènes non linéaires, chaotiques ou rétroactifs très difficiles à décrire. Conséquence : les modèles les plus simples, souvent les seuls utilisés en pratique, négligent ces événements extrêmes au profit de ceux proches de la moyenne. Plus simplement, évaluer ces catastrophes revient à multiplier une probabilité qui tend vers zéro par des dommages qui tendent vers l'infini. Un vieux casse-tête pour les mathématiciens... M.G. |

| B.B. - SCIENCE & VIE > Mai > 2011 |

Leçon n°2 : S'assurer de Pouvoir Refroidir |

Cela a pu surprendre : des pompiers qui s'affairent, à Fukushima, autour du réacteur n°1, avec leurs lances d'incendie. Oui, un réacteur nucléaire a beau être un monument de sophistication, il a d'abord un besoin vital... d'eau pour refroidir le combustible !

Cela a pu surprendre : des pompiers qui s'affairent, à Fukushima, autour du réacteur n°1, avec leurs lances d'incendie. Oui, un réacteur nucléaire a beau être un monument de sophistication, il a d'abord un besoin vital... d'eau pour refroidir le combustible !

C'est la raison pour laquelle on installe les centrales en bord de mer ou de fleuve. Las, à Fukushima, le tsunami court-circuita toute l'alimentation électrique de pompage. Ce qui souligne de façon dramatique que le refroidissement est bien le talon d'Achille de toutes les centrales. Et pour cause : au Japon, comme en France, pas besoin d'essuyer la catastrophe naturelle du siècle pour que ces systèmes soient mis à mal...

UNE LUTTE SANS RÉPIT

À Fukushima, tous les réacteurs se sont pourtant arrêtés automatiquement après le séisme. Oui, sauf que le cour, lui, est resté brûlant, les radioéléments produits par la fission générant encore énormément de chaleur... Si celle-ci chute très vite au cours des douze premières heures, elle stagne ensuite longtemps à un niveau conséquent. Ainsi, relève Philippe Druelle, directeur de la production nucléaire d'EDF, "si leur refroidissement ne demande alors qu'une dizaine de mètres cubes d'eau par heure, il faut pouvoir maintenir cet apport pendant des semaines". En sachant, précise Emmanuel Raimond de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), que "les études de sûreté ont montré dans les années 1990 que le risque de fusion du cour était à peu près le même pour un réacteur en marche et à l'arrêt !" On comprend mieux la manouvre désespérée des ingénieurs de l'opérateur japonais. Arroser directement un cour avec de l'eau de mer était inédit... et risqué : selon les experts français et américains, des dépôts de sel pourraient boucher le circuit et compromettre la suite des opérations. Cette procédure ultime n'a jamais été envisagée ni discutée en France. Où l'on affirme haut et fort que tout est mis en ouvre pour ne même pas avoir à y songer, tant on est persuadé que ni circuit de refroidissement ni électricité ne viendront à manquer : "Nos unités peuvent compter sur deux lignes électriques indépendantes ; puis, en cos d'incident sur le réseau, sur deux groupes Diesel électrogènes dont l'autonomie en carburant est d'une semaine ; enfin, ultime secours, sur un dernier générateur, et les tranches voisines peuvent aussi s'entraider", détaille Philippe Druelle. Et d'ajouter : "Les sources de refroidissement sont tout aussi multiples, et le générateur de vapeur peut aussi intervenir durant un temps". À croire que le cas japonais serait inenvisageable dans l'Hexagone...

C'est oublier que cet édifice de précautions a plusieurs fois été déstabilisé ces dernières années ! Comme cette nuit glaciale du 8 au 9 janvier 2009, quand la grille du canal d'arrivée d'eau vers la centrale de Chooz B (Ardennes), a été prise par la glace au point d'obturer l'alimentation. L'incident a été évité de justesse. Mais pas les vertes réprimandes de l'autorité de sûreté, EDF ayant calculé qu'en pareil cas, l'eau "continuerait à circuler". Pendant la sécheresse de 2003, la Meuse était au plus bas : les réacteurs de Chooz B ont bien failli ne plus être refroidis (->).

C'est oublier que cet édifice de précautions a plusieurs fois été déstabilisé ces dernières années ! Comme cette nuit glaciale du 8 au 9 janvier 2009, quand la grille du canal d'arrivée d'eau vers la centrale de Chooz B (Ardennes), a été prise par la glace au point d'obturer l'alimentation. L'incident a été évité de justesse. Mais pas les vertes réprimandes de l'autorité de sûreté, EDF ayant calculé qu'en pareil cas, l'eau "continuerait à circuler". Pendant la sécheresse de 2003, la Meuse était au plus bas : les réacteurs de Chooz B ont bien failli ne plus être refroidis (->).

Plus récent et plus désagréable encore : le 2 décembre 2009, le réacteur n°4 de la centrale de Cruas (Ardèche) a soudain été totalement privé du refroidissement de ses systèmes vitaux. En cause ? L'obstruction de la station de pompage des eaux du Rhône par... un gros amas de plantes aquatiques. Durant près de dix heures, la centrale a dû compter sur ses systèmes de secours. "Ces événements nous font réfléchir sur l'autonomie des réserves d'eau présentes dans la centrale", admet Emmanuel Raimond. Mais le refroidissement est une lutte sans répit.

Depuis début 2011, une anomalie sérieuse inquiète EDF : 26 groupes électrogènes du parc nucléaire sont menacés d'avaries, en raison du vieillissement prématuré d'une pièce d'usure du moteur (->). Ainsi, au Tricastin, l'ensemble des groupes de secours des réacteurs 2 et 3 est touché... La résolution définitive du problème est en cours, assure-t-on chez EDF. Et si un problème survient d'ici là ? Comme lors de l'inondation du Blayais, pendant la tempête de 1999, "notre politique serait d'acheminer d'autres moyens sur place", soutient Philippe Druelle. Et si les routes sont inondées ? "II y aura toujours l'hélicoptère"... Comprenez : l'intendance suivra ! Pour les ingénieurs français, la perte de tout moyen de refroidir le cour paraît inenvisageable. "Tout est mis en ouvre pour que cela ne se produise pas !", clament-ils. Mais le cas Japonais fait réfléchir. "Peut-être pourrions-nous être amenés à envisager d'injecter directement dans le cour de l'eau douce puisée quelque part", consent Philippe Druelle, qui appartient aux cellules de crise. Pour Emmanuel Raimond, "la catastrophe japonaise va peut-être nous amener à considérer cette éventualité, mais il ne faut pas que cela devienne une parade sur laquelle on compterait s'appuyer". Sur ce point aussi, Fukushima pourrait donc fissurer les doctrines les plus rigides.

PISCINES : UN RISQUE ENCORE MÉCONNU À Fukushima, le monde entier, les yeux braqués sur le ballet des hélicoptères, pensait qu'on arrosait les réacteurs, quand il s'agissait de remplir les piscines de combustible usé. Car ce sont elles qui contiennent le plus de combustible, et s'il y est moins chaud que dans le cour, il est en revanche plus radioactif. "En France, cela fait peu de temps que ce risque fait l'objet d'études approfondies", constate Emmanuel Raimond de l'IRSN. Or, les piscines du parc français sont situées à l'extérieur du réacteur, et ne bénéficient donc pas d'une enceinte de confinement. En cas d'accident, un panache radioactif pourrait donc aisément s'échapper du simple hangar industriel qui les recouvre. |

| V.N. - SCIENCE & VIE > Mai > 2011 |

Leçon n°3 : Garantir le Confinement du Réacteur |

Les images ont fait le tour du monde : moins de vingt-quatre heures après le début de l'accident de Fukushima, le bâtiment du réacteur n°1 explosait, libérant un premier panache inquiétant.

Les images ont fait le tour du monde : moins de vingt-quatre heures après le début de l'accident de Fukushima, le bâtiment du réacteur n°1 explosait, libérant un premier panache inquiétant.

Au total, sur le site de Fukushima, trois enceintes ont volé en éclats, et une quatrième a été plus légèrement endommagée. De quoi éclairer d'un jour nouveau la doctrine française en cas d'accident grave, exposée par Philippe Druelle, directeur de la production nucléaire d'EDF : "Nous mettons tout en ouvre pour empêcher la défaillance précoce de nos enceintes, et ainsi éviter tout relâchement de radioactivité dans les premiers jours". C'est que, l'enjeu est crucial : permettre l'évacuation des populations dans un rayon de 5 km, opération que les pouvoirs publics ont estimée faisable en douze à vingt-quatre heures autour des sites français. Or le drame nucléaire japonais, mais aussi les recherches menées en France par les acteurs de l'atome montrent que limiter les rejets est une tâche terriblement difficile ! Quand la situation dégénère dans une centrale, raconte Gérard Cénérino, expert en accidents graves à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), "les procédures habituelles sont abandonnées, et on passe en mode 'procédures ultimes' : le confinement du réacteur devient notre priorité". Car le scénario est implacable. Les crayons de combustible nucléaire s'échauffent dangereusement, libérant leurs produits de fission volatils (iode, césium...). Dans le même temps, sous l'effet de la brutale montée en température, les gaines qui entourent le cour produisent, au contact de l'eau, de l'hydrogène. Problème : cet hydrogène risque d'exploser et donc d'affecter l'étanchéité de l'enceinte, tandis que les aérosols radioactifs ne demandent qu'à s'échapper vers l'extérieur.

ÉLIMINER L'HYDROGENE

Mickael Dubreuil, directeur du département accidents graves à l'IRSN insiste : "Dans le cadre d'un accident grave, la conduite des opérations devient très sophistiquée ; il faut jongler avec de nombreux phénomènes physiques complexes en interactions, sur lesquels résident parfois de grandes marges d'incertitude". Un exemple de dilemme parmi tant d'autres : pour refroidir le cour nucléaire, il faut injecter en continu de l'eau, laquelle accélère... la production d'hydrogène ! "S'il nous arrivait de ne plus avoir assez d'eau à un moment donné, on s'interdirait même de la projeter sur le combustible, car les inconvénients [formation d'hydrogène] surpasseraient les avantages [refroidissement]", analyse Gérard Cénérino.

Mais alors que les physiciens dépêchés au centre de crise scrutent fébrilement leurs courbes, un compte à rebours est lancé. On sait depuis l'accident de Three Mile Island, en 1979, que la vitesse de production d'hydrogène peut être très rapide : l'accident américain avait donné lieu à une explosion - bénigne - après moins de dix heures... Fukushima en apporte une autre démonstration. Pourtant, déplore Monique Sené, du Groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, "EDF considérait jusqu'à récemment que cette cinétique était lente, une affirmation pourtant contredite par les faits et par des expériences menées au Commissariat à l'énergie atomique". De fait, il a fallu attendre 2007 pour que la totalité du parc français s'équipe d'instruments capables d'éliminer l'hydrogène, bien après, donc, que la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse. Hélas, "leur efficacité reste insuffisante", estime la physicienne.

Même en admettant que le risque d'explosion d'hydrogène soit écarté, l'enceinte ne serait pas à l'abri d'une défaillance. Des défauts d'étanchéité sont possibles : nombre d'enceintes ont déjà dû être enduites par endroits de résine afin de compenser des taux de fuite anormaux ! Ensuite, sous l'effet de la chaleur et la formation de vapeur d'eau, la pression ne cesse de monter à l'intérieur de l'enceinte. D'après les calculs, l'édifice n'est pas conçu pour résister à plus de 8 bars. Là encore, il faudrait gagner du temps, pour permettre à une partie des aérosols radioactifs (jusqu'à 1,5 tonne libérée) de se redéposer sur le sol. Mais arrivé vers 6 bars, il n'y a plus d'autre choix que d'ouvrir les vannes de décompression (nom de code de l'opération : "procédure US", U pour "ultime") au risque de libérer de funestes radioéléments. S'il existe bien au bout de cette vanne un gros tas de sable en guise de filtre, ce procédé reste rudimentaire. "On réfléchit avec EDF à améliorer cette filtration pour stopper les pires éléments", assure Emmanuel Raimond de l'IRSN. Au final, il est selon lui urgent de faire avancer ces dossiers sur la bonne tenue du réacteur : "Nous comptons bien demander à l'opérateur français des efforts en proportion de ce qu'il s'est passé au Japon".

RADIOÉLÉMENTS : SAVOIR MIEUX LES FILTRER EDF a un problème : l'exploitant français ne sait pas encore bien filtrer les radioéléments qui pourraient s'échapper de l'enceinte d'un de ses réacteurs en fusion. Il est vrai que la maîtrise des rejets d'iode - sujet de recherche très intense donne du fil à retordre, souligne Mickaël Dubreuil : "À l'intérieur de l'enceinte chaude et radioactive, l'iode subit de nombreuses modifications et réagit même avec la peinture des murs de la centrale pour former un composé organique particulièrement redoutable". Et insaisissable. Même embarras autour des particules de ruthénium, méchamment radiotoxiques, face auxquelles notre électricien n'apporte actuellement aucune solution. Alors que des taux particulièrement élevés ont été repérés autour de la centrale de Fukushima... |

| V.N. - SCIENCE & VIE > Mai > 2011 |

Leçon n°4 : Apprendre à Contrôler la Fusion du Cour |

À l'heure où nous écrivons ces lignes, certains experts pensent que le cour brûlant de plutonium du réacteur n°3 de Fukushima a transpercé l'épaisse cuve qui l'entoure, tandis que 70 % du combustible de l'unité n°1 et un tiers de celui du n°2 seraient endommagés, libérant leurs gaz mortels.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, certains experts pensent que le cour brûlant de plutonium du réacteur n°3 de Fukushima a transpercé l'épaisse cuve qui l'entoure, tandis que 70 % du combustible de l'unité n°1 et un tiers de celui du n°2 seraient endommagés, libérant leurs gaz mortels.

Et la situation semble encore se dégrader, malgré les titanesques efforts accomplis pour les arroser afin de les empêcher de fondre et d'échapper à tout contrôle.

Si la France est à la pointe de la recherche sur ces phénomènes, l'avis de nos meilleurs spécialistes n'est cependant guère rassurant : "On se retrouve ici dans une situation infâme", avoue Gérard Cénérino, expert en accidents graves à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Avant de préciser : "Nous savons modéliser l'action de l'eau sur des crayons de combustible intacts, mais dès que la forme du cour devient plus tortueuse, ou que celui-ci s'effondre en un lit de débris, il n'y a plus de loi : en fait, on ne sait plus dire si l'on parvient vraiment à refraidir". Dès lors, tout ou partie du cour menace de se transformer en magma. Or, si cette lave parvenait au fond de la cuve, il ne resterait plus qu'à prier : "Le plus probable est qu'elle traverse l'épaisse peau en acier" : ajoute le chercheur. Ce ne fut certes pas le cas en 1979, à Three Mile Island, mais par un coup de chance encore difficile à expliquer...

Malgré de nombreuses expériences comme ici au centre du CEA de Cadarache, il est difficile de savoir ce qui se passe une fois que le cour a fondu (->).

Une fois le monstre sorti de sa cage, la partie ne serait toutefois pas encore perdue. À condition d'agir vite ! Problème : la plupart des réacteurs français ne sont toujours pas équipés de capteurs permettant de signaler la sortie de ce cour - il est vrai que la zone est dangereuse d'accès... Ce qui n'empêche pas les ingénieurs d'EDF d'étudier une stratégie : arrivé à ce stade, il faut envisager de noyer cet espace d'eau. L'intention est louable en termes de refroidissement, mais l'efficacité est assez incertaine et, pire, il y a plein d'inconvénients. En rencontrant brutalement cette eau fraîche, l'imposant magma en fusion risque de la transformer tout de suite en vapeur. Résultat ? Une "explosion de vapeur" aux dégâts difficiles à modéliser. Bref, l'autorité de sûreté, insistante, demande encore à être convaincue. Et les expériences se multiplient, en France et aux États-Unis, pour y voir plus clair.

Pourquoi une telle mobilisation ? Parce que la suite possible de cette histoire, digne d'un film d'horreur, est encore plus mal maîtrisée ! En effet, si la stratégie d'EDF échoue, le magma porté à 2000°C commencerait alors à éroder le plancher en béton de la centrale - lequel fond dès 1100°C. Difficile d'imaginer pire situation : non seulement cette réaction libère des gaz qui augmentent la pression dans l'enceinte du réacteur déjà au bord du supplice ; mais, si tout va mal, "pour arrêter un cour fondu complet d'un de nos réacteurs (soit 100 t), il faudrait jusqu'à 20 m de béton", avertit Gérard Cénérino. Inutile de préciser que les planchers des unités françaises, épais de "seulement" 4,2 m - et encore moins pour la doyenne du parc français, Fessenheim, feraient bien pâles figures. Ceux-ci ne tiendraient guère plus de 24 heures. Après quoi, le magma mortellement radioactif (uranium, plutonium, produits de fission) finirait sa course dans le sol, prêt à contaminer les nappes phréatiques.

UNE ENCEINTE GÉOTECHNIQUE

Et là, que faire ? L'idéal, si l'on ose encore dire, serait de pouvoir entourer le cour d'une enceinte géotechnique. Objectif : bloquer l'écoulement de l'eau souterraine, et donc la migration des radioéléments. Seulement voilà, le temps est compté : des études préliminaires ont montré que la nature des sols et des écoulements sous la centrale de Civaux (Vienne) ne donnerait que dix jours pour installer la parade ! Tandis que la protection du grand canal d'Alsace, jouxtant Fessenheim, serait presque aussi acrobatique... Or, voilà bien le dernier problème : la réalisation d'un tel ouvrage prend normalement une année, études comprises. Sans compter que cette solution ne sera peut-être pas possible sur certains sites. C'est pourquoi, soulève Emmanuel Raimond de l'IRSN, "nous avons demandé à EDF d'anticiper ces études, notamment s'il souhaite étendre la durée de vie de ses centrales", Après tout, l'EPR construit à Flamanville dispose, lui, sous sa cuve, d'un dispositif de récupération du cour...

Las, depuis près d'une décennie, l'électricien rechigne à la tâche et se garde bien d'apporter la moindre démonstration concrète ; "seules quelques études de faisabilité ont été entreprises pour savoir quelle serait la disponibilité de telle ou telle machine pour ce genre d'opération urgente", regrette Mickael Dubreuil de l'IRSN. Or, après la catastrophe de Fukushima, ce cas de figure ne paraît plus aussi improbable...

LE ZIRCONIUM AU BANC DES ACCUSÉS L'explosion des enceintes de Fukushima laissant s'échapper un nuage radioactif ? C'est lui. La fonte des barres de combustible à une vitesse incontrôlable ? Encore lui. Lui ? Un alliage en zirconium qui entoure les assemblages d'uranium fissile. Lorsque le cour n'est plus refroidi, ce matériau a une fâcheuse tendance à aggraver la situation. Comme l'explique Pascal Yvon, directeur du département matériaux au CEA, "à partir de 900°C, en présence d'eau, le zirconium entre dans une réaction d'oxydation qui ne cesse de s'accélérer à un rythme fou ; il en ressort de grandes quantités d'hydrogène inflammable". Et ce n'est pas tout : alors que la température continue de monter, cet alliage interagit avec le combustible dont il abaisse le point de fusion de plus de 600°C. Tous les ingrédients du drame sont réunis. Question : pourquoi en avoir équipé nos centrales quand le tungstène réagirait mieux à la chaleur ? Réponse : pour des raisons économiques surtout ! Le choix remonte au début du nucléaire commercial. Car en fonctionnement normal (à 300°C), justifie Pascal Yvon, "le zirconium présente des propriétés incomparables : résistance à la corrosion, excellentes propriétés mécaniques sous irradiations. Surtout, contrairement au tungstène, il laisse focilement passer les neutrons, permettant des réactions de fission efficaces". Et donc plus rentables. Si bien que plus un seul industriel ne souhaite le remettre en cause : aucune recherche d'un substitut n'a semble-t-il été menée pour la nouvelle génération de réacteurs, comme l'EPR. Au grand désarroi des experts en sûreté nucléaire. |

| V.N. - SCIENCE & VIE > Mai > 2011 |

Leçon n°5 : Savoir Organiser les Secours |

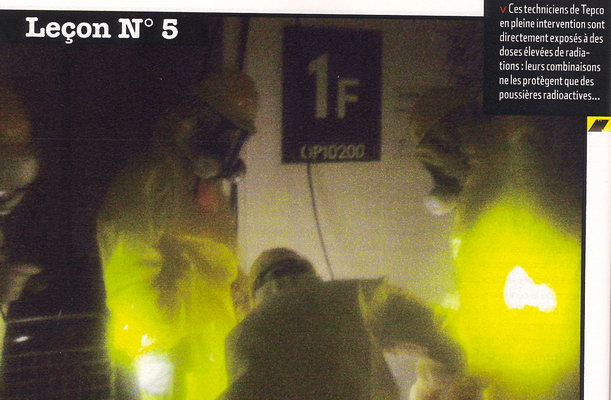

On les appelle les "kamikazes de Fukushima". La presse ne tarit pas d'éloges sur ces centaines de techniciens qui, au milieu d'une radioactivité terrifiante, tentent par tous les moyens de limiter l'ampleur du désastre.

On les appelle les "kamikazes de Fukushima". La presse ne tarit pas d'éloges sur ces centaines de techniciens qui, au milieu d'une radioactivité terrifiante, tentent par tous les moyens de limiter l'ampleur du désastre.

"Leurs combinaisons les protègent seulement des poussières radioactives, quand il faudrait un épais mur de béton ou de plomb pour stopper les rayons alpha, bêta et gamma qui s'abattent sur eux", souligne Michel Bourguignon, spécialiste en médecine nucléaire à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Contrairement à ce qu'a pu laisser croire l'industrie de l'atome, rien n'a changé depuis Tchernobyl et ses "liquidateurs" : en cas de catastrophe nucléaire, des hommes en chair et en os doivent toujours se risquer à intervenir. Le constat est d'autant plus frappant ici que le Japon est le royaume de la robotique ! Pis, même l'aide proposée par le Groupe d'intervention robotisée du parc nucléaire français (GIE-lntra), structure unique au monde, a été jugée inutile. De fait, "nos robots ont beau résister aux radiations, ils ne sauraient évoluer dans un espace dévasté par une explosion, reconnaît son directeur, Michel Chevallier. Leur utilisation est assez rigide dans un tel contexte : ces appareils ne peuvent se faufiler dans un couloir étroit ni monter un escalier d'un angle de plus de 40°, et ils doivent aussi être adaptés aux différentes vannes à manipuler"...

En France, comme ici au Tricastin, des simulations de situations d'urgence sont régulièrement menées (->).

Un accident nucléaire n'est pas une opération de maintenance dûment planifiée. Tout juste les robots ou les drones peuvent-ils aider à cartographier les niveaux de radiations sur les lieux de l'accident. Aussi la flexibilité des humains semble-t-elle, dans l'urgence, irremplaçable. D'où cette question angoissante : si un tel accident se déroulait en France, qui envoyer au front ? Un sujet abordé très concrètement, chez EDF, lors de la visite médicale des services nucléaires. Et étonnamment, les volontaires ne manquent pas ! Ainsi, des 1600 salariés de la centrale de Gravelines (Nord), environ 300 se seraient déclarés officiellement prêts à intervenir en "situation d'urgence radiologique". En outre, les experts de l'ASN et les sous-traitants peuvent prêter main-forte, tandis que les unités d'élite de la police bénéficient de quelques outils d'intervention en cas d'attentat nucléaire. Cela en fait-il pour autant des kamikazes ? Que l'on ne s'y trompe pas, en France comme au Japon, assure Michel Bourguignon, "il ne s'agit pas d'envoyer ces hommes au cosse-pipe : tous portent sur eux des dosimètres électroniques - grande différence avec Tchernobyl !- qui leur permettent de savoir en temps réel la dose qu'ils reçoivent ; une alarme retentit lorsqu'il est temps pour eux de se mettre à l'abri". Puis une nouvelle équipe prend le relais.

En temps normal, aucun travailleur du nucléaire ne doit recevoir une dose supérieure à 20 mSv dans l'année. En situation d'urgence, relève Julien Collet, de la direction des situations d'urgence à l'ASN, "un intervenant serait autorisé à encaisser 700 mSv lors d'une même intervention, et même 300 mSv s'il faut aller sauver quelqu'un - des seuils proches de ceux pratiqués au Japon. On peut même aller un peu au-delà, sous réserve d'un suivi médical très poussé". Plus facile à dire qu'à faire... Car, au cour de l'apocalypse, la situation radiologique évolue très vite au gré de l'état du combustible, des incendies ou tout simplement de nouvelles fuites des circuits. Au Japon, des techniciens de Tepco ne se sont-ils pas retrouvés piégés dans des flaques d'eau ultracontaminées au prix de brûlures "radio-induites" ? Des dizaines de "liquidateurs" nippons ont déjà été hospitalisés, par précaution.

UN EXCÉS DE CONFIANCE ?

Au-delà de l'accident, il faudra peut-être ensuite concevoir un sarcophage à Fukushima. Ce qui n'a rien d'anodin, selon Jean-Marc Cosset, professeur en radiothérapie à l'Institut Curie : "Les risques de cancer commencent à augmenter à partir de 700 mSv, et plus la dose est reçue en un temps court, plus le risque est important - même si cette question est débattue". À la suite des explosions atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, des accidents nucléaires et des expositions fortuites, les chercheurs n'ont cessé de progresser dans le traitement des irradiations. Mais, aussi courageux, équipés et soignés soient-ils, les hommes ont leurs limites. Au début de la catastrophe, une vanne de décompression du réacteur n°3 de Fukushima, aujourd'hui en ruines, n'avait par exemple pas pu être actionnée manuellement, parce que trop irradiante. Or, un tel cas de figure pourrait peut-être se présenter en France. Et pour cause, admet Philippe Druelle, directeur de la production nucléaire d'EDF, "nos systèmes de dépressurisation d'enceintes n'ont pas été automatisés par crainte d'une défaillance technique. Cette charge incombe donc à un agent lequel est tout de même pratégé par un mur en plomb". Cette confiance dans l'intervention humaine semble si inébranlable que, selon Michel Chevallier, les robots du parc français ne se sont jamais exercés à cette manouvre pourtant assez rudimentaire. À moins que cela ne révèle un excès de confiance dans la fiabilité des réacteurs. Sans doute une leçon à méditer après la catastrophe de Fukushima...

CE QUE RISQUENT LES HÉROS MOBILISÉS Dès le début de l'accident, des techniciens ont reçu des doses d'environ 100 mSv, "seuil à partir duquel les risques de cancer commencent à augmenter", estime le Pr Jean-Marc Cosset, de l'Institut Curie. Deux intervenants ont ensuite marché dans des flaques hautement radioactives - peut-être jusqu'à 2000 mSv. Leur survie n'est néanmoins pas compromise : "Des personnes qui avaient reçu la dose phénoménale de 6000 mSv ont pu être sauvées, par injection de facteurs de croissance stimulant la moelle osseuse, très fragile face aux rayons". |

| V.N. - SCIENCE & VIE > Mai > 2011 |

Leçon n°6 : Maîtriser les Zones Contaminées |

La centrale de Fukushima confronte l'industrie mondiale de l'atome aux conséquences à long terme d'une catastrophe nucléaire : quid des populations évacuées (200.000 Japonais en 4 jours après le 11 mars) ? Et quid des zones contaminées, en l'occurrence au césium-137, dont la durée de demi-vie est de trente ans ?

La centrale de Fukushima confronte l'industrie mondiale de l'atome aux conséquences à long terme d'une catastrophe nucléaire : quid des populations évacuées (200.000 Japonais en 4 jours après le 11 mars) ? Et quid des zones contaminées, en l'occurrence au césium-137, dont la durée de demi-vie est de trente ans ?

Aussi choquant que cela puisse paraître, cela fait seulement quelques années que le sujet est sérieusement étudié... "Après Tchernobyl, nous nous étions focalisés sur l'évacuation en urgence des populations, reconnaît Jean-Luc Godet, en charge de la doctrine "post-accidentelle" de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Mais les mentalités ont évolué autour de la possibilité réelle d'un accident et aussi du terrorisme nucléaire après le 11 septembre"... Aujourd'hui, la France est le pays en pointe sur le sujet - ce qui n'est pas très difficile. Pour l'heure, le scénario envisagé concerne des accidents dont la durée d'émissions radioactives (24 heures) et l'étendue du territoire touché (un cercle de 3 km de rayon) sont sans commune mesure avec la réalité de la catastrophe nippone. Et même avec un scénario aussi optimiste, protéger les populations et rendre la vie possible sur des territoires contaminés s'avère être une tâche titanesque...

TOUT DOIT ÊTRE NETTOYÉ

La bataille contre les radioéléments doit commencer très tôt. "Dans les deux jours suivant l'accident, au sein des agglomérations situées dans l'axe du panache, il faudrait passer au Karcher toutes les surfaces : trottoirs, routes, murs, toits, avertit Jean-Luc Godet. Sinon, les poussières radioactives qui s'y sont déposées risquent de s'incruster définitivement". Rien que la gestion de l'eau de lavage contaminée promet d'être un affreux casse-tête : à raison de 1,8 million de litres d'eau par kilomètre carré, les spécialistes français envisagent de... la déverser dans le fleuve le plus proche, en pariant sur la dilution. Quant aux personnes saupoudrées de poussière, elles passeront aussi à la douche ! Risque d'attentat nucléaire oblige, les moyens de cette sommaire décontamination ont déjà été prévus : "Par exemple, l'hôpital militaire de Percy dispose d'une douche de décontamination pour 30 à 40 personnes à la fois - laquelle n'a jamais servi", précise Jean-Marc Cosset, professeur en radiothérapie à l'Institut Curie. Sauf que tout ne peut pas être nettoyé à grande eau : les arbres devront être élagués fissa, les fleurs arrachées et, complète Jean-Luc Godet, "il va sans dire qu'il faudra renouveler les bacs à sable des jardins publics". Car tous les sols seront contaminés ! À Tchernobyl, en 1986, les "liquidateurs" s'étaient lancés dans le décapage systématique des 5 à 10 premiers centimètres de terre des environs du site. Ils avaient jeté ces déchets radioactifs au fond de 800 tranchées de 2 à 4 m de profondeur, simplement rebouchées par du sable. Déchets dont on commence à retrouver aujourd'hui les radionucléides dans les nappes phréatiques... Bref, tout ce qu'il faudrait éviter !

UNE MONTAGNE DE DÉTAILS A PRENDRE EN COMPTE

UNE MONTAGNE DE DÉTAILS A PRENDRE EN COMPTE

Des exercices d'évacuation sont régulièrement effectués, comme ici à Gravelines le 18 janvier dernier (->).

"Le cas de Tchernobyl, comme celui de la marée noire de l'Erika, montre qu'il faut prévoir des premiers stockages temporaires disponibles avant de statuer", confirme Jean-Luc Godet. Une idée circule : utiliser les parkings de la centrale accidentée - un prêté pour un rendu ! Avant, peut-être, de les incinérer... Il s'agirait cependant de cibler les zones les plus touchées (repérées par hélicoptères munis de détecteurs de rayons gamma). En tout domaine, la somme de détails à régler est phénoménale. Comme le confirme Julien Collet, spécialiste des situations d'urgence à l'ASN, "autant l'urgence concentre un nombre limité d'acteurs, autant la gestion à long terme est très complexe car elle interroge tous les aspects de la vie d'un territoire". Prenez simplement le domaine agricole. De longs débats se sont engagés, par exemple, sur l'opportunité de labourer les champs contaminés ou de laisser les pailles sur pied. Le passage des moissonneuses, soulevant des nuages de poussières radioactifs, pourrait presque faire l'objet d'une thèse ! Seul point positif, si l'on ose dire, l'abattage massif du bétail contaminé et son équarrissage devraient être assurés sans mal vu l'expérience acquise lors de la crise de la vache folle... Au final, les 130 experts qui planchent en France depuis cinq ans sur ce sujet difficile sont encore loin d'avoir réponse à tout. Faudra-t-il un ministère dédié à la gestion de la zone contaminée - et aux indemnisations qui en découlent ? Les personnes déplacées seront-elles ostracisées comme ce fut le cas après Tchernobyl ? Les prochaines générations ne risquent-elles pas d'oublier la contamination liée à l'accident ? Et tant d'autres questions que cette catastrophe vient de réveiller...

LES CONSÉQUENCES SANITAIRES RESTENT DIFFICILES À PRÉVOIR... Si l'on sait que la bonne gestion de la région contaminée est essentielle à la réduction des conséquences sanitaires d'un accident nucléaire, ces dernières restent difficilement mesurables. Pour prédire celles de Tchernobyl, les études ne pouvaient s'appuyer que sur l'observation des survivants des bombes de Nagasaki et Hiroshima. Lesquels ont subi de très fortes doses de radiations externes en peu de temps. Une situation bien différente des longues années de radiations internes de faibles doses, dues à l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés, qui ont suivi l'accident de Tchernobyl. Le recensement des conséquences de cette catastrophe aurait cependant dû permettre de mieux évaluer les effets sur la santé d'une contamination de longue durée. Mais les études épidémiologiques se sont heurtées, sur le terrain, à des difficultés : déplacements de populations, état de santé mal connu avant l'accident... Sans compter que le tabac, l'alcoolisme ou la dégradation du niveau de vie peuvent brouiller les pistes, en participant à l'augmentation du nombre de cancers. Un rapport d'experts de 2006 affirme ainsi "qu'il est peu probable que l'on connaisse jamais avec précision le nombre réel de morts (et de maladies) causées par l'accident". La question des effets sanitaires de différents taux de contamination reste donc ouverte... et l'on ne peut qu'espérer que l'accident de Fukushima n'y apporte pas de nouveaux éléments de réponse. E.A. |

V.N. - SCIENCE & VIE > Avril > 2011 |