En retour, davantage de dioxyde de carbone est immobilisé sous forme de bois, ce qui soulage l'atmosphère d'une partie de son excédent en CO2. Les scientifiques comptent d'ailleurs sur ce mécanisme (la "rétroaction") pour atténuer le réchauffement généré par nos emissions. Hélas, la rétroaction pourrait être moins importante qu'escompté, selon une équipe de l'université du Wisconsin (E.-U.), qui a travaillé sur un dispositif rare et coûteux : des parcelles forestières dont l'atmosphère a été artificiellement enrichie en CO2 par une soufflerie durant 20 ans. Ils ont constaté que les dégâts des chenilles et autres insectes herbivores y étaient environ deux fois plus importants que sur les parcelles normales. Cette boulimie des arthropodes pourrait venir du fait que la croissance accélérée des arbres réduit leur valeur nutritive, obligeant les insectes à en consommer davantage. Selon John Couture, principal auteur de l'étude, "le déficit de stockage du carbone dû à l'action des insectes oscille de 30 à 50 % selon les années, ce qui est considerable". Une analyse cohérente avec diverses publications annoncant des ravageurs plus actifs dans un monde à CO2 élevé.

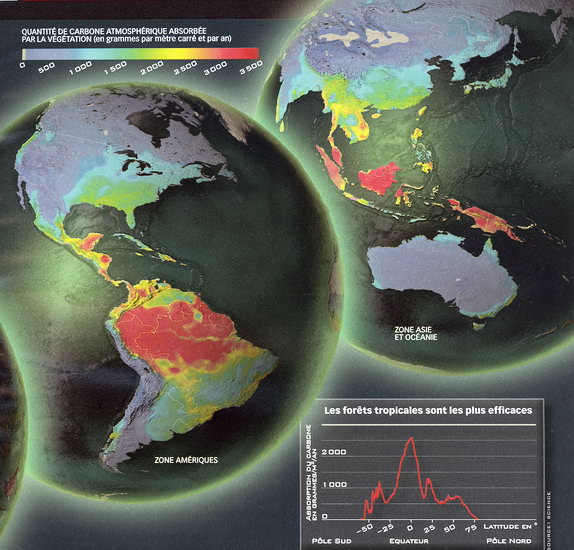

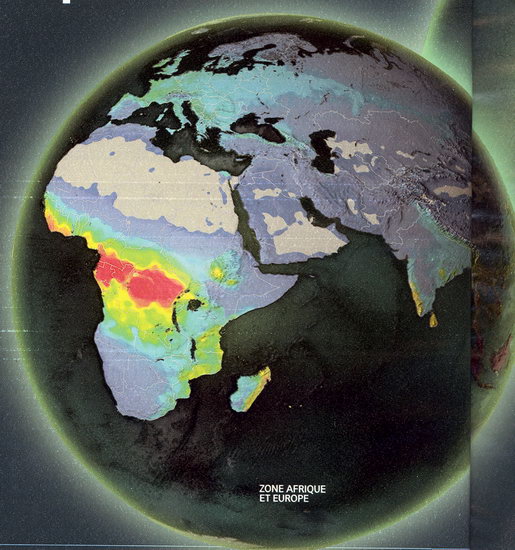

Cette estimation s'appuie sur huit ans de mesures des échanges de CO2 entre la végétation et l'atmosphère, obtenues à partir de tours implantées dans quelque 400 sites à travers le monde. Un traitement statistique et informatique ensuite permis d'extrapoler ces données à l'ensemble de la planète, et ainsi d'estimer la capacité des différents milieux à capter le CO2 de l'atmosphère. Les forêts tropicales se révèlent les plus performantes, contribuant à hauteur de 34 % à l'absorption du carbone par la végétation terrestre pour fabriquer de la matière organique. Les savanes occupent la deuxième position, avec 26 %, mais avec moins d'efficacité puisque leur superficie est deux fois plus vastes que celle des forêts tropicales. L'étude montre enfin que la moitié des cultures de la planète sont situées dans les régions où la photosynthèse est limitée par la quantité de pluie disponible, pointant ainsi l'incidence sur la sécurité alimentaire des changements attendus dans le régime des précipitations du XXIè siècle. 8 % du captage du CO2 par la végétation terrestre est réalisé par les forêts tempérées.

Une équipe internationale vient en effet de démontrer, grâce aux réseaux d'observation Carbo-europe et Ameriflux, que, même anciennes, les forêts continuent à accumuler du carbone. Et l'enjeu est de taille car "les forêts anciennes représentent 30 % de la couverture forestière mondiale, la moitié étant dans des régions tempérées de l'hémisphère Nord", rappelle Philippe Ciais, du CEA, et coauteur de l'étude. Couper ces forêts revient donc à se priver d'une formidable pompe à CO2 capable de stocker "entre 0,8 et 1,8 milliard de tonnes de carbone par an", précise-t-il. Dans le même temps, ces coupes ont pour effet de rejeter dans l'atmosphère du carbone stocké durant plusieurs siècles, participant ainsi à l'augmentation de l'effet de serre.

|