Comment la Vie Reprend le Dessus |

Le Vivant toujours plus Fort ? |

La récente situation américaine vient de le rappeler : la nature est régulièrement la proie de catastrophes écologiques. Or, qu'il s'agisse de marées noires, mais aussi d'incendies ou même de Tchernobyl, le vivant démontre d'extraordinaires facultés lui permettant de surmonter l'épreuve. Quel qu'en soit le prix.

La récente situation américaine vient de le rappeler : la nature est régulièrement la proie de catastrophes écologiques. Or, qu'il s'agisse de marées noires, mais aussi d'incendies ou même de Tchernobyl, le vivant démontre d'extraordinaires facultés lui permettant de surmonter l'épreuve. Quel qu'en soit le prix.

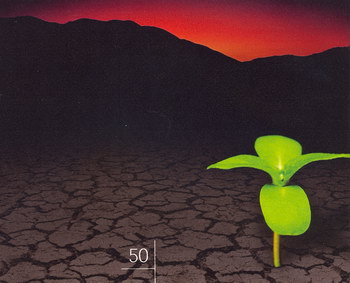

La scène se passe à la lisière d'un parking de centre commercial. Deux minuscules feuilles émergent du bitume. Contre toute attente, la délicate tige qui es porte s'est frayée un chemin au travers du goudron. Personne n'aurait donné cher de la peau de la graine qui attendait son heure sous cette chape... Et pourtant, nimbées de rosée quelques heures plus tôt, les deux petites feuilles vert tendre pointent dru vers le soleil. Les roues des Caddie et les semelles de ceux qui les poussent les frôlent régulièrement ; mais jusqu'à présent, ça va, la vie est bien là. Là où personne ne l'attendait plus. Le vivant serait-il donc toujours le plus fort, plus que les souffrances qui lui sont infligées ?

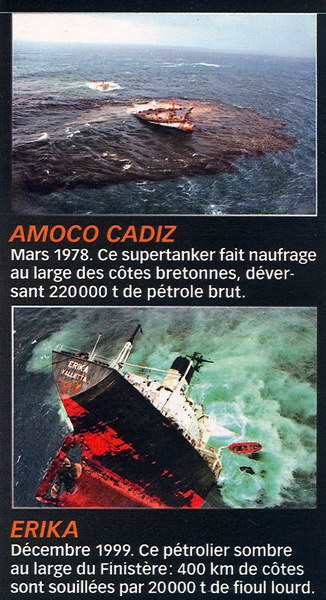

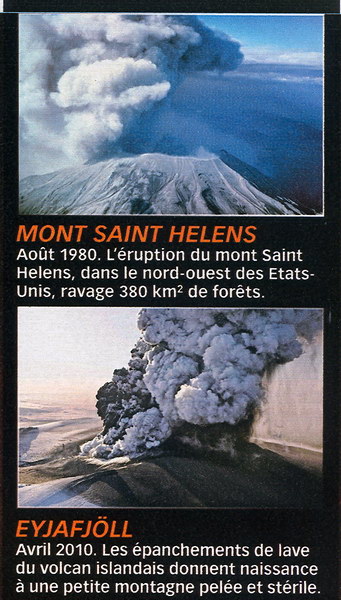

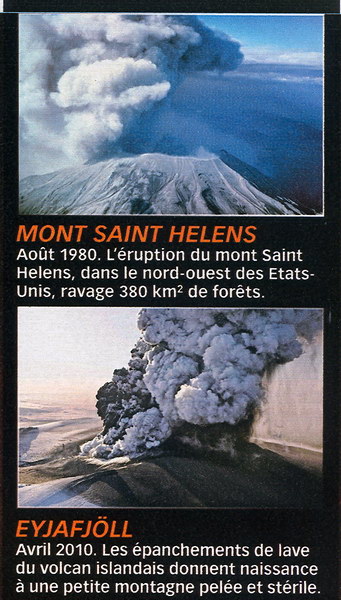

Regardons les choses d'un peu plus loin et allons traîner nos bottes ailleurs, là où, il y a 20 ou 30 ans, le vivant fut brutalement exposé à l'invivable. Comment survit-il, par exemple, à l'enfer radioactif qui suivit l'explosion du réacteur n°4 à la centrale de Tchernobyl ? Les scientifiques en sont les premiers étonnés : débarrassée de la présence humaine (pour de bonnes raisons sanitaires), la biodiversité y foisonne. Et les crevettes du littoral de Portsall, que sont-elles devenues depuis que l'Amoco Cadiz déversa ses flots de pétrole ? Eh bien, elles sont de nouveau le bonheur des pêcheurs à pied et des caseyeurs. De même que la végétation calcinée par l'éruption du mont Saint Helen a, in fine, surmonté l'épreuve. Ici ou là, les mécanismes par lesquels le vivant démontre ses stupéfiantes capacités de résilience ne cessent d'étonner ceux qui les étudient. Pourrait-on alors polluer, irradier ou incendier sans limite et sans gêne, sans que cela ne prête à conséquence ? Hélas non. Le vivant n'échappe pas à la règle selon laquelle, poussées trop loin, les meilleures qualités trouvent leurs limites. S'il est plus fort que les souffrances qu'on lui inflige, il ne l'est que jusqu'à un certain point. Lequel ? Où se situe la limite au-delà de laquelle les écosystèmes ont irrémédiablement affectés ? Quelle est cette autre limite au-delà de laquelle une espèce ne pourrait survivre ? Elle est suffisamment lointaine pour que nous ne la voyions jamais. Car nous aurons disparu bien avant.

SCIENCE & VIE > Juillet > 2010 |

|

Marées Noires : les Espèces Surmontent la Pollution étape par étape |

Quels que soient le type de pétrole déversé et la nature des lieux, la chaîne du vivant se reconstitue sur les sites pollués. En commençant par les organismes les plus simples. Deepwater Horizon (->), 20 avril 2010. à la suite d'une explosion, cette plate-forme de forage, située au sud-est de la Louisiane, coule. 2600 à 2500 t de pétrole brut s'en échappent alors chaque jour, faisant de cette marée noire la pire catastrophe écologique américaine.

Quels que soient le type de pétrole déversé et la nature des lieux, la chaîne du vivant se reconstitue sur les sites pollués. En commençant par les organismes les plus simples. Deepwater Horizon (->), 20 avril 2010. à la suite d'une explosion, cette plate-forme de forage, située au sud-est de la Louisiane, coule. 2600 à 2500 t de pétrole brut s'en échappent alors chaque jour, faisant de cette marée noire la pire catastrophe écologique américaine.

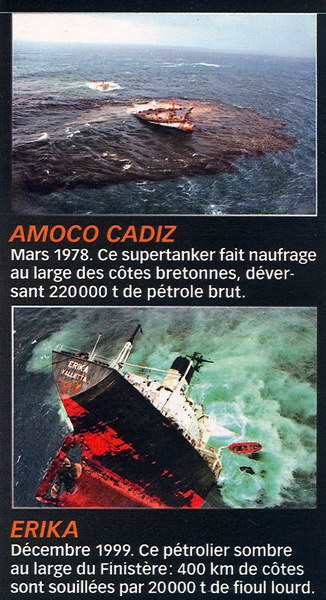

Il y a d'abord l'odeur du pétrole. Partout. Et le silence. étourdissant. Aucun oiseau marin ne piaille dans le ciel. Aucun bruit de vague malgré le vent qui souffle. La mer semble figée sous une couverture noirâtre. Comme étouffée. L'Amoco Cadiz, l'Exxon Valdez, l'Erika, le Prestige, et tout récemment la fuite du forage de la station Deepwater Horizon. Là, dans le golfe du Mexique, quelque 1600 à 2500 t de pétrole brut se déversent chaque jour depuis le 20 avril dernier. Ce poison a déjà pollué plus de 100 km de côtes en Louisiane et en Alabama. Ces écosystèmes, particulièrement fragiles pourront-ils s'en remettre, et dans quelle mesure ? Toutes ces marées noires ont été suivies de ce silence, comme si toute vie avait déserté les lieux. Anéantie. Et pour cause : les particules d'hydrocarbures engluent les animaux qui viennent respirer en surface et les oiseaux qui plongent dans l'eau pour y pêcher leur nourriture. Cette souillure entraîne une perte de locomotion ainsi qu'une diminution de la flottabilité et d'isolation thermique. À cela s'ajoute le risque d'ingestion de ces molécules, qui s'accumulent dans les muqueuses ou les branchies, rendant la respiration impossible.

CHAQUE PÉTROLE EST DIFFÉRENT

CHAQUE PÉTROLE EST DIFFÉRENT

Certaines sont toxiques, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui, une fois absorbées par les organismes, se lient à des molécules biologiques, telles que l'ADN ou l'ARN, et provoquent des dysfonctionnements cellulaires. Enfin, lors des déversements de pétrole, la concentration en oxygène dissous diminue à la suite des réactions d'oxydation avec les hydrocarbures, asphyxiant alors les organismes marins.

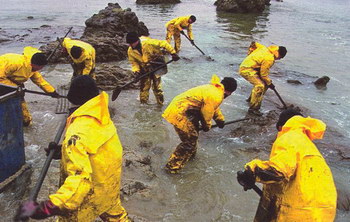

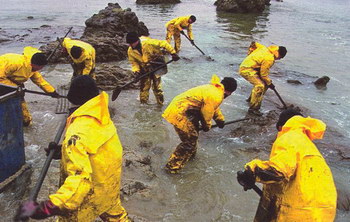

Toutefois, après cette mortalité brutale et sévère, la quantité de pétrole diminue peu à peu dans ces immensités océanes. Grâce à l'action de phénomènes naturels (évaporation, dispersion, etc., voir infographie ->), mais aussi aux interventions humaines de nettoyage, cruciales pour permettre à la nature de reprendre ses droits... à condition qu'elles soient bien menées (encadré). Dès lors, une recolonisation du milieu peut se mettre en route. En moyenne, dans la plupart des accidents récents, deux petites années suffisent pour retrouver un état à peu près comparable - quantitativement et qualitativement - à celui d'avant la marée noire, estiment les spécialistes. Un retour à la vie particulièrement rapide compte tenu du désastre qu'engendrent parfois ces accidents marins.

DE L'ART DE BIEN LUTTER CONTRE LES MARÉES NOIRES DE L'ART DE BIEN LUTTER CONTRE LES MARÉES NOIRES

Si elles sont bien gérées, les interventions humaines accélèrent la recolonisation.

"Sans intervention humaine après les marées noires, vous auriez des parkings sur les plages pour plusieurs siècles", affirme Christophe Rousseau du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre). De fait, les opérations en mer (confinement, récupération, dispersion, brûlage) ainsi que celles à terre (ramassages manuel et mécanique, lavage) accélèrent considérablement la décontamination des sites pollués, et donc la recolonisation. Toutefois, mal gérées, ces techniques peuvent s'avérer plus dommageables que le pétrole lui-même. Ainsi, lors des naufrages de l' Amoco Cadiz (1978) ou du Tanio (1980), le ramassage par des camions à benne dans des marais s'est avéré dramatique : le pétrole pénétrant encore plus profondément dans le sol et les plantes sous le poids des engins. "Pour l' Erika, des nettoyages un peu trop violents ont arraché des pieds d'algues qui auraient pu s'en sortir et qui formaient un tapis protecteur pour la faune en dessous", révèle aussi Christian Hily, de l'Institut universitaire européen de la mer. "L'art du nettoyage est de conserver au maximum le potentiel d'autonettoyage du milieu", conclut Christophe Rousseau, devenu spécialiste de ces techniques. Le confinement et la récupération en mer restent ce jour la technique la plus efficace et la moins préjudiciable à l'environnement. Les techniques de dispersion en mer sont aussi largement utilisées. Toutefois, si les produits employés pour accélérer la dispersion naturelle du pétrole sont moins toxiques que les hydrocarbures, ce sont tout de même des produits chimiques dont les effets long terme restent inconnus. |

Cette recolonisation dépend cependant très largement de la nature et du volume de pétrole répandu, ainsi que du lieu de la pollution. Il existe en effet une infinité de types d'hydrocarbures susceptibles d'être déversés dans la mer. Selon son origine, le pétrole brut peut avoir une composition très différente et chaque procédé de raffinage modifie la nature des hydrocarbures. Mais une chose est sûre : ce n'est pas parce que le pétrole brut est naturel, résultat d'une accumulation millénaire d'organismes vivants (généralement du plancton et autres micro-organismes aquatiques), qu'il n'est pas nocif ! Après plusieurs millions d'années d'enfouissement sous des pressions élevées, cette matière organique se transforme en effet en molécules toxiques, tel le benzène ou le toluène, ainsi qu'en composés acides et soufrés. Par ailleurs, au-delà de leur toxicité, les hydrocarbures détruisent les écosystèmes par un effet purement physique : ils engluent toutes les espèces qu'ils touchent. En règle générale, plus le produit est constitué de fractions légères (essence, gazole, certains bruts...), plus il tue par toxicité en s'infiltrant dans toutes les cellules de l'organisme. En revanche, ces hydrocarbures sont aussi davantage susceptibles de s'évaporer dans l'atmosphère ou d'être dilués dans l'eau. C'est le cas du pétrole brut de Deepwater Horizon, dont environ la moitié disparaît par évaporation et dispersion naturelle avant d'atteindre les côtes. Ces hydrocarbures sont aussi plus facilement attaqués par des micro-rganismes appelés hydrocarbonoclastes, notamment de nombreuses espèces de bactéries, mais aussi des champignons, des levures et des microalgues. Ces organismes possèdent en effet des enzymes qui leur permettent de digérer les molécules d'hydrocarbures, le plus souvent via des phénomènes d'oxydation. À l'inverse, les fiouls lourds de l'Erika (1999) ou du Prestige (2002) ne s'évaporent pratiquement pas et sont trop denses pour être dilués ou attaqués par les micro-organismes. En contrepartie, ils sont moins toxiques : ils tuent par engluement dans les lieux où ils se déposent. Ce qui permet bien souvent à certaines zones d'échapper à la pollution, servant ainsi de point de départ pour une recolonisation de proche en proche.

Autre certitude : une fuite d'hydrocarbures en pleine mer, dont les espèces ont pour la plupart la faculté de fuir, aura bien moins d'impact qu'en milieu côtier, riche en flore et en espèces attachées à leur niche écologique. Et des nappes qui viennent s'échouer à marée haute sur une falaise tueront bien moins d'espèces que si elles se déposent à marée basse dans une mangrove ! Ainsi, lors du naufrage de l'Erika (->), dans le golfe de Gascogne, les gouttelettes et les nappes de fioul lourd sont arrivées sur les côtes bretonnes par une marée à fort coefficient. "Elles se sont déposées dans des lieux exposés aux changements de températures, au vent, à la pluie, explique Christian Hily, chercheur à l'Institut universitaire européen de la mer de Brest. Les espèces qui y résident sont plus résistantes aux aléas de la nature et peuvent donc s'en protéger, comme les patelles, qui se recroquevillent dans leur coquille, ou certains gastéropodes qui se roulent dans les failles", ajoute le biologiste, qui a suivi l'impact de cette marée noire pendant plusieurs années. Par ailleurs, ce timing inespéré offrait 15 jours d'accès aux zones engluées pour les nettoyer, en attendant le retour des grands coefficients de marée.

Autre certitude : une fuite d'hydrocarbures en pleine mer, dont les espèces ont pour la plupart la faculté de fuir, aura bien moins d'impact qu'en milieu côtier, riche en flore et en espèces attachées à leur niche écologique. Et des nappes qui viennent s'échouer à marée haute sur une falaise tueront bien moins d'espèces que si elles se déposent à marée basse dans une mangrove ! Ainsi, lors du naufrage de l'Erika (->), dans le golfe de Gascogne, les gouttelettes et les nappes de fioul lourd sont arrivées sur les côtes bretonnes par une marée à fort coefficient. "Elles se sont déposées dans des lieux exposés aux changements de températures, au vent, à la pluie, explique Christian Hily, chercheur à l'Institut universitaire européen de la mer de Brest. Les espèces qui y résident sont plus résistantes aux aléas de la nature et peuvent donc s'en protéger, comme les patelles, qui se recroquevillent dans leur coquille, ou certains gastéropodes qui se roulent dans les failles", ajoute le biologiste, qui a suivi l'impact de cette marée noire pendant plusieurs années. Par ailleurs, ce timing inespéré offrait 15 jours d'accès aux zones engluées pour les nettoyer, en attendant le retour des grands coefficients de marée.

DES ORGANISMES OPPORTUNISTES

À l'inverse, l'impact du brut de Deepwater Horizon sur les côtes de Louisiane sera bien plus catastrophique car il se déverse dans les mangroves, lieux quasi inaccessibles au nettoyage et grouillants de vie, notamment de nombreux juvéniles très sensibles à la pollution. Il faudra donc attendre que le pétrole parte seul. Ce qui pourrait prendre des dizaines d'années...

Mais quel que soit le temps que cela peut prendre, une recolonisation du milieu a toujours lieu. Et cela d'autant plus efficacement que les opérations de ramassage et de nettoyage du pétrole lui auront préparé le terrain. Ce retour à la vie dépend de l'intensité, de l'étendue et de la durée de la pollution. L'Amoco Cadiz (1978) laissa derrière lui un véritable désert, où seuls les poissons purent fuir devant le danger. "Dans ce cas, la recolonisation se fait étape par étape, en commençant par les espèces végétales les plus simples, comme les algues vertes, et en terminant par les espèces animales les plus évoluées, comme les homards", explique Christophe Rousseau, adjoint au directeur du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre). Ces espèces proviennent des zones voisines non polluées et arrivent généralement au stade juvénile.

"Dans le cas de l'Erika, des poches de vie intactes existaient entre les zones dévastées, ce qui a permis de shunter l'étape juvénile : des adultes pouvaient directement coloniser les lieux", précise de son côté Christian Hily. Les 8 premières espèces à débarquer sont de petits organismes opportunistes aux cycles courts, qui profitent du vide créé par la mort des organismes concurrents et qui tolèrent mieux des niveaux de toxicité encore importants (plancton, algues, vers polychètes). Plus étonnant : certaines espèces profitent de l'enrichissement en carbone et en hydrogène initié par la dégradation du pétrole. C'est le cas des algues vertes, qui peuvent proliférer temporairement, offrant dès lors une nourriture abondante aux crevettes et autres herbivores marins, qui à leur tour vont se multiplier... pour le plus grand plaisir des animaux au sommet de la chaîne alimentaire qui se nourrissent de ces herbivores.

UNE TOXICITÉ CHRONIQUE

UNE TOXICITÉ CHRONIQUE

"Ils n'est pas rare d'assister à un boom artificiel de la vie à la suite d'une marée noire, confirme Christophe Rousseau. Mais il s'agit là d'une chaîne alimentaire anormale et transitoire. Au bout de quelques années, l'équilibre antérieur reprend ses droits." Cependant, des complications invisibles, insidieuses, peuvent affecter la recolonisation durant plusieurs générations. De nombreux travaux ont en effet démontré que certains hydrocarbures pouvaient engendrer des lésions, des problèmes de reproduction ou des tumeurs chez les espèces les plus contaminées. C'est notamment le cas des espèces dites filtreuses, telles que les moules ou les huîtres, qui accumulent plus d'éléments toxiques, ainsi que des animaux au sommet de la chaîne alimentaire (mammifères marins), qui se nourrissent d'animaux contaminés.

À la suite du naufrage de l'Amoco Cadiz, les scientifiques ont par exemple découvert que les poissons benthiques, qui vivent sur le plancher océanique, présentaient des nécroses sur leur face ventrale. De même, plus de douze ans après l'accident de l'Exxon Valdez en Alaska (1989), des traces d'hydrocarbures toxiques restaient mesurables dans les sédiments et les plages de galets. Or, cette toxicité faible mais chronique aurait engendré des effets en cascade, notamment au sommet de la chaîne alimentaire. Des biologistes ont en particulier observé une diminution du poids des femelles des huîtriers de Bachman, ainsi qu'une réduction du nombre de leurs oufs encore durable 10 ans après la catastrophe.

On le voit, la nature parvient, vaille que vaille, à reprendre ses droits après une marée noire. Encore faut-il laisser le temps aux écosystèmes souillés de se rétablir totalement. Or, 3 ans seulement après l'Erika, le Prestige s'échouait au large de la Galice, venant souiller certaines plages qui récupéraient à peine de leurs précédentes blessures... Dans ce cas, la reprise n'en sera que longue, plus hésitante même si elle aura lieu, malgré tout.

L.B. - SCIENCE & VIE > Juillet > 2010 |

|

Incendies : la Biodiversité se Recompose avec Optimisme |

Une fois la terre carbonisée, les quelques espèces survivantes, mais surtout celles qui vivaient en lisière profitent de la situation pour recoloniser le milieu. Et cela rapidement. Los Angeles, août 2009 (->). Durant 3 semaines, la cité californienne est cernée par des feux géants d'origine criminelle. 700 km² partent en fumée, dans ce qui est l'un des incendies les plus ravageurs de ces dernières années.

Une fois la terre carbonisée, les quelques espèces survivantes, mais surtout celles qui vivaient en lisière profitent de la situation pour recoloniser le milieu. Et cela rapidement. Los Angeles, août 2009 (->). Durant 3 semaines, la cité californienne est cernée par des feux géants d'origine criminelle. 700 km² partent en fumée, dans ce qui est l'un des incendies les plus ravageurs de ces dernières années.

Chaque année, quelque 350 millions d'hectares de végétation sont ravagés par les incendies à travers le monde, dont 150 à 250 millions d'hectares de forêts tropicales, un million d'hectares en Méditerranée. Qu'ils soient d'origine humaine, comme dans 90 % des cas, spontanés, ou d'origine volcanique, les espèces vivant sur place, elles, sont carbonisés. Et pourtant, il n'y a rien là qui soit définitif. Les épisodes de terre brûlée ont beau survenir dans des conditions chaque fois particulières ou des milieux différents, un constat s'impose : le vivant parvient toujours à reprendre le dessus. Et même de façon souvent étonnamment rapide ! Certes, l'ampleur et la rapidité de cette recolonisation dépendent de l'intensité de la brûlure, du lieu et du moment de la catastrophe, ainsi que des espèces présentes sur et autour du site anéanti. Mais dans tous les cas, de mécanismes écologiques se conjuguent pour que la nature panse ses plaies : d'une part, l'expansion des espèces survivantes, et d'autre part la dispersion de nouvelles espèces issues du voisinage. C'est probablement au mont Saint Helens, dans le nord-ouest des Etats-Unis, que ces processus ont été les plus étudiés. Aujourd'hui, une forêt de conifères entoure les pieds de ce jeune volcan et sur ses flancs s'étalent des prairies vertes. Pourtant, en mai 1980, l'éruption du volcan transforma plus de 500 km² de vie exubérante en un désert de cendre et de désolation. "Au mont Saint Helens, la recolonisation de la vie a surpris tout le monde par sa vitesse et par ses mécanismes", confie Virginia Dale, qui fait partie des premiers écologues américains à s'être rendus sur place, puis à effectuer un suivi de la nature autour du volcan.

DES POCHES DE BIODIVERSITÉ

DES POCHES DE BIODIVERSITÉ

Un des résultats les plus étonnants de ce suivi a révélé l'importance des espèces survivantes. De fait, malgré les coulées de lave et les tonnes de poussières ardentes, des poches de vie ont survécu dans certains endroits, autorisant la mise en route de la première phase de la recolonisation via l'expansion d'espèces existantes (Sur une étendue de lave, des bosquets de plantes vertes ont réussi à percer ->). Un phénomène que l'on retrouve dans la plupart des incendies et des éruptions volcaniques, mais de façon plus ou moins marquée. Pour le mont Saint Helens, on peut dire que la nature établie autour du volcan a eu de la chance ce 18 mai 1980 : il restait une couverture neigeuse suffisamment importante pour protéger quelques espèces des éjections incandescentes. Et ces endroits furent ensuite de véritables îlots de végétation d'où la nature puisa la force de reconquérir le terrain perdu. Par ailleurs, certains animaux migrateurs n'étaient pas sur les lieux au moment de l'éruption, comme les saumons dont certains sont revenus l'été suivant. Tandis que d'autres animaux étaient encore bien enfouis dans leur terrier, notamment les rongeurs. Sur les 32 espèces de petits mammifères connus pour vivre autour du volcan, 14 ont ainsi survécu. De même que plusieurs végétaux dont la germination n'avait pas encore eu lieu, comme les espèces de lupin, ces fleurs qui forment des grappes colorées au printemps. Ces pionnières végétales ont joué un rôle déterminant car elles ont l'avantage de fixer et retenir l'azote, ce qui permet de fertiliser les sols. Et donc de faciliter l'installation d'autres plantes.

De fait, l'état du sol à la suite d'une catastrophe de ce type constitue un des freins majeurs au retour des végétaux. Après avoir grillé à plus de 300°C, les cellules des organismes du sol et des végétaux sont détruites, les nutriments brûlés. Et la terre devient stérile. Elle ne retrouvera sa capacité d'accueil que grâce aux apports des zones voisines moins touchées. Les plantes survivantes jouent ici un rôle clé en fournissant une matière organique capable d'accueillir d'autres espèces.

De fait, l'état du sol à la suite d'une catastrophe de ce type constitue un des freins majeurs au retour des végétaux. Après avoir grillé à plus de 300°C, les cellules des organismes du sol et des végétaux sont détruites, les nutriments brûlés. Et la terre devient stérile. Elle ne retrouvera sa capacité d'accueil que grâce aux apports des zones voisines moins touchées. Les plantes survivantes jouent ici un rôle clé en fournissant une matière organique capable d'accueillir d'autres espèces.

Toutefois, les plantes survivantes ne sont pas les seules à restaurer la fertilité des terres brûlées. Les nuages de cendre alimentent aussi le sol en minéraux, ainsi que les pluies, les fientes d'oiseaux ou encore le bois mort. Enfin, les "pluies d'insectes" ont également un rôle important, dans des proportions plus ou moins grandes selon la richesse et la distance de la source d'insectes. Durant l'été, de nombreux juvéniles d'insectes, notamment chez les araignées, se disséminent par la voie des airs. C'est l'essaimage aérien. Sur chaque hectare autour du volcan, environ 90 kg d'insectes sont ainsi déposés durant les quatre mois d'été, d'après les estimations des scientifiques ! Or en plus d'apporter de la vie et d'amorcer une chaîne alimentaire, ces insectes dont beaucoup meurent rapidement, alimentent également le sol en matière organique (matière carbonée issue des êtres vivants et composée essentiellement de carbone et d'eau mais aussi d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de phosphore, etc.).

QUELQUES ANNÉES SUFFISENT

La nature transforme un sol devenu invivable en un support capable à nouveau d'accueillir la vie en quelques années. La deuxième phase de la recolonisation peut alors s'enclencher via la dispersion de nouvelles espèces venues de l'extérieur. Si ce processus est principalement aléatoire, il dépend tout de même de certaines conditions. Le lieu de la zone à recoloniser et sa distance par rapport aux différentes populations sources susceptibles de le conquérir sont deux éléments primordiaux. Plus il est aisé et rapide de coloniser un territoire, plus le nombre d'espèces qui l'envahiront sera important. Ainsi, lorsqu'une île volcanique est sortie stérile de l'océan, entre 1963 et 1967 au large de l'Islande, la colonisation fut un peu plus compliquée : seules les graines capables d'être  transportées par les flots ou par les vents parvinrent à s'installer. Puis des oiseaux nichèrent sur cette île, baptisée Surtsey, et apportèrent avec eux quantités de nouvelles espèces végétales mais aussi animales. Quarante cinq ans plus tard, on compte 91 espèces d'oiseaux, 354 espèces d'invertébrés et 69 espèces de plantes ! Sur les pentes du volcan américain, les choses furent plus simples. Chez les végétaux, les graines les plus légères et les spores de fougères ou de mousse, représentaient les premiers colons, débarquées par le vent. Les graines ont aussi été transportées par les animaux. C'est ainsi qu'en l'espace de neuf ans, la végétation autour de ce jeune volcan recouvrait déjà environ 10 % des territoires qu'elle occupait autrefois. Aujourd'hui, les chercheurs estiment qu'elle recouvre environ 80 % des zones, avec toutefois de grandes disparités selon les endroits.

transportées par les flots ou par les vents parvinrent à s'installer. Puis des oiseaux nichèrent sur cette île, baptisée Surtsey, et apportèrent avec eux quantités de nouvelles espèces végétales mais aussi animales. Quarante cinq ans plus tard, on compte 91 espèces d'oiseaux, 354 espèces d'invertébrés et 69 espèces de plantes ! Sur les pentes du volcan américain, les choses furent plus simples. Chez les végétaux, les graines les plus légères et les spores de fougères ou de mousse, représentaient les premiers colons, débarquées par le vent. Les graines ont aussi été transportées par les animaux. C'est ainsi qu'en l'espace de neuf ans, la végétation autour de ce jeune volcan recouvrait déjà environ 10 % des territoires qu'elle occupait autrefois. Aujourd'hui, les chercheurs estiment qu'elle recouvre environ 80 % des zones, avec toutefois de grandes disparités selon les endroits.

Plus étonnant encore, ces événements à première vue catastrophiques peuvent parfois s'avérer bénéfiques pour la biodiversité. Ainsi, l'incendie du Néron, aux portes de Grenoble, avait ravagé plus de 200 hectares de végétation en 2003. Quatre ans plus tard, les zones incendiées abritaient jusqu'à deux fois plus de biodiversité végétale que les zones préservées ! En effet, en détruisant les buis et les chênes qui dominaient le paysage, le feu a libéré de la place pour de nouvelles espèces qui ne pouvaient survivre à l'ombre ou qui ne supportaient pas la concurrence avec ces végétaux. Si l'absence de compétition permet dans un premier temps à certaines espèces de s'épanouir, l'établissement d'un nombre croissant de nouveaux venus remet à l'ordre du jour les règles de concurrence. "Nous observons déjà des diminutions du nombre d'espèces de plantes dans certains endroits, avec l'apparition de plantes dominantes", précise Virginia Dale. La nature n'est donc jamais en équilibre. Son évolution est ponctuée de catastrophes pour les uns qui s'avèrent des bénédictions pour les autres.

L.B. - SCIENCE & VIE > Juillet > 2010 |

|

Explosions Nucléaires : le Vivant se Transforment sous l'effet des Radiations |

Certes, la vie continue après avoir été bombardée de radiations. Mais, parce que celles-ci frappent le génome des êtres vivants, les écosystèmes en gardent la trace. Comme à Tchernobyl, le 26 avril 1986. Le réacteur numéro quatre de la centrale Lénine explose en Ukraine, aboutissant à une zone morte dans un rayon de 30 km autour de la centrale.

Certes, la vie continue après avoir été bombardée de radiations. Mais, parce que celles-ci frappent le génome des êtres vivants, les écosystèmes en gardent la trace. Comme à Tchernobyl, le 26 avril 1986. Le réacteur numéro quatre de la centrale Lénine explose en Ukraine, aboutissant à une zone morte dans un rayon de 30 km autour de la centrale.

Dans les allées d'une ville désertée, les troncs des jeunes bouleaux plient sous le vent. Rien ne semble pouvoir altérer l'étrange sérénité qui émane de ce paysage. Rien, jusqu'à ce que se détachent à l'horizon une silhouette sombre et reconnaissable entre toute : l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl emprisonnée dans son sarcophage de béton fissuré. Considérée comme impropre à la vie humaine, la zone des 30 km entourant la centrale a été vidée de ses habitants depuis près d'un quart de siècle. Pourtant, la vie n'a pas déserté l'endroit. De manière inattendue, certaines des espèces animales et végétales semblent se jouer de la radioactivité. Même si les secrets de cette résistance échappent encore en partie aux scientifiques, plusieurs pistes se dessinent.

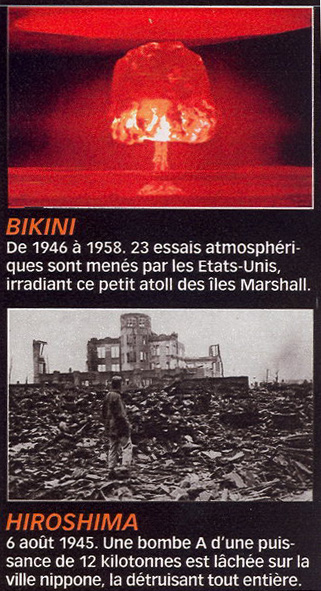

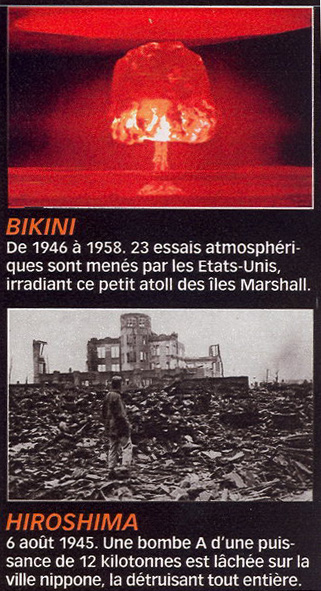

C'était il y a plus de 24 ans, le 26 avril 1986. À 1 h 23 du matin, le réacteur n°4 explose. L'incendie laisse échapper 12 milliards de milliards de becquerels, soit 30.000 fois les rejets de toutes les installations nucléaires dans le monde en une année. Un panache radioactif s'élève dans le ciel disséminant de nombreux radioéléments comme l'iode 131, le césium 137 et le strontium 90. Les vents, les pluies et la taille des particules décident des régions les plus touchées par les dépôts radioactifs. Mais une zone de 30 kilomètres autour de la centrale concentre les retombées. Tchernobyl reste aujourd'hui une explosion nucléaire unique par sa nature et son ampleur. Les bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki (->) ont bien été de terribles "flashs" de radioactivité.

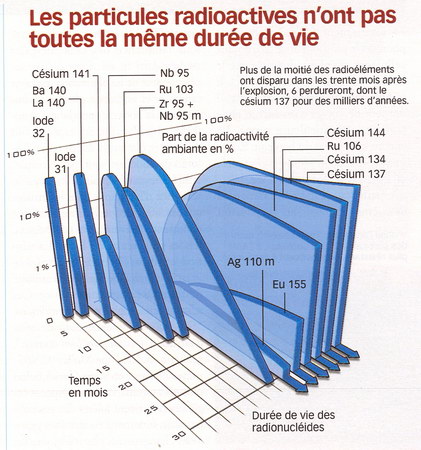

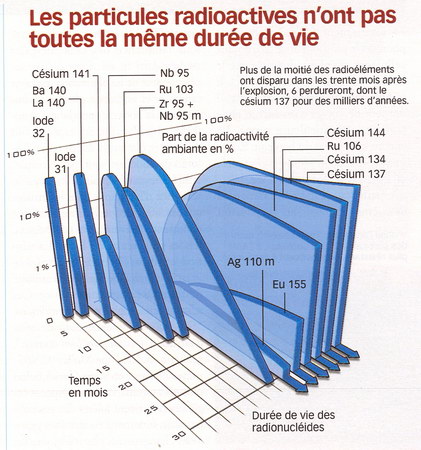

C'était il y a plus de 24 ans, le 26 avril 1986. À 1 h 23 du matin, le réacteur n°4 explose. L'incendie laisse échapper 12 milliards de milliards de becquerels, soit 30.000 fois les rejets de toutes les installations nucléaires dans le monde en une année. Un panache radioactif s'élève dans le ciel disséminant de nombreux radioéléments comme l'iode 131, le césium 137 et le strontium 90. Les vents, les pluies et la taille des particules décident des régions les plus touchées par les dépôts radioactifs. Mais une zone de 30 kilomètres autour de la centrale concentre les retombées. Tchernobyl reste aujourd'hui une explosion nucléaire unique par sa nature et son ampleur. Les bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki (->) ont bien été de terribles "flashs" de radioactivité.  Mais les radionucléides engendrés avaient une période radioactive courte. Ils ont donc très vite disparu de l'environnement. Sur les sites d'essais nucléaires (Bikini, Mururoa, désert algérien...), malgré une radioactivité résiduelle, la situation est assez proche. À Tchernobyl et dans une vaste plaine à cheval entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, le déroulé s'avère tout autre : d'abord une période de destruction massive, puis une période de lente reconquête sous le feu des rayons et cela pour des dizaines de milliers d'années en fonction de la nature des radionucléides (infographie <-).

Mais les radionucléides engendrés avaient une période radioactive courte. Ils ont donc très vite disparu de l'environnement. Sur les sites d'essais nucléaires (Bikini, Mururoa, désert algérien...), malgré une radioactivité résiduelle, la situation est assez proche. À Tchernobyl et dans une vaste plaine à cheval entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, le déroulé s'avère tout autre : d'abord une période de destruction massive, puis une période de lente reconquête sous le feu des rayons et cela pour des dizaines de milliers d'années en fonction de la nature des radionucléides (infographie <-).

Au cours de l'année qui suit l'explosion, seul le premier mois évoque partiellement le "flash" radioactif d'une bombe. Le niveau de radioactivité est à son maximum. La majorité des espèces dans les 10 kilomètres autour du réacteur est rayée de la carte. Comme dans la forêt "rousse", ainsi nommée car les pins (pinus silvestris) prirent une étrange teinte rouge avant de mourir. Au-delà, les effets sont variables selon les espèces. En une dizaine de mois, la radioactivité chute drastiquement : pour atteindre moins de 1 % de la radioactivité du premier mois. La plupart des isotopes radioactifs cesse d'irradier. Bilan : tous les animaux et tous les végétaux ne sont pas égaux face aux rayonnements. Parmi les végétaux les plus fragiles : les conifères. Parmi les plus résistants : les arbres à feuilles caduques, les herbacées, les mousses. Comment expliquer ces différences ? L'hypothèse principale repose sur la grande variabilité "anatomique" de leurs génomes. Car c'est l'ADN, base biologique du génome, qui est la cible principale du rayonnement.

L'ANATOMIE DES GÉNOMES

L'ANATOMIE DES GÉNOMES

En effet, les noyaux des atomes radioactifs possèdent un excès de neutrons et sont instables ; ils émettent donc des rayons (constitués par exemple de photons, d'électrons, de positrons...) jusqu'à retrouver une stabilité. Quand les cellules sont exposées à ces rayonnements, les molécules d'eau qu'elles contiennent se dissocient pour former des radicaux libres (OH et H) qui bombardent littéralement l'ADN. C'est ici qu'intervient l'anatomie des génofiles. Plus ils sont "compacts" (de petits chromosomes dans un petit noyau), moins ils courraient le risque d'être percuté par les radicaux. Et inversement. Ce qui expliquerait pourquoi le pin, porteur de gros noyaux cellulaires, est plus vulnérable que le bouleau au génome plus compact. Il semble que la présence d'un grand nombre de copies d'un même gène permette une meilleure survie. Là encore, c'est le cas du bouleau. Enfin, une reproduction asexuée serait aussi un gage de meilleure résistance.

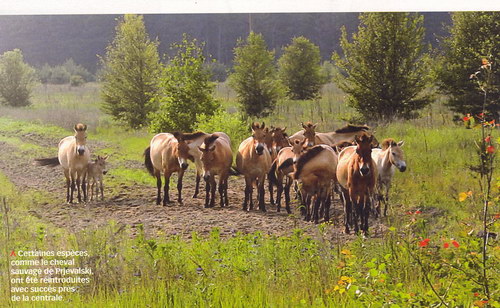

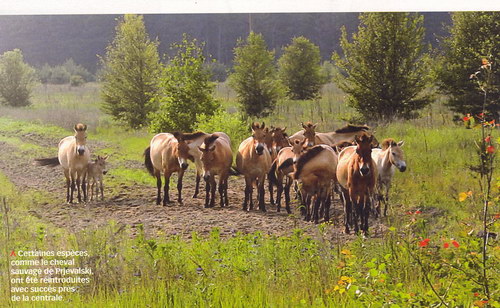

À partir de 1987 commence la deuxième période, qui se poursuit aujourd'hui : la reconquête du vivant sous l'influence des radionucléides cachés dans le sol. Poussés par un phénomène de recolonisation, certains animaux et certaines plantes reconquièrent la zone. Cependant, l'abondance et la diversité des espèces sont différentes d'avant la catastrophe. Les forêts de conifères sont, par exemple, remplacées par des prairies. Profitant de l'absence d'habitants, dans les années qui ont suivi, de gros mammifères ont commencé à revenir dans cette région, tels les sangliers ou les loups. La réintroduction par l'homme d'une espèce aussi inattendue que le cheval sauvage de Prjevalski a également réussi. Ces adaptations intriguent les scientifiques. "Si la vie est revenue dans la zone d'exclusion, c'est une vie bien étrange", souligne Anders Pape Moller (CNRS, université Pierre-et-Marie-Curie). Selon plusieurs travaux, certaines espèces végétales pourraient tolérer des environnements fortement contaminés grâce à des changements physiologiques ou biochimiques. Par exemple, dans les zones les plus contaminées, l'ADN des pins est enroulé sur lui-même grâce à une réaction chimique appelée "hyperrnéthylation". Un mécanisme de défense qui prévient l'instabilité et les anomalies du matériel génétique.

À partir de 1987 commence la deuxième période, qui se poursuit aujourd'hui : la reconquête du vivant sous l'influence des radionucléides cachés dans le sol. Poussés par un phénomène de recolonisation, certains animaux et certaines plantes reconquièrent la zone. Cependant, l'abondance et la diversité des espèces sont différentes d'avant la catastrophe. Les forêts de conifères sont, par exemple, remplacées par des prairies. Profitant de l'absence d'habitants, dans les années qui ont suivi, de gros mammifères ont commencé à revenir dans cette région, tels les sangliers ou les loups. La réintroduction par l'homme d'une espèce aussi inattendue que le cheval sauvage de Prjevalski a également réussi. Ces adaptations intriguent les scientifiques. "Si la vie est revenue dans la zone d'exclusion, c'est une vie bien étrange", souligne Anders Pape Moller (CNRS, université Pierre-et-Marie-Curie). Selon plusieurs travaux, certaines espèces végétales pourraient tolérer des environnements fortement contaminés grâce à des changements physiologiques ou biochimiques. Par exemple, dans les zones les plus contaminées, l'ADN des pins est enroulé sur lui-même grâce à une réaction chimique appelée "hyperrnéthylation". Un mécanisme de défense qui prévient l'instabilité et les anomalies du matériel génétique.

DES MÉCANISMES DE DÉFENSE

Mais il aurait des conséquences sur la morphologie et le métabolisme de ces arbres : ceux-ci sont devenus trapus, leur croissance, anarchique. "Mais, dans ce cas comme dans la plupart des cas d'évolution rapide, on ne sait pas si l'augmentation de tolérance est due à des modifications génétiques au sein de la population ou à une simple acclimatation des individus", explique Jacqueline Garnier-Laplace, chef du service d'études des radionucléides dans les écosystèmes (IRSN). Impossible de trancher sans des études sur des générations successives.

Pour la faune, les études de bonne teneur scientifique sont encore plus rares. Anders Pape Moller et son collègue américain Timothy Mousseau sont parmi les seuls à avoir obtenu des résultats reconnus sur les différences entre oiseaux migrateurs. "Nous avons montré que, parmi les espèces migratrices, les moins affectées sont celles qui possèdent les couleurs les moins brillantes et qui pondent les plus petits oufs par rapport à la taille de leur corps, poursuit Anders Moller. Alors que les pipits des arbres ne présentent pas d'anomalies notables, les fauvettes et les hirondelles ont un plumage et des oufs anormaux". Ils expliquent ces différences par l'action des antioxydants, des molécules capables de neutraliser les radicaux créés par les rayons. Les oiseaux migrateurs utiliseraient leur stock d'antioxydants pour se protéger lorsqu'ils arrivent dans la zone contaminée. Or, les hirondelles et les fauvettes consacrent l'essentiel de leurs stocks au maintien de leur plumage brillant et de leurs gros oufs. Mais ce lien entre antioxydants, radioactivité et anomalies repose sur une estimation contestée de dose de radioactivité reçue. Cependant, la plus grande controverse actuelle porte sur les seuls mammifères réellement étudiés dans la zone d'exclusion : les mulots. Après avoir disparu pendant la phase aiguë de radiation, des rongeurs venus de l'extérieur ont recolonisé la zone. Or, ces mulots immigrés semblent se porter parfaitement bien, alors qu'il s'agit d'une espèce classée parmi les plus sensibles aux rayons. En 1996, le généticien Robert Baker (Texas Tech University) a cru déceler chez eux des mutations qui auraient dû leur être fatales. Jusqu'à ce qu'il réalise que ces différences étaient dues au fait qu'il comparait deux espèces de mulots et non des membres d'une même espèce. Des scientifiques biélorusses ont depuis relancé le débat. Sans que l'affaire ne soit tranchée. Seule certitude de tous les chercheurs : la vie ne s'est pas arrêtée à Tchernobyl. Et si, en un quart de siècle, faune et flore ont repris, Tchernobyl n'a pas fini de susciter interrogations et controverses.

Pour la faune, les études de bonne teneur scientifique sont encore plus rares. Anders Pape Moller et son collègue américain Timothy Mousseau sont parmi les seuls à avoir obtenu des résultats reconnus sur les différences entre oiseaux migrateurs. "Nous avons montré que, parmi les espèces migratrices, les moins affectées sont celles qui possèdent les couleurs les moins brillantes et qui pondent les plus petits oufs par rapport à la taille de leur corps, poursuit Anders Moller. Alors que les pipits des arbres ne présentent pas d'anomalies notables, les fauvettes et les hirondelles ont un plumage et des oufs anormaux". Ils expliquent ces différences par l'action des antioxydants, des molécules capables de neutraliser les radicaux créés par les rayons. Les oiseaux migrateurs utiliseraient leur stock d'antioxydants pour se protéger lorsqu'ils arrivent dans la zone contaminée. Or, les hirondelles et les fauvettes consacrent l'essentiel de leurs stocks au maintien de leur plumage brillant et de leurs gros oufs. Mais ce lien entre antioxydants, radioactivité et anomalies repose sur une estimation contestée de dose de radioactivité reçue. Cependant, la plus grande controverse actuelle porte sur les seuls mammifères réellement étudiés dans la zone d'exclusion : les mulots. Après avoir disparu pendant la phase aiguë de radiation, des rongeurs venus de l'extérieur ont recolonisé la zone. Or, ces mulots immigrés semblent se porter parfaitement bien, alors qu'il s'agit d'une espèce classée parmi les plus sensibles aux rayons. En 1996, le généticien Robert Baker (Texas Tech University) a cru déceler chez eux des mutations qui auraient dû leur être fatales. Jusqu'à ce qu'il réalise que ces différences étaient dues au fait qu'il comparait deux espèces de mulots et non des membres d'une même espèce. Des scientifiques biélorusses ont depuis relancé le débat. Sans que l'affaire ne soit tranchée. Seule certitude de tous les chercheurs : la vie ne s'est pas arrêtée à Tchernobyl. Et si, en un quart de siècle, faune et flore ont repris, Tchernobyl n'a pas fini de susciter interrogations et controverses.

C.T. - SCIENCE & VIE > Juillet > 2010 |

|

Pourquoi la Vie Est la plus Forte |

Pour surmonter les désastres, qu'ils soient naturels ou que l'homme lui inflige, le vivant déploie des trésors d'ingéniosité. Sa meilleure arme ? La biodiversité.

Pour surmonter les désastres, qu'ils soient naturels ou que l'homme lui inflige, le vivant déploie des trésors d'ingéniosité. Sa meilleure arme ? La biodiversité.

Sur le coup, elle n'offre que peu de résistance face aux attaques d'un incendie, d'une marée noire ou d'un accident nucléaire. Mais contemplez-la quelques années ou décennies après, et la nature semble, à chaque fois, s'être miraculeusement relevée. À l'image d'un boxeur mis au tapis par un violent uppercut, mais pas K.-O. pour autant, qui se redresserait pour reprendre le combat. Ou à l'image d'un culbuto, oscillant sous la poussée, mais revenant toujours, in fine, à sa position initiale. Mais, si sa seule volonté permet au boxeur de se relever, et si le simple effet de la gravité redresse le culbuto, on peut s'interroger sur la force qui permet à la nature de reprendre le dessus après de telles agressions. Cette force, c'est la vie elle-même, tout simplement ! Car le vivant crée du vivant, avec les caractéristiques qui lui sont propres : se nourrir, croître et se reproduire. Et le vide laissé par le passage du feu, d'une tempête, ou d'une marée noire, constitue avant tout un nouvel espace à conquérir pour le vivant. C'est bien connu : la nature a horreur du vide... "Ces perturbations vont certes détruire en partie, voire annihiler, un certain nombre de populations animales, végétales ou microbiennes, détaille Eric Tabacchi, du Laboratoire d'écologie fonctionnelle à Toulouse. Mais, en même temps, cela libère des ressources exploitées auparavant par ces organismes, qui deviennent alors disponibles pour de nouveaux colonisateurs."

DES ESPÈCES OPPORTUNISTES

DES ESPÈCES OPPORTUNISTES

Et, lorsqu'il est question de territoires inoccupés, un certain nombre d'espèces animales et végétales sont particulièrement adaptées pour les coloniser en premier. Baptisées opportunistes, ces espèces se caractérisent par un cycle de vie très rapide, et la production en grand nombre d'organes de reproduction et de dissémination (appelés aussi propagules). Des spores de champignons (->), graines, ou fruits, qui seront ensuite transportés au hasard des vents ou des courants marins. Ce faisant, ces organismes multiplient leurs chances d'avoir une descendance. Il suffit de souffler sur un pissenlit (->) pour avoir une idée du potentiel de dissémination considérable de ses graines ! "Il faut avoir conscience du fait que les écosystèmes sont en permanence bombardés par des propagules animales et végétales d'espèces opportunistes", explique Eric Tabacchi. Si l'écosystème est occupé, elles ne se développeront pas ou peu, car ces espèces ne sont pas concurrentielles face aux espèces animales et végétales déjà en place depuis longtemps, qui sont, elles, mieux équipées pour exploiter cet environnement en particulier. Mais si l'écosystème est libre, ou dégradé à la suite d'une perturbation, les espèces opportunistes en seront les pionnières. Elles permettront ensuite le rétablissement progressif d'un écosystème plus mature par le jeu des successions écologiques. "L'opportunisme peut donc être vu comme une adaptation d'ordre quantitatif du vivant aux perturbations subies par les écosystèmes", poursuit Eric Tabacchi. Lorsque ces perturbations reviennent régulièrement, au point de faire partie intégrante de l'histoire évolutive d'un écosystème, des adaptations plus spécifiques émergent chez certaines espèces. Les exemeples les plus frappants se rencontrent dans la multitude d'adaptations déployées par le vivant pour faire face aux incendies. La panoplie des réponses allant de la simple résistance au feu, à l'instar de cette épaisse écorce dont le chêne-liège a fini par s'envelopper, à la pure dépendance. Car certaines espèces, dites pyrophiles, ont même besoin du passage d'un incendie pour se reproduire. "La chaleur dégagée par le feu permet par exemple l'éclatement des cônes du pin d'Alep, et la dispersion de ses graines, révèle John Thompson, du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, à Montpellier. Pour d'autres végétaux, comme les cistes, un arbuste du pourtour méditerranéen, la chaleur de l'incendie permet de lever la dormance des graines présentes dans le sol". Provoquant ainsi leur germination, parfois après des dizaines d'années de mise en veille. Plus fort encore : les incendies peuvent donner le signal de la reprise par le biais de molécules baptisées karrikines, présentes en très faible concentration dans la fumée des incendies, et qui ont la capacité de stimuler la germination des graines de la plupart des espèces végétales existantes !

Et que dire de l'adaptation au feu de certaines espèces végétales (notamment les eucalyptus), dont la seule présence, du fait de leur haut degré de combustibilité, favorise carrément la survenue d'incendies. "Une fois envahi par des pyrophytes, un maquis brûle régulièrement, constate ainsi Denis Couvet, écologue au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Les pyrophytes maintiennent l'écosystème dans un état de perturbation dont ils dépendent pour survivre". Pour l'eucalyplus, qui renaît facilement après l'incendie, c'est une bonne occasion de se débarrasser des concurrents...

DES AGRESSIONS TROP RÉCENTES

DES AGRESSIONS TROP RÉCENTES

Hormis nombre de végétaux, il existe aussi des insectes dont la survie dépend étroitement des incendies. Melanophila accuminata (->) en est un cas remarquable : les larves de ce coléoptère ne se développent en effet que dans des troncs d'arbres fraîchement brûlés. Afin d'assurer sa descendance, l'insecte se précipite donc dans les zones d'incendie dès que ceux-ci se déclarent. Pour les repérer, il dispose sur le thorax de capteurs de rayonnement infrarouge lui permettant de détecter la chaleur des feux, et dans ses antennes, de capteurs sensibles à certaines molécules issues de la combustion du bois, notamment des phénols. M. accuminata peut ainsi parcourir des dizaines de kilomètres pour profiter d'une belle flambée !

À voir cette étonnante capacité d'adaptation du vivant à ce qui, de prime abord, nous apparaît comme des catastrophes écologiques par excellence, impossible de ne pas se demander si les perturbations directement associées à l'activité humaine se traduisent, elles aussi, par des réponses spécifiques du vivant. "Les écosystèmes ont toujours fait l'expérience des incendies, et ont disposé de millions d'années d'évolution pour s'y adapter, rappelle Roger Del Moral, spécialiste de la réponse des écosystèmes aux catastrophes naturelles (université de Washington, Etats-Unis). Ils n'ont en revanche aucune histoire évolutive avec les marées noires, la contamination par des radionucléides, ou la pollution de l'environnement par des métaux lourds"... Ces agressions sont en effet trop récentes (à l'échelle de l'évolution...), et, malgré l'impression donnée par la multiplication des cas aux quatre coins de la planète, trop peu fréquentes, pour constituer une pression de sélection sur les écosystèmes.

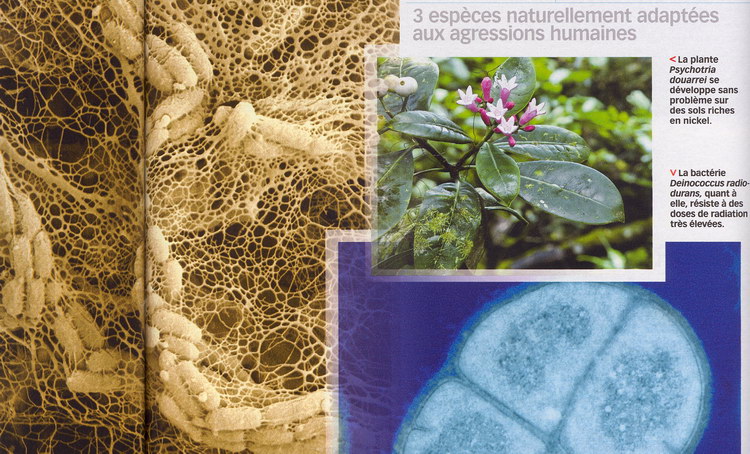

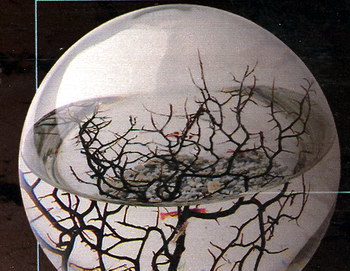

Certains organismes vivants semblent pourtant étonnamment adaptés aux pollutions engendrées par l'homme. C'est particulièrement le cas de la bactérie Alcanivorax borkumensis (à g. ->), découverte en 1998, et qui se nourrit presque exclusivement... d'hydrocarbures ! Pratiquement indétedable, quoique présente, dans les environnements non pollués, A. borkumensis prolifère en cas de marée noire, jusqu'à devenir l'espèce dominante parmi les bactéries dégradant le pétrole. L'analyse de son génome en 2006 a permis de mettre en lumière la panoplie d'enzymes (des alcanes hydroxylases) que cette bactérie peut produire pour oxyder une large gamme d'hydrocarbures (à chaînes courtes ou longues). De plus, A. borkumensis sécrète des tensio-actifs qui facilitent l'émulsification du pétrole (c'est-à-dire  l'obtention d'un mélange de pétrole et d'eau), favorisant ainsi sa biodégradation. Tout aussi surprenantes sont ces centaines d'espèces de végétaux capables de se développer sur des sols pollués par des métaux lourds (zinc, nickel, cadmium, chrome...).

l'obtention d'un mélange de pétrole et d'eau), favorisant ainsi sa biodégradation. Tout aussi surprenantes sont ces centaines d'espèces de végétaux capables de se développer sur des sols pollués par des métaux lourds (zinc, nickel, cadmium, chrome...).

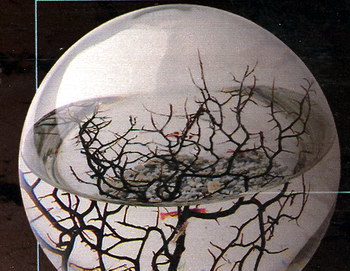

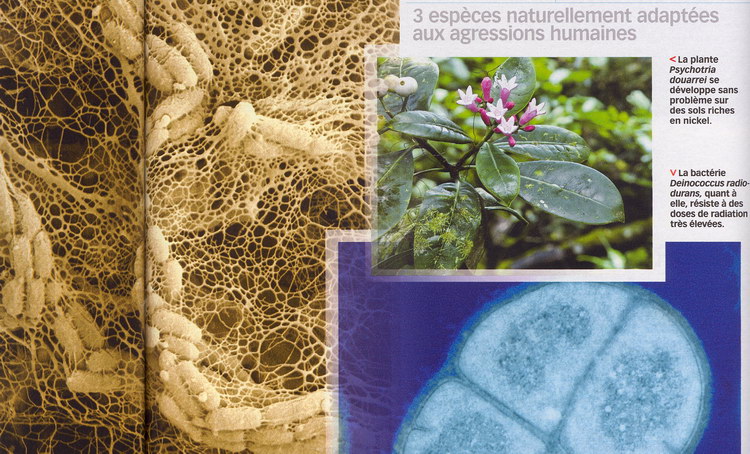

UNE INCROYABLE RÉSISTANCE

Telle Psychotria douarrei (->), une plante endémique de la Nouvelle-Calédonie, qui accumule dans ses feuilles le nickel présent dans le sol. Son secret ? Elle dispose de gènes codant pour des acides organiques qui, libérés dans le sol au niveau des racines, vont former un complexe avec le nickel, rendant ce dernier non toxique pour la plante. Enfin, comment ne pas être fasciné par l'incroyable résistance aux radiations de la bactérie Deinococcus radiodurans (->), qui peut supporter des doses 2000 fois supérieures à ce que peut endurer un être humain. Ces trois exemples sont toutefois trompeurs, car ce ne sont ni les marées noires, ni les rejets des hauts-fourneaux, ni Tchernobyl, qui sont à l'origine de ces adaptations... Mais plutôt des situations naturelles analogues, auxquelles la vie a eu tout le temps de se confronter : fuites d'hydrocarbures au fond des océans dans le premier cas, et sols issus de roches naturellement riches en métaux, dans le second. Quant à D. radiodurans, sa résistance aux rayonnements ionisants proviendrait plutôt de sa résistance à la dessiccation, un phénomène qui endommage l'ADN de façon comparable aux radiations. Les mécanismes très efficaces de réparation de l'ADN développés aux cours de l'évolution chez D. radiodurans pour faire face à un environnement sec le mettent à l'abri des effets des rayons. Pour autant, s'ils ne doivent rien à l'homme, ces trois exemples illustrent bien, à l'instar des organismes extrêmophiles qui colonisent les recoins les plus inhospitaliers de la planète, la capacité du vivant à s'adapter à son environnement quel qu'il soit. C'est-à-dire sa capacité à être façonné en réponse aux contraintes du milieu dans lequel il évolue. Le moteur de cette plasticité étonnante ? Il est à chercher dans la variabilité génétique qui est générée au hasard des mutations, des imperfections de la réplication de l'ADN, ou de la reproduction sexuée. De quoi engendrer une infinité de caractères, qui seront passés au crible de la sélection naturelle, par laquelle la nature retiendra les plus adéquates.

QUELLES FORME DE BIODIVERSITÉ SOUTIENT LES ÉCOSYSTÈMES ? QUELLES FORME DE BIODIVERSITÉ SOUTIENT LES ÉCOSYSTÈMES ?

Malgré une faible diversité d'espèces, les forêts boréales ont une forte capacité à se relever après une perturbation.

"Si la biodiversité est, selon les écologistes, la clé de la remise sur pied de la nature après une forte perturbation, encore faut-il définir quel aspect de celle-ci est le plus important. Car la biodiversité recouvre une quantité de notions différentes : diversité du nombre d'espèces d'animaux et de végétaux, diversité génétique au sein des populations d'une espèce donnée, diversité des fonctions réalisées par les espèces en ce qui concerne les flux de matières et d'énergie au sein de l'écosystème, diversité des écosystèmes eux-mêmes... En théorie, un écosystème hébergeant un grand nombre d'espèces dispose de meilleurs gages pour faire face aux agressions, car il s'y trouvera statistiquement plus d'espèces résistant à un incendie, une tempête ou une inondation... Mais, ce n'est pas toujours le cas ! Le meilleur exemple en est la forêt de pins boréals, qui présente une faible diversité (une, deux ou trois espèces d'arbres contre des centaines à l'hectare pour la forêt amazonienne), mais dispose d'une grande capacité à se remettre des perturbations (notamment les incendies répétés). Celle-ci leur viendrait d'une grande variabilité génétique intraspécifique, qui lui offre une tolérance face à une palette de conditions environnementales. La reconnaissance des facteurs influençant la résilience des écosystèmes est une des pistes permettant de mieux orienter les politiques de préservation de la biodiversité. |

UNE SIXIÈME EXTINCTION ?

Mais il arrive parfois que la capacité d'adaptation d'une espèce soit dépassée, par un changement trop intense ou trop brusque de l'environnement. Celle-ci disparaît alors. Pour autant, la perte d'individus, de populations, d'espèces, voire d'écosystèmes entiers ne signifie en rien la disparition de la vie elle-même... L'histoire de la vie sur notre planète en témoigne : pendant 4 milliards d'années, elle s'est perpétuée de manière ininterrompue, sous des formes différentes. Elle a pourtant été menacée à maintes reprises de disparaître de la surface de la Terre. Astéroïdes géants, éruptions volcaniques à l'échelle d'un continent, déstabilisation du climat à l'échelle de la planète ont, tour à tour, failli mettre un terme à sa permanence. Dans les archives de la Terre, les paléontologues ont ainsi exhumé 5 grandes extinctions, chacune ayant causé la disparition de la majorité des espèces animales et végétales présentes à l'époque. Mais chacune fut suivie, quelques millions d'années après, par l'apparition de nouvelles espèces, généralement plus complexes que celles qui les précédaient.

La plus importante phase de diversification du vivant que la Terre ait connue, "l'explosion cambrienne", qui a eu lieu il y a environ 540 millions d'années, serait ainsi à mettre sur le compte de la fin de l'épisode de Terre "boule de neige", une période prolongée de glaciation généralisée. Après cette phase de sommeil forcé, probablement à l'abri dans les profondeurs des océans, la vie a eu à sa disposition d'innombrables niches écologiques à coloniser. Une situation particulièrement propice à l'apparition de nouvelles espèces. L'explosion du Cambrien a ainsi vu l'émergence de tous les modèles d'organisation animale que l'on retrouve actuellement.

Aujourd'hui, de nombreux biologistes pensent que la vie est en route pour sa sixième extinction, sous l'effet du réchauffement climatique et des perturbations environnementales engendrées par l'activité humaine. Cela peut paraître paradoxal, car "en théorie, une perturbation génère de la diversité dans les écosystèmes, remarque Denis Couvet. Mais le taux de perturbations liées à l'homme est probablement trop élevé pour avoir un effet positif. Or, ce qui permet aux écosystèmes de se redresser après des perturbations, c'est justement la biodiversité. C'est bien cela l'enjeu majeur autour de sa préservation". En théorie, plus il y a d'espèces différentes, plus il y a de chances d'avoir des individus capables de prospérer dans le nouvel écosystème et de rétablir les chaînes trophiques nécessaires à son bon fonctionnement. La biodiversité serait en quelque sorte l'assurance-vie des écosystèmes face aux agressions extérieures, naturelles ou artificielles. L'érosion de la biodiversité place donc les écosystèmes face au risque de ne pas se relever des multiples perturbations liées à l'homme. "Cependant, l'espace ne restera pas vide si on supprime un écosystème, il y en aura toujours un autre qui prendra sa place, remarque Eric Tabacchi. Aura-t-il les mêmes attributs ? Rendra-t-il les mêmes services écologiques ? On ne peut pas le dire"...

DES SUITES IMPRÉVISIBLES

Si jusqu'à présent Dame nature a semblé reprendre le dessus après chaque agression, il faut donc avoir conscience que les écosystèmes ne vont pas éternellement retrouver leur intégrité après les perturbations que nous engendrons. Ce qui pourrait avoir des conséquences, encore difficilement prévisibles, pour l'homme qui en dépend... Mais, on l'a vu, à la vulnérabilité parfois extrême des constituants du vivant (individus, espèces ou écosystèmes) est associée une surprenante robustesse du vivant lui-même. Avec ou sans nous, la vie devrait encore habiter notre planète pour quelques milliards d'années... "La vie ne disparaîtra pas, sauf en cas de disparition physique du système, pense Eric Tabacchi. À moins qu'il n'existe une perturbation ultime pour détruire les fondements de la vie : l'ADN"...

B.B. - SCIENCE & VIE > Juillet > 2010 |

|