Les Galaxies les Plus Lointaines : l'Âge Sombre de l'Univers |

Cette Galaxie a Quasiment l'Âge du Big Bang |

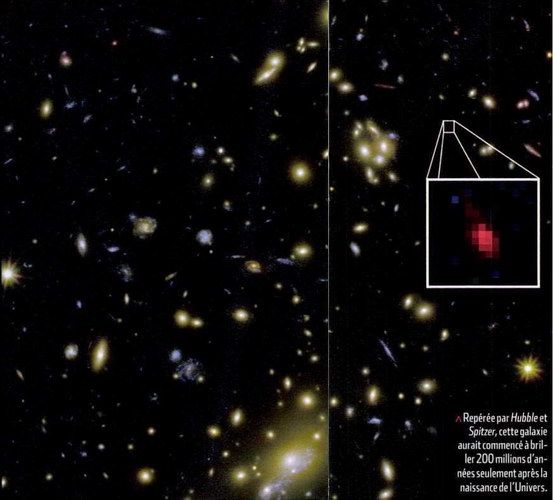

Elle brillait il y a 13,2 milliards d'années. Soit à peine 500 millions d'années après le big bang. Cette galaxie, la plus ancienne jamais observée, se serait même formée 200 millions d'années seulement après la naissance de l'Univers.

Elle brillait il y a 13,2 milliards d'années. Soit à peine 500 millions d'années après le big bang. Cette galaxie, la plus ancienne jamais observée, se serait même formée 200 millions d'années seulement après la naissance de l'Univers.

En théorie, les télescopes ne permettent pas de voir des objets aussi anciens. Mais la gravité au voisinage de certains amas de galaxies est tellement puissante qu'elle fait dévier la lumière, offrant la possibilité de zoomer sur les zones du ciel situées derrière ces amas, à la manière d'une loupe déformante. C'est cet effet dit de "lentille gravitationnelle" qu'a utilisé l'équipe internationale ayant dirigé les recherches, avec l'aide des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer. Selon les astrophysiciens, la découverte de cette galaxie indique que le taux de formation d'étoiles devait, dès les premières centaines de millions d'années qui ont suivi le big bang, être a son maximum. C'est le rayonnement ultraviolet émis par ces premières étoiles qui expliquerait "l'ionisation" du gaz intergalactique : autrement dit, le fait que le gaz dans lequel baignait l'Univers juste après le big bang - neutre, formé d'atomes d'hélium et d'hydrogène - se soit chargé electriquement.

A.D. - SCIENCE & VIE > Décembre > 2012 |

Flambée d'Étoile au Début de l'Univers |

C'est l'une des plus lointaines galaxies connues. Sa lumière a mis 12,9 milliards d'années à nous parvenir.

C'est l'une des plus lointaines galaxies connues. Sa lumière a mis 12,9 milliards d'années à nous parvenir.

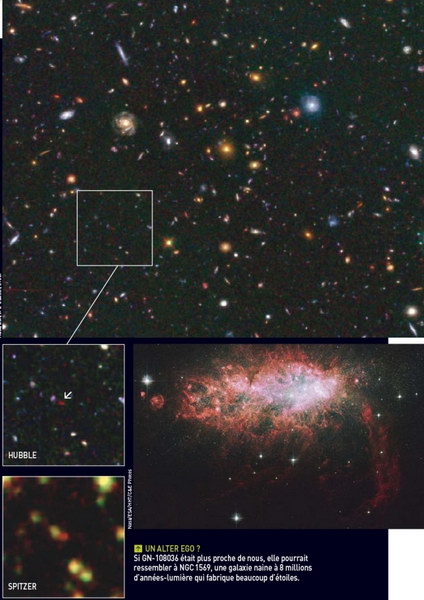

Nous la voyons donc telle qu'elle était quand l'Univers n'avait que 750 millions d'années. De plus, GN-108036 est une formidable fabrique d'étoiles, comme vient de le montrer une équipe nippo-américaine grâce aux télescopes spatiaux Hubble et Spitzer.

AUX CONFINS DE L'UNIVERS : Découverte avec les télescopes Subaru et Keck, installés à Hawaï, la galaxie GN-108036 (en haut) est si ténue et lointaine que son rayonnement visible est indétectable par Hubble.

UNE TACHE ROUGE POUR HUBBLE : C'est dans l'infrarouge (à 1,6 micron de longueur d'onde) que GN-108036 apparaît sur cette image du télescope spatial Hubble (milieu). Ici, les longueurs d'onde du domaine visible sont codées en bleu et en vert, et celle de l'infrarouge en rouge.

SPITZER RÉVÈLE SES FLAMBÉES D'ÉTOILES : Toujours dans l'infrarouge, mais à des longueurs d'onde supérieures, GN-108036 apparaît bien plus brillante au satellite Spitzer (en bas). Ceci trahit une intense formation stellaire (30 à 100 masses solaires par an, contre 1 pour la Voie lactée). Le rayonnement ultraviolet de ses étoiles jeunes et massives, extrêmement lointaines, est en effet décalé dans l'infrarouge par l'expansion de l'Univers.

CIEL & ESPACE > Février > 2012 |

Le VLT est remonté Jusqu'à l'Âge Sombre de l'Univers |

Elle a pour nom UDFy-38135539, et c'est la galaxie la plus distante jamais observée !

Elle a pour nom UDFy-38135539, et c'est la galaxie la plus distante jamais observée !

En octobre dernier, une équipe européenne d'astronomes a publié dans la revue Nature les résultats d'une observation vertigineuse : ils ont réussi à capter l'infime lueur d'une galaxie située à une distance de 13,1 milliards d'années-lumière de la Terre. Et, comme en astronomie, qui regarde au loin remonte le temps, ils ont par la même occasion pu "voir" l'Univers tel qu'il était il y a 13,1 milliards d'années, soit seulement 600 millions d'années après le big bang. À cette époque, il sortait à peine de "l'âge sombre" : après s'être dilaté et refroidi, l'Univers venait juste de donner naissance aux premières étoiles, et les galaxies, à peine formées, baignaient encore dans un épais brouillard d'hydrogène et d'hélium. C'est le télescope spatial Hubble qui avait détecté les premières traces de cette galaxie lointaine en 2009.

Mais pour confirmer sa distance, il fallait collecter assez de photons (particules de lumière) pour en dresser le spectre lumineux. Seize heures d'observations avec le Very Large Telescope (VLT), au Chili, ont été nécessaires pour que la lumière s'accumule, photon par photon, sur les détecteurs.

CAPACITÉS MAXIMALES

Et ce n'est pas seulement une limite cosmologique, celle de l'âge sombre, qui a été atteinte, c'est aussi une limite technique, celle des télescopes actuels. Pour Nicole Nesvadba, de l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, qui a participé à l'étude : "On ne pourra pas aller plus loin. On a poussé au maximum les capacités du plus sensible des détecteurs existants". Pour assister à la naissance des premières étoiles... voire sonder le néant, à savoir l'âge sombre, pas le choix : il faudra attendre la prochaine génération de télescopes, aux alentours de 2015.

M.F. - SCIENCE & VIE > Janvier > 2011 |

La Galaxie la Plus Lointaine a été Repérée |

Baptisée UDFy-38135539, elle se situe à 13,1 milliards d'années-lumière de nous, soit à une encablure du big bang ! Et difficile de trouver mieux... Cette très vieille galaxie (cercle) se cachait dans un cliché d'Hubble pris en 2004.

Baptisée UDFy-38135539, elle se situe à 13,1 milliards d'années-lumière de nous, soit à une encablure du big bang ! Et difficile de trouver mieux... Cette très vieille galaxie (cercle) se cachait dans un cliché d'Hubble pris en 2004.

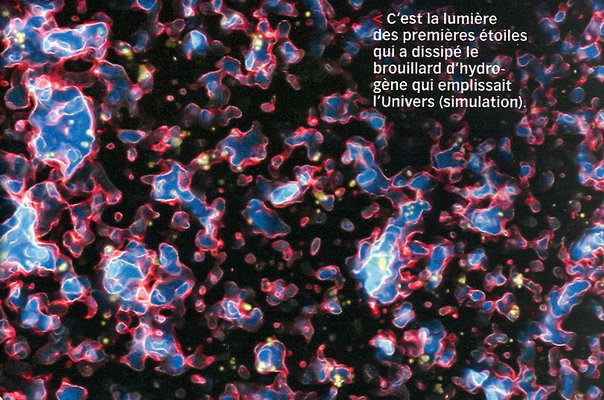

La galaxie UDFy-38135539 n'est qu'un minuscule point sur cette portion du Hubble Ultra Deep Field. Elle est vue telle qu'elle était alors que l'Univers était en phase de "réionisation", c'est-à-dire, lorsque le rayonnement des premières galaxies - dont elle fait partie - dissipait l'hydrogène qui baignait l'Univers (simulation).

C'est une minuscule tache rougeâtre, d'une telle pâleur qu'elle en est quasi invisible... Elle attendait les astronomes depuis 2004, cachée au milieu de dix mille galaxies dans une image du ciel prise par le télescope spatial Hubble et appelée Hubble Ultra Deep Field. Il faut dire que l'éclat de UDFy-38135539 est un milliard de fois plus faible que la plus pâle étoile visible à l'il nu. Mais l'équipe européenne de Matthew Lehnert a convaincu l'Observatoire européen austral (ESO) de mobiliser l'un des quatre miroirs du Very Large Telescope (Chili) deux nuits entières pour capter, une à une, les particules de lumière provenant de cette galaxie et mesurer sa distance. Pour être exact, c'est son "décalage spectral" que les astrophysiciens, ont mesuré : la lente dérivé en longueur d'onde de sa lumière, due à l'expansion de l'Univers, durant les milliards d'années de voyage de l'onde lumineuse jusqu'à la Terre.

Verdict : UDFy-38135539 se trouve à 13,1 milliards d'années-lumière de nous, une distance prodigieuse ! On estime aujourd'hui que l'Univers a 13,7 milliards d'années. La galaxie UDFy-38135539 est donc observée telle qu'elle existait voici 13,1 milliards d'années, soit 600 millions d'années seulement après le big bang. Certes, ce n'est pas la toute première galaxie. Mais les astronomes n'iront probablement pas beaucoup plus loin dans les années qui viennent, car il faudrait mobiliser Hubble ou le VLT trente ou cent nuits d'affilée. Ils attendent la prochaine génération de télescopes, comme le James Webb Space Telescope (JWST) dans l'espace vers 2014, ou l'European Extremely Large Telescope (E-ELT) sur Terre, aux alentours de 2018.

L'Univers n'avait pas plus de 600 millions d'années, mais la galaxie UDFy-38135539 existait déjà. Elle n'est pas seulement la plus lointaine galaxie connue. Elle est aussi l'une de celles qui ont dissipé le brouillard d'hydrogène neutre rendant alors l'Univers opaque. Le rayonnement ultraviolet de ses premières galaxies a en effet "soufflé" peu à peu le gaz résiduel du big bang.

S.B. - SCIENCE & VIE > Décembre > 2010 |

Un Astre Étrange dans le tout Jeune Univers |

à peine 800 millions d'années après le big bang, un objet céleste de 55.000 années-lumière de diamètre était déjà formé.

à peine 800 millions d'années après le big bang, un objet céleste de 55.000 années-lumière de diamètre était déjà formé.

Le mystérieux objet Himiko (->), l'un des plus lointains qui soient, a été observé par une armada de télescopes (Keck, Subaru, Ukirt, VLA et Magellan) et de satellites (Spitzer et XMM-Newton).

Faute d'en savoir davantage sur sa nature, les astronomes japonais, anglais et américains qui l'on découvert l'on nommé Himito, du nom d'une reine nippone légendaire.

S'agit-il d'un nuage de gaz ionisé par un trou noir supermassif, d'une galaxie primordiale, ou d'une collision de galaxies ? Impossible de le savoir pour l'instant, mais distante de 12,9 milliards d'années-lumière, a la taille des galaxies actuelles...

CIEL & ESPACE > Juin > 2009 |

L'Astre le plus Lointain jamais Observé |

S.B. - SCIENCE & VIE > Novembre > 2006 |