Limiter le Réchauffement à 2°C ne Suffira Pas |

Ne pas exéder une hausse des températures de plus de 2°C par rapport à 1850 : tel est le mot d'ordre qui fait consensus dans la lutte contre le réchauffement. Sauf que cet objectif s'avère non seulement trompeur, mais obsolète. Explications.

Ne pas exéder une hausse des températures de plus de 2°C par rapport à 1850 : tel est le mot d'ordre qui fait consensus dans la lutte contre le réchauffement. Sauf que cet objectif s'avère non seulement trompeur, mais obsolète. Explications.

C'est un chiffre devenu une sorte de nombre d'or. de la lutte contre le réchauffement climatique. Un chiffre qui sera au cour des négociations lors de la conférence sur le climat qui se tiendra à Copenhague en décembre, et qui a déjà mis d'accord tous les dirigeants du GS. Lesquels ont, pour la première fois, formellement déclaré début Juillet que le monde ne devait pas dépasser sa valeur. Ce chiffre quasi magique qui fait tant parler de lui ? Il est simple à retenir : 2°C. Plus précisément, 2°C au-dessus du niveau de température de l'ère préindustrielle (avant 1850). De l'avis du Conseil de l'Union européenne, suivi par les gouvernements d'une centaine de pays, ce serait en effet le niveau de réchauffement qui permettrait de satisfaire l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, signée à Rio en 1992. À savoir "empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique". Un chiffre vital, et pourtant : en dépit de son apparente simplicité et de l'unanimité qui l'entoure, ce chiffre ne tiendra pas, dans la réalité, ses promesses.

En premier lieu, parce qu'il n'existe pas une définition univoque de ce qui est "dangereux" lorsqu'il s'agit du protéiforme changement climatique. "Cette notion de 'dangereux' n'a pas de sens globalement, mais à l'échelle d'une région, d'un secteur ou d'un groupe, explique Stephen Schneider, climatologue de l'université Stanford (Etats-Unis) et l'un des principaux auteurs du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Si vous êtes Inuit et que votre civilisation est menacée par la fonte de la banquise, ou si vous habitez dans les Andes et dépendez de glaciers qui s'amenuisent, vous percevez déjà la situation actuelle comme dangereuse, sans avoir à attendre que le réchauffement ait atteint les 2°C. Mais si vous êtes fermier dans le Kansas ou dans le centre de la France, vous pourrez supporter quelques degrés de plus avant de perdre votre agriculture." Déjà dangereux pour les uns, pas encore pour les autres... Le caractère hétérogène des impacts du réchauffement global rend la définition d'une cible commune délicate et l'obtention d'un consensus politique sur les mesures à prendre d'autant plus difficile.

Deuxièmement, cet objectif de 2°C est trompeur. Tel qu'il est généralement présenté par les décideurs et les médias, il donne l'impression de constituer une limite au-dessous de laquelle les changements climatiques seront mineurs. Ce qui est faux. "Aucun scientifique ne considère que cette température constitue un seuil tel que sous 2°C tout va bien, et qu'à 2,1°C le monde est détruit, ajoute Stephen Schneider. Il y aura déjà d'importants dégâts avec un réchauffement de 1,5°C, alors que certains systèmes se porteront encore bien avec 2,5°C de plus..." Cette valeur doit donc plutôt être comprise comme une limitation de vitesse sur une autoroute : rouler au-dessous de 130 km/h est obligatoire, mais n'assure en aucun cas de ne pas avoir d'accident... Si cette cible ne représente pas un pivot autour duquel le réchauffement basculerait d'un caractère inoffensif à un caractère dangereux, son choix suit cependant une logique scientifique : plus le réchauffement sera important, plus les impacts seront sévères et les coûts d'adaptation élevés. Et - troisième point - c'est justement sur le terrain des impacts associés à une élévation de température de 2°C que se situe maintenant le plus sérieux défaut de cet objectif. Car, sur la base des observations de ces dernières années, les scientifiques estiment désormais qu'un réchauffement de cette ampleur s'accompagnerait de bien plus de dégâts que ce que l'on imaginait à l'époque où cette valeur a été choisie. "Aujourd'hui, tout le monde oublie que cet objectif de 2°C a été défini en juin 1996, sur la base des informations contenues dans le deuxième rapport du Giec, publié un an auparavant", rappelle Jean-Pascal van Ypersele, climatologue de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et rapporteur du chapitre consacré aux principaux points de vulnérabilité dans le quatrième rapport du Giec, publié en 2007.

HIER "MODÉRÉS", AUJOURD'HUI "SUBSTANTIELS"

HIER "MODÉRÉS", AUJOURD'HUI "SUBSTANTIELS"

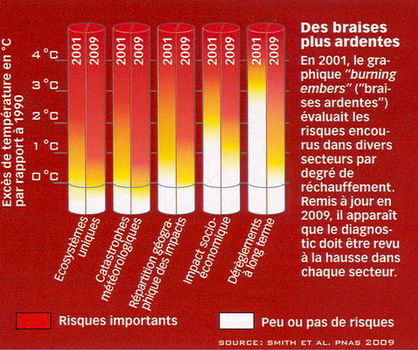

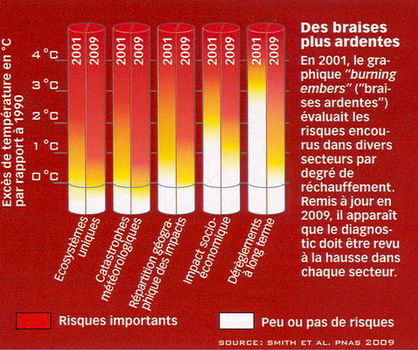

Or, au cours de la dernière décennie, la multiplication et l'intensification des phénomènes associés aux changements climatiques ont conduit les chercheurs à revoir sensiblement leur copie. Dans un article publié en février, une vingtaine de scientifiques ont ainsi remis à jour le fameux diagramme dit "burning embers" ("braises ardentes", ->). Présenté en 2001 dans le troisième rapport du Giec, il résumait de manière synthétique et qualitative l'évaluation des risques associés à chaque degré de réchauffement supplémentaire. La conclusion de cette réévaluation des risques ? "Dans chacune des catégories considérées, le diagnostic est plus grave que ce que l'on écrivait en 2001", résume Jean-Pascal van Ypersele, coauteur de l'article. Par exemple, le risque pour les systèmes uniques (écosystèmes polaires, récifs coralliens, points chauds de la biodiversité, mais aussi petits Etats insulaires ou communautés indigènes), et le risque d'événements extrêmes (sécheresses, cyclones, vagues de chaleur, inondations) sont désormais considérés comme "substantiels" pour un réchauffement d'environ 1°C par rapport au niveau préindustriel. Alors que, en 2001, cette même transition entre risque modéré et risque substantiel était placée entre + 2 et + 3°C.

C'est qu'entre-temps le monde a été marqué par la canicule de 2003, qui a tué 70.000 personnes en Europe, le très coûteux ouragan Katrina, qui a dévasté le sud des Etats-Unis en 2005, ou encore le cyclone Nargis en 2008 et ses près de 140.000 morts ou disparus en Birmanie. Autant de catastrophes qui ont démontré le haut degré de vulnérabilité des populations face à ces événements extrêmes. "Bien sûr, aucun événement isolé ne prouve le réchauffement global, convient Stephen Schneicler, également coauteur de l'article. Mais quand on regarde la tendance systématique de l'ensemble, il nous a paru justifié de dire que les impacts par degré de réchauffement seraient plus sévères qu'on ne le pensait." Parmi les risques inquiétants, il existe celui de franchir certains points de non-retour, c'est-à-dire des seuil à partir desquels une faible variation de la température peut provoquer d'immenses bouleversements à plus long terme : fonte de la banquise, des calottes glaciaires arctique et antarctique, ou arrêt du Gulf Stream. Considéré comme très "faible" en 2001 pour une augmentation de température de 2°C, ce risque de basculement est désormais classé "modéré". "Cependant, si on en sait assez pour dire que ces points de non-retour existent, nous n'en savons pas assez pour donner la température précise à partir de laquelle ils vont être franchis", reconnaît Stephen Schneider.

À la lumière de cette nouvelle analyse des risques, la cible de 2°C tant martelée s'effrite franchement. Jean-Pascal van Ypersele va même plus loin : "Si, d'une certaine manière, le rapport du Giec de 2001 apportait une justiflcation a posteriori au choix de 2°C effectué par l'Europe en 1996, la mise à jour de l'analyse des risques suggère en revanche que cette cible est trop élevée d'un demi-degré." 1,5°C : serait-il mieux d'estimer cette cible comme plus "sécurisante" ?

UN NIVEAU DE CO2 À NE PAS DÉPASSER

UN NIVEAU DE CO2 À NE PAS DÉPASSER

C'est ce que pensent aujourd'hui les représentants de l'Alliance des petits États insulaires, qui regroupe une cinquantaine d'entre eux dans le monde, particulièrement menacés par l'élévation du niveau des mers (dont les îles Tonga, Tuvalu, les Seychelles, ou la Barbade).

Ces États ne sont pas les seuls à militer en faveur d'objectifs plus ambitieux. Ainsi, l'Américain James Hansen, directeur du Nasa Goddard Institute for Space Studies, s'est-il affranchi de la réserve adoptée par la communauté des climatologues. Dans un article publié en 2008, il estime en effet que, "si l'humanité souhaite préserver une planète similaire à celle sur laquelle les civilisations se sont développées et à laquelle la vie est adaptée, le dioxyde de carbone devrait être réduit de sa valeur actuelle de 385 parties par million (ppm) à 350 ppm au plus, et probablement moins". Plutôt que de déterminer une température à ne pas dépasser, James Hansen s'est donc employé davantage à fixer une limite à la concentration en CO2 atmosphérique, le principal responsable de l'augmentation de l'effet de serre, et donc du réchauffement. Ce qui justifie ce choix ? "Nous avons cherché à savoir quel était le niveau de CO2 dans l'atmosphère la dernière fois qu'il n'y a pas eu de glace au Groenland dans l'histoire de la Terre, et nous estimons que c'était autour de 350 ppm, explique Valérie Masson-Delmotte, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE). Donc, si on veut être sûr de ne pas entraîner une réaction importante et persistante de déglaciation du Groenland, il ne faudrait pas dépasser cette valeur. Conclusion : nous sommes déjà dans la zone rouge !" Le niveau de 350 ppm a en effet été franchi en 1990... Et la chercheuse de préciser qu'elle ignore combien de temps il sera possible de rester à ce niveau avant que cela ne devienne critique.

Mais en quoi la fonte du Groenland constitue-t-elle le meilleur critère pour fixer des limites ? "On ne peut pas dire que ce soit 'la plus grande des menaces', mais si les autres impacts du changement climatique sont très différents d'une région à l'autre, en termes de température, de précipitations ou d'événements extrêmes, la fonte du Groenland aurait, elle, des conséquences à l'échelle globale en termes de niveau des mers", répond Valérie Masson-Delmotte. Celui-ci pourrait en effet monter de 6 à 7 mètres en cas de déglaciation totale, ce qui engloutirait de vastes régions côtières.

VERS UN MONDE DURABLEMENT PERTURBÉ ?

Faut-il, in fine, en conclure que la cible de 2°C doit être jetée à la poubelle ? Tout de même pas ! Car, vaille que vaille, cet objectif constitue un support nécessaire pour les négociations politiques à venir. Et son choix procède aussi d'une logique de réalisme. "En chiffre rond, c'est la cible la plus basse que l'on puisse espérer atteindre, constate Pierre Friedlingstein, du LSCE. La hausse moyenne des températures ayant déjà atteint 0,7°C par rapport au niveau préindustriel, choisir un objectif de 1°C n'aurait pas eu de sens. Car avec l'inertie du système, même si on arrêtait toutes les émissions de CO2 aujourd'hui, nous serions confrontés de toute façon à une augmentation de la température du globe de plus de 1°C." La porte reste néanmoins ouverte pour l'objectif de 1,5°C, réclamé notamment par l'Alliance des petits Etats insulaires.

Quelles que soient les mesures à prendre contre le réchauffement climatique, les négociations sur la répartition des efforts seront âpres si un objectif aussi contraignant est accepté par les gouvernements en décembre. Mais, selon les calculs de Malte Meinshausen, climatologue de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam, si aucune mesure de réduction des émissions de CO2 n'est prise, il y a 100 % de risques de dépasser ces fameux 2°C dès ce siècle. Il faudra alors se préparer à vivre dans un monde plus profondément et durablement perturbé.

B.B. - SCIENCE & VIE > Octobre > 2009 |

|