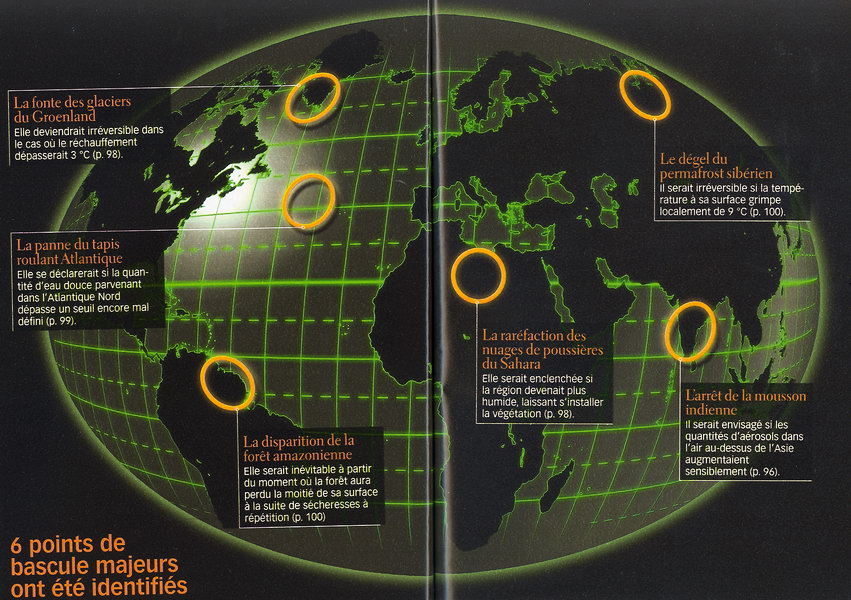

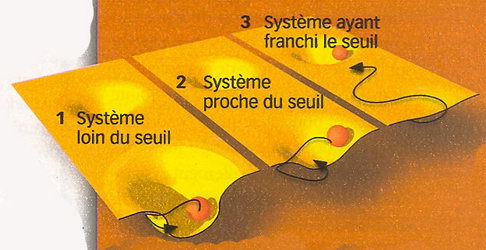

Entre l'échec de la conférence de Copenhague, les erreurs pointées du doigt dans le dernier rapport du GIEC, et l'affaire des mails volés dans les ordinateurs du climatologues anglais, la nouvelle est passée plutôt inaperçue. Pourtant, la série d'articles publiés en décembre 2009 dans les prestigieux Comptes rendus de l'Académie nationale des sciences américaines (PNAS) a, plus que tout le reste, donné la tonalité de l'année 2010 - et sans doute au-delà - dans le domaine des sciences du climat. À savoir de l'intérêt grandissant que portent les scientifiques de diverses spécialités, comme l'écologie, la glaciologie ou l'océanographie, À ce qu'ils appellent les "points de bascule climatique". De quoi s'agit-il ? De la possibilité qu'il existe un seuil au-delà duquel une petite dose de réchauffement supplémentaire fasse basculer certaines composantes du système terrestre dans des états fondamentalement différents de ceux d'aujourd'hui. Par exemple ? Une fois un tel seuil franchi, la fonte (les calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique deviendrait inéluctable. Idem en ce qui conceme un arrêt total de la circulation océanique dans l'Atlantique, la disparition inévitable de la forêt amazonienne ou de la mousson d'été indienne, le dégel complet du permafrost ou la fin des émissions de poussières du Sahara. Voilà pour les six plus importants "points de bascule" (infographie), mais la liste des candidats ne s'arrête pas là ! UNE POSSIBLE STABILISATION Reste que la recherche des points de bascule climatiques n'en est qu'à ses balbutiements. "On ne peut toujours pas dire où sont les seuils, ni même affirmer avec certitude que tous les systèmes étudiés possèdent effectivement un point de bascule", reconnaît Anders Leverman du Potsdam Institute for climate impact research (le PIK), qui a publié en octobre dernier un rapport sur l'impact en Europe de ces potentiels changements. En cause ? La possibilité qu'existent pour chacun des candidats envisagés des processus non identifiés qui s'opposent à l'emballement et stabilisent le système dans son état actuel. "Il semble que nous devions vivre au moins encore une décennie d'ignorance concernant les impacts les plus inquiétants du réchauffement global", remarque pour sa part Hans Joachim Schellnhuber, directeur du PIK, à l'origine avec Timothy Lenton d'une formalisation de la notion de point de bascule. Rendez-vous donc en 2020.

Des centaines de millions de personnes attendent chaque année qu'elle déverse l'eau nécessaire à leurs cultures, tout en redoutant les crues qu'elle peut engendrer. Mais voilà : la mousson d'été indienne pourrait ne plus être au rendez-vous. Parce que le mécanisme à l'origine même de ces pluies cycliques rend possible leur disparition. LA POLLUTION EN CAUSE Plus il pleut, plus ce contraste thermique est grand, plus le flux d'air humide en provenance de l'océan est important, et donc... plus il pleut ! "Chaque printemps, une spirale démarre, initiée par l'insolation et auto-amplifiée par la mousson elle-même", résume Kirsten Zickfeld. Mais si la différence de température entre océan et continent est atténuée, la spirale fonctionnera dans l'autre sens : les vents seront plus faibles et transporteront moins d'humidité, il pleuvra moins, ce qui réduira la libération de chaleur latente, donc le contraste thermique. Il pleuvra dès lors de moins en moins... Cette réduction initiale du gradient thermique entre océan et continent peut être obtenue si la température au-dessus de l'Inde baisse. Par exemple, si l'albédo de la surface continentale - la part du rayonnement solaire réfléchi - augmente, par le biais d'une déforestation à grande échelle, ou si l'albédo de l'atmosphère, via la pollution par les aérosols sulfatés, augmente. "Nos simulations montrent qu'il existe une valeur critique de l'albédo telle que la dynamique de la mousson ne peut plus être entretenue, dévoile Kirsten Zickfeld. Mais il est très difficile de quantifier ce seuil". Autre enseignement, la réponse du système est rapide : "Si, une année, on a une très importante quantité d 'aérosols au-dessus de l'Asie du Sud, il pourrait ne pas y avoir de mousson, estime la chercheuse. Et s'il n'y a plus ces aérosols l'année d'après, la mousson pourrait reprendre". Alors que les simulations prévoient une intensification de la mousson à l'avenir, du fait de l'augmentation plus rapide des températures à la surface des continents qu'en mer, ce phénomène pourrait faire défaut si les aérosols contrecarrent localement le réchauffement.

En 2007, le GIEC estimait qu'une augmentation de 3°C de la température globale pourrait faire basculer la calotte glaciaire dans un processus de déstabilisation inexorable. Des simulations numériques réalisées depuis proposent des seuils divers, allant de + 0,6°C seulement à plus de 6°C. Si la température du seuil varie d'un modèle à l'autre, l'existence même d'un seuil est à relier à un mécanisme de rétroaction entre le climat et la calotte : l'effet de l'altitude. De fait, la température de l'atmosphère décroît avec l'altitude, et la calotte de glace atteignant par endroits 3,5 km d'épaisseur, il fait bien plus froid à son sommet qu'au niveau de la mer. MOINS ÉPAIS, PLUS FRAGILES Or, sous l'effet de la fonte des glaces, la calotte perdrait de son épaisseur : il y régnerait donc une température plus élevée, ce qui en retour faciliterait la fonte à l'origine de cet amincissement... Reste que, s'il est possible de franchir le seuil de non-retour dans les décennies à venir, la désintégration complète de la calotte polaire nécessiterait plusieurs millénaires. Une fonte qui pourrait aussi être irréversible, même en cas de refroidissement en cours de route, selon l'étude publiée en novembre par Jeff Ridley, du Met Office (Royaume-Uni). "Nous avons mis en évidence des seuils en termes de quantité de glace restante au Groenland au-delà desquels la calotte ne retrouve pas son état initial, même si nous retombons au niveau préindustriel de concentration atmosphérique en CO2". Si la calotte est réduite de plus de moitié, voire si elle fond complètement, un retour aux températures du XIXè siècle ne lui permettrait de retrouver qu'un quart de sa surface actuelle. Avec pour conséquence, à long terme, une élévation irréversible du niveau des mers de 5 m ! Pour retrouver une calotte telle qu'on la connaît aujourd'hui, il faudrait alors entrer dans une nouvelle période glaciaire. Ce qui n'est pas attendu avant plusieurs dizaines de milliers d'années.

Or, cette zone de 150 km de côté est responsable de plus de la moitié des émissions de poussières du Sahara. Transportées sur des milliers de kilomètres, elles fertilisent les océans, et jusqu'à l'Amazonie. Elles influencent aussi les températures du globe en réfléchissant les rayons du soleil. Les simulations envisagent deux futurs antagonistes pour la région du Bodélé.

Chaque seconde, plus de 15 millions de mètres cubes d'eau dense (car froide et salée) plongent dans les mers du nord avant de retourner vers le sud. Une circulation abyssale compensée en surface par un flux chaud venu des tropiques, qui adoucit au passage le climat européen. Or, ce "tapis roulant" pourrait se gripper si la quantité d'eau douce qui parvient à l'Atlantique Nord, via les précipitations et la fonte du Groenland, dépasse un seuil, pour l'instant mal connu. Car cette eau douce dilue l'eau de mer et la rend moins dense, gênant sa plongée et freinant dès lors la circulation océanique. Une fois initié, ce ralentissement s'auto-amplifierait. "Si la circulation venait à ralentir, cela réduirait du même coup le transport d'eau salée et affaiblirait plus encore le processus de densification des eaux, donc la circulation...", explique Didier Swingedouw, du CNRS. L'EUROPE GRELOTTERAIT Sans cette circulation, l'Europe du Nord verrait sa température chuter de plusieurs degrés en hiver, et le niveau des mers augmenter de 1 mètre. La distance qui nous sépare de ce seuil est difficile à apprécier, car les modèles sont imparfaits. Mais, il faudrait encore 50 à 100 ans pour obtenir un arrêt total de la circulation océanique, une fois le point de bascule franchi.

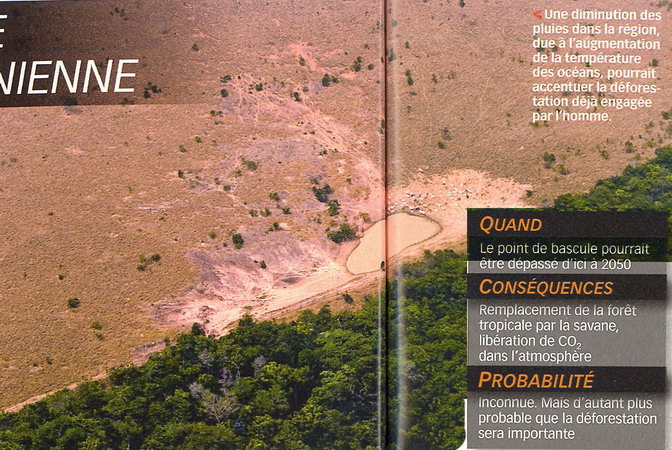

En cause, un changement de régime des pluies dans la région provoqué par l'augmentation de la température des océans pacifique et Atlantique. Une perturbation initiale qui serait amplifiée par la régression de la forêt elle-même, celle-ci recyclant l'eau vers l'atmosphère par évapotranspiration. Moins de forêt cela veut dire moins de pluie, et donc encore moins de forêt... Des chercheurs brésiliens estiment que si l'Amazonie perd la moitié de sa superficie actuelle, ce mécanisme de rétroaction provoquerait inévitablement la perte du reste de la forêt. Sans parler des quantités de CO2 qui seraient, du coup, libérées dans l'atmosphère. Et ce destin serait aussi valable si c'est la déforestation, et non le climat, qui conduit à franchir ce seuil fatidique. LE DOUBLE EFFET DU CO2 Mais ce scénario reste incertain, car il faut prendre en compte l'impact sur la végétation de l'augmentation de la teneur en CO2 : en effet, dans ce type de situation, leur croissance s'accélère, et leur besoin en eau diminue, car les plantes ferment leurs stomates (petits orifices permettant les échanges gazeux). "L'élévation de la concentration en CO2 a donc deux effets antagonistes : une possible réduction des précipitations sur l'Amazonie, mais aussi une moindre demande en eau des plantes, résume Peter Cox, de l'université d'Exeter. L'incertitude sur le devenir de la forêt vient du fait qu'on ne sait pas lequel de ces deux effets va supplanter l'autre". Mais le chercheur de prévenir que si le changement climatique est causé par d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, le risque de voir disparaître l'Amazonie - et l'immense puits de carbone qu'elle représente apparaît bien plus grand.

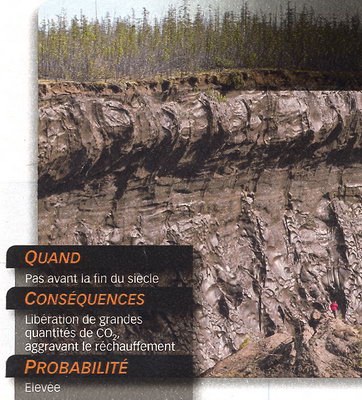

Mais, il ne faudrait que cent ans, dès lors que le réchauffement climatique aura brisé cette cage de glace, pour que l'essentiel de ce carbone se retrouve dans l'atmosphère ! D'après la simulation de Dmitry Khvorostyanov (Ecole polytechnique, Palaiseau), si la température de surface des sols se réchauffe de 10°C, la propagation de cette chaleur en profondeur activera la décomposition de la matière organique enfouie. "Une fois enclenché, ce processus sera irréversible, révèle le chercheur. Car la chaleur dégagée par la réaction d'oxydation de la matière organique maintient le sol à une température qui permet cette dégradation". La décomposition, par les miçro-organismes, des feuilles et des racines piégées dans le permafrost fait grimper la température au sein du sol jusqu'à 45°C. "Donc, même si le réchauffement s'arrêtait, le processus continuerait", poursuit le chercheur.

|