Réduire les Suies agirait sur la Montée des Eaux |

Même sans agir sur le C02, freiner la submersion des zones liée au réchauffement climatique serait possible. Comment ? En réduisant les rejets de quatre gaz à effet de serre secondaires : la suie, le méthane, l’ozone troposphérique et les hydrofluorocarbures (HFC).

Même sans agir sur le C02, freiner la submersion des zones liée au réchauffement climatique serait possible. Comment ? En réduisant les rejets de quatre gaz à effet de serre secondaires : la suie, le méthane, l’ozone troposphérique et les hydrofluorocarbures (HFC).

Selon les calculs d’Aixue Hu, du Centre national pour la recherche atmosphérique des États-Unis, cela réduirait d’un quart à presque la moitié la vitesse d’élévation du niveau des mers. "Contrairement au C02, qui met plusieurs siècles à se dégrader, ces polluants, responsables de 40 % du taux de réchauffement actuel, ont une durée de vie de quelques semaines à une décennie, et peuvent donc influencer le climat plus rapidement, explique Veerabhadran Ramanathan, coauteur de l'étude. Pour obtenir l’effet la plus marqué, il faudrait réduire les émissions de méthane d'environ 30 %, celles de suie de 50 %, et remplacer les HFC par des gaz réfrigérants alternatifs". Les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs sont d’ores et déjà connus : il s’agit par exemple de remplacer les poêles traditionnels à bois et de mettre en place des filtres à particules sur les véhicules diesel.

S.C. - SCIENCE & VIE > Juin > 2013 |

|

La Suie Contribue plus que Prévu au Réchauffement |

L'impact des particules de suie serait en réalité deux fois plus important qu'estimé en 2007 par le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Ces particules, qui proviennent de la combustion de bois et d'hydrocarbures fossiles ou de feux de forêts, seraient ainsi à classer, derrière le dioxyde de carbone, au deuxième rang des principaux contributeurs aux changements climatiques. Note positive : alors que le CO2 a une durée de vie dans l'atmosphère de l'ordre du siècle, les particules de suie n'y séjournent que quelques jours avant de retomber au sol. La réduction de leurs emissions aurait donc un effet rapidement observable. Sans toutefois nous affranchir de limiter, dans le même temps, nos émissions de CO2...

P.L. - SCIENCE & VIE > Mars > 2013 |

|

Et si on Commençait par Lutter Contre la Suie |

Alors que la lutte contre le rejet de CO2 frise l'échec, l'espoir pourrait venir de la suie. Car non seulement ces émissions pèsent d'un vrai poids dans le réchauffement de la planète, mais le réduire peut se faire aisément au niveau local. Une sortie enfin possible de l'impasse climatique ? Linfen (->), ville la plus polluée au monde par les émissions de sud, est situé au centre de l'industrie minière chinoise de l'extraction du charbon.

Alors que la lutte contre le rejet de CO2 frise l'échec, l'espoir pourrait venir de la suie. Car non seulement ces émissions pèsent d'un vrai poids dans le réchauffement de la planète, mais le réduire peut se faire aisément au niveau local. Une sortie enfin possible de l'impasse climatique ? Linfen (->), ville la plus polluée au monde par les émissions de sud, est situé au centre de l'industrie minière chinoise de l'extraction du charbon.

C'est peu de dire qu'un vent de découragement souffle sur la communauté des spécialistes du climat. Entre l'échec patent du sommet de Copenhague l'année dernière, et les progrès homéopathiques résultant du protocole de Kyoto (baisse de 5 % en moyenne des émissions en vingt ans, et seulement pour une poignée de pays), sans oublier les attaques aussi virulentes qu'infondées sur le fonctionnement du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), le pessimisme s'installe. Quant à la réunion de Cancun, programmée en décembre 2010, ce qui filtre de sa préparation n'apparaît guère plus encourageant. Enlisée dans des rivalités et des intérêts particuliers, la communauté internationale semble incapable, à court terme, de s'entendre pour réduire sérieusement ses émissions de dioxyde de carbone - lequel CO2, en tant que principal responsable du réchauffement, était jusqu'à présent au cœur des préoccupations des négociateurs.

Fermez le ban ? Pas du tout. Car voici qu'un espoir d'action rapide se profile. L'idée ? Un changement de stratégie en prenant pour cible d'autres agents du réchauffement que le seul CO2 - et en particulier un nouveau venu dans le collimateur des climatologues : la suie. En mars 2010, devant un parterre de responsables du ministère de l'Environnement américain (l'EPA), Tami Bond, professeur à l'université de l'Illinois, expliquait ainsi : "Mettre un kilo de CO2 dans l'atmosphère, c'est comme y allumer une petite ampoule de 0,4 W pour un siècle. Tandis qu'émettre un gramme de suie, avertit-il, c'est brancher un radiateur de 1500 kW pendant une semaine. Il est temps de s'occuper d'éteindre ces radiateurs !" Ce spécialiste de l'atmosphère fait partie des chercheurs, de plus en plus nombreux, qui estiment désormais que la priorité est de lutter contre les émissions de suie. Un discours auquel les décideurs commencent à prêter l'oreille, y compris en Europe. La suie ? Tout le monde a en tête ce dépôt noir que produisent en quantité plus ou moins importante toutes sortes de combustions : feux domestiques, moteurs, brûleurs, etc. Plus exactement, il s'agit d'un mélange de particules (principalement nanométriques) de carbone imbrûlé.

Fermez le ban ? Pas du tout. Car voici qu'un espoir d'action rapide se profile. L'idée ? Un changement de stratégie en prenant pour cible d'autres agents du réchauffement que le seul CO2 - et en particulier un nouveau venu dans le collimateur des climatologues : la suie. En mars 2010, devant un parterre de responsables du ministère de l'Environnement américain (l'EPA), Tami Bond, professeur à l'université de l'Illinois, expliquait ainsi : "Mettre un kilo de CO2 dans l'atmosphère, c'est comme y allumer une petite ampoule de 0,4 W pour un siècle. Tandis qu'émettre un gramme de suie, avertit-il, c'est brancher un radiateur de 1500 kW pendant une semaine. Il est temps de s'occuper d'éteindre ces radiateurs !" Ce spécialiste de l'atmosphère fait partie des chercheurs, de plus en plus nombreux, qui estiment désormais que la priorité est de lutter contre les émissions de suie. Un discours auquel les décideurs commencent à prêter l'oreille, y compris en Europe. La suie ? Tout le monde a en tête ce dépôt noir que produisent en quantité plus ou moins importante toutes sortes de combustions : feux domestiques, moteurs, brûleurs, etc. Plus exactement, il s'agit d'un mélange de particules (principalement nanométriques) de carbone imbrûlé.

MODES D'ACTIONS DIRECTS ET INDIRECTS

MODES D'ACTIONS DIRECTS ET INDIRECTS

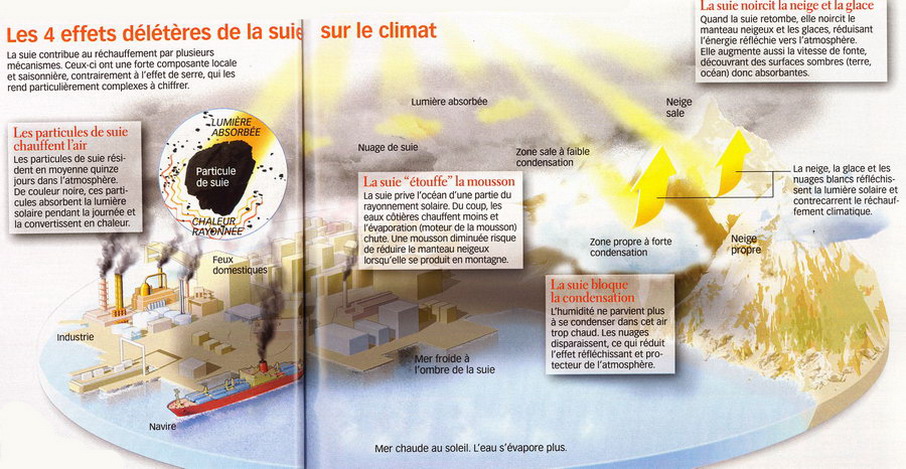

Or, cette suie émerge depuis peu comme un facteur majeur du réchauffement climatique. Un chercheur prestigieux comme Veerabhadran Ramanathan, de la Scripps, centre de recherche scientifique maritime américain, l'un des découvreurs dans les années 1980 des effets délétères des émissions de CO2, estimait récemment que le pouvoir réchauffant de la suie pourrait être de l'ordre de 55 % de celui du dioxyde de carbone. Pourtant, dans le dernier rapport du Giec, publié en 2007, les effets de la suie étaient encore considérés comme modestes. Oui, mais depuis, les connaissances en la matière ont considérablement augmenté. Par exemple, on sait aujourd'hui que non seulement la suie réchauffe l'atmosphère en absorbant le rayonnement solaire, de par sa couleur noire, et en le convertissant en chaleur, mais qu'elle a aussi au moins deux autres modes d'action, dits indirects (infographie).

D'une part, elle gêne la formation de nuages, car l'air réchauffé par sa présence condense moins facilement la vapeur d'eau. Ce qui réduit la couverture nuageuse ré;fléchissante enveloppant la Terre. Et d'autre part, lorsque la suie se dépose sur la neige ou la glace, elle accélère leur fonte, découvrant des surfaces sombres (océan ou sol) qui absorbent à leur tour la chaleur. Or, ces effets indirects ont été sous-estimés, alors qu'ils sont très importants, explique Florent Dominé, chercheur au Laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement (LGGE) grenoblois : "Avec un collègue, se souvient-il, nous avons mélangé à 500 g de neige quelques milligrammes de suie avec un mixer. Eh bien, la neige est rapidement devenue presque noire ! J'ai une boîte d'un kilo de suie : elle suffirait à noircir toute la neige des Alpes !" Une partie des travaux de Florent Dominé a pour objectif de chiffrer plus précisément ces effets indirects, notamment au Groenland où il travaille.

Et l'affaire ne s'arrête sans doute pas là. Car un autre effet de la suie, plus local et spéculatif, a récemment été décrit. Ramanathan, qui est originaire d'Inde, a publié en 2008, avec un confrère coréen, Chul Chung, une étude montrant que l'océan Indien s'était considérablement rafraîchi (jusqu'à 1°C) depuis 1950... mais seulement à proximité des côtes du sous-continent, alors qu'au large la température est restée stable. La raison de cette différence, les chercheurs l'attribuent au nuage de pollution liée à la suie émis par l'Inde : il filtrerait le rayonnement solaire et l'empêcherait d'échauffer l'océan. Avec, à terme, le risque d'étouffer la mousson, dont le moteur est l'intense évaporation océanique. Pour l'heure, tous les spécialistes, Ramanathan inclus, concèdent que leurs chiffrages comportent des marges d'erreurs très importantes. Non seulement à cause de la complexité de la chimie et de la physique en jeu, mais surtout parce qu'il est difficile de savoir la quantité de suie présente dans l'atmosphère terrestre à un moment donné. "Contrairement aux gaz (dioxyde de carbone, méthane, etc.) qui se mélangent très bien dans l'air et permettent donc des mesures globales, les particules forment des panaches localisés qui ne sont pas faciles à suivre, même s'ils peuvent être très étendus (plusieurs milliers de kilomètres de diamètre pour le nuage noir au-dessus de l'Asie, par exemple)", explique François-Marie Bréon, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE), à Saclay.

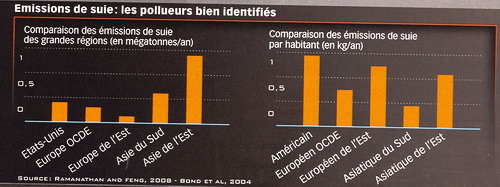

Qui plus est, ces panaches fluctuent dans le temps, notamment selon les saisons, une particule restant environ quinze jours dans l'air avant d'être lessivée par la pluie. François-Marie Bréon, lui-même spécialiste des mesures satellitaires, explique que si les satellites comme Modis "voient" ces particules, ils peinent à séparer la suie des autres poussières, ainsi qu'à en donner la concentration exacte. Au final, alors que l'on estime les émissions de suie à 8 millions de tonnes par an environ (l'équivalent de 8000 milliards de radiateurs, selon l'analogie de Bond), ce chiffre est entaché, aussi bien selon Bond que Ramanathan, d'une incertitude de l'ordre de 50 %.

HARO SUR LES COMPLICES DU CO2 !

De tous les agents "réchauffeurs", la suie est sans doute le plus facile à cibler politiquement, au vu de son impact sur le climat local, sur la santé publique et sur la qualité de l'air. Mais elle n'est pas le seul. Trois autres composés à durée de vie assez courte contribuent au réchauffement causé par l'homme. Selon les chiffres du Giec, ces agents mis ensemble représentent pratiquement autant que le CO2 (97 %). Il s'agit du méthane (30 %), de l'ozone troposphérique (20 %), et du duo HFC/HCFC, des gaz réfrigérants fluorés (20 %). (À quoi il faut ajouter la suie, dont le Giec estimait en 2007 l'influence à 27 % du CO2, une valeur dont on a vu qu'elle est sans doute sous estimée.) Réduire ces différents gaz n'est pas facile, mais au moins cela ne suppose pas une mutation radicale de nos systèmes énergétiques, contrairement à l'option CO2. |

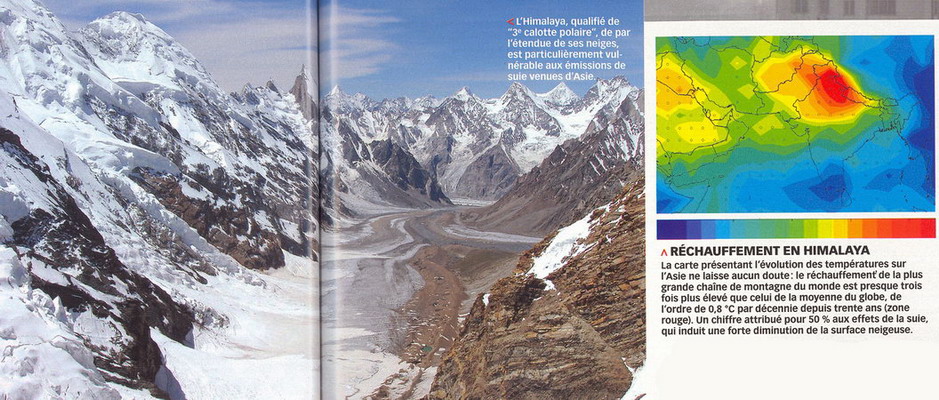

UNE BAISSE AUX EFFETS CLIMATIQUES IMMÉDIATS

Une chose est cependant certaine : la suie est un agent réchauffant très actif qu'il convient désormais de prendre au sérieux. Surtout que ses dégâts sont démultipliés  lorsqu'elle atteint et donc réchauffe et fait fondre des surfaces enneigées ou englacées. Bien que tous les massifs montagneux soient touchés, des Alpes à la cordillère des Andes, deux vastes espaces blancs, situés directement sur la trajectoire de panaches de suie, concentrent les inquiétudes. Il s'agit d'abord de l'Arctique, qui comprend la banquise (flottante) ainsi que la calotte polaire (terrestre) groenlandaise, toutes deux sous le feu des métropoles industrielles de l'hémisphère Nord. Mais aussi des régions himalayennes, directement exposées aux émissions de suie asiatiques, des émissions croissantes et qui commencent tout juste à être perçues comme un problème par les autorités. L'Himalaya est une région de 600.000 km² recouverte par quelque 15.000 glaciers. Elle alimente en eau, via les grands fleuves d'Asie (Gange, Yangzi Jiang, Mékong, Brahmapoutre, etc.) près de la moitié de l'humanité. Des changements importants de l'hydrologie de cette région, dont l'équilibre alimentaire est encore précaire, pourraient donc avoir des conséquences explosives.

lorsqu'elle atteint et donc réchauffe et fait fondre des surfaces enneigées ou englacées. Bien que tous les massifs montagneux soient touchés, des Alpes à la cordillère des Andes, deux vastes espaces blancs, situés directement sur la trajectoire de panaches de suie, concentrent les inquiétudes. Il s'agit d'abord de l'Arctique, qui comprend la banquise (flottante) ainsi que la calotte polaire (terrestre) groenlandaise, toutes deux sous le feu des métropoles industrielles de l'hémisphère Nord. Mais aussi des régions himalayennes, directement exposées aux émissions de suie asiatiques, des émissions croissantes et qui commencent tout juste à être perçues comme un problème par les autorités. L'Himalaya est une région de 600.000 km² recouverte par quelque 15.000 glaciers. Elle alimente en eau, via les grands fleuves d'Asie (Gange, Yangzi Jiang, Mékong, Brahmapoutre, etc.) près de la moitié de l'humanité. Des changements importants de l'hydrologie de cette région, dont l'équilibre alimentaire est encore précaire, pourraient donc avoir des conséquences explosives.

Pourtant, paradoxalement, les effets climatiques néfastes de la suie, globaux ou locaux, ne sont pas qu'une mauvaise nouvelle. Car ils suggèrent "en creux" des actions permettant - selon l'expression américaine - de "s'acheter du temps", afin de faire aboutir les négociations internationales sur les réductions de CO2. C'est que la suie est un levier climatique très sensible, du fait de sa courte durée de vie atmosphérique : alors qu'une molécule de CO2 reste dans l'air plus d'un siècle en moyenne, une particule carbonée retombe au bout de deux semaines. En clair : baisser les émissions de suie aurait des bénéfices climatiques instantanés, alors que réduire le CO2 ne fera sentir ses effets qu'à; bien plus long terme. Même si le niveau d'incertitude leur permet difficilement de publier ce chiffre, beaucoup de spécialistes pensent qu'une lutte radicale contre la suie réduirait de 1 à 1,5°C le réchauffement, et ce en peu de décennies.

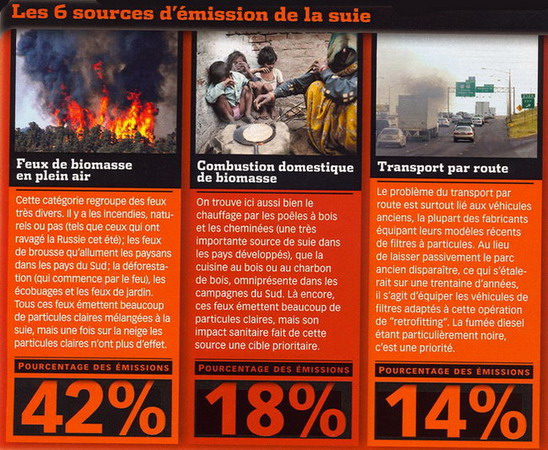

Une telle baisse est-elle sérieusement envisageable ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les différentes sources de suie atmosphérique (voir fiches ->). Des sources multiples et de nature très différentes, qui n'ont pas toutes le même "pouvoir réchauffant". D'abord parce que la connexion à la neige et à la glace est déterminante. Ainsi, les sources africaines de la suie, éloignées de tout manteau neigeux, sont moins problématiques pour la machine climatique que leurs homologues asiatiques, toutes proches de l'Himalaya. Et ensuite parce que, comme l'explique François-Marie Bréon, "il existe des sources comme les feux de brousse (ou de bois), qui émettent en même temps que la suie beaucoup de particules claires, dont l'effet réfléchissant contrecarre en bonne partie l'effet absorbant de la suie. Tandis qu'à l'inverse, les sources comme le diesel, ou bien la combustion de charbon, n'émettent pratiquement que des particules noires, et sont donc bien plus dommageables".

Une telle baisse est-elle sérieusement envisageable ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les différentes sources de suie atmosphérique (voir fiches ->). Des sources multiples et de nature très différentes, qui n'ont pas toutes le même "pouvoir réchauffant". D'abord parce que la connexion à la neige et à la glace est déterminante. Ainsi, les sources africaines de la suie, éloignées de tout manteau neigeux, sont moins problématiques pour la machine climatique que leurs homologues asiatiques, toutes proches de l'Himalaya. Et ensuite parce que, comme l'explique François-Marie Bréon, "il existe des sources comme les feux de brousse (ou de bois), qui émettent en même temps que la suie beaucoup de particules claires, dont l'effet réfléchissant contrecarre en bonne partie l'effet absorbant de la suie. Tandis qu'à l'inverse, les sources comme le diesel, ou bien la combustion de charbon, n'émettent pratiquement que des particules noires, et sont donc bien plus dommageables".

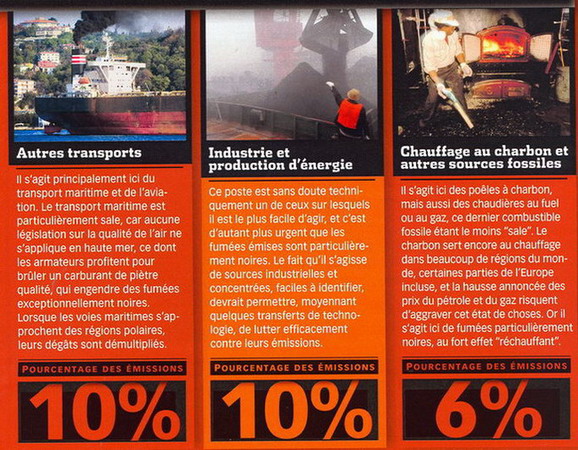

UN TUEUR IMPITOYABLE

Au final, ces critères multiples font émerger trois cibles prioritaires pour une réduction des émissions de suie. La première concerne l'ensemble des engins fonctionnant au diesel dépourvus de filtres à particules : la quasi-totalité du parc routier des pays du Sud, une part non-négligeable des véhicules des pays développés, les engins de chantier et aussi la quasi-totalité de l'industrie du transport maritime, qui échappe à toute la réglementation sur la qualité de l'air, et qui amène à la porte des régions arctiques des fumées particulièrement noires. Or un filtre à; particule coûte 250 € sur un véhicule individuel, et élimine 90 % de la suie, a indiqué Ramanathan, qui milite pour que ces dispositifs deviennent obligatoires, y compris sur les vieux véhicules.

La deuxième cible est industrielle : beaucoup de productions, notamment celles qui reposent sur le charbon comme la sidérurgie ou l'électricité, émettent énormément de suie, particulièrement dans les pays en développement. Mais là encore, les technologies de filtration existent - il "suffit" de financer leur mise en place, et d'effectuer les transferts Nord/Sud nécessaires.

Quant à la troisième cible, ce sont les réchauds domestiques des foyers ruraux des pays du Sud, ainsi que les poêles et cheminées des pays du Nord. "Il faut rapidement concevoir, développer et fournir des millions de réchauds à basse émission de suie aux paysans, en associant ingénieurs et sociologues, indique Dennis Clare, membre de l'ONG américaine IGSD, Institut pour la gouvernance et le développement durable, et cosignataire avec Ramanathan de plusieurs articles. Il faut en effet tenir compte des habitudes alimentaires, de la culture locale, du type de combustible disponible, etc., et la réponse ne peut être la même partout. Le mouvement a déjà commencé, et les villageois sont de plus en plus conscients que leurs propres feux empoisonnent leurs enfants - c'est pourquoi ces introductions de réchauds se passent de mieux en mieux."

C'est que la suie n'est pas qu'une catastrophe pour le climat, elle est aussi un tueur impitoyable : les maladies respiratoires et les accidents cardio-vasculaires provoqués par les particules fines (souvent dominées par la suie) font à l'échelle de la planète 1,6 million de morts par an, principalement dans les pays du Sud et principalement parmi les femmes et les enfants. Là encore, ces méfaits des particules carbonées en font, paradoxalement, un levier d'action de choix : cibler ce facteur, c'est mener une stratégie gagnant/gagnant au double plan sanitaire et climatique. Et le fait que la suie agisse localement (sur le climat comme sur la santé) offre aux gouvernements une motivation pour agir. Alors que le caractère global du CO2 favorise la stratégie dite "du passager clandestin", qui consiste à essayer de faire faire par les autres des efforts dont on profitera soi-même.

UNE OUVERTURE POUR LES NÉGOCIATIONS

"Il ne s'agit pas pour autant de plaider pour le chacun pour soi, précise Dennis Clare, mais cela ouvre la possibilité de mettre en synergie des programmes d'aide au développement, de santé publique et de lutte contre le réchauffement, pour arriver à rapidement et efficacement à juguler les émissions de suie". Déjà, des pays comme la Chine et l'Inde commencent à s'intéresser au problème et à mettre en place des actions pilotes. Généraliser ces efforts, les coordonner, les soutenir, éventuellement en tenir compte dans les négociations internationales sur les émissions, voilà ce que pourrait désormais être la priorité. Un combat qui représente une occasion unique pour les politiques de reprendre la main dans la lutte contre le réchauffement, en imposant des actions réalistes, efficaces, à effet local et immédiat. En espérant que des succès sur ce terrain relanceront aussi les efforts sur le dioxyde de carbone, qui restent plus que jamais nécessaires.

LES FEUX DE BOIS NE SONT PAS ÉCOLOS !

Le durcissement de la législation européenne depuis quelques décennies sur les émissions de particules par le moteur a, dans une large mesure, porté ses fruits. Les diesels deviennent propres. Conséquence inattendue de cette bonne nouvelle, la principale source de pollution carbonée, sur le Vieux continent, ce sont les feux de cheminée, les feux de jardin, et les feux agricoles. Ces combustions à basse température (pas de foyer fermé), avec du bois généralement humide, émettent en effet des quantités impressionnantes de particules, près de 1000 fois plus qu'un moteur diesel pour un feu de cheminée, selon Florent Dominé. D'après une étude menée en 2007, en hiver ces sources représentent en Europe 50 à 70 % de la pollution carbonée. Une autre étude menée à Zurich en 2004 avait déjà abouti au chiffre de 40 % et d'autres travaux encore, français ceux-là, avaient produit des résultats similaires pour Paris, Lyon, Grenoble et Strasbourg. "Il faut tordre le cou aux préjugés selon lequel le feu de bois est un truc écolo", martèle le chercheur grenoblois. Seuls les poêles à foyer fermé et les chaudières à bois de bonne qualité trouvent grâce aux yeux des climatologues. Ils reconnaissent cependant que le bois est une source d'énergie renouvelable, qui a des vertus s'il en est fait bon usage. Les soirées romantiques devant la cheminée n'en ont pas moins, selon eux, une empreinte climatique déplorable. |

Y.S. - SCIENCE & VIE > Novembre > 2010 |

|