Ces Poussières qui Gouvernent le Monde |

On commence tout juste à comprendre le rôle clé des poussières dans la mécanique terrestre. Discrètes mais omniprésentes, elles métamorphoses des régions entières. La preuve en 4 exemples...

On commence tout juste à comprendre le rôle clé des poussières dans la mécanique terrestre. Discrètes mais omniprésentes, elles métamorphoses des régions entières. La preuve en 4 exemples...

"Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière". On le sait, à terme, tout finit toujours par tomber en poussière. Nous, fragiles mortels, mais aussi les montagnes, pas si éternelles que cela puisqu'elles ne sont pas épargnées par l'érosion, même si c'est au rythme très lent de quelques dizaines de centimètres par siècle. Sans parler des particules qui volent dans l'air ou se déposent sur les meubles... Au bout du compte, la poussière est partout, comme si elle scellait le sort des êtres et des choses. Toutefois, elle ne manque pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, elle n'en est qu'un épisode, peut-être même le début, d'ailleurs. Car il existe un cycle de la poussière comme il existe un cycle de l'eau. Issue de la nature décomposée, elle est recyclée pour former autre chose. Ainsi pense-t-on parmi les astrophysiciens que les étoiles et les planètes peuvent se former à partir de l'agglomération de gigantesques nuages de poussières interstellaires, flottant au milieu de l'espace, probablement depuis l'explosion d'anciennes étoiles disparues. Ces mêmes poussières pourraient aussi, selon certains biologistes, avoir favorisé l'apparition de la vie sur Terre en y apportant l'eau, l'indispensable élixir, et les asides aminés, l'indispensable matière.

FAITS & CHIFFRES : Les poussières sont des grains de matière dont l'épaisseur va de quelques centaines de nanomètres (10.000 fois moins que celle d'un cheveu) à quelques centaines de micromètres (un cheveu). Près de 5 milliards de tonnes sont émises chaque année. Elles restent dans l'air de quelques minutes (les plus grosses) à quelques semaines (les plus petites). |

UN IMPACT SUR LE CLIMAT

Depuis peu, les paléoclimatologues les soupgonnent aussi d'avoir joué un rôle important dans l'entrée en glaciation de la Terre par le passé. Car en se redéposant à la surface des mers et des océans, la poussière, riche en éléments nutritifs, aurait stimulé la production de micro-algues qui, pour se développer, auraient absorbé des tonnes de dioxyde de carbone, réduisant la concentration atmosphérique de ce gaz de près de 30 % ! L'effet de serre s'en serait trouvé fortement affaibli, un refroidissement aggravé du climat. Tout cela, évidemment, ne se serait pas fait en un jour. Et pour la plupart des scientifiques, ce n'est que par leur lente et continuelle accumulation que les poussières, petits grains de matière de quelques centaines de nanomètres à quelques millimètres, finissent par avoir un quelconque effet ici-bas.

C'est du moins ce que l'on a cru jusqu'au 28 mars 1982, date de l'éruption du volcan mexicain El Chichon. Plusieurs dizaines de millions de tonnes de poussières volcaniques, mélange de roches pulvérisées et de gaz condensés en gouttelettes, sont envoyées à près de 30 km d'altitude. En 21 jours, sous l'effet des vents puissants qui régnent à de telles altitudes, elles font le tour complet de la Terre. Avec pour conséquences d'assombrir le ciel et de réduire la température moyenne du globe de 0,4°C pendant deux ans ! "On a alors pris conscience que les poussières pouvaient avoir un effet très important à court terme sur le fonctionnement de la planète", se souvient Patrick Chazette, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. À l'époque, la récente possibilité d'observer la Terre par satellite - depuis le lancement de Landsat 1 en 1972 - permet pour la première fois de mesurer l'ampleur du règne de la poussière. On découvre le volume, la concentration, l'épaisseur et la surface de ces nuages. Lesquels commencent à révéler l'étendue de leur pouvoir...

Dans les années 1990, au moment où la science commence à s'intéresser au réchauffement climatique, les premiers modèles, qui ne prennent en compte que les gaz à effet de serre, simulent un réchauffement plus important que ce qu'indiquent les observations. Quelque chose, qui n'a pas été pris en compte, semble visiblement compenser en partie l'action du dioxyde de carbone : c'est alors que l'on prend vraiment conscience, dans toute sa mesure, de l'impact des poussières sur le climat, jusqu'alors sous-estimé. Une véritable science des poussières commence à se mettre en place. Hier délaissées, elles possèdent aujourd'hui leurs spécialistes, leurs colloques et leurs revues. Elles sont systématiquement recensées et suivies presque en direct par un réseau de satellites, de stations au sol et de modèles. On sait désormais que chaque année, 2150 millions de tonnes de poussières minérales sont arrachées par les vents aux sols les plus fragiles, nus et arides, et transportées sur des milliers de kilomètres. Dans le même temps, 2240 millions de tonnes de poussières de sel de mer sont mises en suspension dans l'air par l'évaporation des embruns marins, puis charriées jusqu'aux faubourgs des capitales les plus continentales. En une année, des milliers d'hectares de forêts et de prairies sont réduits à un gros tas de 170 millions de tonnes de poussières organiques par le feu.

A ce décompte non exhaustif, il faut encore ajouter les 300 millions de tonnes de poussières que générent les activités humaines : mines, sidérurgie, pétrochimie, transports (Chaque année, les activités humaines [industries, transports...] produisent pas moins de 300 millions de tonnes de poussières, comme cette particule de suie (->), issue de la combustion du charbon.)... Bref, les poussières sont partout, et en quantité. Nous en respirons, buvons et mangeons en permanence. Chaque année, nous débarrassons nos maisons d'environ 80 kg de ces minuscules particules. Si bien qu'elles posent aujourd'hui un problème sanitaire. Car les plus fines d'entre elles (d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres) se faufilent jusqu'au plus profond de nos alvéoles pulmonaires et peuvent perturber le fonctionnement de nos cellules, en particulier leur reproduction.

A ce décompte non exhaustif, il faut encore ajouter les 300 millions de tonnes de poussières que générent les activités humaines : mines, sidérurgie, pétrochimie, transports (Chaque année, les activités humaines [industries, transports...] produisent pas moins de 300 millions de tonnes de poussières, comme cette particule de suie (->), issue de la combustion du charbon.)... Bref, les poussières sont partout, et en quantité. Nous en respirons, buvons et mangeons en permanence. Chaque année, nous débarrassons nos maisons d'environ 80 kg de ces minuscules particules. Si bien qu'elles posent aujourd'hui un problème sanitaire. Car les plus fines d'entre elles (d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres) se faufilent jusqu'au plus profond de nos alvéoles pulmonaires et peuvent perturber le fonctionnement de nos cellules, en particulier leur reproduction.

AU COUR DU SYSTÈME TERRE

Surtout, les scientifiques sont en train de réaliser que les poussières sont omnipotentes. Capables de s'insinuer dans la mécanique humaine, elles peuvent aussi modifier, avec la même facilité, le destin de régions entières ! Ainsi, c'est aux poussières minérales soulevées dans la petite négion du Bodélé, au Tchad, que la forét amazonienne doit sa survie (voir ci-dessous). Des chercheurs ont aussi montré que la sécheresse qui sévit au Sahel depuis les années 1940 est due au nuage émis par l'industrie et les transports au-dessus de l'Europe ! (voir ci-dessous) Et ce n'est pas tout. Comme une illustration du célèbre "effet papillon", les climatologues se sont rendu compte, il y a quelques années, que les poussières de sable arrachées au Sahara pouvaient dompter les plus dévastateurs des ouragans qui frappent chaque année la région des Caraibes. Provoquant l'effet inverse dans l'Océan Indien (voir ci-dessous). La poussière s'est insinuée dans tous les mécanismes de la machine terrestre et elle en contrôle désormais le fonctionnement. Nous vivons dans un monde de poussières. Pour le pire et le meilleur...

LES TEMPÊTES DE SABLE AU SAHARA ALIMENTENT LA FORÊT D'AMAZONIE

LES TEMPÊTES DE SABLE AU SAHARA ALIMENTENT LA FORÊT D'AMAZONIE

La forêt amazonienne est un paradoxe qui a longtemps déconcerté les biologistes. C'est la plus luxuriante des forêts du monde et, pourtant, elle s'est développée sur l'un des sols les plus pauvres : la latérite rouge. Il a fallu attendre les années 1990 et le développement de l'observation par satellite pour que son secret soit enfin percé. Si les plantes arrivent à s'y développer malgré la pauvreté et l'infertilité des sols, c'est grâce aux millions de tonnes de poussières minérales qui s'y déposent chaque année, apportant les indispensables nutriments que sont le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium. Le plus incroyable, c'est que toutes ces poussières proviennent du Sahara : elles sont soulevées lors des tempêtes de sable qui y font régulièrement rage - une seule tempête pouvant apporter près de 500.000 tonnes de poussières au cour de l'Amazonie ! Depuis 2010, on sait même d'où proviennent, très exactement, la plupart de ces poussières qui nourrissent la plus grande forêt du monde. Des chercheurs israéliens sont en effet parvenus à identifier les régions sources de poussières et à estimer l'intensité du soulèvement à partir d'images satellite. Résultat : "Prés de 50 % des nutriments nécessaires au bon développement des arbres et autres plantes tropicales proviennent de la dépression du Bodélé, située près du lac Tchad", indique Ilan Koren, chercheur à l'Institut Weizmann, en Israél. De fait, la dépression du Bodélé faisait autrefois partie du lac Tchad et sa minéralogie particulière facilite le soulèvement de poussières. D'après les scientifiques, elle est active tout au long de l'année et surtout l'hiver, période au cours de laquelle 700.000 tonnes de poussières environ peuvent y être produites chaque jour. Ainsi, la plus grande forêt du monde doit l'abondance de sa végétation aux poussières d'une toute petite région désertique et désolée du fin fond du Sahara, qui représente à peine 0,5 % de sa surface.

LES POUSSIÈRES DES DUNES AFRICAINES BLOQUENT LES OURAGANS DES CARAÏBES

LES POUSSIÈRES DES DUNES AFRICAINES BLOQUENT LES OURAGANS DES CARAÏBES

Les ouragans sont d'immenses dépressions au sein desquelles tourbillonnent des vents de 120 à 250 km/h. Pourtant, un grain de poussière suffit à enrayer cette mécanique. En octobre 2006, Jonathan Foley (université du Wisconsin-Madison), établit ainsi que plus l'atmosphère au large de l'Afrique est poussièreuse, moins il y a d'ouragans dans l'Atlantique ! Chaque année, en effet, des millions de tonnes de poussières venues du Sahara se retrouvent au large de l'Afrique, là où naissent les cyclones qui frappent l'Amérique. En octobre 2011, Amato Evan (université de Virginie) confirme le lien : "En agissant comme un parasol, la poussière refroidit la surface de l'océan". Or, un ouragan ne se forme que si la température de l'eau est d'au moins 26°C sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et ce n'est pas tout. Car la poussière modifie aussi la circulation atmosphérique, renforçant la tendance des vents à souffler d'est en ouest dans la basse atmosphère et d'ouest en est dans la haute atmosphère. Des "cisaillements" de vent qui dispersent la chaleur et la vapeur d'eau nécessaires au développement des cyclones. Pour le spécialiste, "c'est aux poussières que l'on doit la baisse du nombre des ouragans au début des années 1980 comparé au début des années 1990".

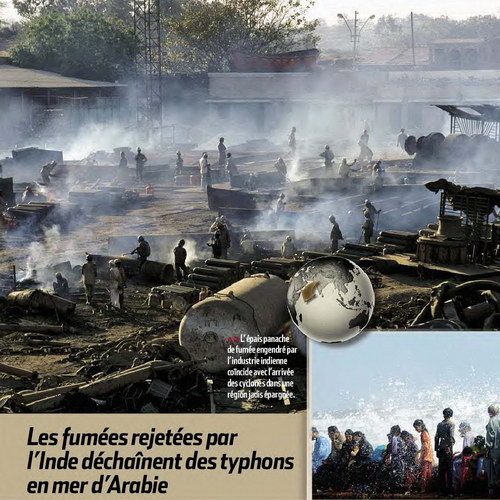

LES FUMÉES REJETÉES PAR L'INDE DÉCHAINENT DES TYPHONS EN MER D'ARABIE

LES FUMÉES REJETÉES PAR L'INDE DÉCHAINENT DES TYPHONS EN MER D'ARABIE

Si le nord-ouest de l'océan Indien est devenu le théâtre de cyclones de plus en plus fréquents, c'est peut-être à cause des milliards de poussières que l'Inde rejette chaque jour depuis le début de son industrialisation dans les années 1950. En 2000, le projet Indoex avait révélé l'énormité du panache de fumée, épais de 3 km, qui recouvre le nord de l'océan Indien. "Nous avons comptabilisé le nombre et l'intensité des ouragans nés dans la mer d'Arabie entre 1979 et 2010. Il n'y en a aucun dans la première moitié de la période, tandis qu'il s'en est formé au moins 5 depuis 1997", indique Amato Evan, auteur de cette découverte. Comme dans l'Atlantique, les poussières refroidissent l'océan et modifient la circulation atmosphérique. Mais les conséquences sont différentes. D'abord, l'océan est ici bien plus chaud : son refroidissement n'est donc pas suffisant pour empêcher la formation des ouragans. Ensuite, le cisaillement de vent (soit la variation locale de sa direction et de sa force) n'a pas été renforcé ici : au contraire, il s'est affaibli, passant de 12 à 13 m/s il y a vingt ans à environ 7 m/s aujourd'hui. Or, le seuil en deçà duquel les ouragans peuvent se développer tourne autour de 8 à 11 m/s. Plus rien n'empêche donc le déferlement des énormes forces contenues jusque-là.

LA POLLUTION INDUSTRIELLE EN EUROPE PROVOQUE DES SÉCHERESSES AU SAHEL

LA POLLUTION INDUSTRIELLE EN EUROPE PROVOQUE DES SÉCHERESSES AU SAHEL

Le Sahel, cette région africaine constituée de savanes coincée entre les sables du Sahara au nord et les forêts tropicales au sud, souffre depuis les années 1940 de sécheresses chroniques qui entrainent la perte des récoltes et du bétail, et provoquent de terribles famines. Depuis 70 ans, les climatologues cherchaient, en vain, à comprendre les mécanismes ayant conduit à cette aridité. En avril 2011, une équipe de chercheurs anglais a réuni un vaste ensemble de modèles afin de passer en revue toutes les causes possibles, de la simple fluctuation naturelle à un effet de la pollution liée aux activités humaines. Le résultat de ces investigations est étonnant : la sécheresse au Sahel serait due aux poussières générées en Europe par les activités industrielles. L'étude pointe du doigt les suies, émises par la combustion du charbon dans les centrales thermiques ou les hauts-fourneaux d'Europe centrale, mais aussi les poussières formées à partir de la condensation de certains gaz émis par ces mêmes industries ou par les voitures. Toutes ces poussières, emportées par les vents dominants, se retrouveraient en fin de compte au-dessus de l'Afrique, où elles agiraient comme une couverture chauffante. En modifiant les équilibres thermiques des masses d'air, elles agiraient sur la circulation atmosphérique qui deviendrait moins favorable à la remontée vers le nord des dépressions se formant au-dessus de l'équateur. Or, ce sont justement ces dépressions qui, en temps normal, apportent les pluies au Sahel. Le lien de cause à effet serait même si direct que les mesures antipollution prises en Europe depuis les années 1980 auraient permis de revenir à une pluviométrie plus favorable au Sahel.

E.H. - SCIENCE & VIE > Mars > 2012 |