J U P I T E R |

Jupiter pourrait contenir toutes les autres planètes réunies ; À titre de comparaison, on pourrait y caser environ 1300 corps de la taille de la Terre. Son diamètre est 11 fois celui de la Terre, mais Jupiter a moins du quart de sa densité (0,240 densité terrestre). Par ailleurs, sa masse équivaut à 2,5 fois celle de toutes les autres planètes réunies et 318 fois celle de la Terre. Jupiter est tellement massive que son barycentre avec le Soleil est situé à l'extérieur de ce dernier, à environ 1,068 rayon solaire du centre du Soleil. En conséquence, cette masse a eu une grande influence gravitationnelle sur la formation du système solaire : la plupart des planètes et des Comètes de courte période sont situées près de Jupiter et les lacunes de Kirkwood de la ceinture d'astéroïdes lui sont dues en grande partie.

Visible à l'œil nu dans le ciel, Jupiter est habituellement le quatrième objet le plus brillant (après le Soleil, la lune et Vénus ; parfois Mars semble plus lumineux que Jupiter, et de temps en temps Jupiter semble plus lumineux que Vénus).

Comme sur les autres planètes gazeuses, des vents violents, de près de 600 km/h, parcourent les couches supérieures de la planète. La célèbre et spectaculaire tache rouge est une zone de surpression qui est observée depuis plus de 300 ans.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dans l'état actuel des choses, les connaissances sur la composition planétaire de Jupiter sont relativement spéculatives et ne reposent que sur des mesures indirectes. Jupiter serait composé d'un noyau rocheux (silicates et fer) comparativement petit (mais néanmoins de la taille de la Terre et de 10 à 15 fois la masse de celle-ci), entouré d'hydrogène en phase métallique (cet état serait liquide, un peu à la manière du mercure. Il est dénommé ainsi car la pression est telle que les atomes d'hydrogène s'ionisent, formant un matériau conducteur), lui-même entouré d'hydrogène liquide, à son tour entouré d'hydrogène gazeux.

Caractéristiques physiques |

Caractéristiques orbitales |

Caractéristiques de l'atmosphère |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

ON PEUT MIEUX PESER LES PLANÈTES

La lumière des pulsars a permis de trouver la véritable masse de Jupiter. Pour connaître la masse des planètes, les physiciens étudiaient les mouvements orbitaux de leurs satellites naturels, ainsi que les déviations des sondes de leur voisinage. Or, l'équipe de David Champion, de l'Institut Max-Planck (Allemagne), vient de valider une technique de "pesage" fort précise. Il s'agit d'utiliser les flashs lumineux provenant de pulsars lointains, ces "phares" cosmiques faits d'étoiles à neutrons tournant sur elles-mêmes. De fait, l'intervalle de temps entre deux flashs est altéré par la masse du système solaire (qui dévie la lumière des pulsars), et change constamment selon la configuration des planètes. L'analyse de ces altérations permet donc de distinguer l'effet dû à chaque corps, ce qui revient à le peser individuellement. Ainsi, avec quatre pulsars, la technique a permis d'augmenter de dix-millionièmes la masse estimée de Jupiter - ce qui représente 400 milliards de milliards de kilogrammes en plus !

|

Des expériences ayant montré que l'hydrogène ne change pas de phase brusquement (à la différence de l'eau, par exemple), il n'y aurait pas de délimitation claire entre ces différentes phases, ni même de surface à proprement parler ; quelques centaines de kilomètres en dessous de la plus haute atmosphère, la pression provoquerait une condensation progressive de l'hydrogène sous forme d'un brouillard de plus en plus dense qui formerait finalement une mer d'hydrogène liquide. Entre 20.000 et 40.000 km de profondeur, l'hydrogène liquide cèderait la place à l'hydrogène métallique de façon similaire.

Les énormes pressions générées par Jupiter provoquent des températures élevées à l'intérieur de la planète, par un mécanisme de compression gravitationnelle (mécanisme de Kelvin-Helmholtz). On pense que la température du noyau serait de l'ordre de 20.000 K. Si Jupiter avait été 75 fois plus massive, la température au centre du noyau aurait été suffisante pour qu'il y ait la fusion de l'hydrogène, et Jupiter serait devenue une étoile. Conséquence importante, Jupiter irradie plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil et cette température doit certainement causer d'énormes mouvements de convection à l'intérieur des couches liquides et être responsable des forts mouvements des nuages dans son atmosphère.

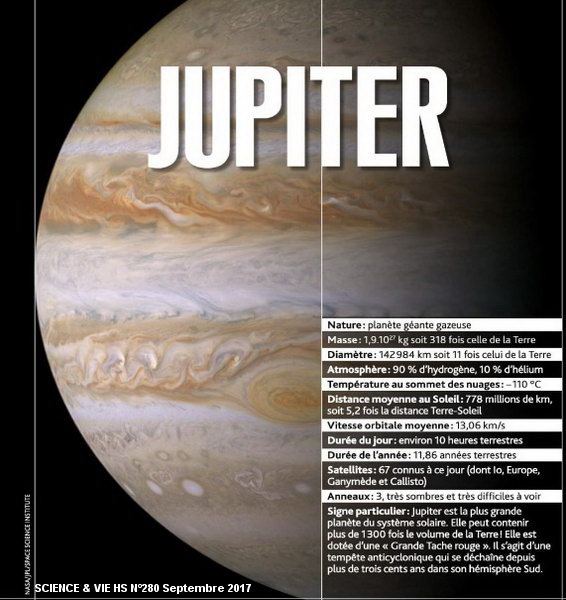

L'atmosphère de Jupiter est composée d'environ 86 % d'hydrogène et de 14 % d'hélium. Elle contient également des traces de méthane, de vapeur d'eau, d'ammoniac, et de très petites quantités de carbone, d'éthane, de sulfure d'hydrogène, de néon, d'oxygène, d'hydrure de phosphore et de soufre. Cette composition est supposée très proche de la nébuleuse planétaire qui aurait donné naissance au système solaire. Mosaïque de Jupiter en vraies couleurs réalisé par la sonde Cassini le 29/12/ 2000 à 5h30 UTC. ->

À noter que Saturne a une composition similaire, mais Uranus et Neptune sont constituées de beaucoup moins d'hydrogène et d'hélium. On pense également que l'atmosphère de Jupiter comporte trois couches de nuages distinctes :

- La plus externe, probablement vers 100 km de profondeur, serait formée de nuages de glace d'ammoniac.

- La suivante, vers 120 km de profondeur, de nuages d'hydrogénosulfure d'ammonium (NH 4 HS).

- La dernière, vers 150 km de profondeur, de nuages d'eau et de glace.

Ces chiffres proviennent des données sur la condensation de ces composés en fonction de la température, mais l'évolution de la température à l'intérieur de l'atmosphère de jupiter n'est pas connue avec précision.

L'atmosphère externe de Jupiter subit une rotation différentielle, remarquée pour la première fois par Jean-Dominique Cassini en 1690. La rotation de l'atmosphère polaire de Jupiter est d'environ 5 minutes plus longue que celle de l'atmosphère à la ligne équatoriale. De plus, des bancs de nuages circulent le long de certaines latitudes en direction opposée des vents dominants. Des vents d'une vitesse de 600 km/h ne sont pas exceptionnels. Ce système éolien serait causé par la chaleur interne de la planète. Les interactions entre ces systèmes circulatoires créent des orages et des turbulences locales, telles la Grande Tache Rouge, un large ovale de près de 12.000 km sur 25.000 km d'une stabilité exceptionnelle, puisque déjà observé par Cassini il y a trois siècles. D'autres taches plus petites ont été observées depuis des décennies.

La couche la plus externe de l'atmosphère de Jupiter contient des cristaux de glace d'ammoniac. Les couleurs observées dans les nuages proviendraient des éléments présents en quantité infime dans l'atmosphère, sans que les détails soient là non plus connus.

ANNEAUX PLANÉTAIRES

ANNEAUX PLANÉTAIRES

Jupiter possède plusieurs anneaux planétaires, très fins, composés de particules de poussières continuellement arrachées aux quatre lunes les plus proches de la planète lors de micro-impacts météoriques du fait de l'intense champ gravitationnel de la planète. Ces anneaux sont en fait tellement fins et sombres qu'ils ne furent découverts que lorsque la sonde Voyager 1 s'approcha de la planète en 1979. (Anneaux ->)

- Entre 92.000 km et 122.500 km du centre de la planète, on trouve un anneau en forme de tore, élargi par le champ magnétique de Jupiter.

- L'anneau principal, situé entre 122.500 km et 128.940 km du centre de Jupiter et épais de seulement 30 km, est composé de poussières provenant des satellites Adrastée et Métis.

- Plus loin, vers 181.000 km du centre, se trouve l'anneau des poussières provenant d'Amalthée et vers 222.000 km, celui provenant de Thébé.

- Il existe également un anneau externe extrêmement ténu et distant qui tourne autour de Jupiter en sens rétrograde. Son origine est incertaine mais pourrait provenir de poussière interplanétaire capturée.

Ces anneaux, à la différence de ceux de Saturne, sont extrêmement sombres, avec un albédo de l'ordre de 0,05. Ces anneaux sont classés dans trois familles : Halo, Main Ring et Gossammer Rings.

MAGNÉTOSPHÈRE

MAGNÉTOSPHÈRE

Jupiter a une magnétosphère très grande et puissante. Elle provient de la couche d'hydrogène métallique qui, par sa rotation rapide, agit comme une immense dynamo - Jupiter fait un tour sur elle-même en 9h55 seulement. En fait, si l'on pouvait voir son champ magnétique depuis la Terre, il apparaîtrait cinq fois plus grand que la pleine lune dans le ciel, et cela malgré la distance bien plus importante. De fait, la magnétosphère de Jupiter s'étend bien au-delà de l'orbite de Saturne. Le champ est environ 1220 fois plus grand que celui de la Terre.

Ce champ magnétique capture un grand flux de radiations de particules dans les ceintures de radiation de Jupiter, et provoque un tube de flux de particules et un spectaculaire tore de gaz associé à Io. Ces ceintures de radiations sont un véritable danger pour les sondes spatiales. En effet, toutes les lunes de Jupiter se trouvent à l'intérieur de sa magétosphère et ceci expliquerait en partie l'activité volcanique sur Io. Des courants électriques de Jupiter vers Io, ainsi que de plus faibles, jusqu'à Europe, ont aussi été observés. La sonde Voyager 1 a révélé que la magnétosphère jovienne était sujette à de rapides variations. Le vent solaire enest responsable. L'onde de choc de la magnétosphère s'étend ainsi jusqu'à 26 millions de km. Des particules à très haute énergie atteignent parfois même l'orbite de la Terre.

AURORES DE JUPITER

La magnétosphère jovienne permet la formation d'impressionnantes aurores polaires.

Les lignes de champ magnétiques entraînent des particules à très haute énergie vers les régions polaires de Jupiter. L'intensité du champ magnétique est 10 fois supérieure à celui de la Terre et en transporte 20.000 fois l'énergie.

UNE PETITE LUNE DÉCLENCHE LES AURORES DE JUPITER : Comparée à la géante gazeuse autour de laquelle elle gravite, Io est insignifiante. Et pourtant, cette petite lune, 60.000 fois moins volumineuse et 21.000 fois moins massive que Jupiter, est bien à l'origine des gigantesques aurores irisées qui se déploient autour des pôles de la planète. L'incroyable scénario avait été imaginé dès que les volcans d'Io étaient apparus sur les images de la sonde Voyager, dans les années 1970. Les particules chargées électriquement éructées par ces volcans sont susceptibles d'être arrachées par le puissant champ magnétique de Jupiter, avant de s'enrouler autour de ses pôles pour donner naissance à des aurores. Pour confirmer cette hypothèse, une équipe de l'université Tohoku (Japon) a épluché les mesures d'un télescope hawaïen et de la sonde Wind de la Nasa. Et elle s'est aperçue qu'en juin 2007, la quantité de sodium autour de Jupiter avait augmenté tandis que son émission d'ondes radio avait diminué. "Ces séries de données indiquent que l'activité volcanique sur Io a augmenté en même temps que les aurores de Jupiter se modifiaient, explique Bertrand Bonfond, qui a participé à l'étude. Elles mettent donc en évidence ce lien dont on soupçonnait l'existence : ce sont les éruptions sur Io qui fabriquent la matière première des aurores joviennes". Plus de doute : la fumée d'une petite lune met bien le feu dans le ciel de sa géante. M.F. - SCIENCE & VIE > Avril > 2013

UNE PETITE LUNE DÉCLENCHE LES AURORES DE JUPITER : Comparée à la géante gazeuse autour de laquelle elle gravite, Io est insignifiante. Et pourtant, cette petite lune, 60.000 fois moins volumineuse et 21.000 fois moins massive que Jupiter, est bien à l'origine des gigantesques aurores irisées qui se déploient autour des pôles de la planète. L'incroyable scénario avait été imaginé dès que les volcans d'Io étaient apparus sur les images de la sonde Voyager, dans les années 1970. Les particules chargées électriquement éructées par ces volcans sont susceptibles d'être arrachées par le puissant champ magnétique de Jupiter, avant de s'enrouler autour de ses pôles pour donner naissance à des aurores. Pour confirmer cette hypothèse, une équipe de l'université Tohoku (Japon) a épluché les mesures d'un télescope hawaïen et de la sonde Wind de la Nasa. Et elle s'est aperçue qu'en juin 2007, la quantité de sodium autour de Jupiter avait augmenté tandis que son émission d'ondes radio avait diminué. "Ces séries de données indiquent que l'activité volcanique sur Io a augmenté en même temps que les aurores de Jupiter se modifiaient, explique Bertrand Bonfond, qui a participé à l'étude. Elles mettent donc en évidence ce lien dont on soupçonnait l'existence : ce sont les éruptions sur Io qui fabriquent la matière première des aurores joviennes". Plus de doute : la fumée d'une petite lune met bien le feu dans le ciel de sa géante. M.F. - SCIENCE & VIE > Avril > 2013

Entre le 16 juillet et le 22 juillet 1994, l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter (->) permit de recueillir de nombreuses nouvelles données sur la composition atmosphérique de la planète.

Entre le 16 juillet et le 22 juillet 1994, l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter (->) permit de recueillir de nombreuses nouvelles données sur la composition atmosphérique de la planète.

Plus de 20 fragments de la comète sont entrés en collision avec l'hémisphère sud de Jupiter, fournissant la première observation directe d'une collision entre deux objets du système solaire. L'évènement, qui constitue une première dans l'histoire de l'astronomie, a été suivi par des astronomes du monde entier. (Nouvel Impact sur Jupiter en 2009)

La sonde Galileo explora le système jovien durant 8 années. Elle fut placée en orbite en 1995. Elle lâcha une petite sonde à l'intérieur de l'atmosphère jovienne pour en étudier la composition, et survola à de nombreuses reprises les satellites galiléens, découvrant un océan sur Europe et le volcanisme actif sur Io.

La grande tache rouge est le nom que l'on donne à la tempête qui souffle à la surface de Jupiter. Il s'agit d'un gigantesque anticyclone dont les vents soufflent à plus de 400 km/h sur les bords. La "tache" reste à la même distance de l'équateur mais dérive lentement d'est en ouest. Elle a été découverte par Cassini en 1690. Cette tempête anticyclonique mesure 12.000 x 25.000 km ; si bien que l'on pourrait y faire entrer deux à trois planètes de la taille de la Terre. (Lire Climat et Tempêtes de Jupiter)

Comme on peut le voir sur la photographie, la Grande tache rouge est entourée d'un ensemble complexe d'ondes turbulentes qui peuvent donner naissance à un ou plusieurs petits anticyclones satellites comme le nuage blanc de l'image qui est de la taille de la Terre. Outre sa taille gigantesque, sa durée de vie reste inexpliquée. En effet, un simple anticyclone devrait évoluer dans le temps et éventuellement disparaître complètement, alors qu'en trois siècles d'observation, la tache n'a que très peu changé. Le mécanisme de son origine reste une énigme scientifique.

Jupiter possède à ce jour (2023) au moins 95 satellites. Ils portent le nom de filles ou d'amantes de Zeus. Les plus gros ont la taille de planètes et sont nommés galiléens car découverts par Galilée en 1610. Par ordre de distance croissante à la planète, on trouve : Io, Europe, Ganymède (qui est plus grand que Mercure) et Callisto.

Les autres satellites, plus petits, sont, par ordre de distance croissante à la planète : Métis, Adrastée, Amalthée, Thébé, Léda, Himalia, Lysithée, Elara, Ananké, Carme, Pasiphaé et Sinopé.

Les autres satellites, plus petits, sont, par ordre de distance croissante à la planète : Métis, Adrastée, Amalthée, Thébé, Léda, Himalia, Lysithée, Elara, Ananké, Carme, Pasiphaé et Sinopé.

En 1999, un nouveau satellite a été découvert : Callirrhoé (S/1999/J1). Puis onze ont été découverts en 2000 : Thémisto, Kalyké, Iocasté, Érinomé, Harpalyké, Isonoé, Praxidiké, Mégaclité, Taygèté, Chaldéné (S/2000 J1 à J10) et S/2000 J11.

Fin 2001, douze nouveaux satellites ont été découverts : Autonoé, Thyoné, Hermippé, Eurydomé, Spondé, Pasithée, Euanthé, Kalé, Orthosie, Euporie et Aitné (S/2001 J1 à J11). En 2002, un satellite a été découvert : Arché (S/2002 J1).

En 2003, vingt-trois nouveaux satellites ont été découverts : S/2003 J1 à J23, portant leur nombre total à 69.

LES ANNEAUX DE JUPITER |

|||

Anneau |

Distance ( 000 km ) |

Largeur ( km ) |

Masse ( kg ) |

HALO PRINCIPAL TENU |

100 000 122 800 129 200 |

22 800 6 400 850 000 |

? 1.1e18 2.8e19 |

C.S.M. - PLANÈTE GAÏA > Juin > 2017 |