La Terre a Deux Lunes |

Un Éclat de Lune en Orbite |

S.R. - POUR LA SCIENCE N°531 > Janvier > 2022 |

La Lune peut-elle avoir une Lune ? |

B.R. - SCIENCE & VIE Questions N°39 > Décembre > 2020 |

Une Mini Lune en Orbite autour de la Terre |

TOUT COMPRENDRE N°116 > Mai > 2020 |

Une Mini Lune s'est invitée autour de la Terre |

F.D. - SCIENCES ET AVENIR N°878 > Avril > 2020 |

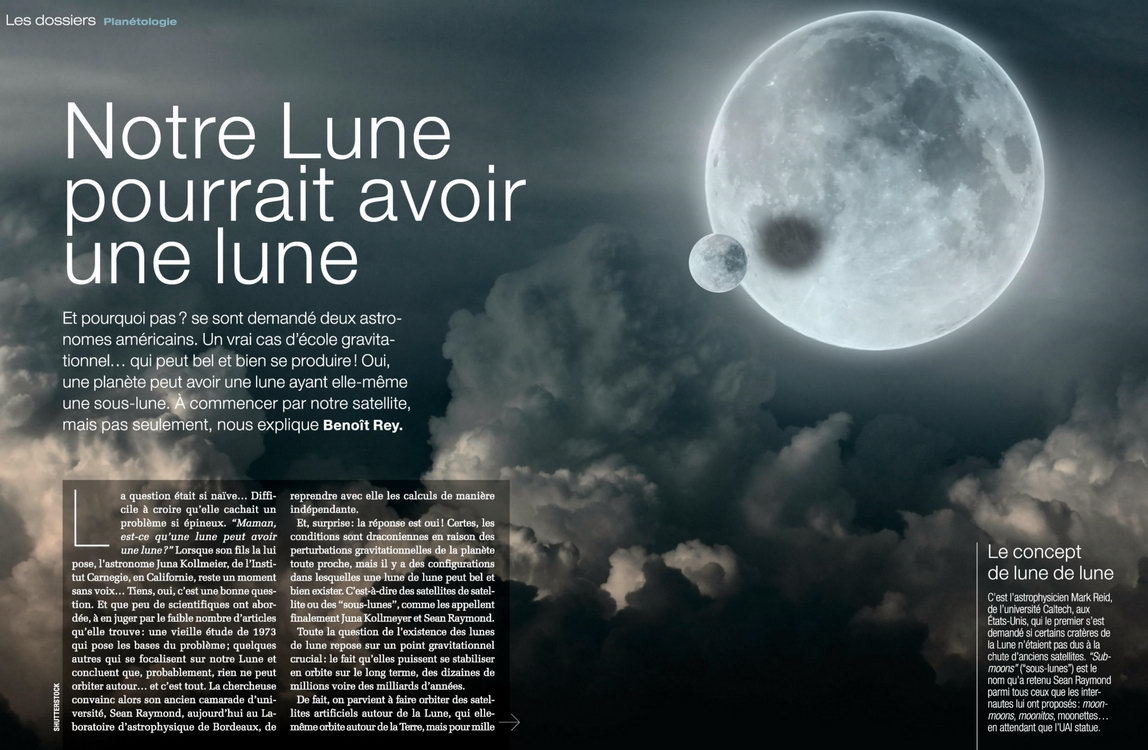

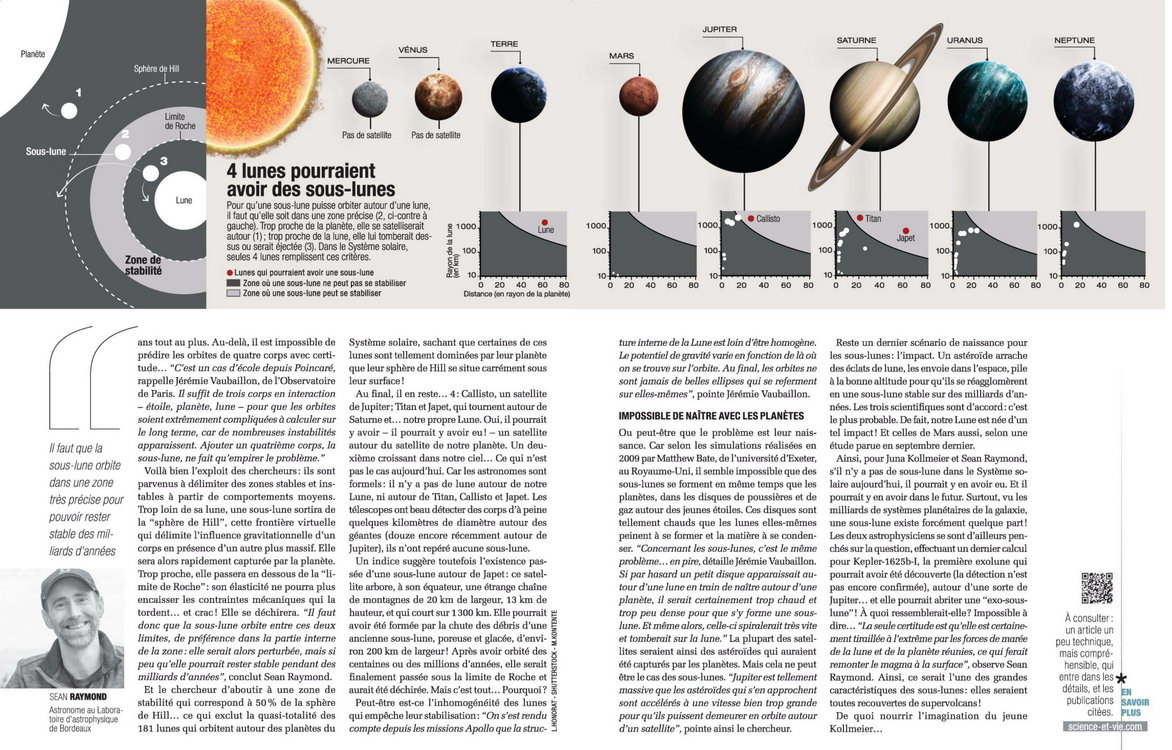

Notre Lune pourrait avoir une Lune |

B.R. - SCIENCE & VIE N°1216 > Janvier > 2019 |

A-t-on Vu Tomber la Deuxième Lune de La Terre ? |

Le mystérieux objet qui a illuminé le ciel de l'Angleterre le 21 septembre serait la deuxième lune que nous évoquions en mai dernier : l'enquête n'est pas terminée, mais l'hypothèse de la chute du petit asteroïde est très probable.

Le mystérieux objet qui a illuminé le ciel de l'Angleterre le 21 septembre serait la deuxième lune que nous évoquions en mai dernier : l'enquête n'est pas terminée, mais l'hypothèse de la chute du petit asteroïde est très probable.

L'objet céleste a été vu par de nombreux témoins en Grande-Bretagne. Il se serait disloqué au contact de l'atmosphère avant de chuter au-dessus du Canada (->).

Une boule de feu, une étoile filante éblouissante, un bolide... Nous annoncions en mai dernier que de petits astéroïdes ne cessent d'être captés par l'attraction de la Terre et donc, que statistiquement, il y a toujours une deuxième lune en orbite. La preuve : il se pourrait qu'on ait vu tomber le 21 septembre celle gravitant en ce moment autour de notre planète !

LES FORUMS EN ÉBULLITION

À 22h55, heure locale, un météore d'une brillance exceptionnelle a en effet illuminé le ciel anglais. Les forums d'astronomes amateurs n'ont pas tardé à être submergés de messages : "J'étais assise dans mon salon quand je l'ai vue : une longue queue du rouge au blanc", raconte Jacqueline Purdie, à Edimbourg. "Je n'en suis toujours pas revenu, relate Jacob Spencer, à Birmingham. Il était orange, jaune... et il est resté visible plus de 20 secondes". "J'étais dans une voiture quand je l'ai vu, relate Rudi Theunissen à Neerpelt, en Belgique. Il était incroyablement brillant. Nous avons pensé qu'il allait tomber sur Terre, quand tout à coup, il a disparu". Les observatoires ont été alertés et les spécialistes ont rapidement compris que l'objet était atypique : "Sa vitesse de 8 km/s était trop faible pour un astéroïde ordinaire pénétrant l'atmosphére, détaille Jérémie Vaubaillon de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Et il est très peu probable qu'il s'agisse d'un satellite artificiel, car il se déplaçait d'est en ouest - les satellites artificiels tournent majoritairement dans le sans de la rotation de la Terre". Mais surtout, une heure et demie plus tard, un météore similaire était observé au Canada et dans le nord-est des États-Unis. Les astronomes collectent encore les clichés des amateurs pour retracer précisément la trajectoire des mystérieux objets... mais déjà, ils en sont convaincus, il doit s'agir du même objet : un petit astéroïde qui se serait disloqué en frôlant l'atmosphère au dessus de l'Angleterre avant de poursuivre sa course en orbite et de chuter au-dessus du Canada.

Bref, une petite lune de la Terre se serait brûlé les ailes à trop s'approcher d'elle. "C'est la meilleure explication, assure Jérémie Vaubaillon. Et si c'est le cas, c'est fantastique ! Cela veut dire que pour la première fois, on a assisté à la chute d'un satellite temporaire de la Terre". Pour la première fois, il se pourrait qu'un ait vu tomber une lune !

M.F. - SCIENCE & VIE > Décembre > 2012 |

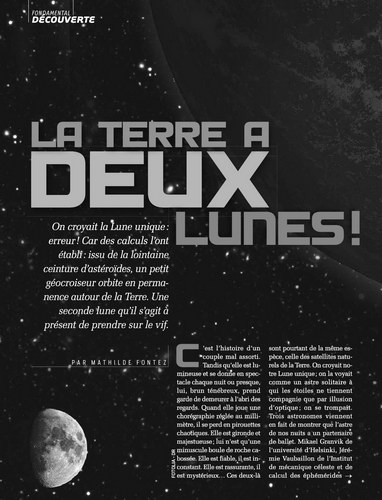

La Terre a Deux Lunes |

On croyait la Lune unique : erreur ! Car des calculs l'ont établi : issu de la lointaine ceinture d'astéroïdes, un petit géocroiseur orbite en permanence autour de la Terre. Une seconde Lune qu'il s'agit à présent de prendre sur le vif.

On croyait la Lune unique : erreur ! Car des calculs l'ont établi : issu de la lointaine ceinture d'astéroïdes, un petit géocroiseur orbite en permanence autour de la Terre. Une seconde Lune qu'il s'agit à présent de prendre sur le vif.

C'est l'histoire d'un couple mal assorti. Tandis qu'elle est lumineuse et se donne en spectacle chaque nuit ou presque, lui, brun ténébreux, prend garde de demeurer à l'abri des regards. Quand elle joue une chorégraphie réglée au millimètre, il se perd en pirouettes chaotiques. Elle est gironde et majestueuse ; lui n'est qu'une minuscule boule de roche cabossée. Elle est fiable, il est inconstant. Elle est rassurante, il est mystérieux... Ces deux-là sont pourtant de la même espèce, celle des satellites naturels de la Terre. On croyait notre Lune unique ; on la voyait comme un astre solitaire à qui les étoiles ne tiennent compagnie que par illusion d'optique ; on se trompait. Trois astronomes viennent en fait de montrer que l'astre de nos nuits a un partenaire de ballet. Mikael Granvik de l'université d'Helsinki, Jérémie Vaubaillon de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de Paris et Robert Jedicke de l'observatoire d'Hawaï ont découvert que la Terre a non pas une, mais deux lunes ! La traque méthodique qui vient de porter ses fruits n'a pas eu lieu dans le ciel... mais sur le papier. Car les trois chercheurs sont des théoriciens. Spécialistes de mécanique céleste, ils évaluent les astéroïdes qui, au lieu de graviter avec la majorité de leurs semblables entre Mars et Jupiter, se sont égarés jusqu'à s'approcher de la Terre.

C'est donc tout naturellement que leur est venue l'idée de calculer si les "astéroïdes géocroiseurs" pouvaient étre arrachés de leur orbite solaire et rejoindre la Lune autour de la Terre. "L'idée qu'un astéroïde puisse se faire capturer par la Terre n'est pas neuve, précise Mikael Granvik. On s'est convaincu depuis longtemps que c'est possible, notamment en observant les planètes géantes". C'est une question purement mécanique : à force d'être ballottés au gré des mouvements des autres astres du système solaire, de petits corps peuvent voir leur trajectoire se modifier, leur course se ralentir. Et si par hasard, ils frôlent l'orbite d'une planète alors que leur vitesse est au plus bas, ils peuvent quitter l'influence du Soleil, tels des seconds rôles délaissant le danseur étoile d'un ballet pour aller valser avec un autre partenaire. Seulement jusque-là, les modèles en trois dimensions nécessaires pour simuler leurs trajectoires n'existaient pas.

Il faut dire que le calcul dans lequel se sont lancés les trois chercheurs est loin d'être trivial. Certes, les planètes, les astéroïdes, les satellites et autres comètes ne sont soumis qu'a une force : la gravitation. Certes, nul besoin d'invoquer les complexes équations de la relativité générale pour décrire un tel système - celles de Newton suffisent. Seulement, cette apparente simplicité est trompeuse. Car c'est une certitude depuis la fin du siècle, grâce aux travaux du mathématicien Henri Poincaré : prédire la trajectoire d'un astéroïde donné pour savoir s'il a une chance de se satelliser autour de la Terre est théoriquement impossible, l'écheveau des forces qui animent le système solaire, entre l'attraction lointaine mais puissante du Soleil et les minuscules interactions des planètes, ne pouvant étre démêlé par le calcul mathématique. "Je comprends que cela paraisse fou, mais c'est un fait : si l'on sait décrire la trajectoire de deux billes en interaction gravitationnelle, dès qu'il y a 3 corps - la Lune, la Terre, le Soleil, par exemple - on ne peut plus résoudre", résume Alain Albouy, à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de Paris.

FAITS & CHIFFRES : 8.585 astéroïdes géocroiseurs ont déjà été repérés. Mais les télescopes ne voient que les corps de plusieurs centaines de mètres. En réalité, il y aurait des centaines de millions de petits astéroïdes de 1 m de diamètre, autant de lunes potentielles pour la Terre. |

LE SUPERCALCULATEUR JADE

"Nous n'avions donc pas le choix : pour s'attaquer au problème, il fallait faire de la statistique, tranche Mikael Granvik. Il nous fallait regarder l'évolution de millions d'astéroïdes à l'aide d'une simulation pour voir combien allaient se satelliser". Les chercheurs en ont finalement pris un milliard. Un milliard d'astéroïdes virtuels qu'ils ont placés dans le grand jeu du système solaire, avant de mettre le tout en mouvement. "C'est le plus gros calcul que j'ai jamais fait de ma vie !", précise Jérémie Vaubaillon. Grâce au supercalculateur Jade, basé à Montpellier, il n'aura pourtant fallu attendre le verdict que deux jours. Résultat : la probabilité de capture d'un astéroïde est tellement élevée qu'il y a toutes les chances qu'à chaque instant, il y en ait toujours un autour de la Terre. Il peut parfois y en avoir deux, parfois aucun... mais, le plus souvent, il n'y en a qu'un. Autrement dit, une deuxième lune tourne presque toujours autour de notre planète.

Pour les chercheurs, la surprise est totale : "On avait bien l'intuition que des astéroïdes de temps en temps se laissaient attraper par la Terre, mais jamais on n'aurait pensé qu'il y en avait toujours un en orbite", s'enflamme Mikael Granvik. "On ne la voit pas, mais elle est là, quelque part au-dessus de nos têtes", résume, songeur, Jérémie Vaubaillon. Les chercheurs ont même pu brosser son portrait type : un bloc de poussières agglomérées de 1 m de diamètre, gravitant à quelques centaines de milliers de kilométres de la Terre (à peine plus loin que la Lune) dont la trajectoire ne cesse d'être perturbée par les aléas des mouvements des corps du système solaire et dont l'équilibre orbital est très précaire. "La simulation montre que ces satellites sont temporaires, confirme Mikael Granvik. Certains finissent au bout de quelques semaines par tomber sur la Terre, d'autres demeurent en orbite plusieurs centaines d'années... Mais la grande majorité reste stable autour de notre planète une dizaine de mois.

LA TERRE A UN QUATRIÈME COMPAGNON Un rocher de 200 à 400 km de diamètre suit la Terre comme son ombre... et on vient juste de s'en apercevoir. Deux astronomes irlandais ont en effet annocé qu'un astéroïde est embusqué à 19 millions de km de distance derrière la planète bleue ; il est de plus sur la même orbite que nous depuis 250.000 ans - orbite qui a pu et peut encore varier. "2010 SO16" est ainsi le quatrième compagnon de notre Terre, mais il a quelque chose de spécial : il pourrait s'agir d'un débris de la gigantesque collision qui aurait donné naissance à la Lune il y a 4,4 milliards d'années.

|

Des caractéristiques qui rappellent celles d'un petit corps découvert par hasard le 14 septembre 2006 : 2006 RH120 (photo ->). "Il s'agit d'un objet de quelques mètres de diamètre qui a gravité autour de la Terre de juillet 2006 à juillet 2007", précise Mikael Granvik. Les spécialistes ont d'abord cru que ce n'était qu'un bout de fusée datant des missions Apollo ; les mesures de sa luminosité ont finalement montré qu'il était composé de roches. "Lorsqu'en mars 2009, l'analyse de 2006 RH120 a révélé qu'il s'agissait d'un satellite temporaire de la Terre, le premier jamais observé, cela faisait seulement quelques mois que nous travaillions sur le projet, se rappelle Mikael Granvik. Trois ans plus tard, nos prédictions théoriques abouties se voient exactement validées par ce seul exemple connu".

UNE LUNE À DÉCROCHER À peine découverte, pas encore localisée et déjà, la deuxième Lune de la Terre est l'objet de tous les fantasmes. "On pourrait envoyer un microsatellite pour la survoler, propose ainsi Mikael Granvik, l'un des auteurs de la découverte. Cela nous permettrait de procéder à une analyse spectrale de la surface et de photagraphier d'éventuels cratères". "L'idéal serait d'avoir la chance d'assister à la chute de l'une de ces lunes dans l'atmosphère terrestre, défend de son côté Patrick Michel, spécialiste des astéroïdes à l'observatoire de Nice. Nous pourrions ainsi remettre nos collections de météorites dans leur contexte". Mais la mission ultime, ils l'avouent, serait de ramener la deuxième Lune tout entière pour analyse. "Nous pourrions comprendre comment sa surface a été modifiée par le vent solaire et corriger le principal biais qui ternit nos observations d'astéroïdes", justifie Mikael Granvik. Les astrophysiciens, eux aussi, rêvent désormais de décrocher la Lune. |

Cette seconds Lune peut sembler finalement bien décevante. Ce n'est qu'un vulgaire morceau de roche, un satellite minuscule et éphémère. Rien à voir avec l'astre imposant qui éclaire nos nuits et gouverne nos océans. On peut même se demander s'il mérite le nom de "lune"... Mais ces considérations sont loin de doucher l'enthousiasme des trois chercheurs, tout occupés qu'ils sont à réver d'exploiter leur trouvaille. Nous avons là de la matière extraterrestre à portée de main, s'enflamme ainsi Mikael Granvik. C'est une opportunité qu'il faudrait saisir". Car sous leurs atours de gros cailloux, les astéroïdes sont de véritables mines pour les astrophysiciens. "On les soupçonne d'avoir apporté l'eau et les premières molécules de vie sur Terre, et ils gardent intacte la composition du système solaire juste après sa noissance", énumère Patrick Michel, à l'observatoire de Nice. Du reste, l'étude de ces petits corps rocheux est devenue une priorité pour les agences américaine et européenne. Deux missions sont programmées : les sondes Osiris Rex (Nasa) et Marco Polo R (ESA) devraient s'envoler en 2018 et 2020 vers des astéroïdes qui évoluent à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre. Mais pourquoi aller si loin ? Notre seconde Lune, mille fois plus proche, ne pourrait-elle pas devenir notre nouvel eldorado ? Paul Allen, le directeur des investigations sur les missions dédiées aux astéroïdes à la Nasa, n'est pas loin de le penser : "C'est une alternative sérieuse ! La mission nécessiterait moins de carburant et serait plus courte : quelques jours seulement suffiraient pour atteindre cette Lune".

Tous ne partagent cependant pas cet enthousiasme. Detlef Koshny, spécialiste du sujet à l'ESA s'est d'abord emballé quand nous lui avons soumis l'idée, avant de faire brusquement machine arrière en prenant connaissance de la minuscule taille du satellite : "Pour l'instant, nous ne sommes pas capables de contrôler un atterrissage à moins de quelques mètres près... alors, s'amarrer à un satellite de 1 m parait vraiment difficile !" Lindley Johnson, spécialiste des astéroïdes géocroiseurs à la Nasa, pointe, lui aussi, les défis à relever pour mener une telle mission : "Déjà, maintenir des astronautes à la surface d'astéroïdes de quelques dizaines de mètres est un défi. Le simple fait de donner un coup de marteau les fait décoller". À ces difficultés s'ajoute celle de la durée de vie limitée du satellite : comment faire pour cibler un objet qui ne reste qu'un an en orbite alors qu'il en faut cinq pour mettre sur pied une mission ? "Difficile, mais pas impossible, tranche Paul Allen. Cela mérite d'être étudié sérieusement. Nous allons en parler dans les mois qui viennent, c'est sûr !"

Mais avant d'envisager une mission, il faudra localiser cette deuxième Lune. Or, seule une dizaine de télescopes sont capables de capter la lumière d'un si petit astre, et ils sont loin de couvrir tout le ciel. "On est presque aveugle pour les objets de moins de 1 km de diamètre, admet Mikael Granvik. La détection de 2006 RH120 a été un énorme coup de chance". Le chercheur imagine bien regarder si la seconde Lune s'installe sur une orbite préférentielle : en comparant les trajectoires de tous les satellites issus de sa modélisation, il espère voir émerger des zones de plus grande probabilité qui pourraient à l'avenir être ciblées. Mais l'idéal serait un grand télescope qui scanne la totalité du ciel, tel... le Large Synoptic Survey Telescope (photo ->), qui est en train d'être édifier au Chili. Dès 2020, cet instrument devrait être capable de trouver des corps de quelques mètres à plusieurs millions de kilomètres. Il devrait donc voir notre seconde Lune. De quoi faire un pied de nez savoureux à la politique spatiale américaine. Car il y a deux ans, Barack Obama provoquait un certain émoi en annonçant que le prochain "grand pas" de l'humanité ne se fera pas sur la Lune, mais sur un astéroïde. Et finalement, cela reviendra peut-être au même...

M.F. - SCIENCE & VIE > Mai > 2012 |