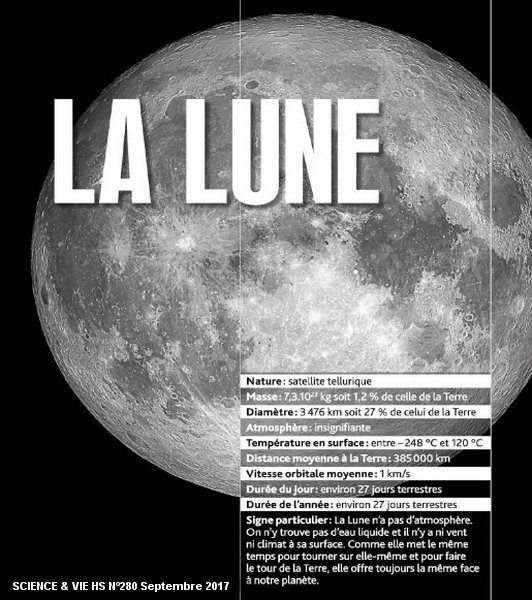

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESLa distance moyenne entre la Lune et la Terre est de 384.403 km. Le diamètre de la Lune est de 3.476 km.

On peut considérer la Terre et la Lune comme une planète double, l'influence gravitationnelle du Soleil étant comparable à leur interaction mutuelle. Elles tournent autour de leur centre de masse commun, le barycentre du système double. Comme ce dernier se trouve à l'intérieur de la Terre, à environ 4.700 kilomètres de son centre, le mouvement de la Terre est généralement décrit comme une "oscillation". Vues de leur pôle nord, la Terre et la Lune tournent sur elles-mêmes, la Lune tourne autour de la Terre et cette dernière tourne autour du Soleil, tous ces mouvements s'effectuant dans le sens anti-horaire (contraire à celui des aiguilles d'une montre). La période de rotation de la Lune est la même que sa période orbitale et elle présente donc toujours la même face à un observateur terrestre. Cette rotation synchrone résulte des frottements qu'a entraînés la marée de la Terre sur la Lune qui ont progressivement amené la Lune à ralentir sa rotation sur elle-même, jusqu'à ce que la période de ce mouvement coïncide avec celle de la révolution de la Lune autour de la Terre. De la même manière, la rotation de la Terre continue de ralentir pour correspondre à la période orbitale de la Lune et la durée du jour allonge d'environ 15 µs par an. Le moment cinétique devant se conserver, la Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par année.

Les points où l'orbite de la Lune croise l'écliptique s'appellent les "nouds" lunaires : le septentrional (ou ascendant) est celui où la Lune passe vers le nord de l'écliptique et le méridional (ou descendant) est celui où elle passe vers le sud. Le plan de l'orbite lunaire maintient une inclinaison de 5,145 396° par rapport à l'écliptique (le plan orbital de la Terre), tandis que l'axe de rotation lunaire est incliné de 1,5424° par rapport à la normale à ce même plan. Le plan précesse rapidement (i.e. son intersection avec l'écliptique tourne dans le sens horaire), en 6793,5 jours (18,5996 années), à cause de l'influence gravitationnelle du Soleil et, dans une moindre mesure, du bourrelet équatorial de la Terre. L'équateur terrestre est lui-même incliné de 23,45° par rapport à l'écliptique, donc, au cours de cette période, l'inclinaison du plan orbital lunaire par rapport à l'équateur terrestre varie entre 28,60° (23,45°+5,15°) et 18,30° (23,45°-5,15°). L'axe de rotation lunaire par rapport à son plan orbital précesse avec la même vitesse que l'inclinaison écliptique, mais avec un difference de 180°. Pour cette raison l'inclinaison de l'axe sur l'écliptique est fixé à 6,69° (5,15°+1,54°) (voire : Librations en latitude). Par contrecoup du premier mouvement, l'inclinaison de la Terre varie de 0,00256° de part et d'autre de sa valeur moyenne, ce qu'on appelle la nutation.

|

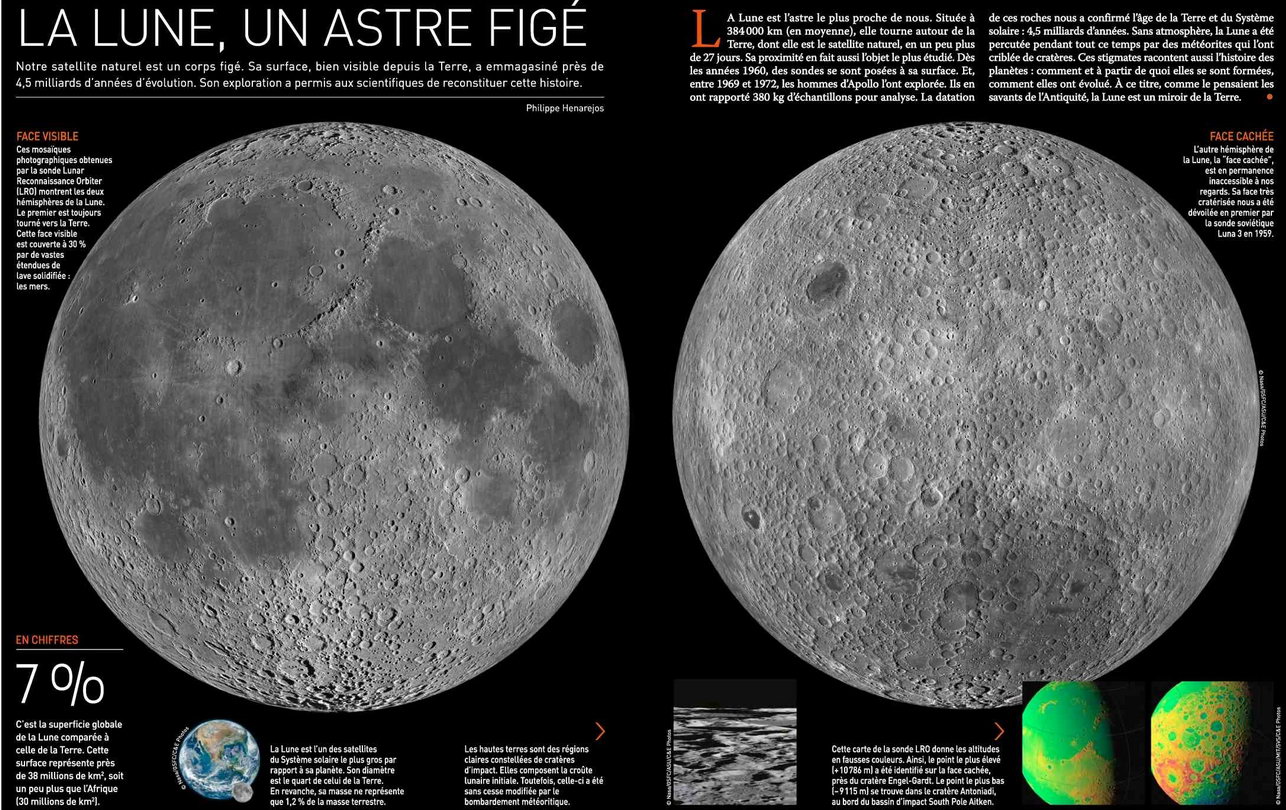

L'ÉNIGME DES CRATÈRES DE LA LUNE RÉSOLUE L'ÉNIGME DES CRATÈRES DE LA LUNE RÉSOLUESi le Lune a deux visages, c'est parce qu'au début de son histoire, elle a été plus chaude d'un côte que de l'autre. La question était en suspens depuis 1959 : la sonde soviétique Luna 3 avait alors rapporté les premiers clichés de sa face cachée constellée de cratères. La faute a un flot d'astéroïdes venu d'un seul côté ? En épluchant les données collectées par la sonde GRAIL, Mark Wieczorek (Institut de physique du globe, Paris) vient de calculer que "les 2 côtés ont le même nombre d'impacts mais que ceux de la face visible sont plus étendus. La Lune a donc subi le même bombardement sur les deux faces mais il n'y a pas laissé les mêmes traces". Or, justement, on soupçonne des isotopes radioactifs d'avoir chauffé sa face visible juste après sa naissance, la rendant toute molle. Ainsi, au lieu de se creuser nous les impacts, la croûte, côté Terre, les aurait absorbé... Reste à savoir d'où vient cet matière radioactive. Certains invoquent une éruption gigantesque. D'autre un choc avec un caillou de 1000 km. Cette question-là, elle, reste entière...

|

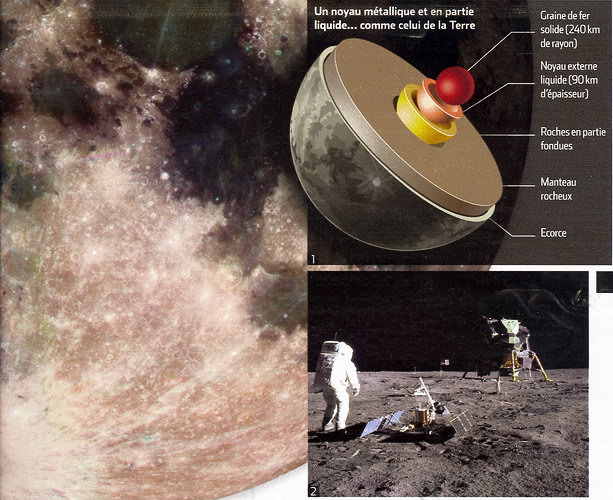

SON CŒUR MIS À NU Grâce à l'analype de données datant des missions Apollo, le noyau de la Lune vient enfin de livrer tous ses secrets. Un exploit qui confirme que la Terre et son satellite sont liés... Enfin ! Plus de 40 ans après que l'homme a foulé son sol, une équipe franco-américaine vient pour la première fois de sonder le cœur de la Lune, dévoilant ses dimensions et sa composition. Pour réussir cet exploit, les chercheurs ont exhumé des données aussi vieilles que sa conquête : les enregistrements des quatre sismographes déposés sur son sol lors des missions Apollo, et qui ont capté, de 1969 à 1977, chaque petit "tremblement de Lune". ELLE EST NÉE FONDUE "Car notre satellite, lui aussi, est secoué de séismes, précise Philippe Lognonné, de l'Institut de physique du globe de Paris, l'un des auteurs de l'étude. L'attraction gravitationnelle de la Terre ne cesse de le déformer, donnant naissance à des ondes sismiques qui se propagent en profondeur. Et c'est justement en les étudiant qu'on peut déduire la composition du sol et son état". C'est grâce à cette méthode que l'on connaît le cour de la Terre. Celui de notre satellite restait jusqu'à présent hors de portée car les géophysiciens échouaient à exploiter les données sismiques d'Apollo. "Dans les années 1970, l'informatique en était à ses balbutiements, rappelle Philippe Lognonné. Les convertisseurs notamment, qui transforment le signal analogique en signal numérique, étaient très peu précis". Grâce à la puissance de calcul des ordinateurs actuels, les chercheurs ont pu identifier l'origine des séismes, additionner les amplitudes de chacune des ondes, et faire émerger leur trajectoire et leur vitesse : des informations clés pour reconstituer l'intérieur de la Lune. D'où il ressort que notre satellite possède un noyau métallique de 330 km de rayon, composé d'une graine de fer solide et d'une couche bouillonnante de métal liquide. Ce noyau est emmitouflé dans une zone rocheuse partiellement fondue de 150 km d'épaisseur. Bref, la Lune a un cœur de métal liquide truffé d'une graine solide... Exactement comme la Terre ! "On avait l'intuition que c'était le cas, précise Philippe Lognonné. Des mesures du champ magnétique de la Lune avaient montré que son cœur devait contenir beaucoup de métaux, et sa trajectoire suggérait qu'elle était freinée par un volume liquide proche de son centre. "Il manquait une mesure précise, un "électrocardiogramme" : c'est désormais chose faite. Ces données accréditent l'hypothèse selon laquelle la Lune serait un "petit bout de Terre", fruit d'une gigantesque collision entre un "planétoïde" de la taille de Mars et notre planète, juste après sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années. Si Terre et Lune sont faites du même bois... il est logique qu'elles aient un cœur semblable. "Sauf que leurs processus de formation respectifs n'ont rien à voir : la Lune serait née fondue, s'exclame Philippe Lognonné. Des boules de roche et de métaux en fusion auraient été propulsées en orbite terrestre et se seraient ensuite accrétées en quelques mois seulement". Nul doute que les planétologues vont s'emparer de ces nouvelles données pour comprendre comment un tel cataclysme a pu donner naissance à une "mini-Terre" au cœur métallique et à la croûte rocheuse. La Lune est peut-être sur le point de dévoiler ses ultimes secrets... FAITS & CHIFFRES : Si le noyau de la Lune est identique à celui de la Terre, il est cependant beaucoup plus petit ! Son rayon ne compte que 330 km, contre 1740 km pour notre planète. Même rapporté à sa taille, le cœur métallique de la Lune reste étonnamment menu : il occupe 18 % du rayon total du satellite, quand le cœur de la Terre en occupe, lui, 54 %.

|

Comparé à celui de la Terre, la Lune a un champ magnétique très faible. Bien que l'on pense qu'une partie du magnétisme de la Lune est intrinsèque (comme pour une bande de la croûte lunaire appelé Rima Sirsalis), la collision avec d'autres corps célestes pourrait avoir donné certaines des propriétés magnétiques de la Lune. En effet, une vieille question en science planétaire est de savoir si un corps du système solaire privé d'atmosphère, tel que la Lune, peut obtenir du magnétisme suite à des impacts de comètes et d'astéroïdes. Des mesures magnétiques peuvent également fournir des informations sur la taille et la conductivité électrique du noyau lunaire, données qui aident les scientifiques à mieux comprendre les origines de la Lune. Par exemple, si le noyau contient plus d'éléments magnétiques (tels que le fer) que ceux qui existent sur la Terre, l'hypothèse de l'impact perd de la crédibilité.

LA LUNE A EU UN CHAMP MAGNETIQUE : Il y a des milliards d'années, la Lune aurait eu un cour en fusion, produisant, à l'instar du noyau terrestre, un champ magnétique. Celui-ci aurait même été plus intense que celui de la Terre aujourd'hui. LA LUNE A EU UN CHAMP MAGNETIQUE : Il y a des milliards d'années, la Lune aurait eu un cour en fusion, produisant, à l'instar du noyau terrestre, un champ magnétique. Celui-ci aurait même été plus intense que celui de la Terre aujourd'hui.Un résultat surprenant car la masse de notre satellite n'est que d'environ 1 % celle de la Terre. Le mécanisme de maintien de ce champ devait donc être assez complexe. L'équipe de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT, États-Unis) à l'origine de cette découverte a examiné une nouvelle fois les échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo des années 1970. Elle a découvert la présence de minéraux qui avaient été autrefois magnétisés, preuve qu'ils étaient alors plongés dans un environnement magnétique intense. Ce champ aurait persisté entre -4,2 et -3,56 milliards d'années. Puis il aurait décliné brusquement à partir de -3,3 milliards d'années, sans que les scientifiques ne comprennent pourquoi. Ils soupçonnent une solidificatîon du cœur en fusion : en effet, si la Terre a un champ magnétique, c'est à cause des mouvements au sein de son noyau de fer liquide. La vitesse de solidification de ce noyau fait débat. La préciser permettrait d'estimer à quel moment le champ magnétique terrestre - qui nous protège des particules cosmiques de hautes énergies - devrait décliner à son tour.

|

La Lune a une atmosphère très ténue. Une des sources de cette atmosphère est le dégazage, c'est-à-dire le dégagement de gaz, par exemple le radon, en provenance des profondeurs de la Lune.

La Lune a une atmosphère très ténue. Une des sources de cette atmosphère est le dégazage, c'est-à-dire le dégagement de gaz, par exemple le radon, en provenance des profondeurs de la Lune.

Une autre source importante est le gaz amené par le vent solaire, qui est brièvement capturé par la gravité lunaire.

DE L'EAU SUR LA LUNE ?

A priori, la quasi absence d'atmosphère et une température supérieure à 100°C au Soleil rend impossible la présence d'eau sur la Lune.

Mais d'où pourrait venir cette eau ? L'hypothèse actuellement la plus populaire propose une origine cométaire à l'eau lunaire.

|

L'origine de la Lune est au cœur d'un débat scientifique disputé. Plusieurs hypothèses sont évoquées, la capture d'un astéroïde, la fission d'une partie de la terre par l'énergie centrifuge, la co-accrétion de la matière originelle du système solaire. étant donné l'inclinaison de l'orbite lunaire, il est peu probable que la Lune se soit formée en même temps que la Terre, ou que celle-ci ait capturé la Lune.

L'hypothèse la mieux acceptée est celle de l'impact géant : une collision entre la jeune Terre et un objet de la taille de Mars aurait éjecté de la matière autour de la Terre, qui aurait fini par former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. De nouvelles simulations publiées en août 2001 soutiennent cette hypothèse. Cet impact est daté à 42 millions d'années après la naissance du système solaire, soit il y a 4,526 milliards d'années. Elle est aussi corroborée par la comparaison entre la composition de la Lune et celle de la Terre : on y retrouve les mêmes minéraux, mais dans des proportions différentes. Ce sont les substances les plus légères qui auraient été éjectées le plus facilement de la Terre lors de l'impact et que l'on retrouve en plus grande quantité sur la Lune. Le principal élément qui confirme cela est le 54 Fe, en effet, cet isotope du fer est bien présent sur Mars dans les même proportions que le 57 Fe, mais sur la Terre et la Lune, il existe en quantité très faible. Seulement, pour qu'il puisse s'évaporer, il faut qu'il soit chauffé à plus de 2000°C pendant un temps important. La principale thèse pour expliquer cet échauffement est la collision Terre/Lune.

LES ÉCLIPSES SOLAIRES ET LUNAIRES

LES ÉCLIPSES SOLAIRES ET LUNAIRES

À l'exception de Mercure et Vénus, toutes les planètes du système solaire possèdent des satellites naturels qualifiés de lunes. Jupiter et Saturne, en revanche, en possèdent respectivement 63 et 48 de tailles et formes très variées.

Dans les années 1970, on connaissait 32 lunes dans le système solaire, on en distingue aujourd'hui plus de 140. Par une coïncidence extraordinaire, vue de la Terre, la taille apparente de la Lune est presque exactement identique à celle du Soleil, si bien que deux sortes d'éclipse solaire sont possibles selon l'éloignement de la Lune : annulaire et totale. Les éclipses ne se produisent que rarement puisque le plan de la trajectoire de la Lune autour de la Terre est différent du plan de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Elles ont lieu uniquement quand un nœud coïncide avec la nouvelle lune. Celle-ci couvre alors le Soleil, en tout ou en partie. La couronne solaire devient visible à l'œil nu lors d'une éclipse totale.

INFLUENCE GRAVITATIONNELLE DE LA LUNE SUR LA TERRE

Parmi les influences les plus connues, des plus réelles aux plus romantiques, citons :

- La marée, le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre induit un effet gravitationnel différentiel (par rapport à l'effet gravitationnel Lune-Terre, vu du centre de la Terre) sur les eaux qui constituent les océans et les mers, provoquant une hausse locale du niveau d'eau à la surface de la Terre, approximativement dans la direction Terre-Lune, et dans la direction opposée. Cet effet différentiel est supérieur à celui dû au Soleil, même si sur Terre le champ de gravitation du Soleil est supérieur à celui de la Lune. L'onde de marée est en retard par rapport au mouvement de la Lune du fait de son frottement sur les fonds marins ; il s'ensuit un lent ralentissement du mouvement de rotation de la Terre, et un très lent éloignement de la Lune.

- Les vents, l'air étant lui aussi un fluide, il subit lui aussi de grosses influences de la part de cet objet céleste très proche.

- L'activité sismique, le magma du manteau, présent sous la croûte terrestre solide, subit lui aussi du fait de son état visqueux des mouvements, correspondant au passage du satellite. Pour certains, la fragmentation de la croûte en plaques serait une conséquence de la présence de la Lune. Il est important de réaliser que ceci n'est plausible que parce que la Lune était beaucoup plus près de la Terre à ses origines.

- L'évolution des espèces, le nautile possède une coquille en spirale formée d'anneaux. Chaque jour, il forme un anneau supplémentaire. Au bout d'un mois se forme une nouvelle cloison intérieure. Ce phénomène est lié à l'instinct de frai du nautile, qui le fait remonter près de la surface à chaque pleine lune. Or, la fréquence de ces cloisons intérieures augmente si on observe des coquilles fossiles et augmente proportionnellement à l'ancienneté de ces fossiles. C'est une confirmation indirecte et indépendante de l'allongement du mois dû à l'augmentation progressive de la distance Terre-Lune.

- L'obliquité terrestre, l'obliquité de la Terre varie entre 21 et 24° environ par rapport à l'équateur céleste. Celle de Mars qui n'a pas de satellite naturel comparable varie entre 20 et 60°. Les scientifiques pensent donc que la Lune stabilise la Terre dans son mouvement comme si elle était un contrepoids - simplement parce que le moment d'inertie du système Terre-Lune est bien plus grand que celui de la Terre seule.

- Les calendriers ont longtemps indiqué les phases de la Lune pour les activités rurales (visibilité de nuit) ou de pêche (marées).

- Les cycles menstruels, la périodicité moyenne du cycle féminin suggère-t-elle une influence lunaire ? La plupart des scientifiques croient plutôt à une coïncidence car si le cycle moyen est voisin de 28 jours sous certaines latitudes (et de 28 jours exactement avec la pilule contraceptive) il est par exemple de 32 jours en Inde. Cette vision du cycle de 28 jours proviendrait donc simplement d'un autocentrisme occidental et de la généralisation de la contraception hormonale.

C.S.M. - PLANÈTE GAÏA > Juin > 2008 |

ORBITE

ORBITE