Changements de végétation, nouvelles espèces animales, nouvelles maladies : les climatologues nous prédisent un avenir tropical... Personne ne discute plus le fait que les activités de l'homme font monter les températures et détraquent le climat. Mais, pour les spécialistes, le pire est encore à venir. Histoire du grand réchauffement. Prologue Chez les climatologues, la nouvelle a jeté un froid. Quand, en février dernier, une équipe de scientifiques anglais découvre une fracture de 25 kilomètres sur le glacier de l'île Pine, le plus grand de l'Antarctique ouest, personne n'y croit, au début. Le satellite ERS (European remote sensing satellite) de l'Agence spatiale européenne, qui surveille en permanence les océans, les glaces polaires et les terres émergées, montre clairement que le glacier se fend en deux. Sur la banquise, la plaie apparaît comme une menace. La fissure s'est formée en moins de cinq semaines, signe qu'un iceberg géant va très probablement se détacher dans les prochains mois. Un plan d'évacuation est prévu en cas d'urgence. "En comparant les données, tout le monde était inquiet, explique Andrew Shepherd, le géologue de l'équipe. Depuis 1992, la banquise du pôle Sud a perdu 10 mètres d'épaisseur et 31km3. Si, avec celle du pôle Nord, elle venait à fondre intégralement, les océans monteraient théoriquement de près de 50 mètres. On n'en n'est pas là heureusement. Et la fracture du glacier ne signifie pas que nous devons préparer de nouvelles arches de Noé. Mais il s'agit d'un signal d'alarme. Nous avons sous les yeux une preuve irréfutable de la réalité du réchauffement global de la planète et des effets climatiques déjà produits. Ne pas en tenir compte serait de l'inconscience..." Acte 1 - La température augmente Cette fois, on en est sûr, l'atmosphère terrestre se réchauffe. Vous ne sentez pas encore la chaleur, bien sûr ! Et pourtant, le thermomètre ne cesse de grimper. En 20.000 ans, la température moyenne du globe n'avait augmenté que de 2 à 5°. En un siècle, elle s'est accrue de 0,8 degré. Une broutille en apparence. Un bouleversement qui, en fait, modifie déjà profondément le climat. Et d'autant plus inquiétant que le processus s'accélère. La dernière décennie a été la plus chaude du XXè siècle. À partir des observations recueillies, les deux mille spécialistes du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoient que la température va encore s'élever de 1°C d'ici à 2025, de 2,5°C d'ici à 2050 et de 5,8°C d'ici à 2100. Quelle est l'origine d'un tel phénomène ? La question a longtemps opposé les climatologues. Certains y voyaient des causes naturelles, notamment les éruptions volcaniques. Leurs théories sont aujourd'hui passées aux oubliettes. Le réchauffement est dû à notre mode de vie, celui de l'ère industrielle et de ses choix énergétiques qui font battre le cour des nations riches et entretiennent l'espoir des pays qui rêvent de le devenir. Gaz d'échappement des transports routiers, usines polluantes, miasmes de l'agriculture : en brûlant les produits fossiles, pétrole, charbon ou gaz naturel, nous injectons chaque année dans l'atmosphère 22 milliards de tonnes de gaz à effet de serre et en particulier du dioxyde de carbone auxquels s'ajoutent 5,85 milliard de tonnes rejetées par les feux des déboisements. Un excédent que la nature, notamment les océans et la végétation, n'arrive plus à résorber. On estime que ces deux mécanismes naturels n'absorbent, en effet que la moitié du supplément dû aux activités humaines.

Conséquences du réchauffement planétaire, les calottes polaires sont en train de fondre. Selon l'Institut mondial de surveillance des glaciers qui dépend de l'ONU, la banquise arctique perd chaque année 37.000 km² en moyenne depuis vingt ans, soit plus que la Belgique et le Luxembourg réunis (morse en mer des Tchouktches). Idem pour l'Antarctique, on l'a vu. De même que pour tous les glaciers, de l'Himalaya au Caucase. Déjà 92 % de la masse du glacier du Mont Kenya et 75 % de celle du Kilimandjaro ont disparu. Aux états-Unis et au Canada, les glaces des Rocheuses ont réduit des deux tiers. Les glaciers des Alpes ont, quant à eux, perdu la moitié de leur volume. Bilan : le niveau de la mer s'est élevé au niveau planétaire de 10 à 25 centimètres au cours du siècle dernier. On prévoit qu'il gagne encore un mètre d'ici à 2100. De quoi sonner le tocsin dans le monde entier. Acte III - Le climat se dérègle Allons nous connaître un nouveau déluge ? Non ! Du moins pas au cours du siècle à venir. Mais d'une façon générale, le climat est bouleversé. Les précipitations ont ainsi progressé de 0,5 à 1 % par décennie sur la plupart des continents de moyenne et haute latitude de l'hémisphère nord, et de 0,2 à 0,3 % dans les zones tropicales. L'augmentation de température accentue l'évaporation de l'eau, ce qui a pour effet d'accroître l'humidité moyenne de l'atmosphère et de déclencher une série de réactions en chaîne. Et d'abord, la modification des flux thermiques et des courants marins. Si la fonte des glaces dilue l'eau salée des océans, les courants majeurs vont ralentir, voire s'arrêter. Le Gulf Stream, qui longe la côte de l'Amérique du Nord, transportant des eaux chaudes d'origine tropicale vers le nord de l'Atlantique, en est un exemple. Que cette machine se grippe et c'est tout le climat de l'Europe qui change. Acte IV - Les migrateurs oublient de migrer

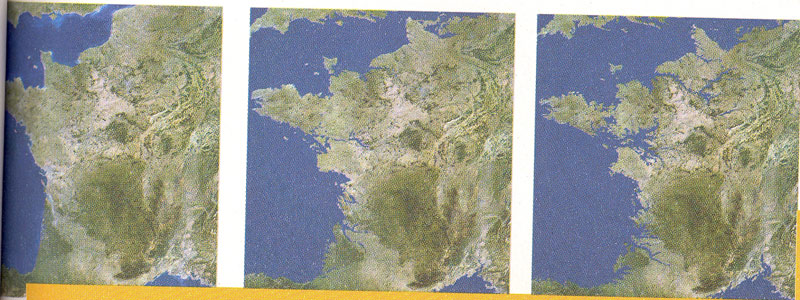

Acte V - Les arbres poussent plus vite La période de croissance des plantes - du printemps à l'automne - s'est allongée de dix jours en l'espace de trente ans. "Le phénomène se rencontre partout", constate Laurent Bergès, l'un des auteurs d'une étude réalisée par l'Institut de recherche de l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement. Résultat : les arbres des forêts françaises grandissent beaucoup plus vite qu'autrefois. études à l'appui, les spécialistes constatent que, dans les régions Centre et Pays de la Loire, la croissance verticale des jeunes pins laricio est de 20 à 30 % supérieure à celle des pins plus âgés. Dans le nord-est de la France, les chênes ont gagné entre huit et dix mètres supplémentaires en un siècle, tandis qu'en Provence, les pins d'Alep se sont allongés de quatre mètres. Faut-il se réjouir de cette poussée subite ? Pas vraiment. Bill Easterling, professeur de géographie et d'agronomie, l'un des auteurs du rapport de l'Institut intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC), s'est penché sur la question : "La végétation des pays tempérés va, dans un premier temps, bénéficier de cette température plus clémente mais très vite, au-delà de 2°C, on arrivera à un seuil critique et le rendement des champs de blés, par exemple, va amorcer un déclin rapide. Dans les pays tropicaux, où les cultures sont déjà à leur limite de température, le déclin a déjà commencé". Acte VI - Les nouvelles plaies d'Égypte En Europe et aux États-Unis, les médecins estiment que plusieurs milliers de personnes sont mortes des suites des attaques cardiaques et des maladies respiratoires liées aux températures extrêmes des étés 1995 et 1997. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, des cas de maladies transmises par les moustiques, telles la dengue ou la fièvre jaune, sont observés à des altitudes plus élevées que par le passé. La malaria devient un mal endémique sur les hauts plateaux d'Afrique centrale et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. À La Nouvelle-Orléans (États-Unis), cinq années sans gel (1990-1995) ont provoqué une recrudescence durable des termites attaquant arbres et bâtiments. Et ce n'est là encore qu'un échantillon des affections recensées. à côté de ce qui nous attend, les dix plaies d'égypte ne furent que de pâles fléaux. Les canicules provoqueront une multiplication des décès l'été et une baisse durant l'hiver. Les moustiques venus d'Afrique porteurs du virus West Nile seront observés plus souvent et des maladies, aujourd'hui limitées au pourtour méditerranéen comme les leishmanioses, remonteront plus au nord. Acte VII - La montée des océans À quoi ressemblera la terre si, comme le prévoient les experts, en l'absence de mesures drastiques, les émissions doublent d'ici la moitié du XXIè siècle et triplent à l'horizon 2100 ? Les spécialistes du GIEC ont fait tourner leurs modèles sur ordinateur. Si les températures continuent de grimper, des icebergs géants aussi grands que la Bretagne se

Acte VIII - Ces scénarios sont-ils inéluctables ? Sur le plan de la préservation de l'environnement, la dernière décennie avait laissé poindre une lueur d'espoir. Lors de la convention sur les changements climatiques de Rio en 1992 et du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en 1997, 83 pays s'étaient engagés à réduire progressivement leurs émissions de CO2 de 8 %, d'ici à 2012. Aucun d'entre eux n'a pour l'instant tenu ses promesses, mais le processus était enclenché. Et puis, coup de semonce, en 2000, lors du sommet de La Haye, les Américains ont commencé à faire machine arrière. En revendiquant le droit à obtenir des "permis de polluer", ils se proposaient d'acheter des crédits d'émissions de gaz à effet de serre aux pays les plus propres. Une escroquerie selon les organisations écologistes. Une échappatoire qui évite de prendre des mesures concrètes contre la pollution. Comme si une usine de produits chimiques qui déverse ses résidus toxiques dans une rivière achetait une parcelle de fleuve en Amazonie pour se dispenser de prendre des mesures antipollution. Les Américains souhaitaient ensuite défalquer de leur bilan le carbone absorbé par les plantations de forêts considérées comme des "puits de carbone". Un non-sens pour nombre de scientifiques. Même si un arbre en croissance absorbe davantage de gaz carbonique qu'il n'en rejette, il finit toujours par brûler, relâchant ainsi le CO2 momentanément capturé, conclut la prestigieuse revue Nature. Cette attitude ne fait donc que repousser le problème à plus tard. Enfin, les Américains exigeaient que l'aide aux pays en voie de développement soit liée à une réduction de leurs rejets de gaz. L'échec de la conférence de La Haye fait reculer la réflexion à la préhistoire. Et le renoncement de George W. Bush à tous les accords passés précédemment à Kyoto remet encore de l'huile "noire" sur le feu. Épilogue "Quelles que soient les stratégies adoptées, nous continuerons de modifier le climat à une vitesse jamais enregistrée", prédisent les experts. Face à l'accroissement de la population, les mesures sont déjà insuffisantes. Pour répondre aux besoins, il faudra construire d'ici à 2050 autant de centrales électriques que durant le XXè siècle, principalement en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Les combustibles fossiles resteront dominants.

|

Acte II - Les glaces fondent

Acte II - Les glaces fondent

Le réchauffement climatique a déjà bouleversé les cycles naturels de la nature. Selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO), de nombreux migrateurs s'attardent désormais, l'hiver, sous nos latitudes, en raison de la douceur qui sévit. Des hirondelles rustiques qui séjournent traditionnellement en Afrique ont ainsi été observées de décembre à mars en France. Des cigognes blanches ont décidé, elles aussi, d'hiverner dans l'Hexagone et soixante mille grues cendrées ont renoncé à se rendre en Espagne.

Le réchauffement climatique a déjà bouleversé les cycles naturels de la nature. Selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO), de nombreux migrateurs s'attardent désormais, l'hiver, sous nos latitudes, en raison de la douceur qui sévit. Des hirondelles rustiques qui séjournent traditionnellement en Afrique ont ainsi été observées de décembre à mars en France. Des cigognes blanches ont décidé, elles aussi, d'hiverner dans l'Hexagone et soixante mille grues cendrées ont renoncé à se rendre en Espagne. détacheront du Groenland et de l'Antarctique et leurs eaux se mêleront aux océans.

détacheront du Groenland et de l'Antarctique et leurs eaux se mêleront aux océans.