L'Univers : la Météo des Planètes |

Sur terre, la furie des éléments est parfois spectaculaires. La quantité d'énergie libérée est inimaginable. Mais dans le cosmos, les colères de la nature prennent une toute autre dimension. Attachez vos ceintures pour un voyage au cœur des tempêtes les plus impressionnantes de l'univers. Les tempêtes cosmiques sont des phénomènes ahurissants.

Sur terre, la furie des éléments est parfois spectaculaires. La quantité d'énergie libérée est inimaginable. Mais dans le cosmos, les colères de la nature prennent une toute autre dimension. Attachez vos ceintures pour un voyage au cœur des tempêtes les plus impressionnantes de l'univers. Les tempêtes cosmiques sont des phénomènes ahurissants.

Si de gigantesques intempéries agitent le cosmos, les perturbations atmosphériques de la Terre peuvent elles aussi, se montrer redoutables. Canicules, coups de vent, orages, tornades et ouragans : tous ces phénomènes sont capables de causer d'énormes dégâts. Le climat terrestre semble pourtant clément à côté de celui des autres planètes. Là-bas, le vent souffle parfois à plus de 15 000 km/h et les averses de méthane liquide peuvent sculpter un paysage. Comment les chercheurs s'efforcent-ils de prévoir le temps dans les régions reculées de l'espace ? Le nez dans les étoiles, ils surveillent le cosmos à l'affût du cataclysme qui risquerait de paralyser la terre entière.

Jour après jour, l'homme moderne écoute les prévisions météorologiques pour une simple raison : il veut connaître le temps qu'il va faire pour savoir comment s'habiller. À chaque instant, l'atmosphère terrestre est agitée de phénomènes très variés. Orages ou vagues de chaleur, adverses ou blizzards, tornades ou calme plat...

Mais comment naissent toutes ces manifestations climatiques ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se pencher sur notre atmosphère, cette enveloppe gazeuse qui enveloppe la Terre et nous permet de respirer librement. Premier constat : par rapport à la planète qu'elle protège, notre atmosphère est particulièrement fine. "Quand on regarde le ciel, on a l'impression que l'atmosphère n'a pas de fin. Ce n'est pas tout à fait exact. Imaginons que ce ballon de basket représente la Terre. Je le plonge dans l'eau, le ressort, la couche d'eau qui le recouvre à présent est équivalente à la couche gazeuse qui enveloppe notre planète", Fritz Coleman, présentateur météo. Comme le globe qu'elle protège, notre atmosphère est constituée de différentes couches qui s'étagent sur près de 800 km (photo 2). Mais la plupart des gaz qu'elle contient sont confinés à moins de 100 km de la surface de la Terre. C'est dans cette zone que surviennent les différents phénomènes météorologiques.

Mais comment naissent toutes ces manifestations climatiques ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se pencher sur notre atmosphère, cette enveloppe gazeuse qui enveloppe la Terre et nous permet de respirer librement. Premier constat : par rapport à la planète qu'elle protège, notre atmosphère est particulièrement fine. "Quand on regarde le ciel, on a l'impression que l'atmosphère n'a pas de fin. Ce n'est pas tout à fait exact. Imaginons que ce ballon de basket représente la Terre. Je le plonge dans l'eau, le ressort, la couche d'eau qui le recouvre à présent est équivalente à la couche gazeuse qui enveloppe notre planète", Fritz Coleman, présentateur météo. Comme le globe qu'elle protège, notre atmosphère est constituée de différentes couches qui s'étagent sur près de 800 km (photo 2). Mais la plupart des gaz qu'elle contient sont confinés à moins de 100 km de la surface de la Terre. C'est dans cette zone que surviennent les différents phénomènes météorologiques.

"Les variations climatiques reflètent l'état de l'atmosphère. Le Soleil (à g.) chauffe plus ou moins les différentes zones de la couche gazeuse", Fritz Coleman.

"Les variations climatiques reflètent l'état de l'atmosphère. Le Soleil (à g.) chauffe plus ou moins les différentes zones de la couche gazeuse", Fritz Coleman.

Les différences de température font varier les pressions atmosphériques (à d.). L'air chaud prend de l'altitude tandis que l'air froid descend vers le sol. À leur point de rencontre, les deux masses s'affrontent pour tenter de rétablir l'équilibre. Ces batailles titanesques donnent naissance aux intempéries les plus violentes.

"L'atmosphère est en constante recherche d'équilibre. Si une masse d'air se réchauffe, elle se dilate. Si une autre se refroidit, elle se condense. Le temps qu'il fait résulte de ces variations perpétuelles", Michelle Thaller, centre spatial Goddard, NASA. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Chose surprenante, le phénomène atmosphérique le plus redoutable n'est pas la foudre, la tornade ou l'ouragan ! Le plus meurtrier de tous, c'est la chaleur. La température la plus haute jamais relevée sur terre s'élevait à 57,8 °C. Sans même atteindre ce record, une vague de chaleur qui sévit durant des semaines fait souvent de nombreuses victimes. "Il y a beaucoup d'exemples de canicules dramatiques. En 1995, près de 800 personnes décèdent à Chicago. En août 2003, l'Europe subite une vague de chaleur meurtrière : plusieurs dizaines de milliers de personnes y trouvent la mort", Fritz Coleman.

Si les canicules terrestres sont parfois désastreuses, elle semble pourtant bien modérée à côté de la chaleur extrême qui règne dans certaines régions du système solaire. Notre proche voisine Vénus atteint ainsi un niveau de température difficilement imaginable. "Vénus est bien plus chaude que la Terre. Les températures y culminent à presque 500 °C. Une fournaise qui ferait fondre certains métaux. C'est invivable", Phil Plait, astronome. Vénus est bien plus proche du Soleil que la Terre d'environ 40 millions de kilomètres, mais ce n'est pas la seule explication. Cette planète est aussi dotée d'une atmosphère si dense, qu'elle retient la chaleur comme une serre gigantesque. La température d'un four de cuisine atteint généralement 260 °C. Essayez donc d'imaginer un endroit où il fait presque deux fois plus chaud.

Si les canicules terrestres sont parfois désastreuses, elle semble pourtant bien modérée à côté de la chaleur extrême qui règne dans certaines régions du système solaire. Notre proche voisine Vénus atteint ainsi un niveau de température difficilement imaginable. "Vénus est bien plus chaude que la Terre. Les températures y culminent à presque 500 °C. Une fournaise qui ferait fondre certains métaux. C'est invivable", Phil Plait, astronome. Vénus est bien plus proche du Soleil que la Terre d'environ 40 millions de kilomètres, mais ce n'est pas la seule explication. Cette planète est aussi dotée d'une atmosphère si dense, qu'elle retient la chaleur comme une serre gigantesque. La température d'un four de cuisine atteint généralement 260 °C. Essayez donc d'imaginer un endroit où il fait presque deux fois plus chaud.

"Ça donne quoi une température de 500 °C ? Pour le savoir, j'ai disposé sur le sol des poulets, une télévision, des canettes de bière, des grains de maïs, des lingots de plomb, des œufs et du bacon et une paire de baskets. Observons ce qu'il deviendrait si on les envoyait sur Vénus ! Voici un appareil de chauffage utilisé par les services de voirie pour amollir l'asphalte des routes. Grâce à lui, nous allons reproduire la fournaise qui règne à la surface de Vénus. La température a grimpé jusqu'à près de 500 °C. Les baskets ont été réduites en cendres et les poulets sont carbonisés. Il ne reste pratiquement rien des œufs au bacon. Et ce moniteur d'ordinateur est méconnaissable. Le plomb est toujours là, mais les lingots ont été liquéfiés. Tout le reste a été réduit en cendres. Ça donne une idée assez précise de la fournaise vénusienne", Steve Jacobs, directeur de recherche Laboratoires Faraday. Avec des températures culminant à presque 500°, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Mais si l'on voyage jusqu'aux confins de notre galaxie, on passe directement de la cuisinière à gaz aux hauts-fourneaux industriels.

"Ça donne quoi une température de 500 °C ? Pour le savoir, j'ai disposé sur le sol des poulets, une télévision, des canettes de bière, des grains de maïs, des lingots de plomb, des œufs et du bacon et une paire de baskets. Observons ce qu'il deviendrait si on les envoyait sur Vénus ! Voici un appareil de chauffage utilisé par les services de voirie pour amollir l'asphalte des routes. Grâce à lui, nous allons reproduire la fournaise qui règne à la surface de Vénus. La température a grimpé jusqu'à près de 500 °C. Les baskets ont été réduites en cendres et les poulets sont carbonisés. Il ne reste pratiquement rien des œufs au bacon. Et ce moniteur d'ordinateur est méconnaissable. Le plomb est toujours là, mais les lingots ont été liquéfiés. Tout le reste a été réduit en cendres. Ça donne une idée assez précise de la fournaise vénusienne", Steve Jacobs, directeur de recherche Laboratoires Faraday. Avec des températures culminant à presque 500°, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Mais si l'on voyage jusqu'aux confins de notre galaxie, on passe directement de la cuisinière à gaz aux hauts-fourneaux industriels.

Aujourd'hui, les chercheurs sont capables de décrire les conditions atmosphériques qui règnent à des milliards de kilomètres de la Terre. Ils utilisent par exemple le télescope spatial infrarouge Spitzer lancé par la NASA en 2003. Grâce à cet appareil, ils parviennent à déterminer le temps qu'il fait sur les exoplanètes, ces mondes qui orbitent autour d'une étoile autre que le Soleil. Leur méthode est presque aussi simple que celle qu'on emploie pour peser son chien. On se pèse une première fois avec le chien dans les bras, puis une seconde fois sans le chien. Une soustraction suffit à trouver le poids de l'animal. Les astronomes s'appuient sur le même genre de principe pour étudier les exoplanètes. Dans un premier temps, ils mesurent la quantité de lumière et de rayon infrarouge émis par une étoile. Si un corps céleste vient à se placer entre la Terre et cette étoile, il occulte une partie de ces radiations. Les chercheurs refont alors les mêmes mesures et la différence entre les deux séries de résultats leur permet d'évaluer la taille de l'exoplanète, ainsi que son orbite et ses conditions atmosphériques. "Il faut extraire une à une toutes les données qu'on peut trouver au milieu de cette lumière éblouissante. C'est laborieux mais ça marche", Michelle Thaller. Grâce à des méthodes de recherche toujours plus perfectionnées, les astronomes récoltent chaque jour de nouvelles informations sur les conditions climatiques du cosmos.

Aujourd'hui, les chercheurs sont capables de décrire les conditions atmosphériques qui règnent à des milliards de kilomètres de la Terre. Ils utilisent par exemple le télescope spatial infrarouge Spitzer lancé par la NASA en 2003. Grâce à cet appareil, ils parviennent à déterminer le temps qu'il fait sur les exoplanètes, ces mondes qui orbitent autour d'une étoile autre que le Soleil. Leur méthode est presque aussi simple que celle qu'on emploie pour peser son chien. On se pèse une première fois avec le chien dans les bras, puis une seconde fois sans le chien. Une soustraction suffit à trouver le poids de l'animal. Les astronomes s'appuient sur le même genre de principe pour étudier les exoplanètes. Dans un premier temps, ils mesurent la quantité de lumière et de rayon infrarouge émis par une étoile. Si un corps céleste vient à se placer entre la Terre et cette étoile, il occulte une partie de ces radiations. Les chercheurs refont alors les mêmes mesures et la différence entre les deux séries de résultats leur permet d'évaluer la taille de l'exoplanète, ainsi que son orbite et ses conditions atmosphériques. "Il faut extraire une à une toutes les données qu'on peut trouver au milieu de cette lumière éblouissante. C'est laborieux mais ça marche", Michelle Thaller. Grâce à des méthodes de recherche toujours plus perfectionnées, les astronomes récoltent chaque jour de nouvelles informations sur les conditions climatiques du cosmos.

Dans l'espace ou sur Terre, la chaleur atteint parfois des sommets redoutables. Mais le vent peut lui aussi causer des ravages. Aussi dangereuse qu'elle puisse être, une vague de chaleur est toutefois prévisible. La plupart du temps, nous avons le temps de la voir venir et de prendre les précautions qui s'imposent. Il existe un phénomène naturel qui semble surgir de nulle part et dont la violence soudaine surprend toujours : le vent. Cette force invisible est capable de tout détruire sur son passage. Le vent peut dévaster une région et anéantir des villes entières. À la base, c'est un phénomène très simple. "L'atmosphère est en constante recherche d'équilibre. Le vent est un déplacement d'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression", Fritz Coleman. Prenons l'exemple d'un ballon de baudruche... "Voici comment ça fonctionne. L'atmosphère va chercher à rétablir l'équilibre. À l'intérieur du ballon, la pression est élevée, à l'extérieur, elle est basse. Si je laisse sortir l'air, ça fais quoi ? Du vent", Fritz Coleman. Plus la différence de pression est grande, plus le vent est fort. Et il atteint parfois des vitesses phénoménales. Sur Terre, les vents les plus violents font rage à l'intérieur des tornades ou ils culminent parfois aux alentours de 500 km/h. Ils sont alors assez puissants pour projeter un véhicule dans les airs ou à arracher une maison à ses fondations. "Une tornade et une zone de basse pression extrêmement localisée et violente". Les tornades naissent de l'instabilité atmosphérique créée par la rencontre de deux masses d'air : l'une froide et sèche, l'autre chaude et humide.

Dans l'espace ou sur Terre, la chaleur atteint parfois des sommets redoutables. Mais le vent peut lui aussi causer des ravages. Aussi dangereuse qu'elle puisse être, une vague de chaleur est toutefois prévisible. La plupart du temps, nous avons le temps de la voir venir et de prendre les précautions qui s'imposent. Il existe un phénomène naturel qui semble surgir de nulle part et dont la violence soudaine surprend toujours : le vent. Cette force invisible est capable de tout détruire sur son passage. Le vent peut dévaster une région et anéantir des villes entières. À la base, c'est un phénomène très simple. "L'atmosphère est en constante recherche d'équilibre. Le vent est un déplacement d'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression", Fritz Coleman. Prenons l'exemple d'un ballon de baudruche... "Voici comment ça fonctionne. L'atmosphère va chercher à rétablir l'équilibre. À l'intérieur du ballon, la pression est élevée, à l'extérieur, elle est basse. Si je laisse sortir l'air, ça fais quoi ? Du vent", Fritz Coleman. Plus la différence de pression est grande, plus le vent est fort. Et il atteint parfois des vitesses phénoménales. Sur Terre, les vents les plus violents font rage à l'intérieur des tornades ou ils culminent parfois aux alentours de 500 km/h. Ils sont alors assez puissants pour projeter un véhicule dans les airs ou à arracher une maison à ses fondations. "Une tornade et une zone de basse pression extrêmement localisée et violente". Les tornades naissent de l'instabilité atmosphérique créée par la rencontre de deux masses d'air : l'une froide et sèche, l'autre chaude et humide.

Comment une simple différence de température et de pression conduit-elle à la formation d'un tourbillon dévastateur ? "Pour vous expliquer comment fonctionne une tornade, je vais utiliser ce petit foyer. Une tornade se forme quand une masse d'air chaud et humide se retrouve piégée sous une masse d'air froid. Tandis que l'air chaud crée un courant ascendant, sa rencontre avec l'air froid descendant donne naissance à un tourbillon. Et voilà votre tornade. Quand on étudie le vortex de plus près, on constate que plus il rétrécit, plus il accélère. Ce phénomène s'appelle la "conservation du moment angulaire", on le retrouve à travers tout l'univers, aussi bien dans le cosmos que dans votre lavabo", Steve Jacobs.

Comment une simple différence de température et de pression conduit-elle à la formation d'un tourbillon dévastateur ? "Pour vous expliquer comment fonctionne une tornade, je vais utiliser ce petit foyer. Une tornade se forme quand une masse d'air chaud et humide se retrouve piégée sous une masse d'air froid. Tandis que l'air chaud crée un courant ascendant, sa rencontre avec l'air froid descendant donne naissance à un tourbillon. Et voilà votre tornade. Quand on étudie le vortex de plus près, on constate que plus il rétrécit, plus il accélère. Ce phénomène s'appelle la "conservation du moment angulaire", on le retrouve à travers tout l'univers, aussi bien dans le cosmos que dans votre lavabo", Steve Jacobs.

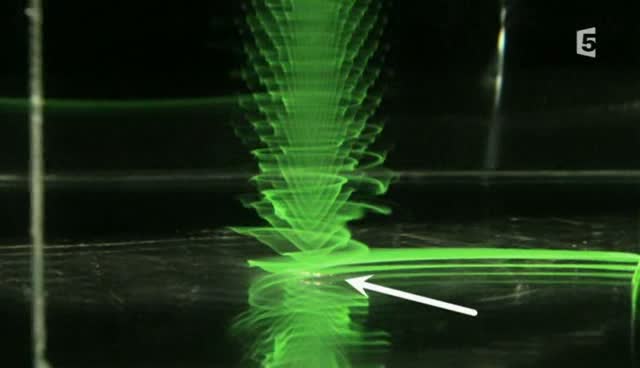

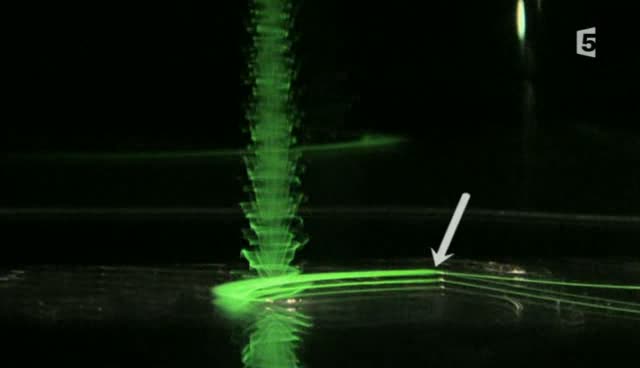

Meurtrières et imprévisibles, les tornades sont des phénomènes difficiles à étudier. Dans son laboratoire, Peter Rhines, océanographe, université de Washington, reconstitue ces tourbillons en miniature dans des bassins rotatifs pleins d'eau. "C'est une reproduction très simple d'un phénomène complexe. Le but est de comprendre comment une tornade s'auto-alimente". L'air et l'eau sont deux corps fluide qui se comportent de façon similaire. Peter Rhines injecte un peu de teinture fluorescente dans le fond du bassin. Celui-ci tourne sur lui-même pour reproduire les turbulences atmosphériques de notre planète. La teinture verte met en lumière le déplacement de l'eau.

Irrésistiblement aspirée dans le vortex, elle dévoile la structure interne complexe d'un phénomène naturel impressionnant. "La teinture souligne avec précision les mouvements des fluides au sein du tourbillon". Cette expérience révèle que dans une tornade, l'air est aspiré au ras du sol par un courant ascendant rotatif qui l'expédie jusqu'en haut du tube. Autour de ce vortex, se déploient plusieurs couches successives qui tournent également sur elle-même. "La force de la tornade se mesure au nombre de couches qui la constituent. C'est un peu comme les anneaux d'un tronc d'arbre. Plus le cœur de la tornade tourne vite, plus elle est puissante et plus elle a d'anneaux". Peter Rhines étudie l'architecture des tornades dans l'espoir qu'un jour, les spécialistes seront capables de prévoir ces phénomènes meurtriers.

Irrésistiblement aspirée dans le vortex, elle dévoile la structure interne complexe d'un phénomène naturel impressionnant. "La teinture souligne avec précision les mouvements des fluides au sein du tourbillon". Cette expérience révèle que dans une tornade, l'air est aspiré au ras du sol par un courant ascendant rotatif qui l'expédie jusqu'en haut du tube. Autour de ce vortex, se déploient plusieurs couches successives qui tournent également sur elle-même. "La force de la tornade se mesure au nombre de couches qui la constituent. C'est un peu comme les anneaux d'un tronc d'arbre. Plus le cœur de la tornade tourne vite, plus elle est puissante et plus elle a d'anneaux". Peter Rhines étudie l'architecture des tornades dans l'espoir qu'un jour, les spécialistes seront capables de prévoir ces phénomènes meurtriers.

Chaque année, les États-Unis subissent près d'un millier de tornades. La plupart surviennent dans une région surnommée "l'allée des tornades". Dans cette zone qui s'étend du Nord Dakota jusqu'au Texas, l'air chaud qui remonte du Golfe du Mexique se heurte à l'air froid qui descend du Canada. La collision de ces deux masses d'air produit d'énormes tourbillons qui se multiplient parfois de façon épidémique. Ainsi en avril 1974, 148 tornades se succèdent lors d'un épisode orageux connu sous le nom de "Super Heartbreak". 13 états américains sont frappés ainsi que la province canadienne de l'Ontario. On n'avait jamais observé autant de tornades en une seule tempête. Une trentaine d'entre elles seront classés F4 et F5 sur l'échelle de Fujita, qui répertorie les tornades selon leur intensité dans cinq catégories croissantes. Plus de 300 personnes sont tuées et on comptabilise plus de 5000 blessés. Près de 28 000 habitations sont endommagées ou détruites. "De gigantesques masses d'air se sont approchées l'une de l'autre jusqu'à se rencontrer. Et c'est cette collision titanesque qui a causé l'éruption de toute une série de tornades. Elles surgissaient du ciel les unes après les autres. C'était ahurissant", Steve Jacobs.

Chaque année, les États-Unis subissent près d'un millier de tornades. La plupart surviennent dans une région surnommée "l'allée des tornades". Dans cette zone qui s'étend du Nord Dakota jusqu'au Texas, l'air chaud qui remonte du Golfe du Mexique se heurte à l'air froid qui descend du Canada. La collision de ces deux masses d'air produit d'énormes tourbillons qui se multiplient parfois de façon épidémique. Ainsi en avril 1974, 148 tornades se succèdent lors d'un épisode orageux connu sous le nom de "Super Heartbreak". 13 états américains sont frappés ainsi que la province canadienne de l'Ontario. On n'avait jamais observé autant de tornades en une seule tempête. Une trentaine d'entre elles seront classés F4 et F5 sur l'échelle de Fujita, qui répertorie les tornades selon leur intensité dans cinq catégories croissantes. Plus de 300 personnes sont tuées et on comptabilise plus de 5000 blessés. Près de 28 000 habitations sont endommagées ou détruites. "De gigantesques masses d'air se sont approchées l'une de l'autre jusqu'à se rencontrer. Et c'est cette collision titanesque qui a causé l'éruption de toute une série de tornades. Elles surgissaient du ciel les unes après les autres. C'était ahurissant", Steve Jacobs.

La Terre n'est pas la seule à subir de violentes perturbations atmosphériques. Sur Mars, les bourrasques donnent parfois naissance à de véritables tempêtes de sable. "Mars subit de vastes tempêtes de sable qui enveloppe toute la planète d'un épais nuage de poussière", Oded Aharonson, planétologue, institut polytechnique de Californie. Sur la planète rouge, la vitesse du vent n'est pas beaucoup plus élevée que sur Terre. Mais le sol martien est entièrement recouvert d'une couche de poussière. Quand le vent se lève, toutes ces particules se retrouvent projetées dans les airs, ce qui n'arrange pas les affaires des astromobiles. "Le nuage de poussière occulte le Soleil et empêche les astromobiles de recharger leurs batteries".

La Terre n'est pas la seule à subir de violentes perturbations atmosphériques. Sur Mars, les bourrasques donnent parfois naissance à de véritables tempêtes de sable. "Mars subit de vastes tempêtes de sable qui enveloppe toute la planète d'un épais nuage de poussière", Oded Aharonson, planétologue, institut polytechnique de Californie. Sur la planète rouge, la vitesse du vent n'est pas beaucoup plus élevée que sur Terre. Mais le sol martien est entièrement recouvert d'une couche de poussière. Quand le vent se lève, toutes ces particules se retrouvent projetées dans les airs, ce qui n'arrange pas les affaires des astromobiles. "Le nuage de poussière occulte le Soleil et empêche les astromobiles de recharger leurs batteries".

Recouverts de sable, les panneaux solaires de ces robots mobiles ne leur fournissent plus l'énergie dont ils ont besoin. Heureusement, un autre phénomène vient régulièrement les tirer de ce mauvais pas. "Il y a des tourbillons de poussière sur Mars. Les astromobiles prennent régulièrement des photos de ce genre de turbulences. On n'y voit des tornades qui se déplacent au loin", Phil Plait. Ces bourrasques tourbillonnantes dispersent en un éclair le sable accumulé sur les panneaux solaires.

Sur Terre, les vents violents des plus grosses tornades ont des effets dévastateurs. Mais il existe d'autres intempéries encore plus redoutables : les ouragans. Un seul de ces cyclones tropicaux peut dégager plus énergie qu'une armada de centrales électriques. "Plusieurs facteurs sont nécessaires à la formation d'un ouragan. Un océan paisible et chaud, un vent modéré mais constant", Fritz Coleman. À la surface de la mer, l'air chaud se charge de vapeur d'eau et s'élève dans le ciel. Il forme des nuages d'orage et donne naissance à une tempête tropicale. Renforcés par la rotation de la terre, les vents violents amorcent un mouvement en spirale et prennent de la vitesse. Quand ils atteignent 120 km/h, un ouragan apparaît... En poussant sur la surface de l'océan, les énormes bourrasques provoquent une montée spectaculaire du niveau de la mer : c'est une onde de tempête. Ce phénomène cause des dégâts catastrophiques lorsqu'il atteint les côtes. En 2005, l'ouragan Katrina a généré une onde de tempête de plus de 8 m de haut. "L'ouragan poussait devant lui une vague de plusieurs mètres de haut. Quand elle est arrivée sur les côtes du Golfe du Mexique, elle a eu des effets dévastateurs, surtout à la Nouvelle-Orléans car une partie de la ville est située sous le niveau de la mer. Ça été un vrai désastre", Fritz Coleman.

Sur Terre, les vents violents des plus grosses tornades ont des effets dévastateurs. Mais il existe d'autres intempéries encore plus redoutables : les ouragans. Un seul de ces cyclones tropicaux peut dégager plus énergie qu'une armada de centrales électriques. "Plusieurs facteurs sont nécessaires à la formation d'un ouragan. Un océan paisible et chaud, un vent modéré mais constant", Fritz Coleman. À la surface de la mer, l'air chaud se charge de vapeur d'eau et s'élève dans le ciel. Il forme des nuages d'orage et donne naissance à une tempête tropicale. Renforcés par la rotation de la terre, les vents violents amorcent un mouvement en spirale et prennent de la vitesse. Quand ils atteignent 120 km/h, un ouragan apparaît... En poussant sur la surface de l'océan, les énormes bourrasques provoquent une montée spectaculaire du niveau de la mer : c'est une onde de tempête. Ce phénomène cause des dégâts catastrophiques lorsqu'il atteint les côtes. En 2005, l'ouragan Katrina a généré une onde de tempête de plus de 8 m de haut. "L'ouragan poussait devant lui une vague de plusieurs mètres de haut. Quand elle est arrivée sur les côtes du Golfe du Mexique, elle a eu des effets dévastateurs, surtout à la Nouvelle-Orléans car une partie de la ville est située sous le niveau de la mer. Ça été un vrai désastre", Fritz Coleman.

Les spécialistes ont calculé qu'un ouragan de taille moyenne déverse à peu près 20 milliards de mètres cubes d'eau de pluie en une seule journée. Assez pour remplir 8 millions de piscines olympiques. De plus, le processus de condensation qui transforme la vapeur d'eau en pluie, dégage de l'énergie, beaucoup d'énergie : 600 millions de watts par jour pour être exact. Soit l'équivalent d'une bombe nucléaire de 10 Mt qui exploserait toutes les 20 minutes. Malgré ces chiffres ahurissants, nos pires s'ouragans semblent presque inoffensifs comparés aux tempêtes qui sévissent dans le cosmos.

"Si vous prévoyez un séjour sur Neptune préparez-vous avoir froid, il fait -200 °C là-bas et le vent souffle à plus de 1700 km/h". Située à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, Neptune ne reçoit que peu de chaleur de notre étoile. Glacial en surface, elle renferme pourtant une véritable fournaise.

"Si vous prévoyez un séjour sur Neptune préparez-vous avoir froid, il fait -200 °C là-bas et le vent souffle à plus de 1700 km/h". Située à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, Neptune ne reçoit que peu de chaleur de notre étoile. Glacial en surface, elle renferme pourtant une véritable fournaise.

Comme sur Terre, les différences de température créent des turbulences atmosphériques. Mais ici les perturbations prennent une autre dimension. "Il y a une gigantesque tempête qui sévit sur Neptune. On l'appelle la grande tache sombre. Elle fait à peu près la taille de la terre. Les vents y dépensent 1700 km/h et les températures au sommet des nuages avoisine -160 °C. Ce froid indique qu'il y a peu de friction, les vents prennent de la vitesse sans rencontrer de résistance", Michelle Thaller.

Mais c'est sur la planète la plus volumineuse du système solaire qu'on trouve les plus gros ouragans. "Les tempêtes de Jupiter sont ahurissantes", Michelle Thaller. Sur Jupiter, les perturbations atmosphériques sont causées par les mêmes facteurs que sur Terre ou sur Neptune. "Jupiter est chauffée par le Soleil, mais en fait, la majeure partie de sa chaleur provient de ses entrailles. Son cœur est brûlant et même après 4,5 milliards d'années d'existence, il diffuse encore de la chaleur", Phil Plait. Mais à la surface, les températures sont glaciales avec une valeur moyenne de -110 °C. Ce décalage thermique cause des tempêtes uniques en leur genre. "Les tempêtes de Jupiter sont sans commune mesure avec celle de la Terre. Pour commencer, elle dure bien plus longtemps. Galilée a repéré la grande tache rouge sur Jupiter il y a quatre siècles, et elle y est toujours", David Helfand, université Quest, Canada. "Cette tempête anticyclonique fait trois fois la taille de la Terre et elle ne s'arrête jamais. Sur Terre, un ouragan fini par s'affaiblir quand il arrive sur la côte. Mais sur Jupiter il n'y a pas de terre ferme pour anéantir ce monstre", Michelle Thaller. En effet, Jupiter est une planète gazeuse dépourvue de surface solide. Et personne ne connaît précisément la structure de son atmosphère. "À l'intérieur d'une tempête de Jupiter, les vents culminent à plus de 800 km/h. Les ouragans terriens les plus violents ne dépassent pas 320 km/h", David Helfand.

Mais c'est sur la planète la plus volumineuse du système solaire qu'on trouve les plus gros ouragans. "Les tempêtes de Jupiter sont ahurissantes", Michelle Thaller. Sur Jupiter, les perturbations atmosphériques sont causées par les mêmes facteurs que sur Terre ou sur Neptune. "Jupiter est chauffée par le Soleil, mais en fait, la majeure partie de sa chaleur provient de ses entrailles. Son cœur est brûlant et même après 4,5 milliards d'années d'existence, il diffuse encore de la chaleur", Phil Plait. Mais à la surface, les températures sont glaciales avec une valeur moyenne de -110 °C. Ce décalage thermique cause des tempêtes uniques en leur genre. "Les tempêtes de Jupiter sont sans commune mesure avec celle de la Terre. Pour commencer, elle dure bien plus longtemps. Galilée a repéré la grande tache rouge sur Jupiter il y a quatre siècles, et elle y est toujours", David Helfand, université Quest, Canada. "Cette tempête anticyclonique fait trois fois la taille de la Terre et elle ne s'arrête jamais. Sur Terre, un ouragan fini par s'affaiblir quand il arrive sur la côte. Mais sur Jupiter il n'y a pas de terre ferme pour anéantir ce monstre", Michelle Thaller. En effet, Jupiter est une planète gazeuse dépourvue de surface solide. Et personne ne connaît précisément la structure de son atmosphère. "À l'intérieur d'une tempête de Jupiter, les vents culminent à plus de 800 km/h. Les ouragans terriens les plus violents ne dépassent pas 320 km/h", David Helfand.

L'homme pourrait-il survivre à de telles bourrasques ? Nous allons voir que non. "Sur Jupiter les vents sont violents entre 600 à 800 km/h. 800 km/h ça donne quoi ? On a une souffleuse pour que vous puissiez vous donner une idée. Le bois ne résiste pas à un souffle de 800 km/h, incroyable. Comme dans du beurre. Essayons avec un poulet par exemple : déchiqueté. Ça prouve bien que sur Jupiter, le vent nous mettrait en pièces", Steve Jacobs.

Comment une tempête aussi puissante peut-elle faire rage depuis des centaines d'années ? Pour tenter de le découvrir, Peter Rhines a voulu reconstituer la grande tache rouge dans l'un de ces bassins. "Nous sommes capables de reproduire très simplement les interactions qui permettent à ce genre de tempête de subsister pendant des siècles". L'eau représente ici l'atmosphère de Jupiter tandis que la rotation du bassin reproduit celle de la planète géante. Les spirales colorées retracent la formation de tempête. "En provoquant des remous dans l'eau, on sème le chaos, mais ça ne dure pas longtemps. La rotation ne tarde pas à recréer une belle spirale". En plus de donner une forme cohérente à ce gigantesque tourbillon, la rotation de Jupiter lui transmet l'énergie qui émane du cœur de la planète. "La rotation planétaire envoi de l'énergie au cœur même des tempêtes qui persistent ainsi indéfiniment. Voilà comment on obtient une grande tache rouge de 400 ans". Jupiter offre un spectacle magnifique à nos yeux éblouis. Mais derrière toute cette beauté se cache un monstre effrayant. Imaginez un instant qu'une tempête comme la grande tache rouge s'abat un jour sur la Terre. Même une grande ville comme Paris plierait sous les assauts des bourrasques à 800 km/h. La région entière serait dévastée. Les plus grands monuments seraient les premiers touchés. Puis le vent finirait par raser tous les bâtiments... Paris serait rayée de la carte.

La Terre s'en sort bien finalement. Malgré les catastrophes naturelles qui s'abattent parfois chez nous, il ne faut pas perdre de vue que nos conditions climatiques sont relativement clémentes. Les turbulences que subissent nos voisines du système solaire nous paraissent familières. Bien sûr, ces tempêtes sont plus énormes et plus violentes que les nôtres, mais au fond, elles présentent les mêmes caractéristiques. Il existe pourtant dans l'espace des phénomènes étranges qui intriguent nos spécialistes.

Sur Terre, certaines perturbations atmosphériques sont particulièrement spectaculaires. À force de les observer et de les étudier, les chercheurs ont finis par percer leurs mystères même s'ils peinent souvent à prévoir leur apparition. Le temps qu'il fait n'a plus vraiment de secret pour nous. Mais quand on s'éloigne de la Terre, on assiste parfois à des phénomènes surprenants qui dépassent notre savoir météorologique. Voici Titan : le plus grand satellite de Saturne. "C'est étonnant, l'atmosphère de Titan fait penser à celle de la Terre, à cause des nuages et de la pluie. Mais si on l'observe de plus près, on découvre que c'est un endroit vraiment très différent est très étrange", Mike Brown, astronome, institut polytechnique de Californie. Jusqu'à récemment, on savait peu de choses sur Titan. Masquée par une atmosphère épaisse et opaque, sa surface restait presque invisible à nos yeux. En 2005, après un voyage de plus d'un milliard de kilomètres, la sonde Cassini-Huygens se pose sur le satellite. Elle renvoie alors sur Terre les images du monde le plus éloigné que l'homme ait jamais exploré. "Ça a été le jour le plus

Sur Terre, certaines perturbations atmosphériques sont particulièrement spectaculaires. À force de les observer et de les étudier, les chercheurs ont finis par percer leurs mystères même s'ils peinent souvent à prévoir leur apparition. Le temps qu'il fait n'a plus vraiment de secret pour nous. Mais quand on s'éloigne de la Terre, on assiste parfois à des phénomènes surprenants qui dépassent notre savoir météorologique. Voici Titan : le plus grand satellite de Saturne. "C'est étonnant, l'atmosphère de Titan fait penser à celle de la Terre, à cause des nuages et de la pluie. Mais si on l'observe de plus près, on découvre que c'est un endroit vraiment très différent est très étrange", Mike Brown, astronome, institut polytechnique de Californie. Jusqu'à récemment, on savait peu de choses sur Titan. Masquée par une atmosphère épaisse et opaque, sa surface restait presque invisible à nos yeux. En 2005, après un voyage de plus d'un milliard de kilomètres, la sonde Cassini-Huygens se pose sur le satellite. Elle renvoie alors sur Terre les images du monde le plus éloigné que l'homme ait jamais exploré. "Ça a été le jour le plus

excitant de toute ma carrière de chercheur. Ici à l'institut californien de technologie, tous les astronomes essayaient de deviner ce que la sonde deviendrait une fois sur Titan. D'après certains, elle allait se poser sur un lac et flotter à la dérive. D'autres pensaient qu'elle serait détruite. Mais personne ne s'attendait à ça", Mike Brown. Les astronomes découvrent un paysage façonné par les intempéries. Des montagnes et des zones littorales, des dunes et des lits de rivière, tous sculptés par la pluie et le vent. Ce n'est pas l'eau qui a modelé le relief de Titan mais le méthane, principal composant du gaz naturel présent sur Terre. Sauf qu'à la surface de Titan, à -180°, le méthane circule sous forme liquide et suit le même cycle que celui de l'eau sur notre planète. L'évaporation crée de nombreux nuages et les pluies de méthane viennent ensuite alimenter les rivières et les fleuves pour finir dans des lacs immenses, bien plus vastes que ceux d'Amérique du Nord. Les nuages déversent sur Titan des déluges de méthane liquide. Là-bas, ce ne sont pas des gouttes d'eau qui tombe du ciel, mais des gouttelettes glaciales de méthane", Mike Brown. Sous les déluges glacés de méthane liquide, notre bon vieux parapluie ne serait d'aucune utilité.

excitant de toute ma carrière de chercheur. Ici à l'institut californien de technologie, tous les astronomes essayaient de deviner ce que la sonde deviendrait une fois sur Titan. D'après certains, elle allait se poser sur un lac et flotter à la dérive. D'autres pensaient qu'elle serait détruite. Mais personne ne s'attendait à ça", Mike Brown. Les astronomes découvrent un paysage façonné par les intempéries. Des montagnes et des zones littorales, des dunes et des lits de rivière, tous sculptés par la pluie et le vent. Ce n'est pas l'eau qui a modelé le relief de Titan mais le méthane, principal composant du gaz naturel présent sur Terre. Sauf qu'à la surface de Titan, à -180°, le méthane circule sous forme liquide et suit le même cycle que celui de l'eau sur notre planète. L'évaporation crée de nombreux nuages et les pluies de méthane viennent ensuite alimenter les rivières et les fleuves pour finir dans des lacs immenses, bien plus vastes que ceux d'Amérique du Nord. Les nuages déversent sur Titan des déluges de méthane liquide. Là-bas, ce ne sont pas des gouttes d'eau qui tombe du ciel, mais des gouttelettes glaciales de méthane", Mike Brown. Sous les déluges glacés de méthane liquide, notre bon vieux parapluie ne serait d'aucune utilité.

Cependant, Titan n'a pas le monopole des climats extrêmes. La planète dont il est le satellite, présente des intempéries encore plus étonnantes.

Cependant, Titan n'a pas le monopole des climats extrêmes. La planète dont il est le satellite, présente des intempéries encore plus étonnantes.

"Saturne subit des les ouragans gigantesques, en particulier au niveau de son pôle Sud. De plus, on observe autour de son pôle Nord, une perturbation qui laisse tout le monde perplexe", Michelle Thaller.

Alors que les ouragans terriens forment de larges spirales, la tempête qui sévit près du pôle Nord de Saturne, dessine une figure géométrique stupéfiante : un hexagone très net avec six côtés et six angles bien distincts.

Sur Saturne, on retrouve aussi un phénomène atmosphérique redoutée par les terriens, sauf qu'ici, il est 10 000 fois plus puissants que chez nous : la foudre. La formation des éclairs est un processus complexe pas encore totalement expliqué par les chercheurs. À cause de violents déplacements d'air, il se crée dans les nuages d'orage deux zones à potentiel électrique différent : l'une positive, l'autre négative. Quand la différence entre les deux masses devient trop grande, une décharge électrique traverse le ciel pour tenter de rétablir l'équilibre : c'est l'éclair. Sur Terre, un éclair dégage un courant électrique d'environ 100 millions de volts qui circulent à plus de 300 millions de kilomètres heures. C'est pourtant une simple étincelle à côté de la foudre saturnienne. "Les orages de Saturne sont d'une violence terrible. Leurs éclairs sont 10 000 fois plus puissants que leurs collègues terriens", David Helfand.

Sur Saturne, on retrouve aussi un phénomène atmosphérique redoutée par les terriens, sauf qu'ici, il est 10 000 fois plus puissants que chez nous : la foudre. La formation des éclairs est un processus complexe pas encore totalement expliqué par les chercheurs. À cause de violents déplacements d'air, il se crée dans les nuages d'orage deux zones à potentiel électrique différent : l'une positive, l'autre négative. Quand la différence entre les deux masses devient trop grande, une décharge électrique traverse le ciel pour tenter de rétablir l'équilibre : c'est l'éclair. Sur Terre, un éclair dégage un courant électrique d'environ 100 millions de volts qui circulent à plus de 300 millions de kilomètres heures. C'est pourtant une simple étincelle à côté de la foudre saturnienne. "Les orages de Saturne sont d'une violence terrible. Leurs éclairs sont 10 000 fois plus puissants que leurs collègues terriens", David Helfand.

Au-delà des limites de notre système solaire, il existe une exoplanète dans les conditions atmosphériques sont encore plus ahurissantes. "L'exoplanète Corot-7b est beaucoup plus chaude que la Terre", Robert Hurt, astronome institut polytechnique de Californie. Corot-7b est une planète rocheuse située à environ 400 années-lumière de la Terre. Elle fait presque deux fois la taille de notre globe. Tandis que nous orbitons à plus de 149 millions de kilomètres de notre Soleil, Corot-7b n'est qu'à 2,5 millions de kilomètres du sien. À une vitesse de plus de 200 km/s, elle boucle son orbite en seulement 20 heures. "Difficile d'imaginer à quoi ressemble la face éclairée de Corot-7b. Vu les températures brûlantes qui règnent là-bas, les métaux doivent y être à l'état liquide", Robert Hurt. Avec une température maximale qui avoisine théoriquement 2000°, le climat probable de cette exoplanète semble tiré d'un film de science-fiction. D'après les astronomes, sa surface serait couverte de fleuves et de lacs de métaux en fusion. Ils pensent même que des pluies de zinc liquéfiés compléteraient logiquement le tableau.

Au-delà des limites de notre système solaire, il existe une exoplanète dans les conditions atmosphériques sont encore plus ahurissantes. "L'exoplanète Corot-7b est beaucoup plus chaude que la Terre", Robert Hurt, astronome institut polytechnique de Californie. Corot-7b est une planète rocheuse située à environ 400 années-lumière de la Terre. Elle fait presque deux fois la taille de notre globe. Tandis que nous orbitons à plus de 149 millions de kilomètres de notre Soleil, Corot-7b n'est qu'à 2,5 millions de kilomètres du sien. À une vitesse de plus de 200 km/s, elle boucle son orbite en seulement 20 heures. "Difficile d'imaginer à quoi ressemble la face éclairée de Corot-7b. Vu les températures brûlantes qui règnent là-bas, les métaux doivent y être à l'état liquide", Robert Hurt. Avec une température maximale qui avoisine théoriquement 2000°, le climat probable de cette exoplanète semble tiré d'un film de science-fiction. D'après les astronomes, sa surface serait couverte de fleuves et de lacs de métaux en fusion. Ils pensent même que des pluies de zinc liquéfiés compléteraient logiquement le tableau.

Qu'il s'agisse d'averses glaciales de méthane liquide ou de giboulées brûlantes de métal en fusion, c'est toujours de pluie que l'on parle. Nous sommes capables de comprendre la plupart des perturbations atmosphériques sévissant dans le cosmos. Même si elles paraissent souvent surdimensionnées, elles restent très similaires aux intempéries terriennes. Il y a peu de chances que l'on parvienne dans un futur proche à mettre le pied sur ces planètes aux climats redoutables.

Malheureusement, il est fort possible que certaines tempêtes cataclysmiques aient un impact jusqu'à chez nous. "Si ça arrivait aujourd'hui, il y aurait de quoi s'inquiéter. Le monde serait paralysé", David Helfand. À des milliards de kilomètres de la Terre, les confins de l'univers sont agités de turbulences démesurées. Mais certaines des tempêtes les plus violentes jamais observées ont lieu au beau milieu de notre système solaire : sur le Soleil. "La surface du Soleil subi d'intenses perturbations atmosphériques. Les champs magnétiques provoquent d'énormes explosions qui projettent des vagues de particules en direction de la terre. On appelle ça, des tempêtes solaires", David Helfand. Les effets de ces perturbations se font sentir à travers tout le système solaire. Certaines peuvent même avoir un impact spectaculaire sur la terre : les éruptions solaires par exemple. "La quantité d'énergie dégagée par une éruption solaire est inimaginable. On a du mal à concevoir ce genre de déflagration. L'explosion de toutes les bandes nucléaires de notre planète passerait pour un pétard mouillé à côté d'une seule éruption solaire", Phil Plait.

Malheureusement, il est fort possible que certaines tempêtes cataclysmiques aient un impact jusqu'à chez nous. "Si ça arrivait aujourd'hui, il y aurait de quoi s'inquiéter. Le monde serait paralysé", David Helfand. À des milliards de kilomètres de la Terre, les confins de l'univers sont agités de turbulences démesurées. Mais certaines des tempêtes les plus violentes jamais observées ont lieu au beau milieu de notre système solaire : sur le Soleil. "La surface du Soleil subi d'intenses perturbations atmosphériques. Les champs magnétiques provoquent d'énormes explosions qui projettent des vagues de particules en direction de la terre. On appelle ça, des tempêtes solaires", David Helfand. Les effets de ces perturbations se font sentir à travers tout le système solaire. Certaines peuvent même avoir un impact spectaculaire sur la terre : les éruptions solaires par exemple. "La quantité d'énergie dégagée par une éruption solaire est inimaginable. On a du mal à concevoir ce genre de déflagration. L'explosion de toutes les bandes nucléaires de notre planète passerait pour un pétard mouillé à côté d'une seule éruption solaire", Phil Plait.

Sous la surface du Soleil, circulent d'énormes flux de plasmas brûlants chargés d'ions et d'électrons. Le déplacement de ces courants électriques génère de vaste champ magnétique qui recouvre le Soleil. Quand deux champs magnétiques s'enchevêtrent, ils se tordent et s'étirent dans tous les sens, et ils finissent par provoquer une explosion. Ces éruptions peuvent atteindre une température colossale de plus de 40 millions de degrés. Mais il y a encore pire... "Si l'éruption solaire est l'équivalent de la tornade terrienne, alors l'éjection de masse coronale correspond à notre ouragan. Il ne s'agit plus d'un phénomène localisé mais d'une explosion gigantesque. Cette déflagration projette un énorme nuage de milliards de tonnes de particules subatomiques à travers le système solaire", Phil Plait.

Sous la surface du Soleil, circulent d'énormes flux de plasmas brûlants chargés d'ions et d'électrons. Le déplacement de ces courants électriques génère de vaste champ magnétique qui recouvre le Soleil. Quand deux champs magnétiques s'enchevêtrent, ils se tordent et s'étirent dans tous les sens, et ils finissent par provoquer une explosion. Ces éruptions peuvent atteindre une température colossale de plus de 40 millions de degrés. Mais il y a encore pire... "Si l'éruption solaire est l'équivalent de la tornade terrienne, alors l'éjection de masse coronale correspond à notre ouragan. Il ne s'agit plus d'un phénomène localisé mais d'une explosion gigantesque. Cette déflagration projette un énorme nuage de milliards de tonnes de particules subatomiques à travers le système solaire", Phil Plait.

Il arrive qu'une éruption solaire déclenche une réaction en chaîne. C'est ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Pour recréer ce phénomène, rien de tel qu'une série de pièges à souris et une poignée de balles de ping-pong. "Voici 300 pièges à souris équiper chacun d'une balle de ping-pong. Chaque ressort renferme une énergie similaire à celle d'une ligne de champ magnétique prêt à se rompre. Voyons ce que ça donne... Ça explose dans tous les sens... Voilà ce qui arrive lors d'une éjection de masse coronale, sauf que le Soleil ne projette pas des balles mais des milliards de tonnes de gaz et de particules électriques", Michelle Thaller. Lors d'une réaction chaîne comme celle-ci, le Soleil dégage un nuage de plasmas chargés d'électricité qui peut se déplacer à plus de 2000 km/s. Lorsque ce nuage atteint l'atmosphère terrestre, il la percute si violemment qu'il compresse le champ magnétique protecteur de notre planète : la magnétosphère. Quand la magnétosphère retrouve sa forme initiale, elle produit à la surface de la terre une onde électrique de plusieurs billions de watts. Les dégâts technologiques sont alors considérables. "La tempête solaire la plus violente de notre époque moderne a été observée en 1859. Cette série d'éruption a provoqué de telles perturbations dans le champ magnétique terrestre que les télégraphes ont pris feu. Les types derrière leurs télégraphes sont partis en fumée. Si ça arriverait aujourd'hui le monde serait paralysé", David Helfand.

Il arrive qu'une éruption solaire déclenche une réaction en chaîne. C'est ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Pour recréer ce phénomène, rien de tel qu'une série de pièges à souris et une poignée de balles de ping-pong. "Voici 300 pièges à souris équiper chacun d'une balle de ping-pong. Chaque ressort renferme une énergie similaire à celle d'une ligne de champ magnétique prêt à se rompre. Voyons ce que ça donne... Ça explose dans tous les sens... Voilà ce qui arrive lors d'une éjection de masse coronale, sauf que le Soleil ne projette pas des balles mais des milliards de tonnes de gaz et de particules électriques", Michelle Thaller. Lors d'une réaction chaîne comme celle-ci, le Soleil dégage un nuage de plasmas chargés d'électricité qui peut se déplacer à plus de 2000 km/s. Lorsque ce nuage atteint l'atmosphère terrestre, il la percute si violemment qu'il compresse le champ magnétique protecteur de notre planète : la magnétosphère. Quand la magnétosphère retrouve sa forme initiale, elle produit à la surface de la terre une onde électrique de plusieurs billions de watts. Les dégâts technologiques sont alors considérables. "La tempête solaire la plus violente de notre époque moderne a été observée en 1859. Cette série d'éruption a provoqué de telles perturbations dans le champ magnétique terrestre que les télégraphes ont pris feu. Les types derrière leurs télégraphes sont partis en fumée. Si ça arriverait aujourd'hui le monde serait paralysé", David Helfand.

Aux États-Unis, les chercheurs de l'Observatoire Solaire National passent leur temps à étudier le Soleil. Ils s'intéressent plus particulièrement à son atmosphère proche aussi appelée la couronne. "La couronne est une atmosphère épaisse qui commence juste au-dessus de la surface du Soleil", John Cornett. C'est un nuage de plasmas, c'est-à-dire de gaz surchauffés qui enveloppent le Soleil. Dans la couronne, les températures dépassent le million de degrés et forme un contraste saisissant avec la température de surface du Soleil, environ 6000°.

Aux États-Unis, les chercheurs de l'Observatoire Solaire National passent leur temps à étudier le Soleil. Ils s'intéressent plus particulièrement à son atmosphère proche aussi appelée la couronne. "La couronne est une atmosphère épaisse qui commence juste au-dessus de la surface du Soleil", John Cornett. C'est un nuage de plasmas, c'est-à-dire de gaz surchauffés qui enveloppent le Soleil. Dans la couronne, les températures dépassent le million de degrés et forme un contraste saisissant avec la température de surface du Soleil, environ 6000°.

Quel est l'impact de ce nuage sur notre planète ? Pour répondre à cette question, notre équipe de chercheurs se sert d'un télescope très particulier. Cet appareil crée une éclipse artificielle qui occulte le  disque du Soleil sans en masquer la couronne. On peut ainsi observer la moindre modification de la couronne et mesurer ses effets sur la Terre. En réalité, nous sommes si près du Soleil que le moindre changement peut s'avérer dangereux. "En fait, la Terre fait partie intégrante de l'atmosphère solaire. Elle baigne dans ce que l'on appelle l'héliosphère, le domaine du Soleil". Heureusement, notre planète est dotée d'un bouclier protecteur efficace. "Notre magnétosphère nous protège des vents solaires. Et l'héliosphère nous défend à son tour contre les radiations cosmiques émanant du centre de notre galaxie. La magnétosphère est le bouclier de la Terre, tandis que l'héliosphère protège l'ensemble du Système Solaire. Le Soleil est un astre absolument vital pour nous", John Cornett.

disque du Soleil sans en masquer la couronne. On peut ainsi observer la moindre modification de la couronne et mesurer ses effets sur la Terre. En réalité, nous sommes si près du Soleil que le moindre changement peut s'avérer dangereux. "En fait, la Terre fait partie intégrante de l'atmosphère solaire. Elle baigne dans ce que l'on appelle l'héliosphère, le domaine du Soleil". Heureusement, notre planète est dotée d'un bouclier protecteur efficace. "Notre magnétosphère nous protège des vents solaires. Et l'héliosphère nous défend à son tour contre les radiations cosmiques émanant du centre de notre galaxie. La magnétosphère est le bouclier de la Terre, tandis que l'héliosphère protège l'ensemble du Système Solaire. Le Soleil est un astre absolument vital pour nous", John Cornett.

Comme l'atmosphère terrestre, celle du Soleil subit de violentes perturbations. Alexis Pevtsov (observatoire solaire national américain) étudie les taches solaires. Elles sont le signe d'intenses activités magnétiques qui produisent des turbulences redoutables telles les éruptions où les éjections de masse coronale. Le chercheur utilise un télescope perfectionné qui lui permet d'observer la tache solaire mais aussi ce qui se passe à l'intérieur. "Grâce à cet appareil, on peut découvrir la structure interne des taches solaires et étudier les phénomènes qui s'y déroulent". En plongeant à l'intérieur de ces tâches, le chercheur récolte les informations qui permettront peut-être un jour de prévoir les agressions atmosphériques de notre Soleil. "À terme, nous pourrons comprendre comment naissent ces phénomènes et quels en sont les causes". D'après certains chercheurs, si une tempête solaire aussi violente que celle de 1859 se produisait aujourd'hui, les dégâts se chiffreraient à plus de 200 milliards d'euros. Soit 10 fois plus que les dommages de l'ouragan Katrina. "Si le Soleil devait subir une grosse tempête, une éruption vraiment violente, les vents solaires qui percuteraient notre atmosphère anéantiraient certainement la plupart de nos satellites. On aurait plus de GPS, ni de moyens de communication. Ça ferait sauter tous les réseaux électriques. La majeure partie du globe serait plongée dans le noir", Phil Plait.

Comme l'atmosphère terrestre, celle du Soleil subit de violentes perturbations. Alexis Pevtsov (observatoire solaire national américain) étudie les taches solaires. Elles sont le signe d'intenses activités magnétiques qui produisent des turbulences redoutables telles les éruptions où les éjections de masse coronale. Le chercheur utilise un télescope perfectionné qui lui permet d'observer la tache solaire mais aussi ce qui se passe à l'intérieur. "Grâce à cet appareil, on peut découvrir la structure interne des taches solaires et étudier les phénomènes qui s'y déroulent". En plongeant à l'intérieur de ces tâches, le chercheur récolte les informations qui permettront peut-être un jour de prévoir les agressions atmosphériques de notre Soleil. "À terme, nous pourrons comprendre comment naissent ces phénomènes et quels en sont les causes". D'après certains chercheurs, si une tempête solaire aussi violente que celle de 1859 se produisait aujourd'hui, les dégâts se chiffreraient à plus de 200 milliards d'euros. Soit 10 fois plus que les dommages de l'ouragan Katrina. "Si le Soleil devait subir une grosse tempête, une éruption vraiment violente, les vents solaires qui percuteraient notre atmosphère anéantiraient certainement la plupart de nos satellites. On aurait plus de GPS, ni de moyens de communication. Ça ferait sauter tous les réseaux électriques. La majeure partie du globe serait plongée dans le noir", Phil Plait.

Un groupe de chercheurs travaille d'arrache-pied pour limiter les dégâts potentiels d'un tel événement. "Pour simplifier, on s'efforce de prévoir le temps qu'il va faire dans l'espace en observant les turbulences solaires", Ken Tegnell, météorologue, NOAA. L'observatoire solaire national surveille le soleil 24h/24 à l'affût du cataclysme qui pourrait paralyser notre planète. "Notre objectif ultime, c'est d'être capable de prévoir les tempêtes solaires qui auront lieu dans un avenir très proche ou plus lointain, et d'évaluer leur impact possible sur notre planète. Nos usagers pourraient alors prendre les mesures qui s'imposent". Les vents solaires se déplaçaient vite qu'ils atteignent parfois de l'atmosphère terrestre en seulement quelques minutes. Mais ce laps de temps suffirait peut-être à éviter un désastre. "On publierait un bulletin décrivant le changer au magnétique à venir. On pourrait dire à ceux qui utilisent un système sensible aux fluctuations magnétiques : prenez vos précautions". Finalement les perturbations atmosphériques du cosmos sont aussi difficiles à prévoir que le temps qu'il va faire sur notre planète.

Quel que soit l'atmosphère observer, la météorologie est loin d'être une science exacte. Trop de variables entrent en ligne de compte. Quels sévices sur Terre ou aux confins de l'Univers, les intempéries reposent toutes sur les mêmes principes de base. Si un jour nous avions la chance de rencontrer des extraterrestres, ce serait d'ailleurs un point commun appréciable pour briser la glace, on pourrait toujours leur demander : quel temps fait-il chez vous ?

Michelle Thaller, centre spatial Goddard, NASA.

Phil Plait, astronome.

Peter Rhines, océanographe, université de Washington.

Steve Jacobs, directeur de recherche Laboratoires Faraday.

Oded Aharonson, planétologue, institut polytechnique de Californie.

David Helfand, université Quest, Canada.

Mike Brown, astronome, institut polytechnique de Californie.

Robert Hurt, astronome institut polytechnique de Californie.

John Cornett, observatoire solaire national américain.

Alexis Pevtsov, observatoire solaire national américain.

Ken Tegnell, météorologue, NOAA.

| L'Univers : La Météo des Planètes - FRANCE 5 > Mars > 2011 |