Lunes et Éclipses de Saturne |

Une Lune Naît autour de Saturne |

"La première observation a eu lieu le 15 avril 2013. Le 19, j'épluchais les données et je voyais quelque chose d'inhabituel", relate Carl Murray, l'un des membres de la mission Cassini.

"La première observation a eu lieu le 15 avril 2013. Le 19, j'épluchais les données et je voyais quelque chose d'inhabituel", relate Carl Murray, l'un des membres de la mission Cassini.

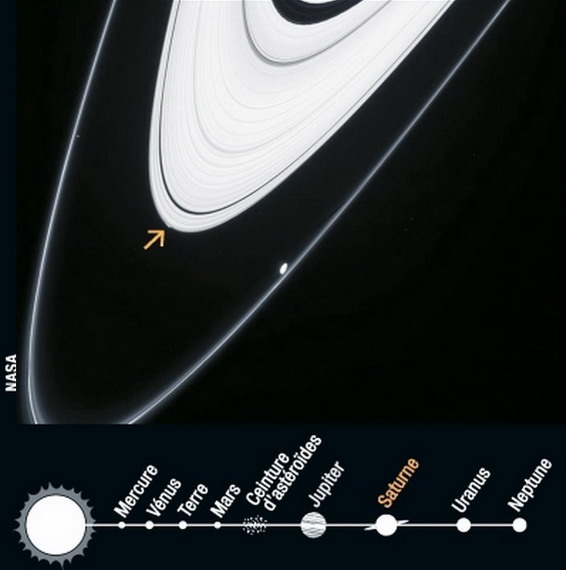

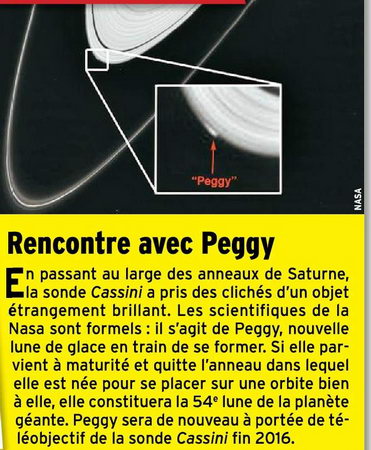

L'astronome avait dirigé la caméra de la sonde spatiale du même nom, qui évolue autour de Saturne et de Jupiter depuis 10 ans, vers un satellite de la géante aux anneaux... Mais c'est en arrière-plan qu'il a détecté l'anomalie : un ourlet brillant de 1200 km de longueur et 10 km de largeur. Autant dire rien comparé à la taille monstrueuse des anneaux de Saturne qui s'étendent sur près de 70.000 km. Mais un rien étrange, et visible sur les deux images prises par la caméra ce jour-là. "S'il n'y en avait eu qu'une, on aurait dû conclure qu'un rayon cosmique avait percuté notre caméra CCD...  Mais là, on sait que c'est bien réel", argumente l'astronome. Il regarde alors dans les archives de Cassini... et s'aperçoit que la traînée brillante apparaît sur 107 images. En fait, elle évolue en orbite au bord des anneaux depuis le 23 mai 2012... Ce ne peut être qu'un nouveau satellite ! Une petite lune en train de naître. "Nos calculs montrent qu'elle fait un millier de kilomètres de diamètre", ajoute Carl Murray. D'autant que justement, des théoriciens viennent de montrer que les anneaux planétaires forment un cocon parfait pour les bébés lunes, dans lesquels ils peuvent croître au gré des collisions, jusqu'à être expulsés et prendre une place indépendante en orbite. "Nous voyons exactement le mécanisme que nous avons prédit en train de se dérouler", s'enthousiasme Aurélien Crida, l'un des auteurs du modèle à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Pour autant, impossible d'être sûr du devenir de la petite lune. Elle est encore bien fragile. Soit elle va profiter des collisions pour grossir et se renforcer... soit elle va subir un choc trop violent qui va la désagréger. De nouvelles séries d'observations sont déjà prévues pour la couver des yeux.

Mais là, on sait que c'est bien réel", argumente l'astronome. Il regarde alors dans les archives de Cassini... et s'aperçoit que la traînée brillante apparaît sur 107 images. En fait, elle évolue en orbite au bord des anneaux depuis le 23 mai 2012... Ce ne peut être qu'un nouveau satellite ! Une petite lune en train de naître. "Nos calculs montrent qu'elle fait un millier de kilomètres de diamètre", ajoute Carl Murray. D'autant que justement, des théoriciens viennent de montrer que les anneaux planétaires forment un cocon parfait pour les bébés lunes, dans lesquels ils peuvent croître au gré des collisions, jusqu'à être expulsés et prendre une place indépendante en orbite. "Nous voyons exactement le mécanisme que nous avons prédit en train de se dérouler", s'enthousiasme Aurélien Crida, l'un des auteurs du modèle à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Pour autant, impossible d'être sûr du devenir de la petite lune. Elle est encore bien fragile. Soit elle va profiter des collisions pour grossir et se renforcer... soit elle va subir un choc trop violent qui va la désagréger. De nouvelles séries d'observations sont déjà prévues pour la couver des yeux.

SCIENCE & VIE N°1164 > Septembre > 2014 |

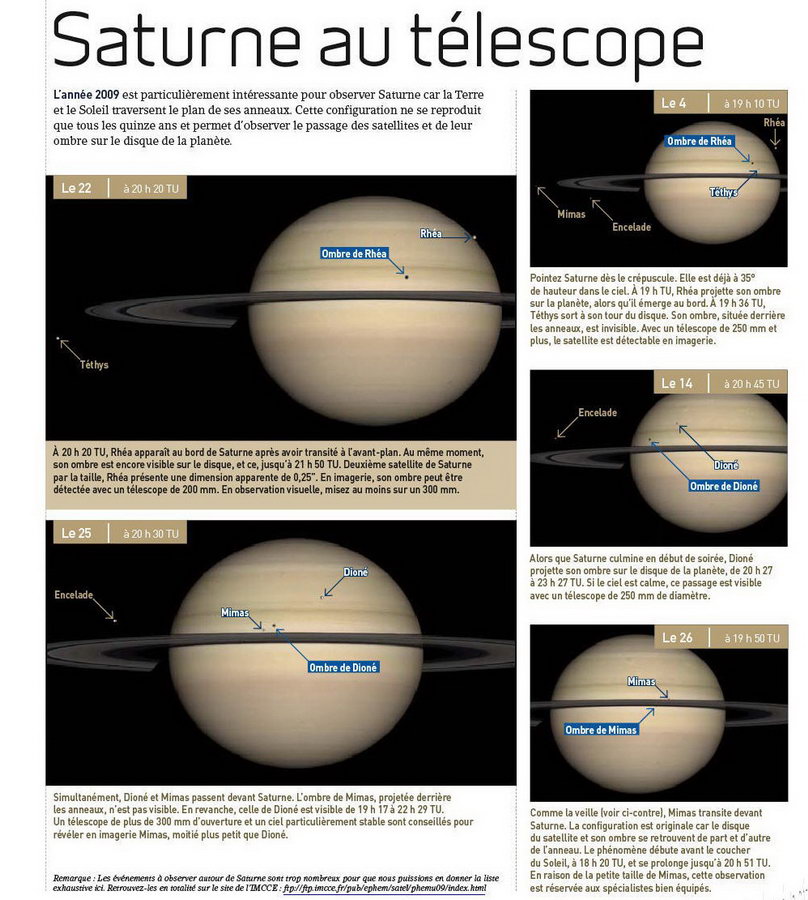

Saturne au Télescope |

CIEL & ESPACE N°467 > Avril > 2009 |

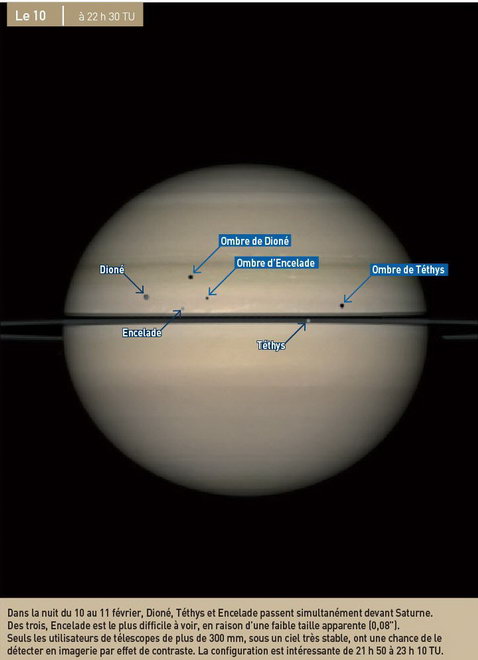

La Saison des Éclipses |

L'arrivée du printemps dans l'hémisphère Nord de Saturne est marquée par une succession de phénomènes rares : éclipses et projections d'ombre sur les anneaux. Ceux-ci n'ont lieu que tous les 15 ans et intéressent les scientifiques au plus haut point.

L'arrivée du printemps dans l'hémisphère Nord de Saturne est marquée par une succession de phénomènes rares : éclipses et projections d'ombre sur les anneaux. Ceux-ci n'ont lieu que tous les 15 ans et intéressent les scientifiques au plus haut point.

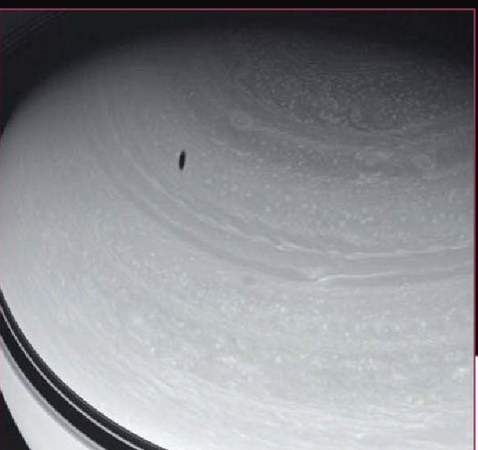

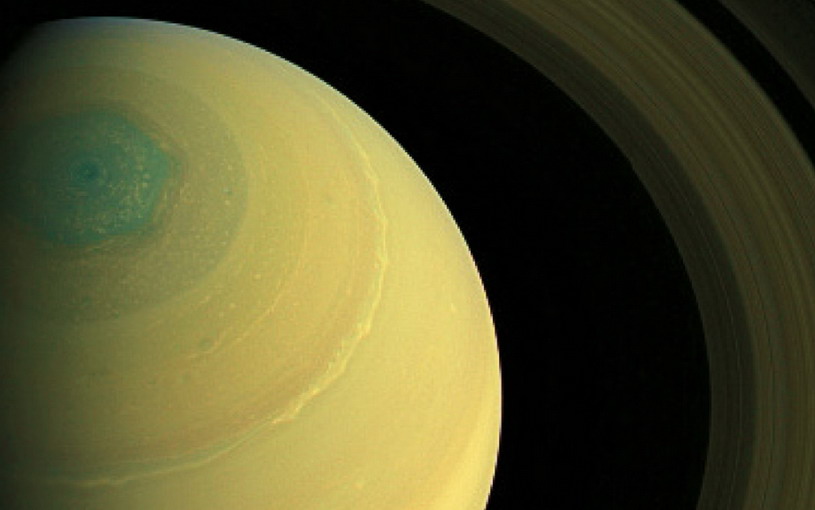

UNE ÉCLIPSE À LA SURFACE DE SATURNE : Cette vue infrarouge de Saturne en fausses couleurs datée du 19 juin 2008 (->). Elle montre l'ombre du satellite Tethys sur la planète geante. Ce phénomène typique de l'équinoxe est visible plus d'un an avant la date exacte du printemps boréal (ou de l'automne austral) en raison de la lenteur du mouvement de Saturne autour du Soleil.

Le 11 août prochain, ce sera l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère Nord de Saturne. à cette date, le Soleil se trouvera exactement dans le plan des anneaux de la planète géante. Mais a plus de 1 milliard de kilomètres du Soleil, l'année correspond à 29,5 ans terrestres et ce changement de saison s'étire sur de longs mois. Du coup, les phénomènes astronomiques qui en découlent - éclipses et autres jeux d'ombres - durent 30 fois plus longtemps que sur Terre. Mais cette fois, les astronomes ont une chance inouïe : ils disposent d'un point de vue privilégié sur Saturne à travers l'oil de la sonde Cassini, en orbite autour de la planète géante depuis juillet 2004. Dès 2008, le vaisseau de la Nasa a commencé a surprendre des passages d'ombres de satellites sur la surface de la planète ou, comme ces derniers mois, sur les anneaux. Et le spectacle ne fait que commencer ! Au-delà de ces images spectaculaires, la configuration actuelle est une aubaine pour les scientifiques. "Nous allons avoir l'occasion de vérifier plusieurs modèles théoriques, explique Bruno Sicardy de l'observatoire de Paris. Sur l'épaisseur et la dynamique des anneaux, par exemple. Les éclipses entre satellites observées depuis la Terre permettent également d'affiner les éphémérides". Certaines images récentes sont déjà riches d'enseignements. Mais d'autres apportent leur lot de nouveaux mystères.

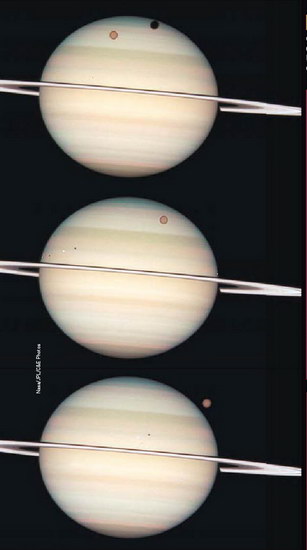

Le 24 février 2009, à deux semaines du passage de Saturne au plus près de la Terre, le télescope spatial observe la traversée de quatre satellites (->), suivis de leur ombre. Titan, plus gros que Mercure, arrive en premier.

A ses côtés, Mimas (juste au-dessus de l'anneau, à gauche sur la première image ->) passe presque inaperçu. Lorsque celui-ci quitte le disque de Saturne, Encelade et Dioné entrent en scène.

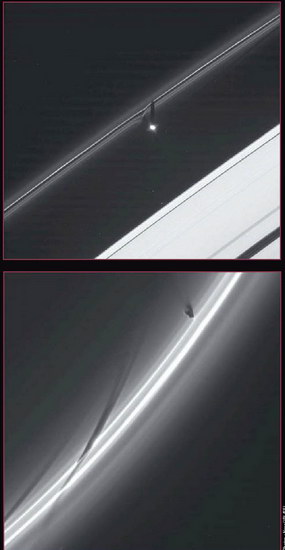

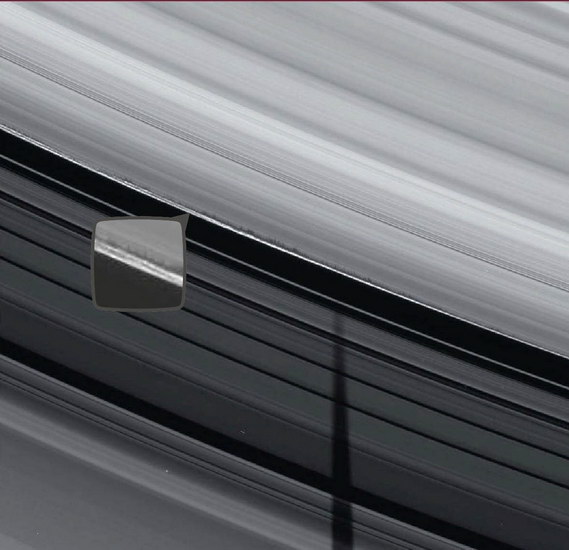

Le 9 février 2009, la sonde Cassini observe une nouvelle fois les interactions étroites entre le petit satellite Prométhée (large de 119 km) et l'anneau F. Cette fois, à l'approche de l'équinoxe, son ombre sur les anneaux est visible (<- en haut). Pour mettre en évidence l'anneau F, l'image a été surexposée. La diffusion de la lumière en forme de croix autour du satellite est liée au support du miroir secondaire du télescope.

DANS LE SILLAGE DE PROMÉTHÉE

Le 14 janvier, Prométhée à contre-jour dévoile ses contours irréguliers. Son ombre s'allonge juste au-dessus. "Les deux échancrures sombres (<-), en bas à gauche, ont été creusées par les passages successifs du satellite au plus prés de l'anneau F", explique Sébastien Charnoz, de l'université Paris 7. Elles se sont formées 30 min et 15 h avant la photo.

Le 9 octobre 2008, alors que la sonde Cassini passe au-dessus du pôle Sud d'Encelade, elle tire le portrait du satellite sur fond étoilé. Encelade se trouve alors plongé dans l'ombre de Saturne (->).

A l'instar des éclipses de Lune, le satellite voit sa luminosité fortement chuter, mais il reçoit toujours un peu de lumière du Soleil, diffusée par l'atmosphère de Saturne. Dans ces conditions, les étoiles sont visibles sans surexposer le satellite.

Sur cette observation infrarouge du 1er octobre 2008, l'hémisphère Nord de la planète aux anneaux s'apprête à sortir de l'hiver (<-). Dans ces longueurs d'onde, d'innombrables structures complexes, propres aux planètes géantes, apparaissent.

Ce cliché de la caméra à grand champ de Cassini montre également l'ombre portée de Dioné. La sonde se trouvait alors à 1,2 million de kilomètres de Saturne.

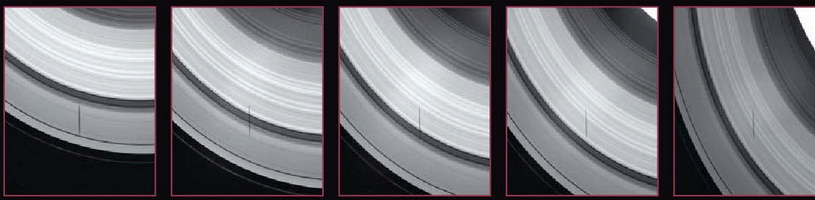

Ces clichés (petits à g. ->) pris avec la caméra à grand champ de Cassini ont été réalisés au même moment que l'image ci-contre (grande à d. ->), prise avec la caméra haute résolution.

Ils montrent l'évolution de l'ombre de Mimas sur les anneaux de Saturne le 8 avril. La coïncidence du passage de l'ombre de ce satellite devant la division de Cassini est un clin d'oil de la mécanique céleste. En effet, "le bord intérieur de la division de Cassini marque la fin de l'anneau B. Cette discontinuité est liée à une résonance avec Mimas - celui-ci tourne moitié moins vite que les anneaux dans cette zone", explique Bruno Sicardy.

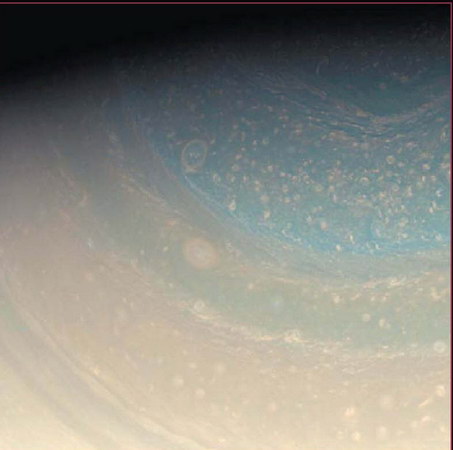

Le 14 décembre 2004, l'ombre des anneaux s'étendait jusqu'aux hautes latitudes de l'hémisphère Nord, plongé dans l'hiver. L'atmosphère de ces régions était alors d'un bleu intense (<-), évoquant la froide Neptune.

À cette époque, l'inclinaison de Saturne, conjuguée à l'ombre des anneaux, a abaissé la température au point de faire disparaître la majorité des nuages de haute altitude qui donnent habituellement à Saturne sa couleur jaune pâle.

Le 16 novembre 2008, à l'approche du printemps, l'hémisphère Nord se réchauffe. À nouveau, les nuages teintés de jaune font leur apparition. Seules les plus hautes latitudes gardent une couleur bleutée. En haut de la photo (->), se dessine une partie de "l'hexagone polaire". Lorsque le pôle Nord de Saturne était plongé dans la nuit, cette structure énigmatique a été observée dans l'infrarouge par Cassini. Les chercheurs sont aujourd'hui impatients de l'étudier en détail en lumière visible.

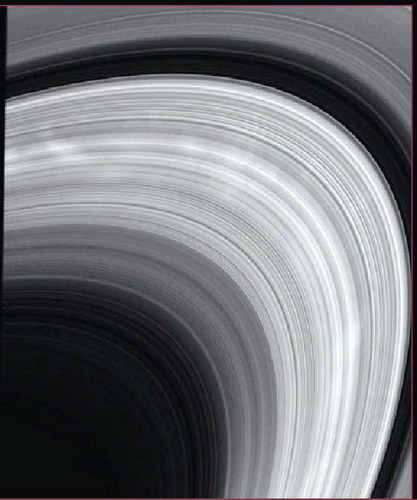

L'éclairage rasant révèle pour la première fois le relief des anneaux.

Jamais les irrégularités de l'anneau B (<- partie supérieure de l'image) n'ont été mises en évidence aussi nettement. Le 8 avril 2009, avec un éclairage rasant, le bord brillant de l'anneau projette une ombre en dents de scie.

"Ces observations sont très intéressantes car elles montrent qu'à cet endroit, l'anneau B fait 2 à 3 km d'épaisseur, comme le prévoyaient nos modèles", note Bruno Sicardy. En revanche, les irrégularités sont plus mystérieuses. "Il s'agit certainement de condensations de matière estime Sébastien Charnoz.

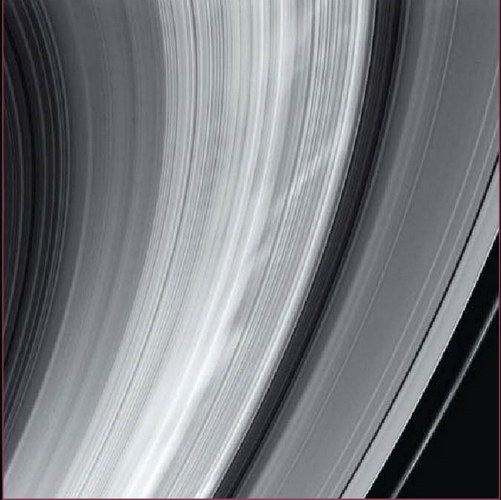

L'existence d'inhomogénéités dans les anneaux, les "spokes" (rayons, en anglais ->), est connue depuis les années 1980. Ces structures sont bien visibles sur ce cliché du 2 février. Observées par Voyager puis par Hubble jusqu'en 1998, elles avaient disparu au début de la mission Cassini, en 2004.

De retour en septembre 2005, elles semblent s'intensifier à l'approche de l'équinoxe. Il s'agirait de petites particules, 50 fois plus fines que l'épaisseur d'un cheveu, en sustentation électromagnétique au-dessus de l'anneau.

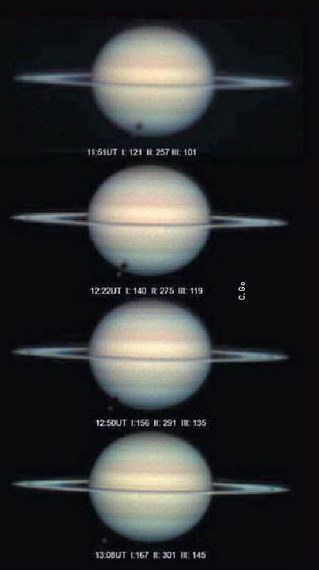

Les amateurs suivent aussi les phénomènes liés à l'approche de l'équinoxe sur Saturne. Cette spectaculaire série (<-) a été réalisée par le Philippin Christopher Go avec un télescope de 280 mm, le 12 mars. Elle montre l'ombre de Titan projetée sur les latitudes boréales. Un phénomène malheureusement inobservable depuis la France en 2009.

Cette image du 26 février 2009 montre les "spokes" émergeant de l'ombre de Saturne (->).

Quel mécanisme charge électriquement les minuscules particules qui les constituent ? La réponse pourrait être liée aux orages : tout comme les "spokes", ceux-ci évoluent selon des cycles saisonniers.

De plus, cela expliquerait pourquoi ils apparaissent uniquement dans l'anneau B, dont la vitesse de rotation est identique à celle de Saturne.

Cette synchronisation laisserait aux particules le temps nécessaire pour se charger électriquement.

Jean-Luc Dauvergne - CIEL ET ESPACE > Juin > 2009 |