Le Monde du Miel |

Est-il vrai que le Miel ne Périme Jamais ? |

TOUT COMPRENDRE JUNIOR N°84 > Février > 2020 |

Analyse Pollinique des Miels : les Asteraceæ |

P.S. - FRUITS ET ABEILLES N°5 > Mai > 2019 |

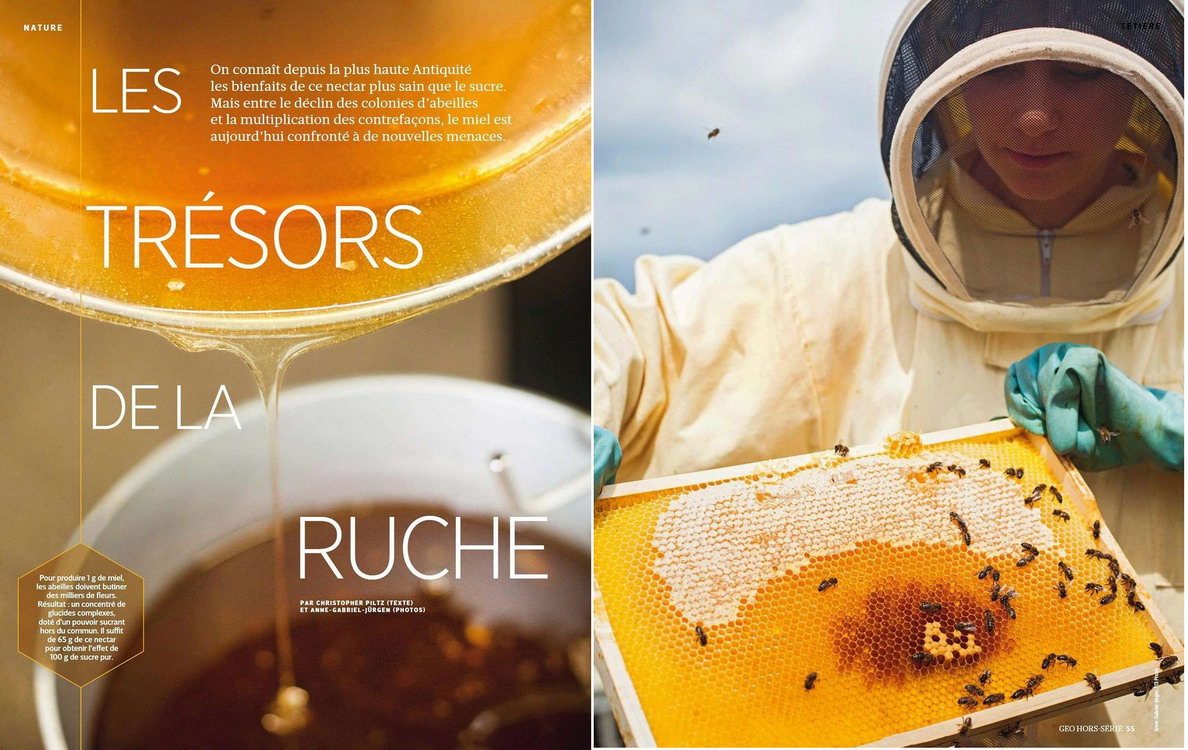

Les Trésors de la Ruche |

C.P. et A.-G.J. - GEO HS SCIENCE N°1 > Mai > 2019 |

Le Miel Contaminé par les Pesticides |

POUR LA SCIENCE N°482 > Décembre > 2017 |

Des Micro Plastiques jusque dans le Miel |

Des études récentes révèlent que des produits de la mer peuvent être contaminés par des microplastiques, qui risquent d'entrer dans la chaîne alimentaire. Plus surprenant, le miel peut également être affecté. Les résultats de nos analyses sur 12 pots font craindre une contamination globale du miel vendu en France.

Des études récentes révèlent que des produits de la mer peuvent être contaminés par des microplastiques, qui risquent d'entrer dans la chaîne alimentaire. Plus surprenant, le miel peut également être affecté. Les résultats de nos analyses sur 12 pots font craindre une contamination globale du miel vendu en France.

Nul n'ignore que les mers et les rivages sont pollués par les matières plastiques. Les images des amas de déchets multicolores échoués sur les plages, de tortues piégées par des sacs plastique, ou encore de continent (on parle aussi de "soupe") de plastique qui dérivent sur les océans ont marqué les esprits. Ce que le grand public ignore, c'est qu'une autre pollution par les plastiques se développe de manière plus insidieuse, car elle n'est pas visible à l'oil nu.

Elle est provoquée par ce que les chercheurs appellent les microplastiques : des résidus de synthèse qui se caractérisent par une taille inférieure à 5 mm. "C'est microparticules sont générées à 90 % par la dégradation de plastiques divers (jouets, emballages, pièces de voiture, etc.) qui, sous l'effet de l'abrasion, du soleil ou de bactéries, s'usent, se fragilisent et se tramsforment en petits morceaux", explique François Galgani, chercheur à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). On classe également dans cette catégorie les résidus de fibres textiles de synthèse, comme le polyester ou le polyamide. L'autre source est constituée de microgranules et de microbilles, souvent en polyéthylène, produits par l'industrie pour des usages divers.

DES MICROBILLES DANS LES COSMÉTIQUES : "La matière première des granules est le pétrole. Ils sont conçus et assemblés par l'industrie pour fabriquer des objets en plastique dits 'thermoformés' par chauffage, puis moulage, décrit François Galgani. Sauf que l'industrie peut perdre ces microparticuleus avant tramsformation lors de transports en mer, par camion"... Quant aux microbilles, elles entrent dans la composition de certains cosmétiques. Sous la pression d'associations de défense de l'environnement, les grands groupes de cosmétiques se sont engagés à les éliminer de leurs formules à plus ou moins brève échéance (voir encadré ci-dessous). En revanche, se débarrasser des autres types de microplastiques s'avère plus ardu. D'abord, parce que la production annuelle de plastiques, dont les déchets fournissent la plus grosse part, est exponentielle. Elle atteignait 270 millions de tonnes en 2010 et pourrait être multipliée par deux d'ici 2020, selon un rapport publié cette année par la Commission océan mondial, une organisation internationale composée d'anciens chefs d'Etats et de hauts dirigeants.

TOUTE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE CONCERNÉE : Ensuite, parce que ces résidus de synthèse ne se contentent pas de contaminer les océans. "Les microplastiques pénètrent dans la chaîne alimentaire, mettant en péril la vie dans l'océan et la santé humaine", s'alarment les membres de la commission dans leur rapport. Ils se font l'écho d'une inquiétude croissante chez certains scientifiques. Ces derniers craignent que les microplastiques contaminent l'homme par la voie alimentaire et, de ce fait, l'exposent à certaines substances incorporées dans les plastiques, à l'image du bisphénol A, de certains phtalates, ou encore des retardateurs de flammes polybromés, soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens.

Gilles Bocquené, chercheur à l'Ifremer, partage ces préoccupations : "Comme les microplastiques sont des fractions de moins de 5 mm, elles s'intègrent au plancton marin. Les plus petites d'entre elles peuvent être absorbées par des juvéniles de poissons, par des crustacés, ou encore filtrées et concentrées par les huitres ou les moules". Selon plusieurs études dont il a compilé les résultats pour le Bulletin de veille scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), environ 1 poisson sur 3 serait contaminé par des microplastiques dans la Manche, parmi lesquels des poissons comestibles, dont le cabillaud et le merlan. Même si les microplastiques ne s'accumulent que dans l'appareil digestif des poissons, "la question du transfert potentiel vers d'autres organes, des éléments constituants ces déchets synthétiques ainsi que leur capacité à fixer et à concentrer un certain nombre de contaminants organiques doit être posée, car elle concerne aussi le transfert vers le consommateur", estime Gilles Bocquené dans le document de l'Anses.

LA CHAIR DES HUÎTRES ET DES MOULES AFFECTÉE : Dans une autre étude publiée cette année, une équipe de l'Université de Gand, en Belgique, démontre que les tissus des variétés de moules et d'huîtres d'élevage les plus courantes peuvent aussi être contaminés. Les chercheurs belges ont analysé des moules issues d'une ferme mytilicole en Allemagne et des huîtres d'origine bretonne achetées en supermarché. En extrapolant leurs résultats, les scientifiques estiment qu'un gros mangeur de mollusques qui en consommerait 72 g par jour pourrait ingérer jusqu'à 11.000 particules par an. Toutefois, certains scientifiques ne jugent pas primordiale cette question, comme François Galgani, de l'Ifremer : "En quantité, les microplastiques ne pèsent que quelques dizaines de milliers de tonnes, contre 280 millions de tonnes de plastiqueus. On retrouve même des microplastiques qui contiennent des phtalates ou des plastifiants, comme le bisphénol A, dans des baleines, mais on n'atteint pas des seuils de toxicité". Sauf que la possibilité que les perturbateurs endocriniens puissent agir à faibles doses, ou être à l'origine d'effets "cocktail" dans le cadre de multi-expositions est désormais admise par de nombreux toxicologues. Dans ce contexte, découvrir que la contamination des aliments par des microplastiques ne se limite pas à des produits de la mer fait craindre une exposition plus large que ce que l'on soupçonnait. L'information est tombée à l'automne 2013, avec la publication d'une étude allemande intitulée Non-pollen particulates in honey and sugar (des particules autres que du pollen dans du miel et du sucre), de Gerd et Elisabeth Liebezeit, parue dans la revue Food Additives & Contaminants.

TOUT N'EST PAS NATUREL DANS LE MIEL : De par leur origine synthétique et leurs dimensions - de 10 micromètres (µm) à 9 mm selon les résidus -, certaines de ces particules répondent à la définition des microplastiques. Les chercheurs allemands en ont dénombré dans les 19 échantillons analysés, ainsi que dans 5 échantillons de sucre. La plupart provenaient d'Allemagne, et un seul de France. Restait donc à savoir s'il s'agissait d'un problème propre à l'Allemagne, ou si les chercheurs ont mis le doigt sur une contamination plus globale. Notre centre d'essais a effectué des analyses sur 12 pots de miel achetés en France. Nos résultats plaident pour la seconde hypothèse. En effet, quelle que soit leur origine et le mode de production (conventionnel ou bio), tous les échantillons sont contaminés ! Les valeurs relevées sont comparables à celles obtenues dans la publication allemande. Toutefois, dans notre étude, les miels de provenance française et ceux issus de l'agriculture biologique incorporent moins de microplastiques que les autres.

TOUT N'EST PAS NATUREL DANS LE MIEL : De par leur origine synthétique et leurs dimensions - de 10 micromètres (µm) à 9 mm selon les résidus -, certaines de ces particules répondent à la définition des microplastiques. Les chercheurs allemands en ont dénombré dans les 19 échantillons analysés, ainsi que dans 5 échantillons de sucre. La plupart provenaient d'Allemagne, et un seul de France. Restait donc à savoir s'il s'agissait d'un problème propre à l'Allemagne, ou si les chercheurs ont mis le doigt sur une contamination plus globale. Notre centre d'essais a effectué des analyses sur 12 pots de miel achetés en France. Nos résultats plaident pour la seconde hypothèse. En effet, quelle que soit leur origine et le mode de production (conventionnel ou bio), tous les échantillons sont contaminés ! Les valeurs relevées sont comparables à celles obtenues dans la publication allemande. Toutefois, dans notre étude, les miels de provenance française et ceux issus de l'agriculture biologique incorporent moins de microplastiques que les autres.

DE L'EAU DE PLUIE JUSQU'AUX FLEURS : Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette contamination. La plus probable serait une pollution environnementale. Les chercheurs allemands ont en effet détecté des microparticules dans l'eau de pluie, l'atmosphère et certaines fleurs. Dispersés dans la nature, les microplastiques seraient collectés par les abeilles en même temps que le pollen, rapportés à la ruche, puis intégrés au miel. Dans l'autre hypothèse, qui n'exclut pas la première, cette pollution serait liée au mode de production et de conditionnement du miel. Mais cela ne permet pas d'expliquer l'ensemble de nos résultats, notamment la présence des trois types de microplastiques décrits comme polluants du milieu marin.

Après les poissons, les huîtres, les moules, maintenant le miel et le sucre. On se demande si la liste ne va pas s'allonger. Même si l'incertitude demeure quant aux risques pour l'homme, cette contamination fait craindre une vaste pollution de l'environnement. À force de produire sans réserve des plastiques et de les déverser dans la nature, leur consommation inconsidérée est peut-être en train de se retourner contre nous, comme un effet boomerang.

VICTOIRE N'SONDE. Ingénieurs : A.-L. LEFEBVRE ET A. ALLEGRET

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS N°497 > Octobre > 2014 |

Le Miel n'a Pas de Date de Péremption |

La faible teneur en humidité du miel et son acidité élevée créent un environnement hostile pour les bactéries et autres microbes responsables de la décomposition de la nourriture.

Le miel contient également des traces de peroxyde d'hydrogène, un agent antibacténen efficace. S'il n'est pas exposé à l'humidité, il dure indéfiniment.

Le Plus Vieux miel du Monde : Un pot de miel trouvé dans la tombe de l'ancien pharaon égyptien Toutankhamon date de plus de 3000 ans. Grâce aux propriétés antimicrobiennes du miel, il est encore comestible !

COMMENT ÇA MARCHE N°45 > Mars > 2014 |

Les 1001 Bienfaits des Produits de la Ruche |

Parmi les insectes, seule l'abeille domestique élabore des nutriments qui participent à l'alimentation humaine. Par une série de processus chimiques, elle transforme les produits de sa récolte en substances nutritives, aux vertus reconnues par le monde scientifique.

Parmi les insectes, seule l'abeille domestique élabore des nutriments qui participent à l'alimentation humaine. Par une série de processus chimiques, elle transforme les produits de sa récolte en substances nutritives, aux vertus reconnues par le monde scientifique.

ANTISEPTIQUE - LE MIEL : Jaunes, bruns, orangés... Aussi variés que la flore visitée par les butineuses, les miels témoignent au premier coup d'oil de la diversité de leur composition. Les plus clairs (tournesol, colza, pissenlit) doivent leur robe aux nombreux flavonoïdes qu'ils contiennent - des pigments naturels aux propriétés antioxydantes (1). Les plus sombres (sapin, chêne ou tilleul) se révèlent plus riches en sels minéraux et en oligoéléments. Ils sont qualifiés de miellats, du nom de la substance provenant des déjections de pucerons nourris de sève que les abeilles butinent pour les fabriquer. Enfin, tous les miels ont tendance à se solidifier au fil du temps. Ce phénomène, à la cristallisation des sucres, varie selon leur profil glucidique. Ainsi, un miel riche en glucose (lavande, tournesol) cristallisera plus rapidement qu'un autre contenant davantage de fructose (sapin, acacia). Grâce à cette forte concentration en sucres - mais aussi en vitamines, minéraux et oligoéléments (magnésium, calcium, phosphore, fer, zinc...) , le miel est un "carburant" essentiel au bon fonctionnement du cerveau et des muscles. Des sucres rapidement assimilables, qui en font un aliment de choix pour les sportifs. Revers de la médaille : cette propriété le maintient dans la catégorie des aliments déconseillés aux diabétiques, bien que son indice glycémique d'environ 0,87 soit nettement inférieur a celui du sucre (2). Enfin, le miel est également réputé pour ses vertus calmantes en cas de maux de gorge. Un usage traditionnel aujourd'hui validé par les scientifiques, qui attribuent ses propriétés antiseptiques à son acidité, son fort taux en sucre, sa faible teneur en eau, et ses enzymes qui inhibent la prolifération des bacteries et diminuent les inflammations. Un conseil : pour que toutes ses qualités soient préservées, le miel doit être stocké à l'abri de la lumière et à température constante, et ne jamais être place au réfrigérateur.

FORTIFIANTE - La gelée royale : Cette bouillie épaisse, blanchâtre et légèrement acide, ne séduit certes pas par son goût, mais par sa richesse nutritionnelle. Produite par le mélange du pollen et de sécrétions issues des glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des nourrices, cette substance rare entre dans la composition de la nourriture de toutes les larves jusqu'au troisième jour, puis exclusivement des larves des futures reines ainsi que de la reine. Elle entraîne une croissance unique dans le monde animal. En cinq jours, grâce à la gelée royale, une larve voit en effet son poids initial multiplié par 1800 ! Très proche, par sa composition, du pollen dont elle découle, elle contient davantage de protéines que ce dernier. Sa grande richesse nutritionnelle en fait un complement alimentaire naturel idéal en pèriode de fatigue physique et mentale ou lors d'une convalescence. Contrairement au pollen ou à la propolis, que tout apiculteur peut prélever dans ses ruches, sa production nécessite une grande technicité et un matériel sophistiqué. Elle n'est en France que de 2 tonnes, 98 % de la gelée royale consommée dans l'hexagone provenant d'Asie, principalement de Chine ou cette production, bien que traditionnelle, ne respecte pas toujours le cahier des charges français : nourrissage artificiel des abeilles, usage frauduleux d'antibiotiques ou encore congélation à répétition de la gelée ont été récemment dénoncés dans un rapport du Groupement des producteurs de gelée royale (GPGR).

VITAMINE - Le pollen : La ruche lui doit sa vitalité. C'est l'aliment prépondérant de la colonie, rapporté en grande quantité et avec une incroyable régularité. Lors de la visite d'une fleur, après avoir fait tomber les grains de pollen des étamines sur son corps, l'abeille humecte systèmatiquement cette poudre avec du nectar afin qu'elle ne s'envole pas. Puis elle la brosse méthodiquement pour en faire une pelote qu'elle rapporte dans des corbeilles situées sur la face externe de ses pattes arrière. Lors d'un vol, l'abeille ne visite qu'un seul type de fleurs. Voilà pourquoi les pelotes sont de couleurs si différentes - noire, verte, marron, grise -, chacune portant l'empreinte d'une origine botanique. Une fois déposé dans des alvéoles à proximité du couvain, le pollen subit une fermentation lactique qui améliore sa digestibilité et sa conservation, tout en dégradant une partie des molécules qui le rendent allergisant. Très riche en protéines (près de 25 %), mais aussi en sucres, en vitamines, minéraux et ferments lactiques, le pollen est un complement alimentaire souvent utilisé en cure pour renforcer les apports en nutriments lors d'états de fatigue passagère ou pour stimuler les défenses immunitaires contre les infections hivernales. Il est commercialisé sous deux formes. Surgelé, il préserve son moelleux, sa saveur, ainsi que ses vitamines et ferments lactiques - des molécules fragiles qui impliquent de le consommer dans les quatre jours suivant sa remise à température. Sous forme déshydratée, moins riche en ferments et vitamines, il garde toutefois sa richesse en protéines et en sucres, et peut être conservé jusqu'à 18 mois à température ambiante.

ANTIBACTÉRIENNE - La propolis : Un matériau miracle ! Substance gommeuse à la saveur pimentée, la propolis est issue des résines recueillies parles butineuses sur les bourgeons des arbres puis transformées par les abeilles de la ruche, qui y ajoutent de la cire et des sécrétions salivaires. Elles l'emploient comme vernis sur les parois de la ruche afin de l'assainir, mais également pour en réduire l'ouverture et obturer les fissures des boiseries. La propolis leur permet aussi de momifier les intrus qu'elles tuent comme les rats, les souris ou les lézards, trop gros pour être évacués de la ruche, afin d'éviter leur décomposition. Elle présente une couleur variable selon ses origines botaniques. Issue le plus souvent du peuplier ou du marronnier, l'européenne se caracterise par des teintes allant de l'ambré au brun foncé. Tandis que, prélevée sur des fleurs de baccharis ou de dalbergia, deux buissons du Brésil où sa production est importante, elle est respectivement verte ou rouge. Connue dès l'Antiquité, la propolis entrait notamment dans la composition des baumes utilisés par les Egyptiens pour conserver les momies. Elle est aujourd'hui récoltée pour ses propriétés thérapeutiques. Sa composition, variable, peut comprendre jusqu'à 150 constituants différents. Mélange de résines, de cires végétales et de cire d'abeille, sa richesse en flavonoïdes (composés antioxydants) et en composés aromatiques (galangine, pinocambrine...) lui confère une action antibactérienne, tandis que ses huiles essentielles la dotent d'un léger effet anesthésiant. C'est pourquoi elle est utilisée dans les atteintes respiratoires, dermatologiques, et les infections de la région buccale. Attention ! La propolis dépend directement de l'écosystème de l'abeille. À défaut de trouver les plantes nécessaires à son élaboration, cette dernière utilisera des matériaux de substitution plus ou moins nocifs pour elle et pour la santé humaine (bitume, vernis, huiles minérales, etc.). Il faut donc veiller à choisir un produit de bonne qualité.

M.-N.D. - SCIENCES ET AVENIR HS N°175 > Juillet-Août > 2013 |