Des Êtres Presque Vivants |

Les Nouvelles Frontière de la Vie : Enquête chez les Presque-Vivants |

E.R. - SCIENCE & VIE N°1218 > Mars > 2019 |

Ils ont Créé des Êtres "Presque Vivants" |

Alors que les biologistes planchent toujours sur une définition de la vie, voici que des chimistes, des physiciens et des informaticiens créent à partir de rien des entités pas tout à fait vivantes, mais certainement pas inertes. De quoi s'agit-il alors ? Plongée dans le monde des "presque vivants", qui à lui seul, bouscule les frontières.

Alors que les biologistes planchent toujours sur une définition de la vie, voici que des chimistes, des physiciens et des informaticiens créent à partir de rien des entités pas tout à fait vivantes, mais certainement pas inertes. De quoi s'agit-il alors ? Plongée dans le monde des "presque vivants", qui à lui seul, bouscule les frontières.

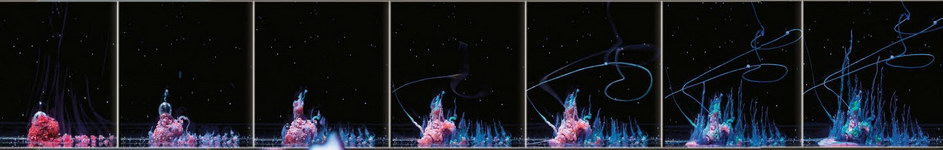

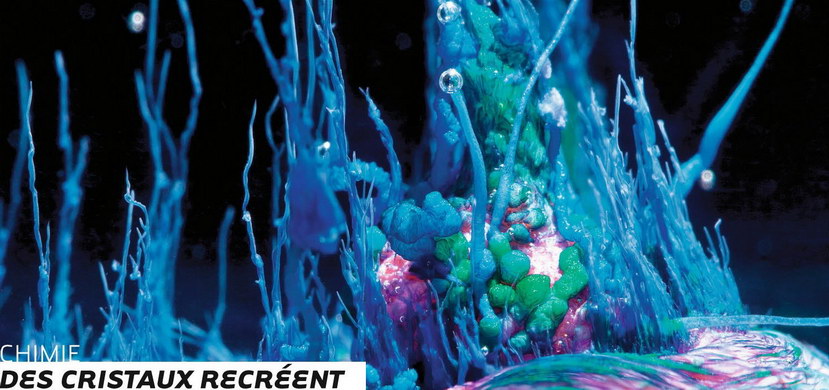

Des sels de cobalt (en rose) et de cuivre (en bleu) réagissent dans une solution, déployant des formes d'une fascinante complexité : si ce n'est pas la vie, la réaction chimique à l'ouvre dans ces 45 minutes de film y ressemble étrangement.

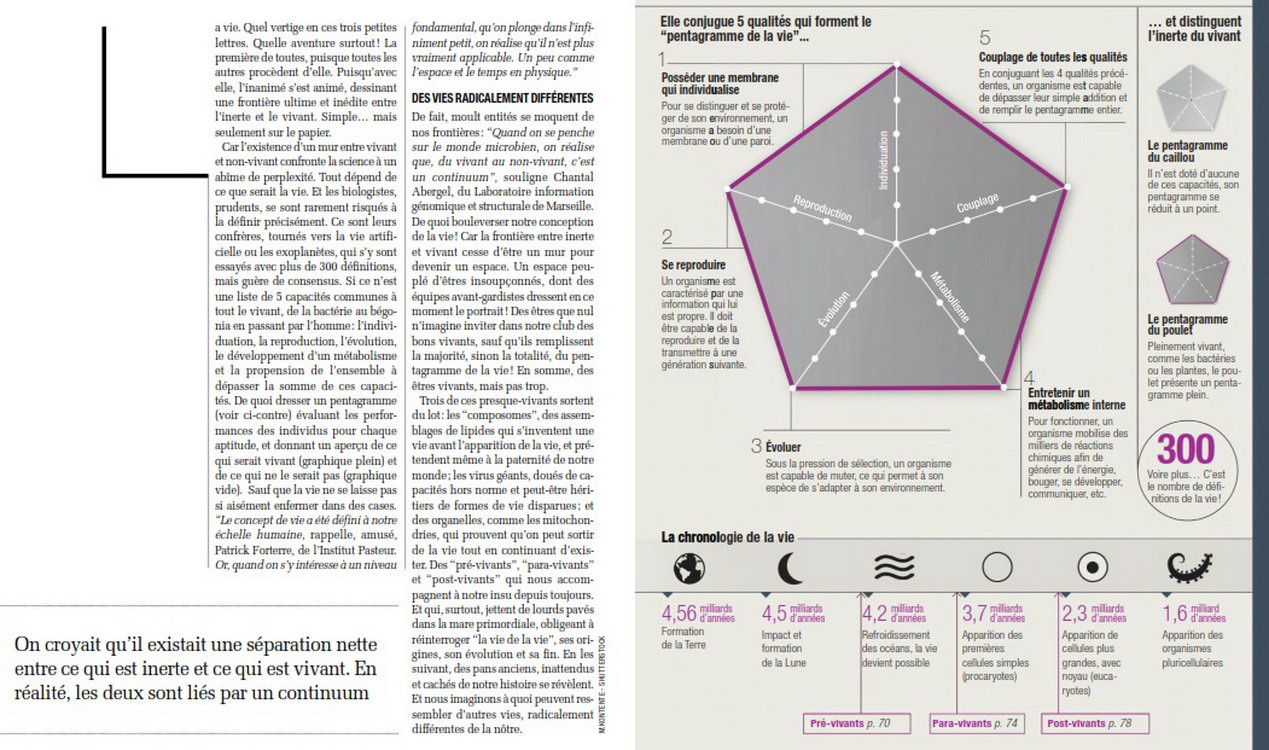

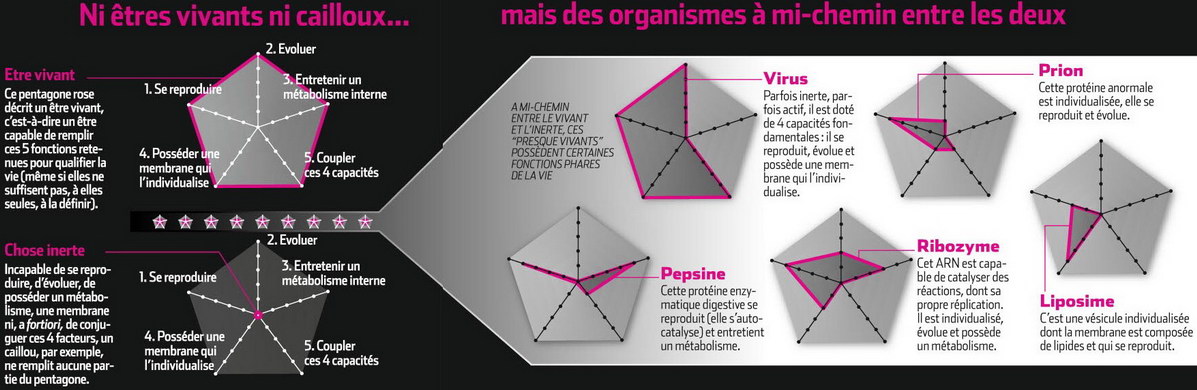

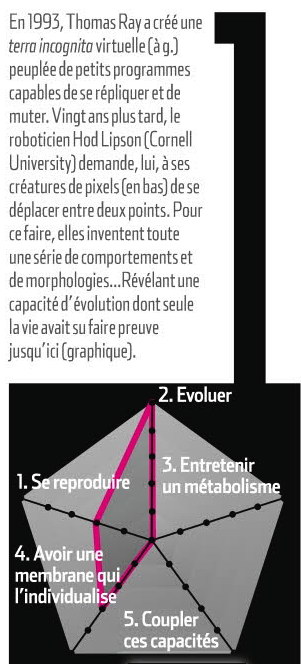

JARGON : Le biologiste Radu Popa a listé plus de 300 définitions de la vie, dont aucune ne fait l'unanimité. Ainsi, pour la Nasa, "la vie est un système chimique auto-entretenu qui obéit à l'évolution darwinienne". D'autres considèrent qu'un être vivant coche une liste de capacités (réplication, évolution...), quand le biologiste Tibor Ganti, inspirateur de nombreux travaux, estime, lui, que la vie est l'emboitement de systèmes membranaire, informatif et métabolique.

Curieusement, "ils" bougent. Se reproduisent. Mangent. Evoluent. Communiquent... La belle affaire, serait-on tenté de se dire. La première buse venue en fait autant. Mais qu'eux le fassent également stupéfie les chercheurs, malmènent les idées reçues. Parce que les promeneurs, les bavards et les gourmands dont il s'agit, sont à la fois bien plus et bien moins que le commun des mortels. À vrai dire, ils ne sont même pas du tout vivants : ce sont des cristaux qui se sont auto-assemblés, des programmes informatiques développés sur ordinateur, ou encore des ersatz archaïques de cellules nés sur des paillasses de laboratoire. Et pourtant, à leur façon, ces cobayes simplistes reproduisent une bonne partie de ce que nous faisons chaque jour. Ils posent ainsi, à leur insu, et pour le plus vif intérêt de ceux qui les créent et les manipulent, d'étranges questions sur ce qui sépare vraiment ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. Peut-être même vont-ils nous amener à changer ce que l'on croyait savoir de ce si abstrait et précieux concept, la vie - ne serait-ce qu'en commençant par montrer que, finalement, on n'en sait fichtre rien...

Aussi difficile que ce soit à admettre, ces résidus d'éprouvette ont en effet beaucoup à nous apprendre sur la vie. Un peu partout, des physiciens, des chimistes et des informaticiens se sont donc emparés expérimentalement de cette chasse gardée des biologistes. Ils n'essaient pas de recréer artificiellement ce que la nature a déjà fait : non, ils creusent ailleurs. Ces chercheurs développent des cristaux capables de se nourrir d'énergie pour bouger, changer de forme. Ils inventent de nouveaux types de cellules à partir de composants de base différents de ceux que la nature emploie partout. Ils élaborent des programmes informatiques qui apprennent tout seuls à se déplacer, évoluer dans leur monde virtuel, etc. Autant "d'organismes" qu'on ne peut pas dire vivants ; mais qui ne sont pas inertes non plus ! Qui sont-ils, alors ? Où les ranger ? En créant ainsi des organismes inédits à partir de rien, en choisissant d'oublier 3 milliards d'années d'évolution, ce sont les frontières du vivant que déplacent les chercheurs, dévoilant ce faisant une zone dont nul ne semblait se préoccuper et qui, coincée entre l'inerte et le vivant, n'avait jusqu'ici pas droit de cité : le monde inconnu des "presque vivants"...

UNE GIGANTESQUE "ZONE GRISE" INEXPLORÉE

UNE GIGANTESQUE "ZONE GRISE" INEXPLORÉE

Hérésie ? Evidemment, entre un caillou et un panda, on n'hésite pas pour dire ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. La chose n'est toutefois pas toujours aussi claire. Elle l'est même de moins en moins. "Dans la nature, on découvre de plus en plus d'entités qu'on ne sait pas où situer par rapport à cette barrière, constate Christophe Malaterre, philosophe des sciences spécialisé dans l'origine de la vie à l'université du Québec à Montréal (Canada). On a l'intuition qu'elles ne sont pas vivantes, alors qu'elles en ont pourtant plusieurs capacités. Elles sont à la périphérie du vivant, et parfois avec un tel degré de complexité que cela interroge"...

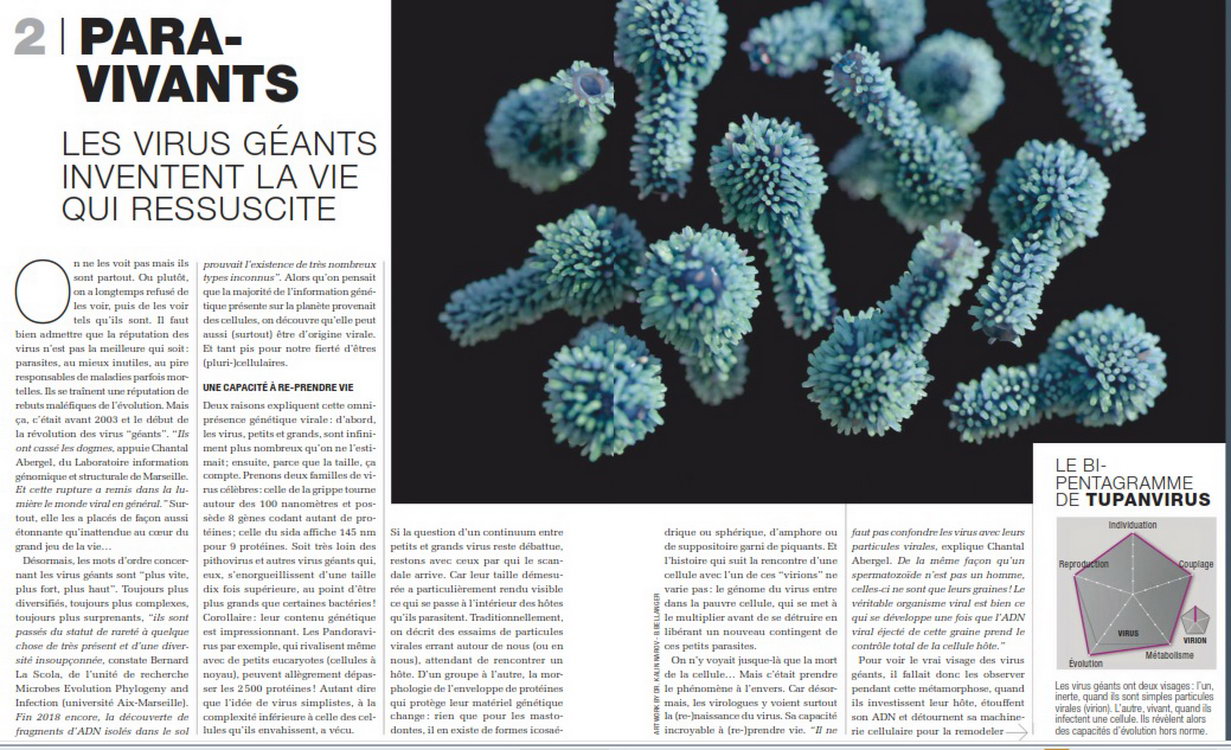

Les virus ont été les premiers à poser cette question : parfois inertes, parfois actifs, faut-il les greffer sur le grand arbre de la vie ? Le dilemme s'est accru avec la découverte des virus géants, il y a moins d'une dizaine d'années. Plus gros, dotés de plus de gènes que certaines bactéties et disposant de fonctionnalités qu'on jugeait propres au vivant, ils se sont instantanément érigés en figures de proue des oubliés du club trop fermé de la vie. Et ils ne sont pas les seuls. Comment considérer les "prions", ces protéines anormales, capables de transmettre leur difformité de proche en proche aux protéines voisines ? Et que faire des ARN autorépliquants ou des protéines qui interagissent pour se répliquer entre elles ? Ces créatures ne présentent-elles pas des caractéristiques qu'on croyait propres à notre caste ? "C'est comme s'il y avait une 'zone grise' formant une transition entre la non-vie et la vie, et non une frontière franche", pointe Christophe Malaterre. Une "zone grise" naturelle aussi gigantesque qu'inexplorée, où co-existeraient des légions de "presque vivants" d'une diversité encore inimaginable.

Pour appréhender l'ampleur de ce monde insoupçonné, il faut remonter près de 4 milliards d'années en arrière... aux origines de la vie. Impossible de savoir comment s'est déroulé ce "moment clé", mais une chose est sûre : ce ne fut justement pas "un moment" ! L'expression laisse en effet penser à un événement brutal, avec un jour des molécules inertes et, le lendemain, un organisme ayant franchi "le pas" : le premier être vivant, dont le destin serait de devenir l'ancêtre commun de tout ce qui peuple la planète... Dans les faits, autant qu'on puisse en juger sans fossile ni preuve moléculaire, cette "apparition subite" s'est jouée sur plusieurs millions d'années, avec le franchissement désordonné d'une foultitude de paliers évolutifs. "La vie est le résultat d'une succession de systèmes organiques pas encore vraiment vivants... mais plus vraiment non-vivants non plus", précise Christophe Malaterre. Au fil des changements dans leur environnement, des systèmes organiques pas encore "vraiment" vivants ont ainsi développé, chacun de leur côté, des aptitudes caractéristiques du vivant "classique" (grandir, se nourrir, se diviser...), jusqu'à la dynamique de l'évolution naturelle, qui ne serait plus l'apanage de la biologie : "L'évolution darwinienne pourrait n'être qu'un cas particulier de ce qui s'observe déjà dans les systèmes physico-chimiques : chacun à son niveau et à sa façon se réplique, mute, sélectionne..., souligne Addy Pross, chimiste à l'université Ben-Gourion (Israël). Cela suggère qu'évolutions chimique et biologique sont un même processus continu". Toutes ces petites choses primitives se sont ensuite croisées, partageant les mécanismes acquis et contribuant à l'apparition d'entités toujours moins inertes et toujours plus vivantes. Ces primitifs "presque vivants" ont donc joué un rôle clé dans l'apparition de la vie : ils étaient là en premier !

UNE INCROYABLE VARIÉTÉ DE CRÉATURES

Mais alors, où placer une barrière dans ce grand continuum où chacun finit par devoir quelque chose à tout le monde ? "Il est tentant de tirer la ligne qui sépare vivants et non-vivants, constate le prix Nobel de physiologie Jack Szostak. Mais elle sera forcément arbitraire". Personne ne place le curseur au même endroit... Plonger dans le monde des "presque vivants" permet de changer de perspective et de se dire que la question est peut-être mal posée : plutôt que de chercher à tracer une ligne, ne vaudrait-il pas mieux oublier, tout simplement, l'idée d'une frontière stricte ?

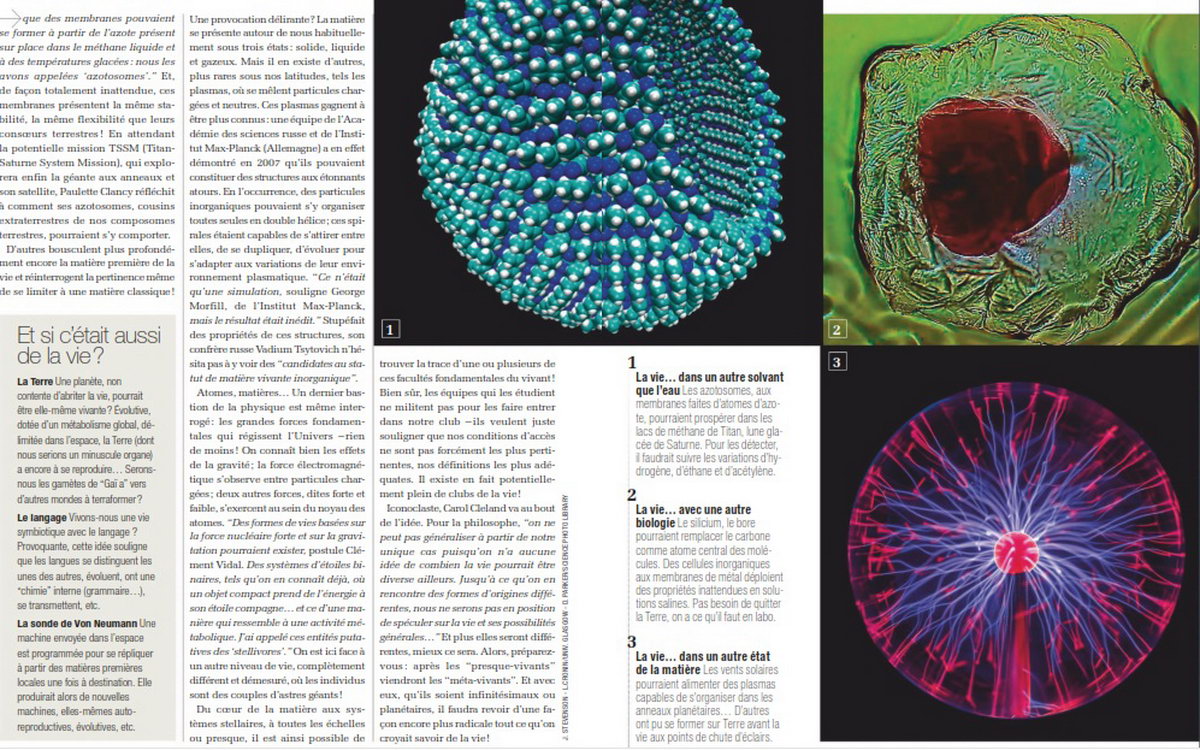

On l'a vu, bien des facultés longtemps perçues comme emblématiques de la vie sont en fait apparues avant elle, inventées par l'un on l'autre ancêtre de l'ancêtre commun du vivant. Toutes ensembles, ces créatures d'avant la vie dessinent une vaste zone où se glissent tous les inclassables d'aujourd'hui : virus, prions, etc. Aussi différents soient-ils, ils sont réunis par le fait de posséder une ou plusieurs capacités phares de la vie. Christophe Malaterre en a retenu 5 : réplication, variation, métabolisme, isolement de son environnement ainsi que le couplage des 4. Toute chose, vivante on non, peut alors être représentée dans une sorte de pentagone à partir de ses performances pour ces 5 caractéristiques. Un humain ou une bactérie rempliront ainsi fièrement leur pentagone. Quand un caillou se réduira à une figure écrasée sur elle-même : un simple point. Entre les deux apparaît toute la variété des presque vivants aux "signatures de vie" protéiformes. Des presque vivants qui détiennent des réponses aux grandes questions sur la vie, son origine et son evolution.

À travers une incroyable variété d'expériences, ce sont ces questions que posent les étranges entités qui apparaissent aujourd'hui dans les laboratoires. D'où l'intérêt de regarder ces cristaux ou ces amas de pixels presque en train de naître. Ou plutôt en train de "presque naître".

E.R. - SCIENCE & VIE N°1157 > Février > 2014 |

Chimie : Des Cristaux recréent les Mouvements de la Vie |

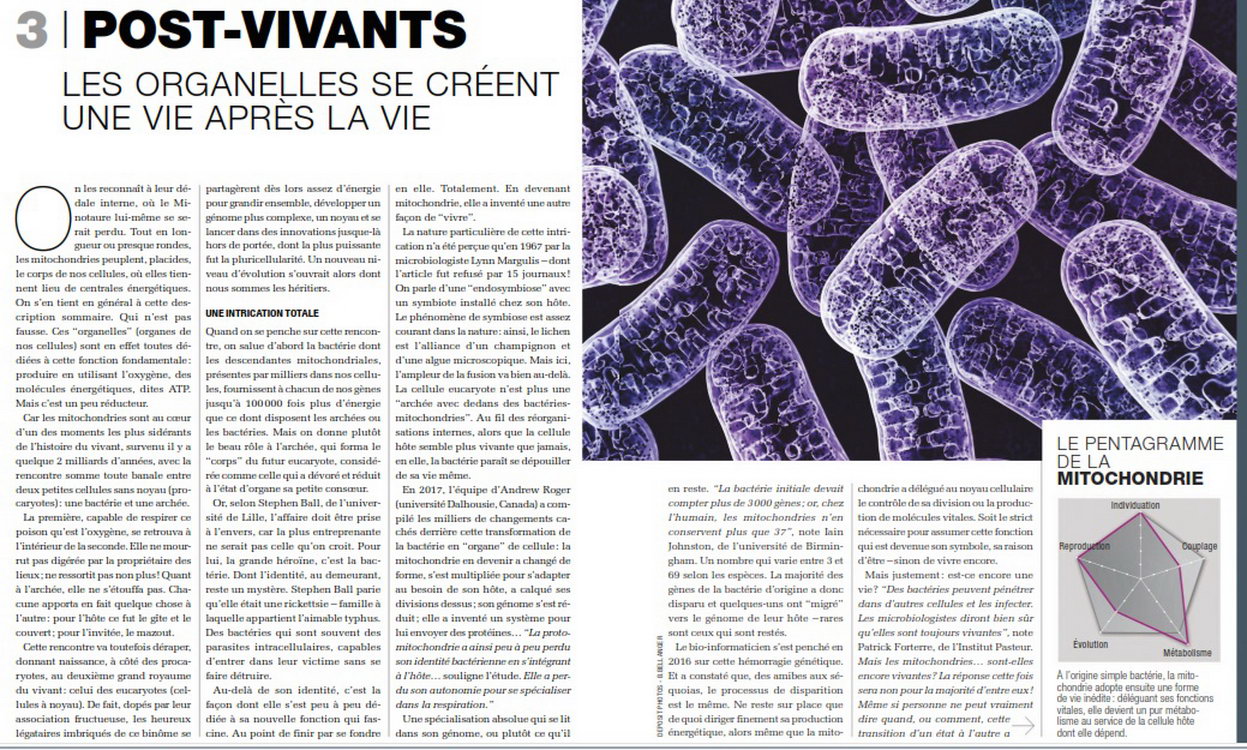

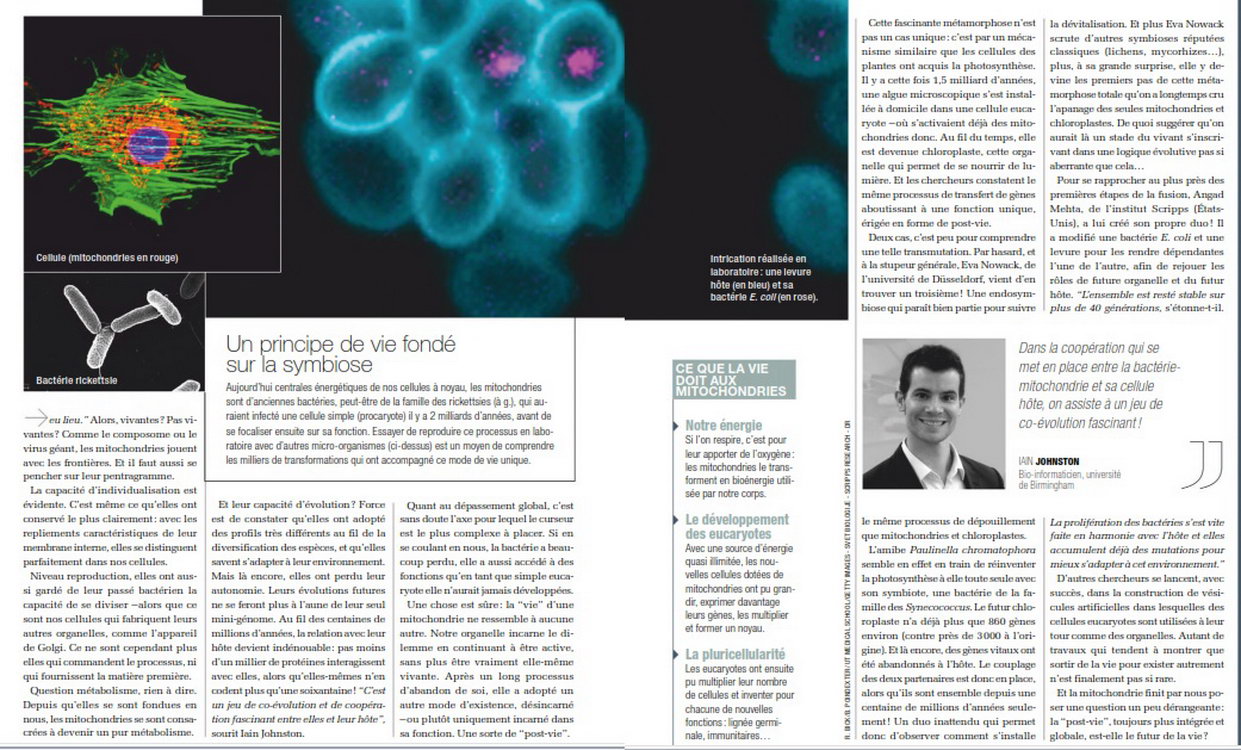

Un paysage de structures torturées aux couleurs chatoyantes, de grosses cellules semi-transparentes, des formes douces qui s'entre-croisent subtilement... ou une plaine grise sur laquelle de petites particules, profitant de la lumière bleue, se regroupent en hâte et se déplacent en un cortège bien organisé.

Un paysage de structures torturées aux couleurs chatoyantes, de grosses cellules semi-transparentes, des formes douces qui s'entre-croisent subtilement... ou une plaine grise sur laquelle de petites particules, profitant de la lumière bleue, se regroupent en hâte et se déplacent en un cortège bien organisé.

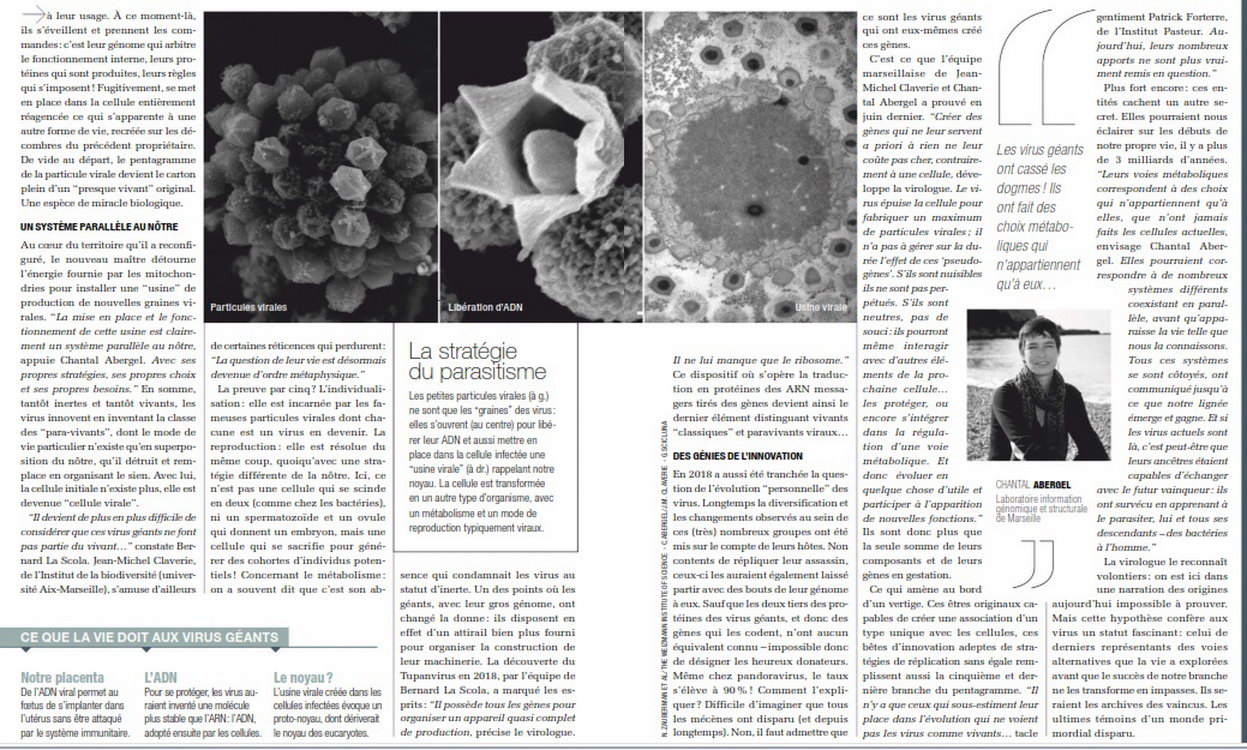

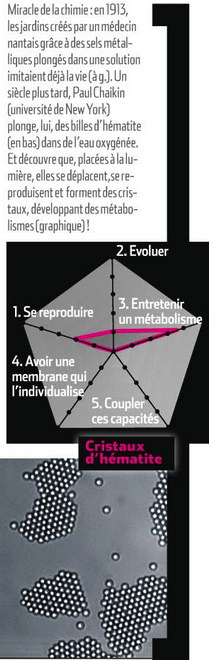

On voudrait y voir des coraux, d'hallucinants champignons, des colonies de bactéries, tant tout ceci est complexe et réagit finement à l'environnement. En réalité, rien n'est vivant - en tout cas, pas à 100 % ! Mais l'erreur est comprehensible : bien des scientifiques s'y sont d'ailleurs laissé prendre tant l'imitation est troublante. Il y a un siècle, Stéphane Leduc, de l'Ecole de médecine de Nantes, fut ainsi bluffé par les formes étonnantes qu'il créait au gré de ses expériences. L'objectif de ce médecin fasciné par le mystère de l'apparition de la vie ? Rejouer dans ses éprouvettes les premiers pas de la vie par la chimie. Expérimentateur virtuose, il mêlait des sels métalliques (fer, cobalt, cuivre...) dans des solutions et observait avec intérêt les "jardins" que les miracles de la chimie y faisaient naître. Entre 1905 et 1913, leur succès fut international tant les "rameaux bourgeonnants", les "algues" et autres "amibes" qui apparaissaient semblaient réels, "vivants"... Puis l'engouement passa, on comprit qu'il n'y avait rien de vivant dans ces forêts minérales et on en vint à les regarder d'un peu haut, oubliant, comme le rappela, en 2004, la philosophe des sciences américaine Evelyn Fox Keller que ces modèles "démontraient que des formes complexes pouvaient être engendrées par des processus chimiques et physiques bien identifiés". Pas de souffle vital dans ces concrétions, mais de simples phénomènes de précipitation, d'osmose...

Ici, rien de biologique : Jusqu'où de tels phénomènes physicochimiques peuvent-ils reproduire des comportements vivants ? C'est la question que se posent toujours les chercheurs, et qu'explore Paul Chaikin, au départernent de physique de l'université de New York, où travaille également Jérémie Palacci. Leur publication, en février 2013 dans Science, a fait beaucoup de bruit. Et pour cause : elle mettait en scène des cristaux... "vivants" ! Ils se déplaçaient, s'assemblaient, se divisaient... "Evidemment, le terme est un peu provocateur car ils ne le sont pas, sourit le jeune physicien. Mais quand on les regarde, on a cette impression de vie... Si on ne dit pas à quoi on a affaire, impossible de le deviner". Ces cristaux résultent du regroupement de particules de 2 µm, elles-mêmes simples cubes d'hématite enrobés de polymère placés dans une solution d'eau oxygénée. Rien de très biologique, donc. La surprise vint en plaçant une de ces petites billes sous de la lumière bleue : elle s'est déplacée, seule, en se "nourrissant" de l'énergie libérée par la dégradation de l'eau oxygénée. "On a réessayé avec plus de particules, se rappelle Jérémie Palacci. Quand on a allumé, elles ont tout de suite formé des cristaux. Quand on a éteint, tout s'est arrêté. On n'avait aucune idée de ce qu'il s'était passé, mais on savait qu'on avait mis le doigt sur quelque chose... On a mis un an à comprendre quoi".

Là encore, des "presque vivants" aux impressionnants jeux de gradients de concentration, de charges, d'osmose venant titiller la vie sur son terrain : physique et chimie pures suffisent en effet à recréer à la fois du mouvement, un semblant de métabolisme avec l'utilisation de l'énergie ambiante par les particules ; sans compter que les cristaux formés sont capables de "s'autoréparer" en cas de collision, ou de "cicatriser" pour retrouver une forme parfaite. Et les chercheurs ne comptent pas s'arrêter là. Paul Chaikin développe actuellement des cristaux doués d'autoréplication... "La grande question est : jusqu'à quel point peut-on concurrencer la biologie ?, pointe Jérémie Palacci. Physique et chimie peuvent apporter beaucoup, par exemple en permettant de mesurer et de distinguer ce qui est 'actif' de ce qui est 'vivant' - et ainsi mieux cerner le moment où, dans un système jusque-ici simplement actif, il se passe le truc en plus qui pourrait être au cour de ce qui fait la vie".

E.R. - SCIENCE & VIE N°1157 > Février > 2014 |

Biologie : Des Proto-Cellules tutoient les Origines du Vivant |

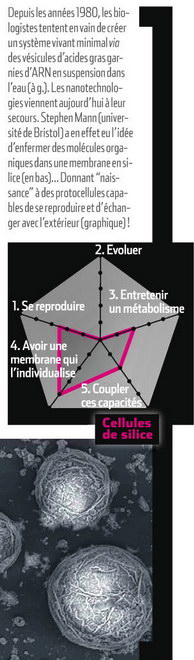

Il faut un microscope pour voir ces curieuses vésicules arrondies, parfois vides, parfois non, en suspension dans l'eau.

Il faut un microscope pour voir ces curieuses vésicules arrondies, parfois vides, parfois non, en suspension dans l'eau.

Dans la course que se livrent des dizaines de grands laboratoires, d'Harvard à l'Institut de Santa Fé (États-Unis), pour créer le premier système vivant minimal, elles sont le Graal des biologistes : des entités plus simples et plus primitives que les cellules actuelles, des "protocellules" en somme... une "presque vie" à la fois semblable et différente de la nôtre. Pour réussir, les chercheurs expérimentent différentes molécules capables de former une membrane (comme des acides gras se regroupant d'eux-mêmes dans l'eau) et de porter une information (par exemple, un acide nucléique). Objectif : obtenir un système qui ne soit ni hermétique ni inerte... Or, malgré les efforts, la protocellule parfaite n'a pas encore été réalisée, qui serait capable de se maintenir et de se répliquer seule, de muter pour peu à peu donner une autre vie. Née dans les années 1980, la discipline est encore jeune. Elle pourrait pourtant bientôt toucher au but grâce à la détermination et à l'imagination des chercheurs.

Ainsi, le biologiste Jack Szostak, de l'université Harvard, se fixe depuis une dizaine d'années un objectif pour le moins ambitieux : "Je veux définir si un ou plusieurs chemins peuvent mener de la simpie chimie aux éléments constitutifs de la vie, jusqu'à la formation de cellules primitives". Avec un même jeu de molécules organiques de base, la vie aurait-elle pu naître sous une forme légèrement différente ? Cette transition de la matière inerte au vivant peut-elle être rejouée autrement de nos jours ? Le chercheur, prix Nobel de physiologie en 2009 pour de précédents travaux sur les chromosomes, en est convaincu après seulement 8 années passées à explorer les possibilités de ses vésicules d'acides gras garnies d'ARN. À chacune de ses publications, il dote ses vésicules de nouvelles capacités et se rapproche de "la" protocellule... En 2005, il prouve que la simple présence d'ARN favorise la croissance de la membrane qui l'entoure par la pression interne qu'il génère.

Pour se détendre, la membrane attire les acides gras alentour : se crée ainsi naturellement une compétition entre vésicules, celles possédant un ARN interne et les autres, pour grandir plus vite. En 2009, il montre qu'arrivée à une certaine taille, une vésicule se scincle d'elle-même ! Elle s'étire en filaments qui finissent, fragilisés, par se séparer pour des raisons purement mécaniques : le volume interne ne grossissant pas aussi vite que la membrane. En novembre 2013, "pour la première fois, nous avons permis la copie de l'ARN à l'intérieur de nos vésicules, s'enthousiasme le biologiste. C'est un grand pas, parce qu'il nous permet enfin d'étudier et d'améliorer ce processus de réplication de l'information"...

Un jeu de construction : Croissance, division, reproduction... Autant de fonctions incontournables acquises une par une par ces protocellules en devenir. Pour les chercheurs qui, comme Jack Szostak, s'intéressent à l'origine de la vie, chaque avancée éclaire ce qui a pu se produire il y a plus de 4 milliards d'années sur notre Terre... Ou ce qui pourrait se produire ailleurs. La biologie est pour eux un jeu de construction interactif géant, dont les mêmes pièces doivent permettre de parvenir, de plusieurs façons différentes, à un même résultat : la vie.

Des laboratoires poussent l'idée encore plus loin ! Pourquoi se limiter aux molécules organiques ? Le chimiste Stephen Mann, de l'université de Bristol, est fasciné par les propriétés des nanoparticules de silice, et c'est elles qu'il utilise pour les membranes de ses vésicules : "Nous avons ainsi pu créer des protocellules artificielles, mêlant composés organiques (ADN, ARN pour l'information) et inorganiques (silice). Leur potentiel est considérable", souligne le chimiste. Qui a déjà montré qu'elles peuvent abriter des réactions biologiques complexes, autoriser les échanges intérieur/extérieur... En biologie synthétique, en nanotechnologie, ce sont autant de pas vers l'élaboration de matériaux "intelligents", "vivants" - qui interrogent aussi sur la capacité de la vie à émerger, peut-être, à partir de tout.

E.R. - SCIENCE & VIE N°1157 > Février > 2014 |

Informatique : Des Programmes réinventent l'Évolution |

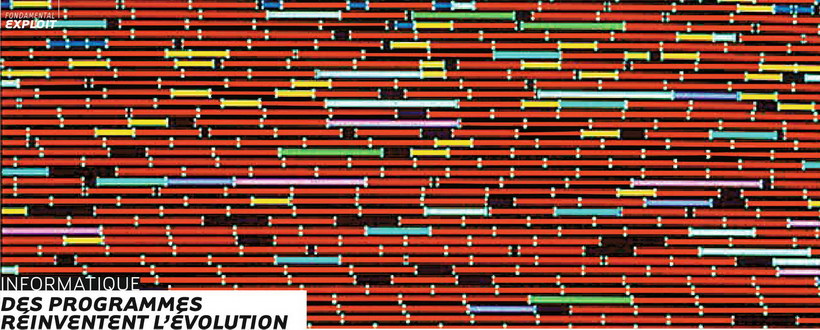

Difficile d'être subjugué par un agglomérat de barres multicolores sur un écran d'ordinateur... Et pourtant, dans les années 1990, ce patchwork baptisé "Tierra" a stupéfié les scientifiques, des biologistes aux informaticiens..

Difficile d'être subjugué par un agglomérat de barres multicolores sur un écran d'ordinateur... Et pourtant, dans les années 1990, ce patchwork baptisé "Tierra" a stupéfié les scientifiques, des biologistes aux informaticiens..

Derrière cette expérience, un homme : Thomas Ray. Spécialiste d'écologie tropicale, il a créé une terra incognita virtuelle où chaque barre est un "tierran", c'est-à-dire un "organisme digital" sous la forme d'un petit programme de 80 lignes de code, capable uniquement de se répliquer et de muter de façon aléatoire.  "Les tierrans sont soumis à la physique et à la chimie qui gouvernent les bits de la mémoire et les bytes de l'unité centrale de l'ordinateur, expliquait Thomas Ray. La logique et les règles du système d'exploitation sont comme des 'lois naturelles' qui dictent leurs comportements". À la clé ? Un monde qui évolue seul, si radicalement nouveau que le chercheur mit 2 ans à le comprendre. "J'étais de retour dans la jungle, note-t-il, une jungle digitale. Une incroyable ménagerie s'y révélait sous l'effet de l'évolution... Les tierrans développèrent peu à peu des comportements et des tactiques analogues à ceux que l'on trouve dans le monde vivant... La "vie" et la "mort" de populations numériques se jouaient à l'écran ! Thomas Ray avait créé de placides organismes digitaux (en rouge) ; des parasites (en jaune) apparurent, qui détournaient leur séquence de réplication à leur profit. Puis des hôtes développèrent une immunité (en bieu), à son tour contournée par les parasites. Certains hôtes sont ensuite devenus des hyperparasites, capables d'utiliser les parasites pour leur propre réplication. Ils devinrent les maîtres de Tierra. Seuls au monde, ils se mirent alors à coopérer, tentèrent une forme archaïque de sexe...

"Les tierrans sont soumis à la physique et à la chimie qui gouvernent les bits de la mémoire et les bytes de l'unité centrale de l'ordinateur, expliquait Thomas Ray. La logique et les règles du système d'exploitation sont comme des 'lois naturelles' qui dictent leurs comportements". À la clé ? Un monde qui évolue seul, si radicalement nouveau que le chercheur mit 2 ans à le comprendre. "J'étais de retour dans la jungle, note-t-il, une jungle digitale. Une incroyable ménagerie s'y révélait sous l'effet de l'évolution... Les tierrans développèrent peu à peu des comportements et des tactiques analogues à ceux que l'on trouve dans le monde vivant... La "vie" et la "mort" de populations numériques se jouaient à l'écran ! Thomas Ray avait créé de placides organismes digitaux (en rouge) ; des parasites (en jaune) apparurent, qui détournaient leur séquence de réplication à leur profit. Puis des hôtes développèrent une immunité (en bieu), à son tour contournée par les parasites. Certains hôtes sont ensuite devenus des hyperparasites, capables d'utiliser les parasites pour leur propre réplication. Ils devinrent les maîtres de Tierra. Seuls au monde, ils se mirent alors à coopérer, tentèrent une forme archaïque de sexe...

Une complexité inédite : Ces travaux, publiés en 1993 sous le titre "Comment j'ai créé la vie dans un univers virtuel", se plaçaient dans la droite ligne des propos de Christopher Langton, un jeune informaticien qui annonçait en 1986 : "Le but ultime de la vie artificielle sera de créer la 'vie' dans un autre support, idéalement un virtuel où l'essence de la vie a été débarrassée des détails de sa mise en ouvre. Nous aimerions construire des modèles qui soient si semblables au vivant qu'ils cesseraient d'être des simulations de la vie pour en devenir des exemples... Ce fut l'acte de naissance de la vie artificielle comme discipline scientifique. Et la barre était placée très haut. Trop ? Malgré son intérêt, Tierra fut abandonnée faute de pouvoir s'agrandir ; d'autres travaux prometteurs, comme les automates cellulaires, trouvèrent ensuite leurs limites. Mais loin de mourir, la vie artificielle entama une mue, essaimant en chimie, neurologie et biologie moléculaire, où ses concepts devinrent des outils incontournables pour modéliser le vivant, étudier expérimentaiement les effets de l'évolution... Elle s'imposa dans la compréhension de la vie biologique et de ses fonctions, tout en butant depuis 20 ans sur l'infinie complexité des formes et des comporternents du vivant.

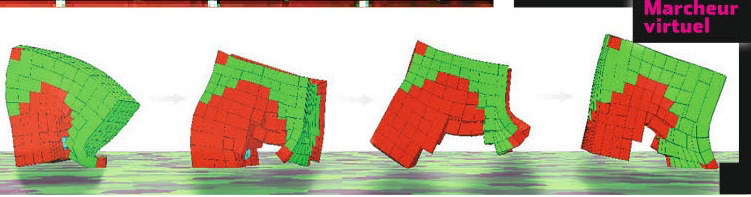

Une limite bientôt franchie ? C'est ce qu'espère l'équipe de Hod Lipson, du Creative Machine Lab de la Cornell University (New York). Ce roboticien développe des créatures digitales constituées de pixels de couleur simulant des matériaux plus ou moins durs (os ou muscles numériques). Son but ? Voir ce qu'elles peuvent "inventer" en jouant sur leur composition en pixels afin de remplir un objectif unique : se déplacer d'un point A vers un point B pour survivre. Idée simple, et résultats bluffants ! Ses créatures sont en effet capables de s'adapter aux changements de leur environnement, de développer divers comportements et morphologies. Pour se déplacer, elles ont ainsi inventé plus d'une dizaine de techniques, parfois connues, parfois radicalement innovantes : marche, reptation, saut, utilisation de béquilles ou de trompe... Une complexité inédite que seul le vivant avait jusqu'ici su générer. "Elles ont évolué de façon si inattendue et diversifiée que nous avons été stupéfaits, résume Nicholas Cheney, qui a mené cette expérience publiée en 2013. Nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller. Selon moi, aussi loin que l'évolution biologique, et devenir un processus sans fin".

Évolution, réplication, locomotion, mémorisation, communication... Autant de fonctions emblématiques du vivant revisitées in silico, que la vie artificielle, à sa façon, devient capable de recréer. Entrer dans le détail de ces fonctions clés, c'est autant de pas vers leur compréhension, l'appréhension de leurs limites et de leur importance dans la définition du vivant. Une définition qui n'est certes pas fixée, mais dont la liste de ses fonctions reste la meilleure approximation. "La vie artificielle pousse cette logique à l'extrême : les matériaux ont dispuru, ne restent que les fonctions", constate le bio-informaticien Hugues Bersini. Quand des programmes se les seront toutes appropriées, quelle différence subsistera-t-il entre l'artificiel et le naturel ?

SCIENCE & VIE N°1157 > Février > 2014 |