De la Faune et de la Flore en Nous |

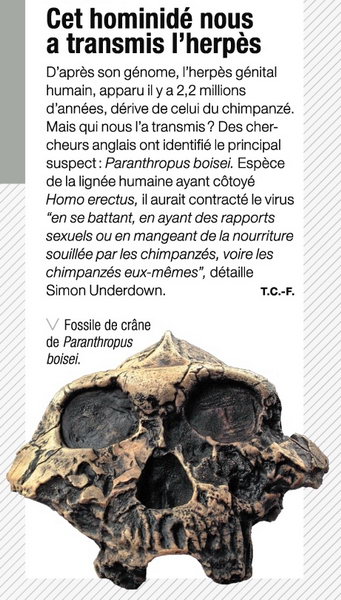

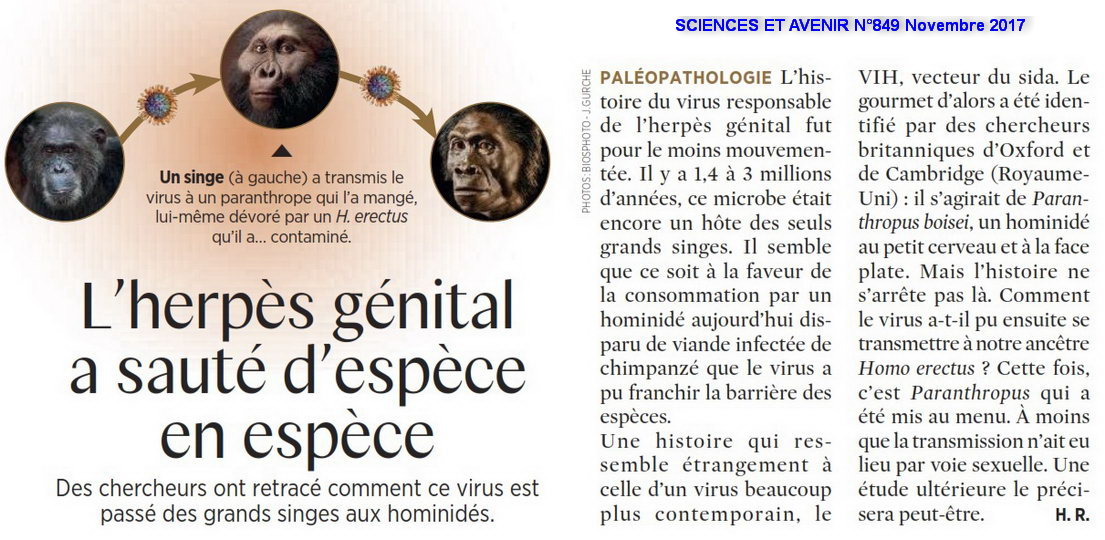

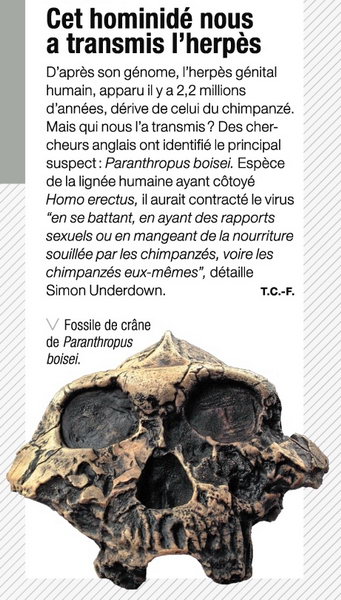

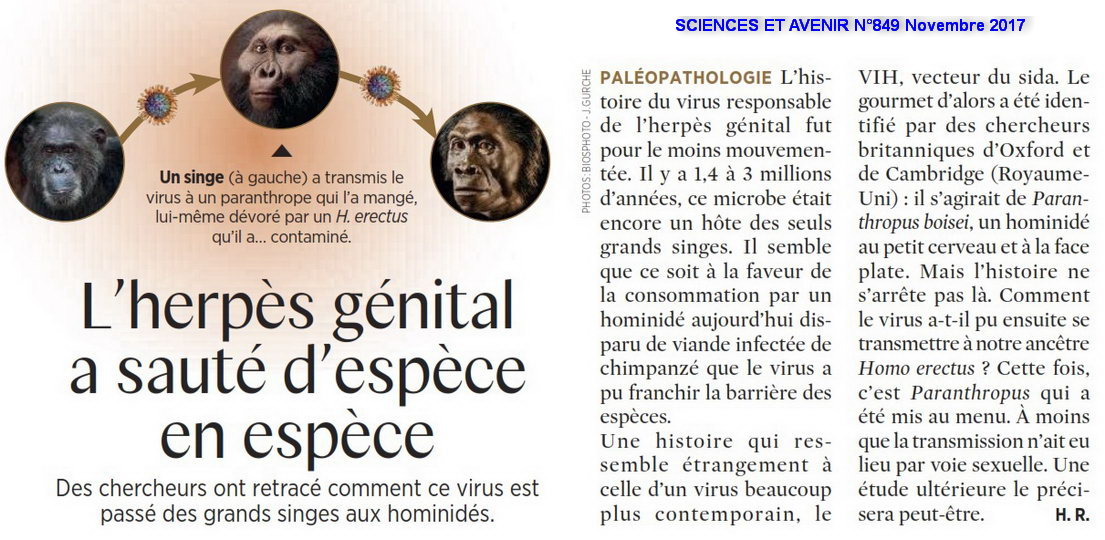

Cet Hominidé nous a Transmis l'Herpès |

T.C.-F. - SCIENCE & VIE N°1204 > Janvier > 2018

et SCIENCES ET AVENIR N°849 > Novembre > 2017 |

|

145 Gènes parmi nos 20 000 |

C'est parmi nos 20 000 gènes, le nombre de ceux qui nous viendraient, non pas de nos ancêtres humains, mais de bactéries, champignons, plantes et autres protistes via des transferts dits "horizontaux" !

Arrivés dans notre ADN ces 50 derniers millions d'années, ces gènes (dont le nombre est sans doute sous-estimé) interviennent dans le métabolisme des acides aminés et des lipides, notre système immunitaire...

E.R. - SCIENCE & VIE N°1172 > Mai > 2015 |

|

Il y a Peut-être de la Faune et de la Flore en Nous |

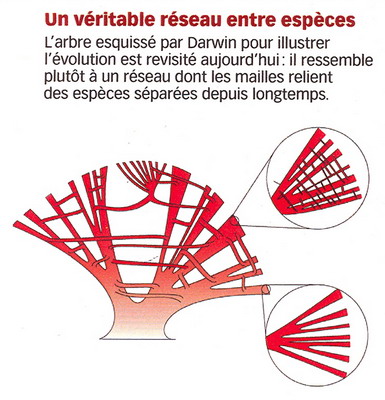

Darwin, au milieu du XXè siècle, et la génétique moléculaire, à partir des années 1950, ont posé les fondements de la phylogénie moderne. Son but ? Définir la place de chaque espèce au sein de "l'arbre du vivant". Mais la découverte, ces vingt demières années, de nombreux événements de transfert d'ADN entre espèces bouleverse cette classification. La définition même de la notion d'espèce est désormais reconsidérée.

"Il a le nez de son père", "elle a les yeux de sa mère"... Ces remarques que nous inspirent les nouveau-nés s'appuient sur une "loi" biologique bien connue : chaque enfant hérite de l'ADN de ses géniteurs. Et pourtant, dans certains cas, aussi incroyable que cela paraisse, de l'ADN peut en effet être transféré entre deux individus qui ne se sont jamais rencontrés et, plus étonnant encore, qui n'appartiennent pas à la même espèce ! Ce phénomène, baptisé transfert horizontal, par opposition à la transmission verticale d'ADN des parents aux enfants, aurait joué un rôle important dans l'évolution du vivant. Car, lorsqu'il se produit entre des organismes d'espèces différentes, la séquence d'ADN transférée peut conférer à l'individu receveur un nouveau caractère avantageux, qui va ensuite se propager dans l'espèce par le jeu de la sélection naturelle.

Mis en évidence en 1959 chez des espèces bactériennes ayant échangé des gènes de résistance aux antibiotiques, ce phénomène a longtemps été considéré comme marginal. Or, les biologistes découvrent aujourd'hui qu'il est bien plus répandu qu'ils ne le pensaient. D'un singe des Philippines à un lézard des Caraïbes, des chercheurs américains ont en effet découvert les signes d'anciens transferts d'ADN chez une dizaine d'espèces animales présentes sur différents continents. La plupart des espèces, qu'il s'agisse de bactéries, de plantes ou d'animaux, ont ainsi probablement échangé de l'ADN au cours de leur histoire. A tel point que certains biologistes n'hésitent pas à remettre en question l'arbre du vivant esquissé par Darwin, aussi appelé "arbre phylogénétique", qui illustre l'évolution et la parenté des espèces.

COMPARER LES GÉNOMES

Car si le naturaliste utilisait des données morphologiques pour déterminer le lien de parenté entre les espèces, les scientifiques s'appuient aujourd'hui sur des comparaisons de séquences de gènes pour établir cette phylogénie. Et plus ces séquences sont similaires entre deux espèces, plus ces dernières ont de probabilité  d'avoir un fort lien de parenté. Simple et efficace.

d'avoir un fort lien de parenté. Simple et efficace.

Sauf que dans les années 1990, la vague de séquençage de génomes de bactéries d'espèces distinctes révèle que ces dernières ont échangé un très grand nombre de gènes au cours de leur évolution. Or, la comparaison des séquences de ces gènes n'indique pas le lien de parenté entre ces espèces, comme le pensalient les scientifiques. Elle indique la période où chaque gène a été transféré. Voilà qui complique le travail de classification des espèces, au point d'en faire un vrai casse-tête...

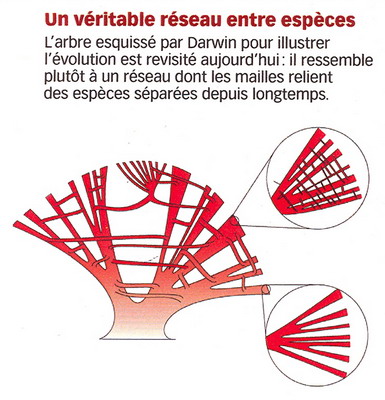

Pour William Ford Doolittle, chercheur à l'université Dalhousie, au Canada, "vouloir construire un arbre du vivant pour les bactéries n'a pas de sens". Sa forme implique en effet que les espèces, représentées par des branches, ne se croisent jamais, ce qui ne rend aucun compte de la fréquence élevée des échanges d'ADN entre elles. William Doolittle propose donc de construire un "réseau du vivant (->)", les différentes espèces étant alors reliées en plusieurs endroits, correspondant aux différents événements de transfert de gènes.

Si cette théorie bouleverse la classification des bactéries, aucun spécialiste ne semble en revanche remettre en question celle des organismes complexes. Une barrière biologique limite en effet le transfert d'ADN chez ces derniers : "La séquence d'ADN candidate au transfert doit ici atteindre les cellules sexuelles, séparées des autres types cellulaires, pour pouvoir être ensuite transmise à la descendance", explique Charles Kurland, du département d'écologie microbienne de l'université de Lund, en Suède. La probabilité qu'un tel événement se produise est très faible. Ainsi, en une quinzaine d'années, seuls quelques cas ont été découverts chez des insectes, des poissons ou des plantes. C'était avant que des découvertes inattendues, en 2008 et 2010, ne relancent le débat.

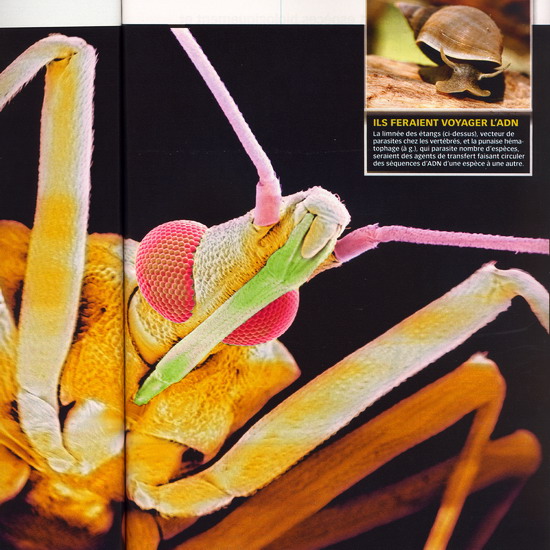

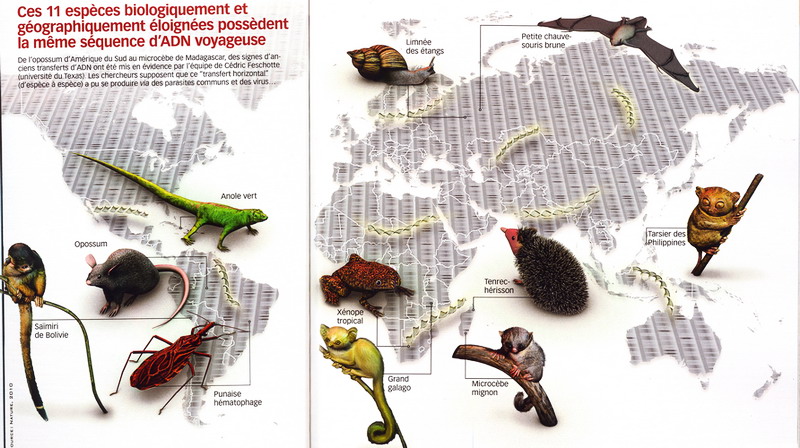

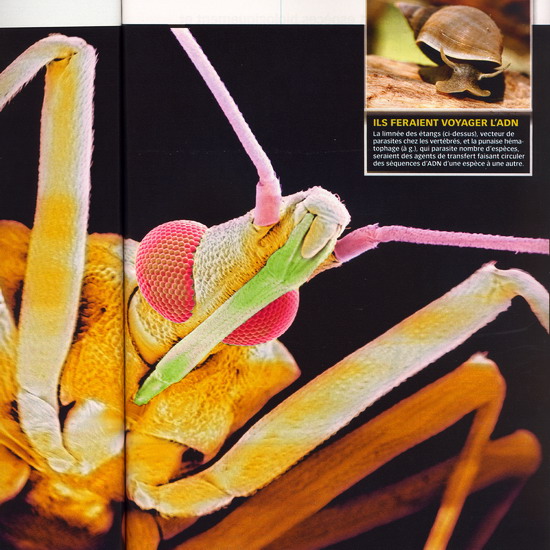

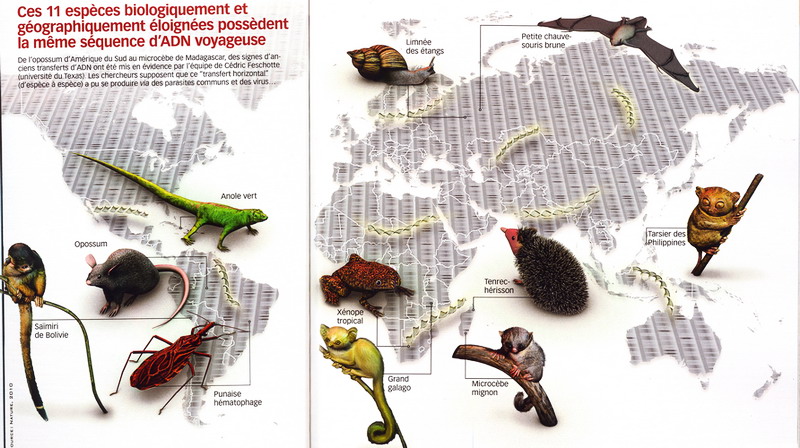

L'équipe de Cédric Feschotte, à l'université du Texas à Arlington, a en effet mis en évidence des signes d'anciens transferts d'ADN chez pas moins de onze espèces animales, éloignées à la fois biologiquement et géographiquement (->). Du lémurien de Madagascar à l'opossum d'Amérique du Sud, en passant par une chauve-souris eurasienne, de l'ADN aurait donc non seulement traversé les barrières d'espèces... mais aussi l'Atlantique ! "Cela a été un choc", explique le biologiste, qui avoue avoir fait partie des sceptiques à propos du transfert horizontal chez les organismes pluricellulaires. Parmi les espèces touchées par ce transfert d'ADN se trouvent une punaise hématophage (<-), qui parasite de nombreuses espèces, et un escargot d'eau douce, vecteur de parasites chez les vertébrés (<-). Les chercheurs en ont conclu que les séquences d'ADN ont probablement été transférées entre certaines espèces via des parasites communs. Cédric Feschotte précise cependant que" d'autres vecteurs ont pu jouer un rôle. Notamment, certains virus capables d'infecter différents types cellulaires pourraient expliquer l'introduction.d'ADN dans les cellules reproductrices".

L'équipe de Cédric Feschotte, à l'université du Texas à Arlington, a en effet mis en évidence des signes d'anciens transferts d'ADN chez pas moins de onze espèces animales, éloignées à la fois biologiquement et géographiquement (->). Du lémurien de Madagascar à l'opossum d'Amérique du Sud, en passant par une chauve-souris eurasienne, de l'ADN aurait donc non seulement traversé les barrières d'espèces... mais aussi l'Atlantique ! "Cela a été un choc", explique le biologiste, qui avoue avoir fait partie des sceptiques à propos du transfert horizontal chez les organismes pluricellulaires. Parmi les espèces touchées par ce transfert d'ADN se trouvent une punaise hématophage (<-), qui parasite de nombreuses espèces, et un escargot d'eau douce, vecteur de parasites chez les vertébrés (<-). Les chercheurs en ont conclu que les séquences d'ADN ont probablement été transférées entre certaines espèces via des parasites communs. Cédric Feschotte précise cependant que" d'autres vecteurs ont pu jouer un rôle. Notamment, certains virus capables d'infecter différents types cellulaires pourraient expliquer l'introduction.d'ADN dans les cellules reproductrices".

NOUVELLE FONCTION CELLULAIRE

Cette découverte, les généticiens texans l'ont faite en étudiant des séquences d'ADN très particulières, appelées éléments transposables, dont ils avaient entrepris de dresser le catalogue chez les primates. Or, ces segments d'ADN, abondants chez les pluricellulaires, présentent un profil idéal pour envahir de nouveaux génomes, en effectuant régulièrement des "copier-coller" ou des "couper-coller" d'eux-mêmes. C'est parmi eux que se cachaient les séquences transférées.

Qualifiés d'ADN "égoïste", les éléments transposables n'assurent aucune fonction cellulaire. Leur rôle dans l'évolution serait-il donc négligeable ? Cédric Feschotte considère au contraire que leur transfert est "une composante essentielle de l'évolution des génomes des pluricellulaires. Les éléments transposables assurent leur dynamisme, notamment en provoquant parfois des duplications de segments d'ADN, qui vont participer à leur évolution. Ils peuvent aussi parfois être domestiqués par les organismes, pour assurer une fonction cellulaire nouvelle". Le biologiste a ainsi montré chez des souris qu'un élément transposable avait évolué en un gène utile à l'espèce, même si sa fonction exacte reste encore inconnue.

Si Cédric Feschotte reconnaît que les transferts horizontaux efficaces ont été trop peu nombreux pour remettre en question la classification des organismes pluricellulaires sous la forme d'un arbre, il souligne que "ce phénomène viole les règles des espèces". Et William Ford Doolittle de surenchérir : "Ce phénomène démontre que la notion d'espèce n'est pas réellement définie". Charles Kurland, lui, préfère considérer qu'en fait "il enrichit cette notion". Il ajoute un nouvel élément à la théorie de l'évolution selon Darwin pour qui la transmission des caractères ne peut se produire que verticalement au sein d'une même espèce.

Reste que la connaissance du transfert horizontal d'ADN n'en est qu'à ses débuts. Les scientifiques y verront certainement plus clair au terme du Genome 10K Project annoncé fin 2009, un vaste programme de séquençage de 10.000 génomes de vertébrés au cours des prochaines années. D'après Cédric Feschotte, il devrait permettre "de révéler de nombreux autres segments d'ADN transférés". Certains d'entre eux ayant peut-être atterri dans le génome humain. Après avoir découvert que nous héritons de Neandertal, va-t-il aussi falloir nous faire à l'idée que nous possédons quelque part dans notre patrimoine génétique des gènes de plantes ou d'autres animaux ?

LE GÉNOME HUMAIN : UNE MOSAÏQUE D'ORIGINES

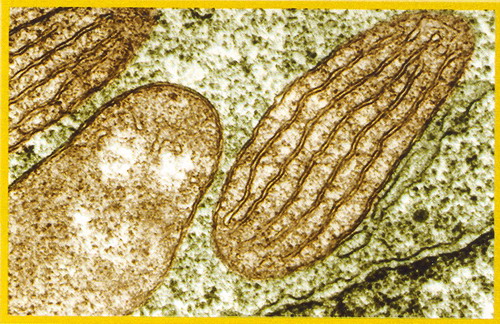

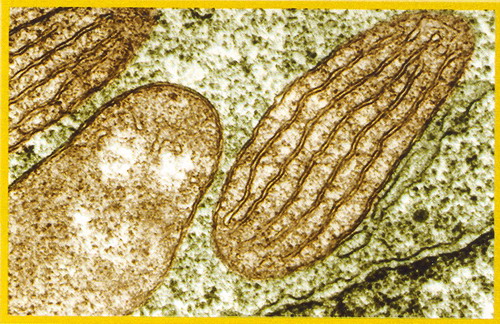

Le génome des mitochondries nous viendrait de bactéries vivant dans nos ancêtres unicellulaires. LE GÉNOME HUMAIN : UNE MOSAÏQUE D'ORIGINES

Le génome des mitochondries nous viendrait de bactéries vivant dans nos ancêtres unicellulaires.

Si aucun transfert d'ADN d'organisme complexe n'a encore été mis en évidence chez l'homme, il n'est pas exclu d'en découvrir à l'avenir. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que nous héritons d'ADN étranger... Ainsi, le génome des mitochondries, ces petits organites logés dans nos cellules chargés de leur fournir de l'énergie, nous viendrait de bactéries qui vivaient en symbiose à l'intérieur de nos ancêtres unicellulaires, il y a environ 2 milliards d'années. Certains éléments transposables, qui composent près de la moitié de notre génome, seraient quant à eux d'origine virale. Enfin, de l'ADN de Neandertal a récemment été découvert dans le génome d'Homo sapiens, avec qui notre lointain cousin se serait reproduit. Il s'agit d'une procréation inter-espèces - une hybridation - telle qu'il s'en produit parfois chez les plantes et les animaux, contribuant ainsi à l'entremêlement des branches de l'arbre du vivant. |

Elsa Abdoun - SCIENCE & VIE > Novembre > 2010 |

|

L'Homme Partage 35 % de ces Gènes avec la Jonquille |

L'analyse de l'ADN de différentes espèces révèle que tous les êtres vivants, animaux et végétaux, ont en commun au moins 25 % de leurs gènes.

L'espèce humaine partagea ainsi 98 % de ces gènes avec le chimpanzé, mais aussi 35 % avec la jonquille Narcissus jonquilla ! L'homme a donc des ancêtres communs avec son cousin primate, mais également avec la jonquille... Ceux-ci sont juste plus éloignés dans le temps.

R.B. - SCIENCE & VIE > Août > 2010 |

|

L'Homme Possède Moins de Gènes que le Riz |

GÉNÉTIQUE |

Quel affront ! L'homme, cet être si complexe que nous avons spontanément tendance à placer au sommet de l'arbre évolutif, n'aurait pas plus de gène que la plus vulgaire des céréales ? Eh bien non ! Avec les 20.000 à 25.000 gènes, selon les dernières estimations, il en posséderait même moins que le riz, qui en compte 30.000 à 40.000.

Comment expliquer cette vexante constatation ? "Il existe une différence fondamentale entre les mammifères et les plantes : ces dernières n'ont pas de jambes", lance un brin provocateur Richard Cooke, du laboratoire génome et développement des plantes à Perpignan. Ce détail change tout : qu'il vente ou qu'il pleuve, l'homme peut courir se mettre à l'abri de façon à maintenir sa température à 37°C. Les plantes "sont obligées de rester sur place et de s'adapter à leur environnement". Pour ce faire, elle dispose de jeux de gènes qui s'expriment spécifiquement dans telle ou telle condition : certains sont induits par le froid, d'autres par la sécheresse... Pour croître dans un milieu changeant, elles ont ainsi bien plus de gène que nous. Mais il y a une autre raison à cette étonnante supériorité génétique du riz sur l'homme : les plantes sont les championnes de la duplication des gènes. En effet, un des moyens pour une espèce d'évoluer consiste à doubler une partie ou l'ensemble de son génome. De cette façon, quand un gène possède deux copies, l'une d'elle peut assurer sa fonction ancestrale pendant que l'autre est libre d'évoluer pour assurer d'autres fonctions. "La duplication de tous ou partie du génome amène de grandes possibilités d'adaptation en cas de forte perturbation environnementale, explique Olivier Jaillon, du Genoscope d'évry. C'est ce qu'il s'est passé lors de la dernière grande extinction du crétacé : de nombreuses lignées de plantes ont subi une duplication, faisant ainsi émerger de nouvelles espèces mieux adaptées". Après ce type d'événement, certains gènes sont conservés par paire, mais, dans la majorité des cas, l'une ou l'autre des copies est perdue au cours du temps. Conséquence, "plus la duplication a eu lieu récemment, plus il reste de gênes dupliqués dans le génome". Cela explique en partie pourquoi le riz à plus de gênes que nous : notre génome a lui aussi subi des duplications, mais elles remontent à plusieurs centaines de millions d'années ; alors que, pour le riz, elles ont eu lieu plus récemment, il y a 50 ou 60 millions d'années.

Mais comment expliquer qu'avec un nombre de gênes inférieures à celui du riz l'homme atteigne un tel niveau de sophistication ? "La complexité est sans doute moins à rechercher dans le nombre de gênes que dans la capacité, pour un même gène, d'avoir plusieurs fonctions, répond Olivier Jaillon. Il est loin le temps où l'on pensait qu'un gène codait une unique protéine... On sait aujourd'hui que des protéines différentes peuvent naître de l'expression d'un même gène, grâce à un processus appelé épissage alternatif. En effet, les gènes ont une structure mosaïque. Ils sont composés de portions codantes, les exons, séparés par des partis non codantes, les introns. Lors du processus de fabrication d'une protéine, une copie complète du gène est d'abord élaborée, l'ARN pré-messager (pré-ARNm). Puis ce pré-ARNm subi un processus d'épissage : les introns sont éliminés et les exons raboutés les uns aux autres. L'ARNm qui en résulte est alors traduit en protéine. Tous les organismes, sauf les bactéries, subissent ce phénomène. Mais les mammifères se distinguent dans leur capacité à fabriquer des combinaisons d'exons donc des protéines différentes selon environnement cellulaire. D'où le terme d'épissage alternatif. Ainsi, un gène donne naissance en moyenne à trois ARN différents. "L'épissage alternatif existe aussi chez les plantes, précise Richard Cooke, mais à un degré moindre". Alors, oui, l'homme a moins de gène que le riz, mais il a surtout une façon différente de les utiliser. Qu'on se le dise, la complexité n'est pas proportionnelle au nombre de gènes.

M.-C.M. - SCIENCE & VIE > Août > 2010 |

|