Dossier : Construire un Monde Durable |

Protégée, la Biodiversité Augmente |

L.C. - SCIENCES ET AVENIR N°820 > Juin > 2015 |

|

Écosystèmes : Préserver la Biodiversité |

L'industrialisation et l'urbanisation nous ont fait puiser sans limite dans le patrimoine naturel. Or ce capital n'est pas infini. Reste à prendre les mesures de sauvegarde. Vite.

L'industrialisation et l'urbanisation nous ont fait puiser sans limite dans le patrimoine naturel. Or ce capital n'est pas infini. Reste à prendre les mesures de sauvegarde. Vite.

Faubourgs dévorant les campagnes, marais formés en champs de maïs, forêts rasées, littoraux rongés par le béton... de l'équateur aux régions polaires, le scénario, s'il connaît des variantes locales, est toujours le même. Les terres occupées par l'homme s'étendent, les milieux naturels régressent. Résultat ? "Une véritable précarisation des espèces vivantes", avertit Robert Barbault, spécialiste de la biodiversité et professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et de souligner qu'au cours du dernier siècle on a dénombré 260 extinctions de vertébrés - un signe que le rythme naturel d'extinction a été multiplié par plus de 100. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'expert mondial en matière d'espèces menacées, recense quelque 16 000 animaux et plantes dont l'avenir est compromis. Et ce chiffre n'est que la partie émergée d'un iceberg dont on ignore la taille réelle : une incertitude d'un facteur 10 subsiste sur le nombre total d'espèces vivantes. Le problème n'est pas tant celui de la disparition de telle ou telle espèce, car les fonctions d'un organisme donné peuvent presque toujours être exercées par un autre. "L'ennui, c'est que ces extinctions révèlent l'affaiblissement général du tissu vivant de la planète qu'est la biosphère, dont les espèces constituent des sortes de mailles", commente Robert Barbault. Un tissu vivant qui enveloppe la Terre depuis des centaines de millions d'années, tandis que depuis deux siècles, l'humanité semble vouloir en faire une guenille. "Et l'urbanisation rapide de la planète est venue paradoxalement nous faire oublier notre dépendance persistante à l'égard de la nature et de la biodiversité", constate Sheila Wertz-Kanounnikoff, chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Cette dépendance a été démontrée par de nombreux travaux récents consacrés à la contribution des milieux naturels au bien-être humain, ce qu'on appelle «les services environnementaux».

Depuis l'Evaluation des écosystèmes pour le millénaire (EEM), une synthèse référence réalisée par plus de 1000 scientifiques en 2005, il est d'usage de les diviser en trois catégories : les services d'approvisionnement, de régulation et les services culturels. Par approvisionnement, il faut entendre la fourniture de nourriture, d'eau douce, de bois, d'un stock génétique, etc. Quant aux services de régulation, ils stabilisent le climat, régulent les inondations ou l'érosion, ou encore assainissent les eaux usées, l'air ou les sols contaminés. Enfin, les services culturels englobent tout ce qui est lié au divertissement, à la culture, à l'esthétique voire à la spiritualité. Au final, ce sont 22 fonctionnalités des écosystèmes qui ont ainsi été dénombrées. Une forêt, par exemple, a des fonctions multiples : en plus de fournir du bois, elle permet de fixer le sol, empêchant l'érosion et les glissements de terrain. Elle stocke également du CO2, capte et filtre l'eau de pluie, assurant à la fois l'abondance et la qualité des nappes phréatiques. Et ce n'est pas fini ! Elle héberge des organismes rares qui pourront servir à améliorer les plantes agricoles ou à produire des molécules pharmaceutiques... Pour ne rien dire des dépressions nerveuses qu'elle aura contribué à éviter aux urbains stressés venus s'y détendre !

UN CAPITAL IRREMPLAÇABLE : La plupart de ces services peuvent éventuellement être assurés par des moyens technologiques. On peut concevoir de bâtir des défenses anti-érosion, des usines pour rendre l'eau potable, des installations pour capturer et stocker le CO2, des conservatoires pour les plantes rares, etc. Mais tout ceci génère des coûts le plus souvent hors de portée des plus pauvres : pour eux, la disparition des écosystèmes est une perte sèche qui les enfonce encore davantage dans la misère. Et même pour les pays développés, ces coûts ne sont abordables que dans la mesure où les dommages à l'environnement ne dépassent pas un certain seuil. Or, toujours selon l'EEM, plus de 60 % des services rendus par les écosystèmes sont d'ores et déjà dégradés. Et le risque s'accroît que les atteintes deviennent irréversibles au cours du demi-siècle à venir. Ce que nous disent les spécialistes, c'est que la biosphère n'est pas qu'un patrimoine qu'il faut gérer en fonction de considérations éthiques. C'est aussi un capital qui nous délivre des intérêts fructueux et irremplaçables. Et nous n'avons jamais été aussi proches de la banqueroute.

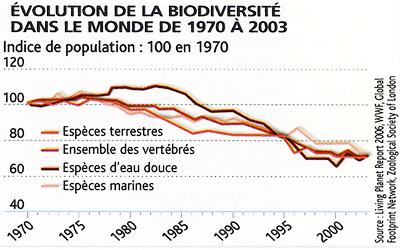

La biodiversité régresse dans toutes les catégories du vivant |

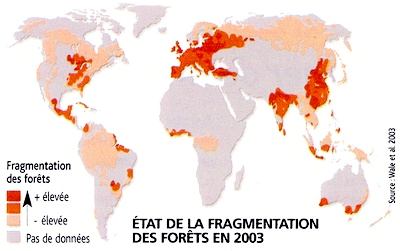

La forêt perd du terrain |

|

|

Disparu à la fin du XVII' siècle, le dodo est un emblème de l'action néfaste que l'homme peut avoir sur la nature. Une action qui s'est renforcée depuis la fin des années 70 : la biodiversité ne cesse de s'éroder. |

Quand les forêts ne sont pas complètement rasées pour faire place à des terres cultivables, elles sont morcelées par les activités humaines. Une fragmentation qui nuit gravement à la biodiversité. |

CRÉER DES ESPACES PROTÉGÉS : Ce fut la première réaction aux atteintes à l'environnement : mettre en place des espaces d'où sont en partie ou totalement bannies les activités humaines. Les pionniers furent les Américains avec le parc Yellowstone, plus grand que la Corse, créé en 1872. Aujourd'hui, environ 11,6 % de la surface terrestre est protégée (mais l'inclusion de la totalité de l'Antarctique dans ce chiffre fausse un peu la statistique). Une partie de ces espaces, notamment dans les pays pauvres, sont hélas des "parcs en papier" : ils n'ont pas les moyens de faire appliquer une protection digne de ce nom. Il reste que les parcs naturels jouent un rôle éminemment utile, et que leur surface et leur qualité sont plutôt en augmentation. Ainsi, se développent des zones marines protégées, encore trop rares ("En projet"). Les limites de cette protection ? Faute de pouvoir mettre toute la nature sous cloche, ce qui se passe en dehors du parc doit aussi être surveillé. Sinon, l'existence d'un parc risque de servir d'alibi à la destruction de toute la nature qui l'entoure...

En projet : Un réseau de refuges en mer de Chine |

La mer de Chine et le golfe de Thaïlande constituent un écosystème marin peu profond, chaud et biologiquement très productif qui représente environ 10% de la totalité des captures mondiales. La pêche de plus en plus intensive et anarchique a raréfié les poissons. En retour, l'effort de pêche a augmenté, recourant à des méthodes qui dégradent gravement l'environnement, telle la pêche à l'explosif. Devant l'impossibilité de surveiller toute la zone, un projet de recherche de l'Onu propose de définir plusieurs dizaines de zones refuges stratégiques sur des sites qui jouent un rôle important dans la biologie des poissons : sites de frai, nurseries, zones de migration... Plutôt que d'y interdire la pêche, l'idée est de la réglementer. En instaurant des périodes de fermeture, en interdisant certaines pratiques (chaluts, filets à petites mailles, filets dérivants, etc.), ou en limitant l'accès à des ayants droits. Les sites sensibles (barrières de corail, herbiers, mangroves...) sont souvent connus des pêcheurs locaux. L'espoir des scientifiques est donc de leur prouver que leur activité a tout à gagner à cette protection. Mais les obstacles sont considérables : immensité de la zone, concurrence entre pêcheurs, rivalités politiques... |

DÉVELOPPER DES MODES D'EXPLOITATION DURABLES : Créer des parcs protégés, c'est bien, mais quid des espaces alentours ? Il n'est pas question d'interdire partout les activités humaines. Reste à promouvoir ou imposer des méthodes d'exploitation (pêche, chasse, sylviculture, agriculture, exploitation minière...) raisonnées et protectrices. Des exemples ? Utiliser des filets à grosses mailles pour la pêche, permettant aux jeunes de s'échapper, replanter les forêts que l'on coupe, minimiser l'emploi de pesticides, etc. C'est évidemment par la loi qu'il convient d'agir en premier, en interdisant les pratiques les plus destructrices. En parallèle, on voit se développer les labels : pour une famille de produits, un organisme indépendant vérifie qu'ils sont bien extraits et transformés sans détériorer le capital naturel. Le producteur peut alors se prévaloir du label (FSC, pour les produits forestiers, soit Forestry Stewardship Council, Agriculture biologique...). Récemment, des voyagistes ont mis en place des séjours censés promouvoir l'écotourisme. Il reste que les pratiques durables génèrent presque toujours un surcoût, qui incite le consommateur à aller vers le moins-disant écologique.

PROTÉGER DES ESPÈCES : Plusieurs conventions internationales permettent de protéger des espèces. C'est le cas en Europe de la Convention de Berne. Des mesures dont l'utilité peut sembler discutable. Car les espèces à protéger (loup, lynx, aigle royal, ours...) sont davantage choisies pour leur aspect emblématique que sur des critères scientifiques. Reste que ces emblèmes jouent le rôle "d'espèce parasol" : les mesures de protection qui les concernent bénéficient à l'ensemble des écosystèmes où elles évoluent.

RÉMUNÉRER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX : Conséquence logique du concept de service rendu par les écosystèmes, le "paiement des services environnementaux" (PES) est mis en place depuis quelques années. L'idée : fournir une incitation directe aux propriétaires terriens pour qu'ils intègrent la donnée environnementale dans leurs décisions. Au Costa Rica, par exemple, les propriétaires forestiers pratiquant une sylviculture durable reçoivent une subvention. L'argent provient d'un fonds alimenté par une taxe sur les combustibles ainsi que par des crédits internationaux. En Europe, également, certaines pratiques déclenchent l'octroi de subventions (plantation de haies, etc.). Autre cas de figure : faire payer directement les usagers de la nature. Ainsi, une compagnie d'eau minérale française célèbre a signé une convention avec les agriculteurs exploitant sa zone d'activité. S'ils respectent les nappes phréatiques dans leurs pratiques agricoles, ils recevront des aides. Un échange donnant-donnant avec la nature.

|

|

|

|

|

|

|

|

8/ Écosystèmes : préserver la biodiversité |

Y.S. - SCIENCE & VIE Hors Série > Juin > 2008 |

|

L'industrialisation et l'urbanisation nous ont fait puiser sans limite dans le patrimoine naturel. Or ce capital n'est pas infini. Reste à prendre les mesures de sauvegarde. Vite.

L'industrialisation et l'urbanisation nous ont fait puiser sans limite dans le patrimoine naturel. Or ce capital n'est pas infini. Reste à prendre les mesures de sauvegarde. Vite.